1. 引言

发散思维为创造性思维的核心,具有独特、多端和变通的特点。在教学中培养学生的发散思维,有利于创新型人才的培养 [1] 。随着新课改的深入,教育部门更加注重学生的创新思维锻炼。《初中数学课程标准》(2011)指出学习数学的主要目的是发展学生思维。数学是一门逻辑性强且思维活跃的学科,为学生发散思维培养的最有效途径。在初中数学教学中,要求学生掌握一些基本概念知识和基本技能外,更应引导学生在运用数学知识时能多角度、多途经、多方法地解决问题,要求学生具备发散思维能力去探究数学问题 [2] [3] ,这对学生智能的潜层开发有深远的现实意义。本文在总结初中数学教学中存在的不足的基础上,提出初中数学教学中学生的发散思维培养的意义,初探初中数学教学过程中发散思维能力的培养策略。

2. 初中数学教学中在发散思维培养方面存在的不足

2.1. 不能关注整体学生,出现两极分化

常常,数学老师偏向成绩好和头脑反应灵活的学生提问,更关注这些学生,启发式教学往往针对这些学生,认为这样可以点带面提高整班学生学习效率。这种“偏心”式的教学在短期内可起到积极作用,但从长期看存在很大的不足,因为实际过程中参与课堂教学的是整班的学生,老师对“后进生”的忽视会导致他们从最开始希望参与课堂互动,渐渐地变成了一些旁观者,惰于与老师互动,甚至产生抵触情绪,不愿去思考问题。长期下来,导致班上在学习积极性和学习成绩出现严重的两极分化。作者所在的乡镇中学班级人数较多,数学教学过程中很难关注每个学生。这些实际情况对整体学生发散性思维能力的培养不利。

2.2. 有时互动太过频繁,忽视学生学习主动性

随着新课改的深入,很多老师在课堂教学过程中,为了加强师生互动,大大增多了师生互动次数和环节,教学节凑过快。这是对新课改精神的理解不够深入,比如把提问数量作为课堂师生互动的衡量标准,一味追求“量”而不是“质”,忽视学生学习主动性,导致只有一部分学生能够跟得上老师的教学节凑,让这部分学生没有充足的时间去思考问题和解决方法,学生疲于应付,对课堂学习产生抵触。有些老师在课堂中向学生们提出一个问题后,没有给学生充足的时间去思考和分析,立刻说出答案来,使学生产生依赖和惰性。有时老师会在未解决前一个问题就抛出了下一个问题,把学生被弄得迷糊。例如数学课堂上学习两条直线平行的知识时,快速地任务式地学习平行的判断依据,不去联系和分析实际生活中的一些平行和不平行的例子,然后就给出相关习题让学生来做,不给学生思考时间就进行讲解,阻碍了学生自主学习能力的发展,这些对学生发散性思维能力的培养很不利。

3. 初中数学教学中学生发散思维培养的意义

培养学生发散思维,有利于数学教师为学生营造良好的课堂学习氛围,可让学生在课堂上思维更活跃,有利于教学效率的提高 [4] 。有意和无意的学习相融合,能为师生创设和谐流畅的教育环境,将产生良好的教学效果。重视发散思维,将发散思维在数学教学中运用,可以让学生对数学知识有更全面的认识,利于了解知识点间的关联,学生思维呈现连贯性。通过多角度思考、多方式解决数学问题,学生的思维能力可不断得到提高。

4. 初中数学教学过程中学生发散思维的培养策略

对初中生发散思维的培养需要老师在数学教学过程中合理引导学生解决数学问题,教师应该要以“常识性知识”来引导和组织学生们去探究和解决问题,结合现实生活为学生们创设相关问题,激发学习兴趣,有效提高学生的思维能力。发散思维能力的培养应当以学生所掌握的基础知识与技能为基础,多方位解决问题。此外,良好的师生关系也对发散思维的培养产生积极作用。

4.1. 加强基础“知识与技能”教学,为发散思维奠定基础

无根据的“发散”只是臆想,对于解决问题意义微小。发散思维不能凭空产生,应当是基于对问题的熟悉与了解,应该是在已掌握的知识“部分”的前提下分析和解决未知问题,所以培养学生的发散思维,必须加强数学基础“知识与技能”的教学与训练。只有当学生拥有较强的基础“知识与技能”,具备了较多的解决数学问题的思维方法和技能(还原、逆向、假设、举一反三、转化、定值、等量代换等),能把握已知知识的纵横联系时,才能顺利进行思维的“正向”发散。此外,学生发散思维的培养,还要求提高学生思维的变通性,而这个变通也是以所掌握的基础“知识与技能”为基础。只有这样,学生在更深层次的学习中掌握新概念和新知识的内涵,也更易发生知识的合理迁移,促进学生发散思维能力的发展。

4.2. 多方位思考问题,培养学生发散思维

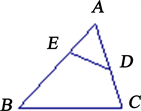

教学中要培养学生用不同的角度去分析和解决问题,从不同的角度积极引导学生的一些代表性的想法,有效培养思维能力 [5] [6] 。教师应该结合教学环境,适当给出和引导不同的解决问题的方法,增加数学教学的趣味性,使数学教学环环相扣并不断提升。教师必须改变让学生被动地记忆知识的灌输式的教学方法,应当不断丰富教学手段,引导学生主动获取丰富的知识的同时,想方设法调动学生学习热情,并形成良性循环。讲授新的知识点时,将生产生活实际带入课堂,让学生体会他们身边的许许多多的数学。教学中,教师可根据学生的特点和学习环境情况,让学生从生活事例中去分析问题和掌握解题策略,探索解题思路,提高教学效果和学生学习数学的兴趣,教会学生多角度思考问题的方法,培养和发展学生的正向发散思维。教学过程中,既要巩固学生的基础知识与技能,又要让其思维不断得到攀升的情况下,让学生学会多角度、多方位地思考问题,更好地掌握解决各类数学问题的策略,使数学的学习方式多样化。例如,在数学题“如下图,D、E分别是△ABC的边AC、AB上的点,请你添加一个条件:使△ADE与△ABC相似.”

在解决这个问题的时候,可给出适当的时间先让学生审题和思考,然后老师发问“怎么判断两个东西是相似的?”,结合生活中的一些实例进行说明,如汽车和同款的玩具汽车,再引导学生回顾三角形相似的基本知识、概念和判断依据。本题中,先可提醒学生两个三角形对应的三个角,要求学生仔细观察,再引导从三角形对应的角相等或者对应的边长成比例两个方面来进行解答,可得到本题的答案为

。

4.3. 着力建立有益于发散思维培养的良好师生关系

良好的师生关系(民主、平行、朋友式、融洽、合作等)是学生主体参与教学的重要保证 [5] 。在教学过程中,教师应该想方设法为学生创设适合学生思维发散的情境,为学生提供独立思考的机会,引发学生积极主动思考。教师应该平等态度对待学生,为学生创设宽松和谐的教育环境,教学过程中双方相互得到尊重,平等探讨问题的解决方法。深入领会新课改要求,教师应定位自己为引路人,而不是高人一等的领导者。在新时代,教师更应改变教学态度和方法,变灌输知识为共同提高,变授业解惑为合作促进,变“导演”教学为“参与演出”的共同学习,杜绝绝对权威的发号施令。只有这样,长期下师生间的充分信任、尊重和理解的关系便会形成。学习过程中学生会乐意积极配合老师,跟着老师的思维转动,学生会大胆主动地提出自己的想法,教师必须引导和总结,共同探寻问题的不同解决之道。

5. 结语

发散思维是初中生需要具备的一种思维能力。对学生发散思维的培养是教师教学工作的重心,老师通过数学教学活动来锻炼并提高学生思维能力,让学生的思维能力在数学学科中得到提升,激发学生学习热情,这对培养出更多适应时代发展的创新型人才具有重要的现实意义。