1. 引言

居民出行与城市发展息息相关,其特征对城市发展具有反馈作用,反映出居民对交通的需求 [1] 。旅游交通出行与日常生活出行在出行距离和时间等方面具有较大的差异,其不仅与规划区域有一定的相关性,更与景区广泛的客源范围密切相关;旅游客流量受天气、季节等外在因素影响明显,旅游客流量出现明显的时间性和经济性波动 [2] 。

据桂林统计局统计信息显示,2018年全年,桂林市累计接待国内外旅游人数突破1亿人次。而随着桂林国际旅游胜地建设的持续推进,国内经济的进一步发展和居民生活水平的提高,相信未来桂林市旅游人数还会稳步提高。作为重要的旅游城市,中外游客的不断涌入,将对桂林市综合交通运输系统的运行提出新的要求。本文以广西桂林市为例,在城市总体出行框架下,分析游客出行与常住居民日常出行之间的差异性,以此对旅游城市未来的交通发展方向提出建议。

2. 城市概况

桂林市位于广西壮族自治区东北部,素有“桂林山水甲天下”之美誉,是世界级旅游城市和国际旅游胜地。广西区综合交通系统规划中已将桂林市交通发展定位为区域性国际旅游交通枢纽。随着国家“一带一路”战略的实施,桂林将成为“一带一路”有机衔接的交通节点城市。截止2017年底,桂林市户籍人口534.08万人;常住人口505.75万人,其中城镇人口247.34万人,全市地区生产总值2045.18亿元。

2.1. 对外交通

目前桂林市对外交通运输方式以公路、铁路、航空为运输主体,以水路运输为补充(表1)。

Table 1. Guilin external transportation infrastructure

表1. 桂林市对外交通基础设施一览表

1) 民航机场

桂林两江国际机场飞行定期航线达67条,其中国际及地区航线11条。2017年桂林机场吞吐量为786.2万人,同比增长18.6%。

2) 铁路

近年来,桂林形成了两大高铁线路的“十字交叉”布局,全市境内共有9个高铁站,其中市区范围3个,2017年铁路旅客发送量已达到1622万人次,增长速度迅猛。

2.2. 城市道路

市区道路总长度约776.5 km,道路总面积26.3 km2;市区常住人口119.2万人。道路网密度为5.9 km/100km2;人均道路面积为6.5 m2;道路面积率为0.5%。主城道路网络基本成型。交通运行总体基本正常,部分主要道路高峰时段拥堵明显。从路网级配来看,主干路骨架基本完备,支路仍有较大差距,主城区主干路:次干路:支路 = 1:1.04:1.03。

2.3. 公共交通

桂林市共有60条公交线路,公交线路总里程891公里。桂林市区的300米站点覆盖率为49.1%,500米站点覆盖率为81.0%。2017年桂林市日均客运量约38.5万人次,年公交年客运量为19,672万人次,比上年增加减少1765万人次,比2014年的下降17%,公交客运量逐年下降。

3. 出行特征分析

基于游客出行调查数据以及2017年12月桂林市居民出行调查数据,本文对游客与常住居民的出行次数、出行距离、出行方式和出行时耗等主要出行特征指标进行分析。

3.1. 出行次数

桂林市调查样本人均出行次数为2.11次,扩样校核后为2.13次,与桂林市居民出行情况基本相符。从调查样本可以看出,游客的人均出行次数最高,为3.5次,这与桂林市旅游景点较多有关,游客单日可能前往多个景点游玩;主城城市居民次之,为2.21次,这与主城城市商业、服务等功能比较完善有关。

3.2. 出行目的

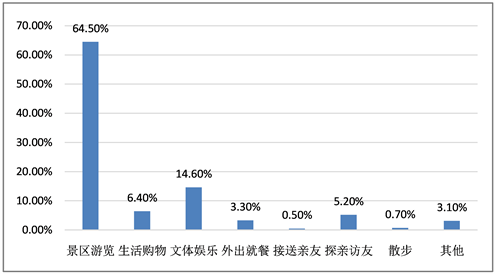

按照调查数据统计(图1),现状居民出行目的构成中,上班、上学、回程(回家)是日常居民出行的主要目的 [3] [4] ,而生活购物、散步、文体娱乐等休闲类出行也正在成为市民日常生活的重要组成部分。

Figure 1. Guilin residents travel destination composition

图1. 桂林居民出行目的构成

返回住宿宾馆除外,游客在桂林的出行目的比较单一,如图2,主要在于景区浏览、文体娱乐、生活购物等,其中景区游览、娱乐购物比例很高,成为出行主流。

Figure 2. Guilin tourists travel destination composition

图2. 桂林游客出行目的构成

3.3. 出行方式

从居民出行方式构成来看:目前桂林居民日常出行中,步行、自行车(含电动自行车)比例达到74.1%。电动自行车作为一种“新兴事物”,正在经历着从无到有的快速发展,现状出行比例已达到了33.2%,与步行出行方式相当。而机动化方式出行中,公共交通的出行比例为12.9%,高出私人小汽车出行方式五个百分点(表2)。但与国内其他城市相比,桂林的慢行、非机动车比例较高,而公交比例偏低。

Table 2. Guilin residents’ full-time travel mode composition

表2. 桂林居民全方式出行方式构成

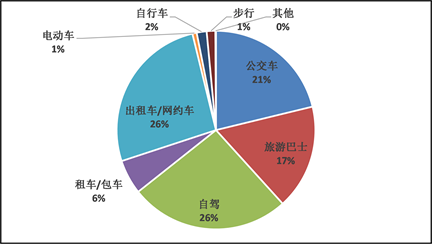

Figure 3. Guilin tourist travel mode composition

图3. 桂林游客出行交通方式构成

图3可以看出,桂林市游客的出行方式主要有自驾、出租车/网约车、旅游大巴、公交四大块组成,机动化比例较高。同时可以预见,随着桂林区域地位和辐射职能的提升,游客普遍较强的经济实力都将使得未来游客出行对交通系统发展提出更高的要求。

不同的出行目的所采用的的出行方式是不同的,刚性出行需求往往需要快速、稳定的交通方式,人们对于可靠性的要求非常高,对于时间以及费用都由较高的要求。弹性出行有着较大的随意性,出行者主要强调出行的舒适性,对天气等外在环境也有一定要求 [5] [6] 。

游客出行区别于传统居民出行,出行主要以弹性出行为主,所以其出行方式结构也与传统居民出行有所不同。游客对于当地路网不熟悉,游客对于机动出行的需求远远高于普通居民,超过17%居民搭乘出租车出行,远高于普通居民的0.65%。在自驾或搭乘私人小汽车方面,游客此方式出行比例21%依旧几乎是普通居民11%的两倍,还有大量游客因为是团体出行,所以采取了旅游大巴或中小巴出行,出行比例占到37%。

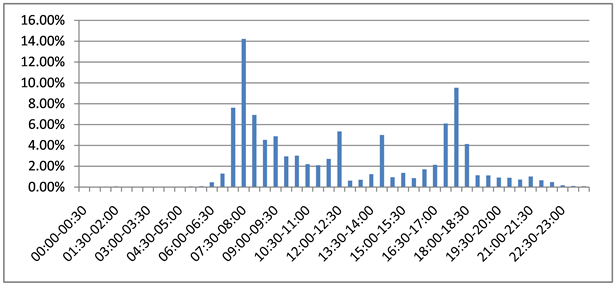

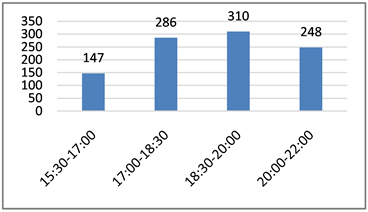

3.4. 出行时间分布

桂林居民出行明显呈现早、晚高峰和午间小高峰,其中早晚高峰出行量较大。说明桂林市居民出行中以上班,上学以及回程的这些非弹性出行的比例较高 [7] ;同时,午间高峰的存在表明,现状桂林部分市民日常上班、上学的平均出行距离较短且城市午休时间较长,造成一定比例的居民回家午休(图4~6)。

Figure 4. Resident travel time distribution characteristics

图4. 居民出行时间分布特征

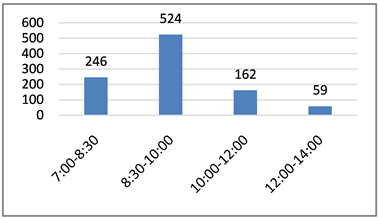

Figure 5. Tourist tour start time map

图5. 游客游览开始时间分布图

Figure 6. Tourist tour end time map

图6. 游客游览结束时间分布图

相较于游览结束时间,游客游览开始时间较为集中,超过半数游客选择在8:30~10:00开始一天的游览,与城市早高峰时间有一定重合,对城市本就拥堵的早高峰造成一定的冲击。从全日出行来看,游客的出行在上午阶段的高峰特征相对明显,而后逐步回落并趋于平缓。这与旅客以旅游为基本出行目的有直接关系 [8] [9] 。游客的夜间出行率高于普通居民。

在节假日,由于居民不再有刚性出行需求,取而代之的弹性出行与游客出行时间重合度较高,路网交通压力较大,需重点对节假日的出行需求进行预测。

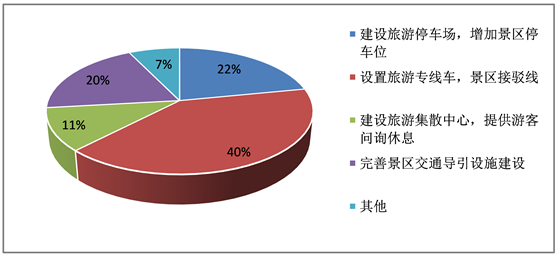

3.5. 游客旅游出行提建议

40%的游客建议设置旅游专线车与景区接驳车,还有20%的游客建议完善景区交通导引设施建设,说明桂林市“景在城中”的优点在某些地方成了劣势,游客无法快速准确的找寻到景区,出行体验下降(图7)。大部分市区景区旅游停车场车位不足也影响了自驾游游客的出行体验。

Figure 7. Tourist travel promotion proposal composition

图7. 游客旅游出行提升建议构成图

4. 旅游交通发展症结剖析

4.1. 城市内外交通系统、城市各交通方式之间缺少衔接

经过“十二五”期间的大力发展,桂林市综合交通体系已初具规模,成为了国内首个“一市九站两高铁”的地级市。虽然城市对外交通基础设施得到了快速发展,但是桂林市城市内外交通系统、城市各交通方式之间仍缺少有效的衔接。

现状桂林市区旅客运输场站仍处于功能单一,各种运输方式之间缺乏有效衔接的状态。城市内外交通系统之间、城市各方式之间缺少换乘体系,缺乏大型综合客运枢纽和各交通方式之间的换乘枢纽,公铁联运换乘尤为突出;桂林市火车站、汽车客运总站均没有规划建设城市对外交通枢纽,只能以周边城市道路作为换乘场地,致使火车站和汽车站周边道路长期交通混乱,降低了城市交通服务效率。

4.2. 公共交通、慢行交通与机动化交通发展不协调

慢行交通对于风景旅游城市尤为重要,也是公交发展需要重点关注的问题之一。“公交长距离 + 慢行短距离”是发达国家一直推崇和鼓励的可持续发展的交通出行方式。但目前桂林市的公交站点和既有枢纽与慢行交通接驳较弱,特别是缺乏自行车停车场地及便捷的自行车租赁系统,使公交吸引力在一定程度上下降。

以单一的干道功能划分体系来组织机动车、公交、非机动车、行人交通。在交通出行相对单一,交通量比较小的状况下是有效的选择。但对于目前桂林的发展来看,在这种状况下单一以机动车通行能力为主导的管理与道路建设,并不适应客运交通走廊的发展,造成道路断面型式、公交站点布局等方面均难以合理,既不利于交通与土地利用的协调,也不利于多样化交通需求的有效组织。

4.3. 城区交通场站、交通枢纽、停车场等基础设施欠缺

桂林市城区交通场站、交通枢纽欠缺,静态(停车)交通规划建设滞后、停车场规模不能满足城市交通需求,导致动态交通流的无效出行增加。

城市框架逐步拉大,桂林市公交场站、枢纽站、首末站等城市公共交通基础设施的规划和建设却相对滞后,严重影响公共交通线网布局优化,制约了公交优先发展。停车泊位分布不均衡,停车供需矛盾突出;桂林市“城在景中”、“景在城中”。随着游客接待量的持续增长,景区原有配建停车位已无法满足需求。溢出的停车需求蔓延到周边路网,增加了景区周边的交通压力。

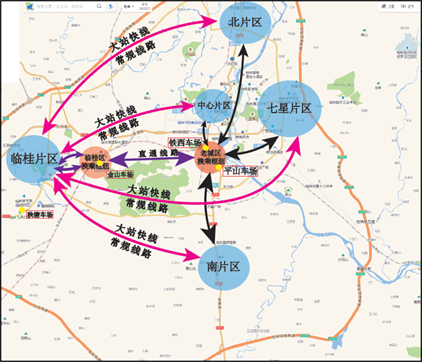

5. 旅游交通发展建议

5.1. 构建桂林市旅游停车接驳集散系统

根据桂林市道路网络结构和景区分布情况,通过构建“旅游停车场 + 游客中心 + 景区直通车”模式,打造畅通、便捷的旅游接驳集散交通系统(图8)。通过景区直通车接驳公交系统,串联各景区,减少旅游自驾车对景区的停车需求和城区交通的压力。

为有效发挥现有停车资源的使用效益,建议:

1) 针对配建停车场(库)被挪用现象,成立由规划局、住建委、城管委等部门组成的工作组,按照规划审批方案恢复停车功能;

2) 针对新建、改建项目,严格按照国家相关规定执行交通影响评估制度,确保停车泊位足额配建;

3) 出台市中心单位自有停车场对外开放政策,并鼓励有条件住宅小区对外开放;

4) 全面推进主城区三级停车诱导系统的规划建设。

5.2. 扩建提升智慧交通系统

建设城市智慧交通管理系统,扩建、升级现有城市智能交通系统,从而为桂林国际旅游胜地建设提供高水平的智慧交通管理服务环境。结合桂林市城市交通管理需求的迫切程度,桂林市智慧交通管理系统建设需实现:

1) 建成全面覆盖的桂林市智慧交通感知与管控网络;

Figure 8. Tourist distribution center layout map

图8. 旅游集散中心布点图

2) 以“互联网+交通管理”的模式,实现基于智慧、共享交通信息综合平台的城市交通智慧决策与管理;

3) 建设基于“互联网+”的多模式的公众交通综合服务平台,提高城市交通系统的服务水平。

5.3. 构建多层次公交网络

根据桂林城市空间布局、发展规模以及路网布局特点,未来快速公交系统应在桂林城市客运交通中发挥骨干作用,主要是服务城市主要的客流走廊,沟通中心城区重要组团核心,联系城市主要的客流集散点。线路运行一般选择高快速路和交通性主干道,采用“点式运输”或类似运输模式。

Figure 9. Public transport network construction ideas

图9. 公交网络构建思路图

未来桂林市呈明显的“东西 + 南北”两个主要客流走廊,客流方向性明显,主要为城市总规确定的“两带”发展轴向布置(图9)。大容量公交线网方案结合客流特征明显的两条主要客流走廊通道布置两条骨干线路,所有线网方案均应依托骨干线架构为基础生成。

6. 结语

本文以桂林市居民出行调查数据为基础,对桂林市的游客基础出行特征进行分析研究,重点分析了游客和常住居民两个群体出行特征异同性,据此提出针对桂林市旅游交通发展的建议。随着大数据时代的到来,游客整个出行链信息都可以实时动态获取,如何利用好获取的信息,为游客提供从出行引导到出行安排的全套定制化服务是下一阶段的研究重点。