1. 引言

目前我国步入大众旅游时代,旅游休闲已成为百姓的生活常态,并且自驾为主的自由行已成为游客到达景区的主要方式。五一黄金周、国庆节等节假日期间旅游城市内部交通在外来车辆的冲击下,使城市交通拥堵状况加剧,交通管理难度逐年增大 [1] 。如何对旅游交通出行进行合理的指引与诱导已经逐渐成为了城市交通管理部门关注的焦点。

我国针对旅游指示系统设计方面的研究是在国内旅游业兴起后才慢慢引起关注。杜志刚、肖怀全等以杭州滨江区为例,提出观光型城市的指路系统设计方法 [2] 。唐笑、张秋菊等通过对北京的景点进行分析,利用网络分析法,采用地理信息系统技术建立了北京市旅游交通标志设置模型 [3] 。武用彦、刘小明等从游客的观光需求出发,提出了旅游观光路径的规划原则,从路网节点的交通情况与道路网络特征出发,制定旅游交通指示标志的设计方案 [4] 。蒋贵川、陈栋等从道路网络结构的角度出发,分析旅游交通指示标志的功能,给出了结合路段交通特征与旅游资源分布的景区标志牌的设计方法,提出了将旅游信息嵌入的设计方法,实现旅游指示与禁令警告标志的结合 [5] 。

我国在旅游指引标志方面的探索聚焦在指引路径规划、设施设置方位与设施大样设计上,并且大多从驾驶员角度出发,缺乏驾驶员以外的多因素评价,旅游指引设施设置与动态交通流匹配度,交通语言与旅游信息需求的匹配性等方面皆很少涉及。关于旅游交通指示设施在宏观交通网络上的布设方法、集成涉及以及面向路径等功能整合方面研究尚需深入。因此本文重点研究旅游城市交通指引标志设置方法。从旅游交通参与者信息需求出发,结合旅游城市景点数量多、道路网络复制、且所需指示信息量大等特点,提出旅游交通预、告、确三级指引体系以及旅游城市旅游交通指引标志设置方法。最后以桂林市为例,对提出的设置方法进行实证研究。

2. 游客出行调查

通过调查游客出行时间、交通方式和旅游观光诉求,分析游客从出发地到景区游览的各个阶段,并获取旅游城市游客出行特征。为此课题组于2018年国庆期间,组织持续5天的游客出行特征调查,回收有效问卷1500份。主要调查内包括游客出行次数、出行方式、出行步距、出行时距、出行时段等方面。

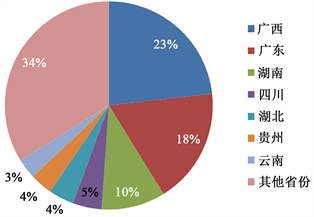

如图1(a)所示,桂林市游客数量最多的是省内游客,并且呈现出周边省份多于国内其他省份的特点,省内及周边省份游客占调查总比例的66%。

如图1(b)所示,桂林市游客出行采取交通方式主要由自驾、出租或网约车、公交和旅游巴士三部分构成,其中以自驾与网约车出行的人数最多,两者之和占比达52%。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 1. Guilin city tourists and tourists travel mode. (a) Tourist source composition; (b) Tourist travel mode

图1. 桂林市游客客源地及游客出行交通方式。(a) 游客客源地构成;(b) 游客出行交通方式构

3. 旅游信息指示层次划分与内容分类

游客交通出行的过程可分为不同的阶段,各阶段中的交通特点与决策特性皆不一样,通过分析游客从出发地到景区的各个阶段,获取旅游交通各阶段的交通信息诉求,对旅游交通指示信息进行分内容分层次指示,在缓解旅游交通指示信息压力的同时,在适当地点给与对应的信息指示,提高旅游交通信息指示效率。

3.1. 旅游交通过程分析

游客出行过程可根据出行方式中是否自驾出行进行划分,并且在自驾的情况下,不同的出行起点所经历的过程也不一样,旅游交通出行过程具体情况如表1所示。

Table 1. Classification of tourism traffic processes

表1. 旅游交通过程分类一览表

3.2. 旅游交通信息层级划分

旅游交通过程可以归结为从始发地至目的地(景点)由远及近的一个过程,该过程可划分为远端、中段及近端三个层级,远端即始发地,中段即景区附近路网,近端即景区周边道路,驾驶员所处的层级不同,所需的旅游交通信息也有所差别。

游客从远端出发,所需进行的决策量相对较少,获取景点所在地和区位;当游客驾车行驶至景区附近路网及相关节点时,需要包括景点名称、距离以及方向等信息,以此完成路径抉择与转向决策;到达景区后,驾驶员需要获取停车场方位、问询处和购票处等内容,旅游交通需求信息归纳在表2中。

Table 2. Tourist traffic demand information

表2. 旅游交通需求信息一览表

3.3. 旅游交通信息内容分类

根据桂林市游客调查中获取的游客出行方式构成中能了解到,旅游交通方式主要由自驾、网约或出租车、旅游大巴、公共汽车与步行四大类,不同旅游出行方式所需进行的决策量不同,所需的信息量也有所差别,与交通信息诉求相匹配的交通管理设施归纳于表3。

Table 3. Information required for each mode of transportation

表3. 各方式所需信息一览表

4. 旅游城市交通信息指示系统设计方法研究

从旅游交通各方式所需信息内容出发,旅游城市信息指示系统应由旅游景区指引、景区周边停车指示、上下客交通组织等多方面构成。一般旅游城市核心城区分布景点较多,并且道路网络相对复杂,交通指示信息量大,有必要对景点分类和道路网络分层,逐层分流旅游交通,逐层剥离指示信息量。

4.1. 旅游景区指引标志分类

景点指引标志分为景点预告、景点告知和景点确认三种标志,一般提供景点的名称、英文翻译、图形符号和通向景点方向和距离等内容 [6] ,旅游指示标志分类见表4。

Table 4. Classification of tourist signs

表4. 旅游指示标志分类表

根据不同类别景点指引标识所需指引信息的不同,分布对预告、告示和确认标志进行设计,旅游标志版面应遵循下列设计原则,各类旅游景区指引标志版面设计效果如图2所示。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)

Figure 2. Guilin tourism traffic direction sign layout. (a) Anticipating sign; (b) Notice sign; (c) Confirmation sign

图2. 桂林市旅游交通指示标志版面。(a) 旅游预告标志;(b) 旅游告示标志;(c) 旅游确认标志

1) 景点的中文名以4个字为佳,当景点名称多于8个字时应进行简称。

2) 路段需要对多个旅游景点进行指引时,可采用组合版面形式设置,同一版面不应超过3个指示信息。

3) 标志版面不能出现商业或经营性质的内容。

4) 提出景点的图形符号,经市(县)旅游主管部门和公路交通主管部门审查通过后,方可实施。

5) 需在标志版面上出现的图像符号,需由当地旅游和公路交通主管部门审批后才可实施。

4.2. 旅游景点分级与城市路网分层

4.2.1. 旅游景点分级方法

不同景区的等级、规模、知名度、观赏价值以及旅游交通需求等方面均有所差异。受城市旅游指示标志数量不多以及标志版面指示信息容量有限的影响,有必要对景区分级并进行差异化指引。结合目前长三角地区旅游景区交通标志设置方面的相关地方标准,沿用其指示旅游景点指示信息的A、B、C三类划分法。根据旅游资源、市场影响、接待游客数量和景点等级,将旅游景点按下表分为A、B、C三类 [7] ,景点分级评价因素见表5。

4.2.2. 城市路网分层方法

旅游指引系统中所预告的景点及标志版面内容根据景点的等级、以及道路等级的高低有所不同。根据现状内路网道路的构成和景区分布将路网道路由外到内分为以下四个层级。不同层级之间的旅游信息在上一个层级的交界面实现完全分流,由外到内逐步剥离交通流和信息量,达到减少主要道路交通信息指示压力的目的。

旅游城市路网分层方法如下:

1) 第一层级应以绕城高速与对外交通枢纽为界;第一层级应设置A级景区的预告标志,分流第一层级与第二层级之间景区的旅游交通。

2) 第二层级应以城市快速路环线为界,部分没有城市快速路的城市可以用主干道构成的城市内环来界定。第二层级应设置A级及部分B级景区的预告标志,分流二、三层之间景区的旅游交通。

3) 第三层级为围绕中心城区的主次干道;第三层设置A级及部分B级景区的告知标志,分流三、四层之间景区的旅游交通。

4) 第四层为景区周边衔接道路;第四层设置A、B和C级景区的确认标志,引导旅游交通正确到达景区,由景区周边接驳指示引导车辆有序停靠。

4.2.3. 景区指示范围确定

而对于不同类别的旅游景点其设置距离或范围也有差异。

指引A类景点时,应从干线公路入城口、城市快速干道的出口或出口处附近的交叉路口开始引导。

指引B类景点时,应从景区附近2层干道节点以内的范围开始引导。

指引C类景点时,位于市区景点应只设置确认标志,位于市郊的景点应设置提示标志。

4.3. 景区停车指示

4.3.1. 景区周边停车指示

结合景区道路交通状况与土地利用状况,分车型分种类地设置停车泊位,合理规划旅游大巴停车泊位、非机动车停车区和共享式交通的停车区域,并针对景区停车资源分布,完善停车场指示引导标志 [8] 。

泊位设置原则如下:

1) 在景区周边道路不建议设置小汽车长时停车泊位,小汽车与出租车应采取即停即走的形式管理。

2) 景区门前应布设禁停相关的管理标志标线,各种交通方式应在景区出入口周边道路适宜处完成接驳,采用步行方式或换乘景区内部交通进入景区。

3) 景区停车设施应分种类逐层布设,景区门口近端布设旅游大巴泊位,中段布设共享式交通停车区,远端布设机动车即停即走停车区。

4.3.2. 各方式上下客组织管理

景区周边应合理进行接驳管理,对不同车型实施分离式落客,设置旅游大巴落客区、出租车落客区、小汽车即停即走泊位等专用落客区,实现对不同种类的交通方式进行分离,避免由于旅游大巴落客与小汽车落客之间的冲突而造成的秩序混乱。与景区泊位布设原则类似,景区的接驳应由近及远分离不同类型的交通,来减少不同类型车流落客对景区秩序的影响。

5. 案例分析

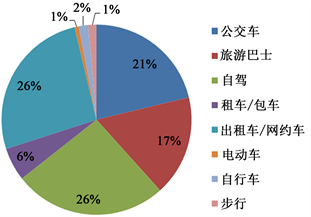

桂林是我国的国际旅游胜地,其中城市内的旅游景点有15个,其中5A级四个,4A景点十个。桂林市旅游交通指示具有范围广、内容多和信息量大的特点,市区内部分景区分布如图3(a)所示。

Figure 3. Guilin city scenic area and road network distribution. (a) Guilin city scenic area distribution; (b) Guilin city road network distribution

图3. 桂林市景点与路网分布图。(a) 桂林市景点分布图;(b) 桂林市路网分布图

5.1. 桂林市道路网络分布特点

如图3(b)所示,桂林市绕城高速构成外环,内环由东二环、环城南一路和环城西二路构成,并且在受江河、铁路和景区等阻隔,城市内部路网分布不均衡,同时景区周边道路狭小,弯道众多,通行能力差。从道路布局上看,桂林市以十字街为中心,骨架路网由中山路为城市南北交通主动脉,上海路、漓江路和翠竹路构成城市东西通道,七里店路、中山路南路等为城市放射线等构成。

5.2. 桂林旅游交通指示体系构建

桂林市旅游交通指示系统构建按本文提出的旅游交通指示标志系统设计方法与导则编制旅游交通管理部分的要求进行构建,分为旅游景点分类、道路网络分层、指示范围确定与指引路线规划、标志点位布设等部分构成,构建信息分级与层次清晰的旅游交通指示体系。

5.2.1. 旅游景点分类

从景区旅游资源要素价值、旅游景观市场价值等多方面因素,结合本文表5,对桂林市区范围内的15个旅游景点,进行评级并归为A和B及C三类,景区具体分类如表6所示。

Table 6. Guilin scenic area classification

表6. 桂林景区分类表

5.2.2. 道路网络分层

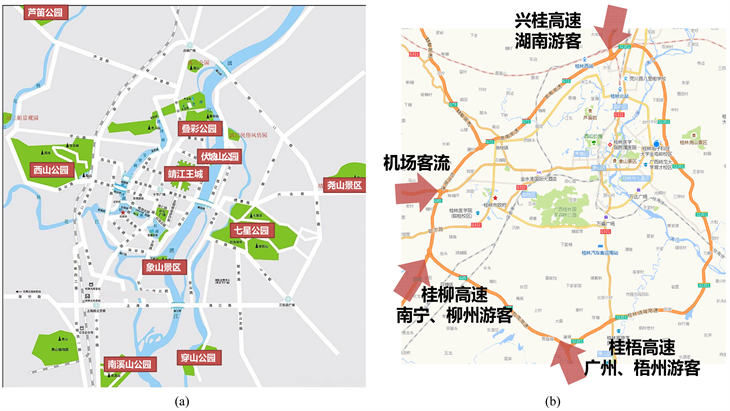

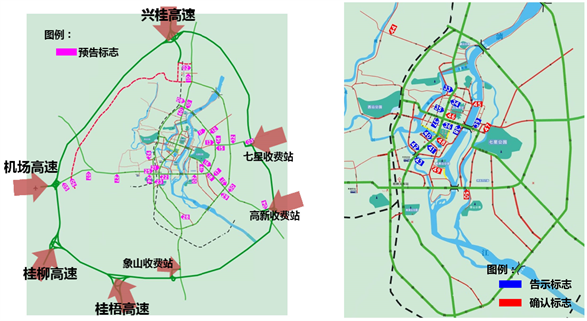

旅游指引系统中所预告的景点及标志版面内容根据景点的等级、以及道路等级的高低有所不同。根据桂林市现状内路网道路的构成和景区分布将路网道路由外到内分为四个层级,道路网络分层如图4所示。

Figure 4. Hierarchical division of road network in Guilin

图4. 桂林市道路网络层级划分

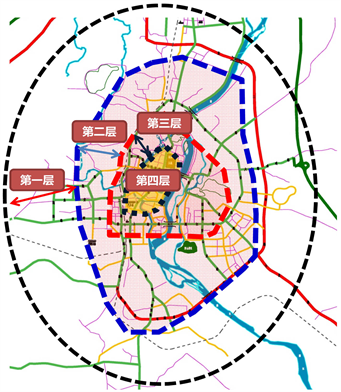

5.3. 标志点位布设

依据导则旅游交通管理部分的相关要求,进行对桂林市旅游交通指示系统进行预告、告示及确认三层级的指示体系设计(图5)。

Figure 5. Three types of tourist signs set points

图5. 旅游指示预告标、告示与确认标志布设点位图

结合A类景区路径规划、B和C类景区的指示范围、及导则相关内容进行标志点位布设。在衔接不同层级的主要道路交叉口,须设立衔接的旅游指引标志。对于衔接不同层级的主要道路,原则上只设置景区确认标志。

6. 结语

旅游交通指引标志设计应从旅游交通参与者的需求出发,确定不同交通方式的驾驶员所需的指引信息作为旅游交通指引标志设计依据。针对旅游城市景点数量多、道路网络复杂、且所需指示信息量大等特点,对旅游城市的景点分类、城市路网分层与指示范围确定三方面进行研究,探讨了旅游城市预、告、确三级指引体系构建方法。最后以桂林市为例,进行旅游交通指示系统规划设计,缓解了桂林城区交通压力,满足了交通参与者的旅游交通信息需求。