1. 引言

西南低涡(简称西南涡)一般是在青藏高原特殊地形和特定环流条件下形成的,发生在西南地区700 hPa (或850 hPa)等压面上具有气旋性环流特征的闭合低压系统,是影响我国降水主要的天气系统之一,其尺度一般在300~400 km [1] [2] 。大量研究结果表明,西南涡的发生具有明显的多尺度时间特征,其中夏季最多 [3] [4] 。对于西南涡诱发的暴雨,陈忠明 [5] 等发现长江上游地区发生的暴雨大多数与西南涡有关;张政泰 [6] 等对西南涡触发的一次四川盆地强降雨过程进行模拟分析,发现地面加热主要起维持作用,发展主要受降水凝结潜热的加热作用。对于西南涡引发降水的动力因素,张小峰 [7] 等认为低涡和急流的维持为降水中心的低层辐合及与之伴随的上升气流的发展提供了有利条件,低层辐合、高层辐散和正涡度的作用使西南低涡有增强作用。而对于西南涡的诊断分析显示,当暴雨处于不同阶段时,不同尺度的Q矢量散度辐合场的强迫作用有主次区别 [8] [9] 。刘运成 [10] 在分析高原东侧一次连续大暴雨过程中的Q矢量发现,700 hPa上Q矢量散度负值中心与涡度正值中心重叠的区域是中尺度低值系统发展的有利区域。段海霞 [11] 等发现西南涡暴雨区基本位于Q矢量散度辐合区梯度大值区,但辐合强度与暴雨强度并没有较好的对应关系。李国平 [12] 等对一次与西南涡有关的四川特大暴雨过程进行了湿位涡诊断研究与分析,结果表明暴雨变化趋势与湿位涡的变化趋势大体相同,位涡变率的正负转换对预报大暴雨的形成和减弱有一定的指示意义。

2017年7月5~6日,受西南涡的影响,四川东部、重庆北部、陕西南部、山西南部、河南中西部以及山东西南部等地区出现了一次自西向东的区域性强降水过程,该降水过程时间较、强度大、影响范围广。5日,暴雨集中在四川东部;6日,西南低涡东移并有所加强,暴雨主要集中在重庆北部、陕西南部、河南中西部、山东西南部等地。本文利用中国自动站与CMORPH小时降水融合产品降水资料和NCEP FNL 1˚ × 1˚再分析资料,以及热力物理量、动力物理量、和非地转湿Q矢量等诊断方法对本次降水事件进行了一定的诊断分析。

2. 资料和方法

2.1. 资料

大气环流资料采用美国国家环境预报中心提供的NCEP-FNL 1˚ × 1˚再分析数据集,具体包括500 hPa位势高度场、850 hPa纬向风场再分析资料。

降水量资料中国气象局提供的0.1˚ × 0.1˚中国自动站与CMORPH小时降水融合产品降水资料。

2.2. 方法

采用Hoskins [13] 等提出的准地转Q矢量对暴雨进行诊断,其表达式为:

(1)

Q矢量表示了作用在位温梯度上的地转变形的常数倍,在对流层下层,可近似地表示非地转运动。Q矢量不但可以诊断大气垂直环流,而且因其可代表流场和温度场热成风的个别变化,即决定了水平温度的个别变化,故可用于预报锋生或锋消,对预报天气提供了更加精确的分析方法。

Q*矢量采用张兴旺 [14] 等提出的计算方法,即在P坐标系考虑了水汽凝结潜热释放的非绝热作用后,其Q*矢量表达式为:

(2)

(3)

定义

矢量为:

(4)

从(2)、(3)可知Q*矢量取决于风的水平和垂直切变的差异效应,风的水平梯度和温度梯度的乘积及非绝热效应,其中

和

分别为x方向和y方向的非地转Q矢量分量。

以非地转湿Q矢量散度为唯一强迫项的非地转非绝热ω方程 [9] 为(散度方程):

(5)

其中:

(6)

从式中可以看出,ω与

成正比,即垂直速度与Q*矢量散度成正比。当

> 0时,ω > 0,Q*矢量辐散,有下沉运动;反之,若

< 0时,ω < 0,有上升运动。

Q*矢量涡度表达式为:

(7)

根据公式,Q*矢量涡度和低层的非地转风涡度成正比,当存在非地转涡度时,将出现一个调整过程,并激发产生散度场和垂直速度场,进而在风场和质量场之间建立一个新的平衡。

3. 环流背景与天气过程概况

3.1. 环流背景

图1为2017年7月5~6日欧亚大陆500 hPa高度场和温度场分布。由图1(a)可见,5日18时(世界时,下同),高纬度环流经呈两槽两脊的环流形势,两槽均有闭合的低压中心,西部槽位于俄罗斯西部,低涡中心冷空气较弱,东部槽刚位于贝加尔湖北部,冷槽不断延伸到我国北方地区。西部脊位于巴伦支海附近,东部脊位于蒙古东部和我国东北地区。6日00时(图1(b)),低涡中心和冷空气强度均有所减弱,低槽开始向南加深,并南伸至我国西北地区。到6日06时(图1(c)),位于中高纬度的西部脊和我国东北部脊基本维持稳定,且强度增强,低涡中心位置位于东西伯利亚海,强度基本维持不变,低槽不断南伸至我国中部,有利于大量冷空气南下;低纬地区主要受西太副高控制;西太副高和北方槽稳定维持在我国中部地区,有利于孟加拉湾和南海水汽输送至我国中部地区,为暴雨发生提供了有利条件。

Figure 1. Geopotential height and temperature at 500 hPa during 5-6 July, 2017

图1. 2017年7月5~6日500 hPa位势高度场和温度场

3.2. 降水实况分析

此次降水过程持续时间较长、强度大、影响范围广。由7月5日18:00~6日18:00雨区24小时累积降水量分布(图略)可知,四川、重庆、河南、陕西以及山东大部分地区降水量 ≥ 25 mm,部分地区24小时降水量超过100 mm (图2)。

Figure 2. 24 hours accumulated precipitation during 5-6 July, 2017

图2. 2017年7月5~6日24小时累积降水量

3.3. 西南低涡移动过程分析

对2017年7月5~6日700 hPa高度场和风场进行分析发现,在5日18时700 hPa高度上(图3(a)),四川东部有一低槽,但尚未形成闭合等压线。6日00时(图3(b)),闭合等压线仍未形成,但是与之对应风场为逆时针旋转,此时西南涡已生成,降水东移至陕西、山西、河南等地,并达到暴雨量级;到6日06 时(图3(c)),西南涡不断发展,降水迅速增强,部分区域6 h降水量超过20 mm。6日12时(图3(d)),西南涡中心移动到重庆逐渐由消失的趋势,700 hPa高度上的西南涡强度与之前相比有所减弱,低涡附近降水范围减小,但低涡中心6 h降水量仍超过40 mm;预计此后西南涡将缓慢移会逐渐消失,此次自西向东的强降水过程趋于结束。

Figure 3. Precipitation and 700 hPa wind filed for per 6 hours during 5-6 July, 2017

图3. 2017年7月5~6日逐6小时降水量和700 hPa风场分布

4. 诊断分析

4.1. 涡度

西南涡移动过程中,其结构也发生了显著变化。从涡度散度叠加图可以看出,5日18时西南涡初生时刻(图4(a)),700 hPa高度场上盆地内已存在正涡度区。而后6日00时(图4(b)),西南涡逐渐发展,并可明显看到存在一个正涡度大值中心,对应西南涡中心。之后西南涡不断发展,在6日06时达到成熟时期,此时也对应着降水量最大的时期(图4(c))。到6日12时(图4(d)),此时降水相对有所减弱,但涡度最大值区依然在四川盆地上空。

Figure 4. The vorticity distribution during 5-6 July, 2017

图4. 2017年7月5~6日不同时次涡度分布

4.2. 垂直速度

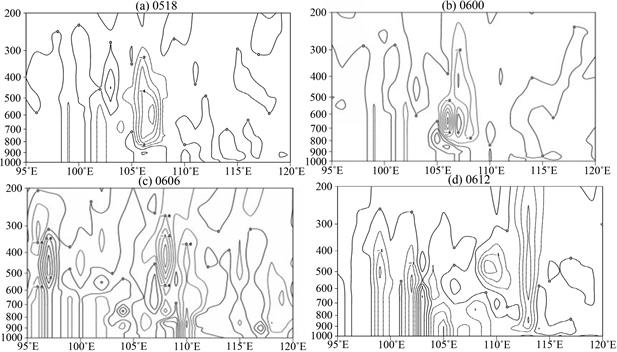

5日18时西南涡初生期降水较弱时(图5(a)),可以看到106˚~108˚E的800~350 hPa高度上存在较弱的上升运动。到6日00时,西南涡稳定维持,在106˚~107˚E的850~550 hPa高度范围内存在极强的上升运动,此时已产生较强降水。到6日06时(图5(c)),西南涡已达到鼎盛时期,垂直运动亦最强。6日12时(图5(c))西南涡开始减弱,此时的垂直运动也随之减弱。由此可见,垂直速度不断加强为暴雨提供有利的条件。

4.3. 假相当位温

假相当位温(θse)是综合表征温度和湿度的参数,其高低值区可以在一定程度上代表了湿静力能量的高低区。进一步给出假相当位温垂直剖面图(图略)。西南涡初生时刻,92˚E附近存在一个波峰,其假相当位温从低空到高空有明显递减。在93˚E附近1000~700 hPa假相当位温等值线密集,梯度很大,表明在四川东北部发生暴雨前已经积累了较高能量,大气层很不稳定。102˚E附近800~600 hPa为假相当位温低值区域,最低值为360 K,表明该区有冷空气活动,不稳定能量在不断累积和酝酿当中。上述现象为暴雨的发生提供了充分有利的条件。到西南低涡维持阶段,95˚E处假相当位温更低,积蓄的不稳定能量更多,表明大气层非常不稳定,并且在98~102˚E范围内800~500 hPa高度上有冷空气活动。6日06时,冷空气中心东移,不稳定能量也相应随之东移,不断向降水区提供能量;到了6日12时,假相当位温已经趋于稳定,并且有一定程度的升高(图6)。

Figure 5. The vertical velocity along 32˚N during 5-6 July, 2017

图5. 2017年7月5~6日沿32˚N垂直速度剖面图

Figure 6. The potential pseudo-equivalent temperature distribution during 5-6 July, 2017

图6. 2017年7月5~6日不同时次假相当位温分布

4.4. 非地转湿Q矢量

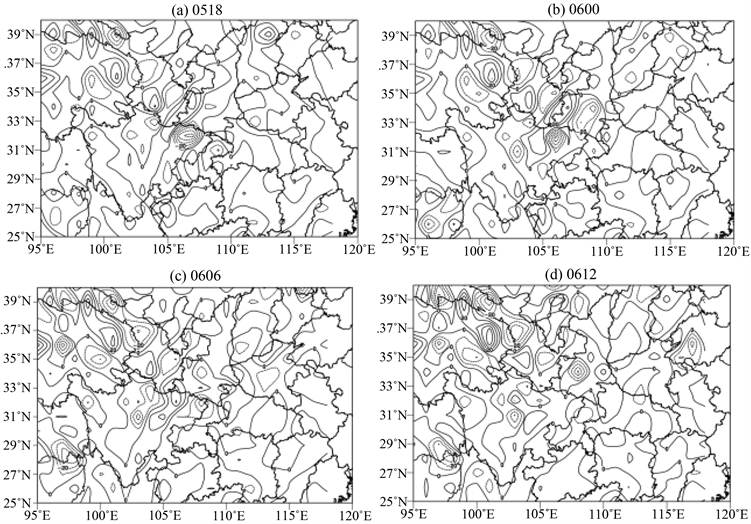

图7为700 hPa

分布和西南涡分布图。5日18时(图7(a)),即西南涡初生时刻,此时降水并不剧烈,盆地东南部700 hPa存在Q*矢量有较为剧烈的辐合上升运动,辐合带呈东北–西南走向,对比前文可发现,未来六小时降水区位于

辐合带的东侧,雨带位置与

辐合区基本重合,并且在辐合带右侧有一较弱的辐散区。6日00时(图7(b)),西南涡生成,Q*矢量在四川盆地东南部辐合上升运动明显增强,辐合带位于低涡中心附近,且范围有所增大,强辐合中心向周围有所扩大,在辐合带的西部、北部及东部有均有一定弱辐散区,西南涡中心位于

辐合区西南侧。到6日06时(图7(c)),西南涡大移至重庆北部,低涡中心附近的Q*矢量辐合和辐散并不是明显。至6日12时(图7(d)),西南涡移至陕西西南部,低涡中心有一定的Q*矢量辐合,其辐合区与过去6 h降水区域基本重合,最大降水中心位于辐合中心附近。由此可见,湿Q矢量散度与低涡中心重合,并且能够很的与暴雨区域相对应。

Figure 7. The wet-Q vector distribution during 5-6 July, 2017

图7. 2017年7月5~6日不同时次非地转湿Q矢量分布

5. 结论

利用NCEP-FNL 1˚ × 1˚格点再分析资料和中国自动站与CMORPH小时降水融合产品降水资料,对2017年7月5~6日一次自西向东的强降水过程进行了诊断分析,结果表明:500 hPa中高纬度环流经向较大,低槽不断向南加深,北方冷空气随之南下,与来自南方的暖湿水汽相遇,形成降水。西南涡主要发生在700 hPa高度上,形成与四川东部,并且不断东移发展,发展过程中,降水区域受西南低涡影响,其雨带位置主要位于西南低涡中心附近,且随着西南低涡东移而移动。低涡发展成熟时期,中低空正涡度发展旺盛,强烈的垂直上升运动为暴雨发生提供了有利条件。通过对假相当位温进行分析发现,暴雨发生前期出现一波峰,假相当位温随高度递减,大气层非常不稳定,为暴雨发生提供不稳定能量。暴雨结束后,波峰消失,假相当位温随高度递增,能量得到释放,大气变得稳定。700 hPa Q*的散度能够较好指示西南涡中心位置以及雨带分布低涡中心基本与Q*散度辐合区重合,能够很好的指示该时刻过去6 h降水量最大值区域。总体来看,相对以往仅采用散度和涡度等物理量进行分析而言,采用湿Q矢量获得的结果表明,其散度辐合区与降水区相吻合,且低涡中心强度、降水量大小与其辐合强度呈正相关,能够更好的诊断暴雨区域和强度。

基金项目

成都信息工程大学2019年本科教学工程、2018年研究生教改项目以及2018~2020年校级第一阶段教改项目(JY2018012)共同资助。

参考文献