1. 引言

机械波如水波、声波在媒质中传播,电磁波以及光波可以在太空中传播,波能量因扩散、色散、损耗等原因,使得波能量密度降低,这种降低仅导致波振幅衰减,而波频率不变。这一结论被现代物理学 [1] - [10] 、电磁学 [11] - [16] 、通信学 [17] - [30] 、天文学 [31] - [38] 、声学 [39] [40] [41] 、光学 [42] [43] 和电学 [44] [45] 等学科认定至今。

1929年,哈勃测量到遥远星系发来的光,其谱线有向红的一端移动的现象(实际上,就是光频率随传播距离而衰减的结果)。但是,由于受传统科学的影响,错过频率衰减的认定最佳时期,而采用1846年多普勒发现的效应给出解释,并推理出宇宙膨胀、宇宙大爆炸等怪论。1964年,彭齐亚斯和威尔逊在巨型号角天线上,测量到2.7的微波背景辐射,被定义为是宇宙大爆炸的余辉;1989年11月,约翰·马瑟、乔治·斯穆特主持升空COBE卫星,测量到符合温度为2.726 K的黑体辐射谱的背景辐射,再一次认定为大爆炸余辉。1999年,索尔·波尔穆特、布莱恩·施密特和亚当·里斯研究超新星,发现亮度衰减更快、红移更大,推理出宇宙加速膨胀 [46] - [56] 的论调,使得全人类处于迷茫、争论、质疑之中。在目前测量技术实验手段下,机械波、电磁波以及声波、光波在传播过程中,确实没有测量到频率衰减。但是其频率也是波能量因子,不衰减,理论上讲不通,极有可能测量精度没有达到频率衰减的测量精度要求。陈寿元效应 [57] - [79] :频率与振幅一样,都是波能量因子。在其传播过程中,波能量损失,既可以导致振幅衰减,也可以导致频率衰减。并通过精密实验测量到频率衰减。

本文试图用陈寿元效应与多普勒效应对现代天文信息处理方法、处理结论进行对比,表明谁的效应更适合处理现代天文信息,对天文信息进行更合理的解释。结论对大爆炸理论进行有科学依据 [80] [81] [82] 的批判。

2. 多普勒效应

奥地利物理学家、天文学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒(Christian Johann Doppler:1803.11.29~1853.3.17)于1842年,首先一篇论文“On the colored light of Double stars”中提出Doppler effect。

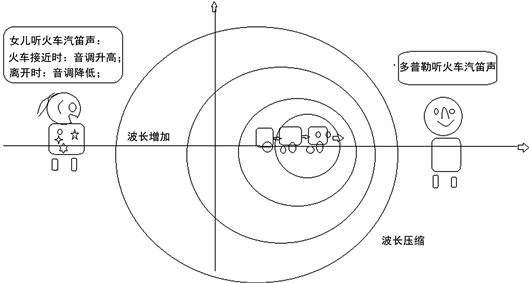

1842年一天,多普勒带女儿在火车道口边玩耍,注意到火车声音变化,火车由远到近开来时,汽笛发出的声音,听到声音音调升高,再由近到远离开时,汽笛声音音调降低的现象,如图1所示。

综合分析提出假设:波源与观测者正在接近,波长缩短,频率升高。(后来在天文学上对移动恒星光谱分析,谱线向红的一端移动,简称为红移,向蓝的一端移动,称为蓝移);波源与观测者正在相互远离,波长被拉长,频率被降低。

红移、蓝移量通常用波长相对变化量来表示:

Figure 1. Changes of wavelength or frequency in the wave source moving observed by doppler

图1. 多普勒发现波源移动对波长或频率的改变示意图

(2.1)

式中,Z——波长相对变化量,λO——观测者收到信号波长。λS——波源发射的波长;V——波源的移动速度,远离为正号,接近时为负。C——波的传播速度。

注意:多普勒效应仅与波源移动速度成比例关系,而与距离无关。特别提醒用多普勒效应解释哈勃红移(哈勃观测定律,红移量与星系距离成比例关系)。

多普勒效应证实:

1845年,荷兰气象学家拜斯·巴洛特在让一队喇叭手,站在一辆从荷兰乌德勒支附近疾驶而过的敞篷火车上吹奏,他让音乐家在站台上,用耳朵辨别、测到了音调的改变。这是科学史上最有趣的实验之一。

1868年,英国天文学家威廉·哈金斯首次测出了恒星相对于地球的运动速度。在1871年,利用太阳的自转测出在可见光太阳光谱的夫朗和斐谱线在红光有0.1 Å的位移。在1901年,Aristarkh Belopolsky在实验室中利用转动的镜片证明了可见光的红移。在1912年开始的观测,Vesto Slipher发现绝大多数的螺旋星云都有不可忽视的红移。

1929年,埃德温·哈勃发现这些星云(现在知道是星系)的红移和距离有关联性,也就是哈勃定律。 这些观察在今天被认为是造成宇宙膨胀大爆炸理论的强而有力证据。

多普勒效应应用:19世纪下半叶起就被天文学家用来测量恒星的视向速度。现已被广泛用来佐证观测天体和人造卫星的运动。交通民用:激光雷达测速,超声波雷达多普勒效应测移动车辆的速度。医学:超声彩超,医学检查。

3. 陈寿元效应

3.1. 定义

机械波、电磁波在传播过程中,存在扩散、色散、损耗等现象,导致波能量密度随传播距离而衰减。因为振幅、频率都是波能量因子,传播过程的波能量衰减既可以导致波振幅衰减,也可以导致波频率衰减。波密度强,在传播过程,波能量损耗主要是振幅衰减为主,频率衰减非常微弱。波很弱时,频率衰减为主,振幅衰减为辅;当波进入死亡区,振幅、频率都快速衰减到零。波频率随传播距离而衰减的规律,简称为陈寿元效应。

3.2. 陈寿元效应发现过程

受哈勃宇宙红移的启发以及大爆炸质疑,对目前物理学、电学、电磁学、声学认定波频率不变理论进行研究,通过理论分析,机械波、电磁波的波能量因子:振幅和频率。波能量耗损,仅导致一个因子振幅衰减,而另一个因子——频率不衰减,科学依据不充分。根据因子享受的权利应该是平等的哲学观点,可能只是人们测量波能某一段是这样,另一段可能频率衰减为主,振幅衰减为附。

实验验证思路,机械波传播速度慢,这种效应如果有,应该容易发现。特别是水波,有形态、可观察,实验设备费用低,甚至大自然的恩赐,池塘水波免费观看。水波的传播过程验证陈寿元的猜想。特别是水黾在静水面激荡微弱水波,向外传播过程中,波纹逐渐展宽,非常明显,很好观察。

接着进行声波的实验,寻找极高灵敏度声波接收传感器成为关键,普通的话筒,接收话语距离不超过0.5米。后来受影视剧间谍窃听器的启发,找到内置两级集成电路放大器的超远程声波接收器,级联模式,成功测量到1000赫兹声波,传播距离近百米,频率衰减量仅有0.1赫兹。

紧锣密鼓进行电磁波实验,电磁波速度30万公里每秒,如果传播距离短,频率衰减不易测量。根据哈勃系数,进行实验值预估:光波在太空每传播一米的距离,红移量是10−26,如果采用光波5 * 1014赫兹,2万米光路程,一天时间,输入光波频率与输出光波频率之间有3度的相位角积累值。

采用20兆赫兹高频信号源,2万米同轴电缆(型号:75-5),中继器20级。测量到输入频率与输出频率有10−6赫兹衰减值。折算到每米的红移量约为10−18。比哈勃系数高一亿倍。可能的原因,实验室传输媒质的物质密度比太空大1020,波密度衰减大,导致频率衰减比太空大,也是可能。

3.3. 陈寿元效应的理论论述

波在传播过程都要损耗能量,随传播距离增加,能量得不到补给,自身能量就会衰减,其波能量因子振幅、频率随传播距离也会减小。光波或电磁波在太空传播过程中,光波能量损耗使其在有限距离内传播。波能量耗散方式主要有:1) 波能量扩散——占据更大的空间,波能量强度降低;2) 能量色散——占据更长的时间段,单位时间内的能量强度降低;3) 能量损耗——传播过程的外界引起的各种损耗,波能量强度降低。

用能位函数来描述能量耗散现象,即在波的传播过程中,随着能量耗散,表现在位能函数随传播时间是降低的,随传播空间是衰减的。

波动从A处传送到B处,损失振动能量,使能位函数能量降低。假定:1个单位质量的质点,振动具有的振动能量,称为振动能量位函数,简称振动能位函数。A处振动能位函数用

表示,B处振动能位函数用

表示,则有;

(3.1)

(3.1)式中:E——能场强度,克服能量耗散而做功。波动从A点传递到B点的必要条件:

A点的能场强度

:

E——能场强度:可用能位函数的负梯度来表示:

(3.2)

波动是振动状态的传播,相位传播。振源的能量以波速向外传递。假定介质中每个质量元彼此通过弹性力相联系,沿Y轴方向振动,沿X轴向传播。

波函数的一般表达式:

(3.3)

(2.3)式中:A(x)——波的振幅,通常随传播距离而衰减,是X的函数。ω(x)角速度,目前认为它不随传播距离变化,是不变量。但是前面的分析,振源能量与频率平方成正比。能量是要消耗,扩散、色散。能量在空间上的散开,表现占用更大面积或更大的体积空间,使波长变长。在时域上,能量散开意味着占用更多的时间段,使振动的周期有延长的趋势。

波函数中每个质点沿Y方向振动的速度:

(3.4)

波动函数的能位函数

:

(3.5)

(3.5)式表明波动的能位函数与波动的频率平方成正比。

在一个波长范围内对

取均值,因为A(x),ω(x)在一个波长范围内变化很小,认为是暂稳态值。均值只是对

进行,波动能位函数

的均值为:

(3.6)

假定波函数在信道媒质内传播的功率与能位函数成正比。在一般的条件下,功率P随距离X变化,可用下式表示

(3.7)

式中,α是损耗系数,p(0)为信道入射端x = 0处,入射功率,p(x)为信道X处输出功率。

(3.6)式代入(3.7)式,得

(3.8)

对(3.8)式进行讨论:

1) 若信号传输过程中,频率不变,即:

则有:

(3.9)

2) 若信号传输过程中,振幅保持不变,即:

则有:

(3.10)

3) A(x),ω(x)共同分担信号的衰减量:

(3.11)

振幅、频率随传播距离都衰减,衰减的份额相同。

4)

(3.12)

若信号振幅按(3.12)式快速衰减,超过波传播距离增加引起的总损耗量,振幅过度衰减而结余的能量,积累到频率上,频率会增加,则有

。

5)

(3.13)

若信号频率按(3.13)式快速衰减,信号的能量积累到振幅上。则有

6) 更一般现实情况,A(x)衰减快,ω(x)衰减慢。波的形态分三段:波能量密度很大,随传播距离,振幅衰减为主,频率衰减为辅——称为波状态;波能量密度小,振幅衰减为辅,频率衰减为主——量子状态;波能量密度非常小,振幅、频率都快速衰减为零——波消亡态。从

到

之间变化。

7) 衰减系数的关系

在波的强度在衰减上,分段处理,系数与传播路径、传播媒质、波强度等有关。类似于传递函数,是一个非常复杂的函数关系,有时可以简化。考虑到频率也是波能量因子,波密度随传播距离损耗,可以导致振幅、也可以导致频率衰减。

式中,Φ,A,f,α,β分别是波能量密度函数,波振幅,频率,振幅衰减系数,频率衰减系数。X——传播距离。

3.4. 陈寿元效应的频率随传播距离、衰减示意图

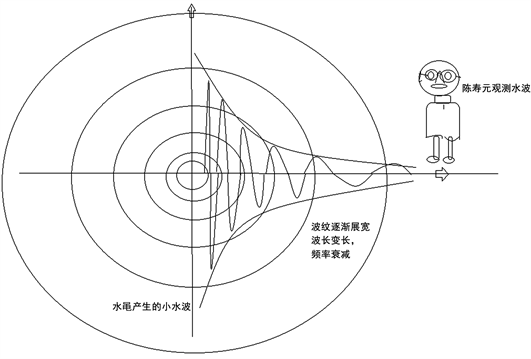

对池塘水黾产生的微小波源,沿径向向外扩散、衰减。波纹逐渐展宽,振幅也在降低。在几米的范围内,波就消失啦。如图2所示

Figure 2. Shouyuan Chen effect: wavelength increases with propagation distance

图2. 陈寿元效应:波长随传播距离而延长示意图

池塘水波:水黾产生小波,沿径向传播过程,随距离增加,波纹逐渐展宽,振幅逐渐降低,容易观察到。池塘水波纹随传播距离有明显变宽的现象,特别是水波振幅很小时,波纹变宽很明显。如图2所示。

4. 陈寿元效应与多普勒效应在天文学上应用对决

4.1. 宇宙红移的解释

天文观测结果:1929年,哈勃测量到遥远星系发来的光,其谱线有向红的一端移动的现象(实际上,就是光频率随传播距离而衰减的结果),红移量与星系距离成比例的哈勃定律:

式中:Z——红移量,波长相对变化量;λO——收到光信号波长;λS——星系发射源的光信号波长;H——哈勃比例系数,D——星系里我们的距离。

多普勒效应对宇宙红移的处理

如果星系正在接近我们,波长缩短,频率升高,出现蓝移。如果星系光源远离我们,波长被拉长,频率降低。1929年,哈勃测量到遥远星系发来的光,都是红移。远离的速度

式中:V——星系光源远离我们的速度,H0——哈勃比例系数,D——星系里我们的距离。

问题1:遥远星系都远离我们,推理出宇宙膨胀,宇宙大爆炸。该结论比地心说“宇宙围绕地球转动”还要荒谬。

问题2:由多普勒效应对宇宙红移推理出宇宙必须爆炸,大爆炸。反面讲,多普勒效应不适合处理宇宙红移观测结果。

问题3:谁能保证宇宙红移一定是多普勒效应所致?如果一定是,星系后退,若不是多普勒效应所致,星系不用后退,宇宙就不用大爆炸。

问题4:宇宙大爆炸的能量、质量来自何处?违背物理学能量守恒、质量守恒的基本物理规律。

问题5:违背哲学对宇宙的定义;所有的空间、时间、物质的统一体成为宇宙。宇宙既然可以是一点的大爆炸,一点外面是什么?一点如何描述。任何事物靠大背景来描述,大爆炸一点的外面是否有空间,有物质?这显然与哲学的宇宙定义相矛盾。

问题6:没有考虑光波在遥远太空里,传播问题。与现在通信学矛盾。

陈寿元效应对宇宙红移的处理

光波在超长距离太空传播,光波能量密度随传播距离而损耗,这种损耗既可以导致光波振幅衰减,也可以导致光波频率随传播距离而衰减,因为频率也是光波能量因子。

一般通信理论,波功率、波振幅沿媒质传播,按指数规律衰减。我们也有理由。频率衰减也按指数规律衰减,则有;

式中:α——频率随距离的衰减系数,d——波传播距离。

如果衰减很小,目前实验结果,振幅衰减对波能量贡献为主,频率衰减非常轻微弱。波长增加很小,因此可以一级近似

与哈勃实测结果表达式完全一致,只是系数含义不同,这里系数具有明确的物理含义,频率随传播距离的衰减系数,而哈勃定律只是哈勃系数,缺乏物理含义。

这里的处理,显然比多普勒效应处理更符合物理学、电磁学、通信学、天文学以及哲学等现代文明思想。

可以进一步预言测量验正:如果是多普勒效应,红移量与距离成比例,星系后退,距离在增加,那么红移量也在增加,随着观测精度的提高,这一点可以期待。

4.2. 超新星观测结果的解释

1999年,索尔·波尔穆特、布莱恩·施密特和亚当·里斯研究超新星,发现亮度衰减更快、红移更大的观测结果。

多普勒效应:超新星爆发的光波,其亮度、频率衰减更快,只能推理出,超新星光源加速远离我们,推理出宇宙加速膨胀。

陈寿元效应解释:超新星爆发的信号,强度极大,时间与天文时间相比,极短。因此可以看作脉冲信号,脉冲信号对传播信道作用,称为冲击作用。输出端的输出信号,称为冲击响应。脉冲的冲击响应比输入脉冲在时间上、空间上具有衰减更快的展宽独特性质,这种脉冲被展宽必然导致超新星光波强度衰减更快,红以更大。

这里的处理,显然比多普勒效应处理更符合通信科学等现代文明思想。

4.3. 对太阳光的解释

天文学家都认为:地球到太阳的距离几乎稳定,周年有微弱的距离周期变化。太阳光到达地球,频率是否会变化;

多普勒效应解释:地球到太阳距离没有径向方向上的移动,或运动速度。太阳光的红移量没有。

陈寿元效应:太阳光波从太阳波源发出,传播1亿5千万公里,达到地球,被地球端接收。太阳光波密度有很大的衰减,波振幅也有很大的衰减,频率也会极其微小减小。

日地距离:D = 149,597,870,700米 = 1.5 * 1011,可见光频率:3.9~8.6 * 1014赫兹,由哈勃系数换算出光波传输一米距离,频率衰减量10−26,则有

太阳光传播到地面,(没有计入大气的影响)光频率减少0.5赫兹到3赫兹之间。如果考虑大气对太阳光吸收、衰减作用。太阳光波频率至少减少几十,甚至几千赫兹。随着科学技术的发现,光波频率的精密测量,也许能够测量到该变化。毕竟太阳光强度大,好接收,只是频率分辨率达到10−14。

4.4. 最近恒星光的解释

离太阳最近的恒星,距离4光年。

多普勒效应:恒星与我们距离没有变化,频率或波长没有变化。

陈寿元效应:光波只要有传播,就有波能量损耗,这种损耗可以导致频率衰减,光的传播距离4光年,衰减系数,可以计算出频率衰减值:

最近恒星发出的光波,传到地球,没有考虑大气衰减影响,频率衰减值约为20万赫兹。这个值应该能够测量到。

4.5. 银河系星光变化的解释

银河系内群星闪烁,数量众多。只有少数恒星远离地球,少数恒星接近地球的运动。两者都是小概率,概率应该相差不大。

多普勒效应:只有恒星与我们距离有变化时,频率才会变化。与恒星距离无关,与波源运动速度成比例。有蓝移,也有红移。绝大部分光谱没有移动。

陈寿元效应:光波只要有传播,波能量就要损耗,频率就会衰减。衰减量与波传播距离成指数关系,或者近似线性比例关系。

没有移动的恒星,发来的光,频率衰减只有陈寿元效应,导致光频率衰减,衰减与传播距离成正比例,也与传播路径有关,路径上由弥漫物质,或大质量星群,光波能量衰减大,导致光波频率衰减也大。

有接近地球的恒星,有多普勒效应,使得频率升高。同时也有陈寿元效应,使得频率降低。

远离地球的恒星,多普勒效应、陈寿元效应一致,使频率降低。

总的来说:统计角度应该有:红移的恒星在数量、频率移动数值上应该大于蓝移的恒星

4.6. 河外星系光频率变化的解释

遥远的星系:与地球的距离变化,接近、远离也应该是少数,绝大部分应该保持距离的稳定性。这样假设符合宇宙学基本原理(在大尺度,各向没有差别;时空区域平权)。

多普勒效应:红移、蓝移决定星系移动速度,与距离无关。可是哈勃测量结果与距离成线性关系,显然与多普勒效应不符。

陈寿元效应:光源越远,红移量越大。距离近的,红移量与距离成比例关系,与哈勃实测结果一致。更遥远的星系,光波频率随距离成指数衰减。

假如光波频率衰减到0.1,即发射时光频率3.9-8.6 * 1014赫兹,传到地球,收到频率3.9-8.6 * 1013赫兹,红移量Z = 10。需要传播多远的距离

距离是0.9 * 1026米,也就是1010光年,光波传播一百亿光年的距离。

对于遥远的星系,星系光频率衰减或移动,多普勒效应很微弱,主要是陈寿元效应起主导作用。

红移新解释:陈寿元效应已从理论、实验证明,波的频率随传播距离会衰减,光波属于电磁波范畴,在太空超远距离传播,也会衰减,造成波长增加,产生所谓红移。星系不用后退,宇宙不用大爆炸。

4.7. 背景辐射

多普勒效应:对此没有明确的解释。

陈寿元效应:光波传播存在噪声,是通信系统再普通的事情,只要不是接收者想要的信号,统统都称噪声。噪声包含除观测者的信号源之外一切影响。所有发光者,包括接受天线本身都是噪声的贡献者。大爆炸支持者通过天线接收系统3K噪声,背景辐射信号认定为宇宙大爆炸余辉,有待商榷。

5. 结束语

宗教认为上帝、神创造世界、创造万物。中国道教(道生万物):道生一、一生二、二生三、三生万物。宇宙大爆炸学说,认为宇宙起源于一点的大爆炸,用宇宙红移的多普勒效应来支持,具有很大的欺骗性,披着科学的外衣,更具有伪装性。

频率衰减是电磁波、机械波传播最普通的一件事情,只是衰减量很小,目前大部分实验室手段达不到观测精度要求。随着科学技术水平的进步,不久的将来,普通高校、中学实验室都具有测量机械波,电磁波频率衰减的实验手段。

宇宙大爆炸就是一个西方学者、教父建立的创世学,与天主、神创立世界没有多少区别。宇宙大爆炸论算得上科学时代的神话。

宇宙大爆炸论与其他科学矛盾重重,用陈寿元效应处理宇宙红移,归结为光信号在太空传播,频率衰减。一切矛盾迎刃而解。宇宙大爆炸论的喜剧该闭幕啦!