1. 引言

自2000年以来全球60岁及以上老年人口占总人口比重已达10%,这意味着全世界从此开始进入了人口老龄化时代。2014年,全球已有60多个国家或地区已步入老龄化社会,人口老龄化已成为一个全球性现象 [1] 。中国于1999年进入了“未富先老”的老龄化社会。截至2018年底,中国60岁及以上人口达2.49亿,占全国总人口的17.9%,65岁及以上人口达1.67亿,占全国总人口的11.9%,如表1。可见,中国老年人口比重大,增长快。

目前,中国已成为全球最活跃的旅游市场和旅游业发展最快的地区,当然,旅游开发离不开气候,气候资源是旅游业中不可或缺的一种宝贵的旅游资源。而近年来我国冬季严寒、雾霾、雪灾和冻雨等极端天气导致老年人呼吸道、心血管等疾病频发,入院率与死亡率倍增 [2],据统计,2017年诊疗人数达

Table 1. Proportion of total population of different age groups in China from 1990 to 2018

表1. 1990~2018年中国不同年龄段人口占总人口比例

资料来源:《中国人口统计年鉴》。

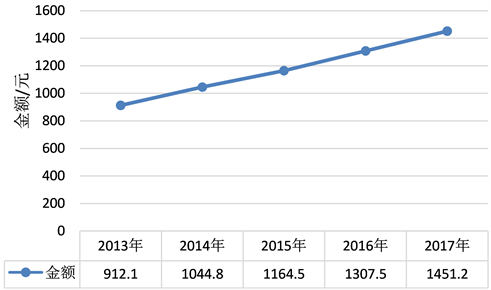

818,311万人次,入院人数达24,436万人,据2018年中国统计年鉴得知,我国的医疗卫生投资额为5243.3亿元,国家预算额为811.7亿元,且2013~2017年全国居民人均消费支出医疗保健费用呈上升趋势,如图1。其中,我国65岁以上老人年均医疗费用已达到1072.3元,远超于其他年龄段的年均医疗费用。因此,老年人群所需要的巨额医疗保险费用给社会家庭带来巨大的医疗、养老经济负担,老年人的身体健康与生活质量,也对中国的经济以及医疗保障面带来了极大挑战。

Figure 1. 2013-2017 National per capita consumption expenditure medical care costs

图1. 2013~2017年全国居民人均消费支出医疗保健费用

在这样的背景下,老年人群更加憧憬天然避寒气候环境,使得老年人对冬季避寒旅游需求剧增,避寒旅游研究成为了新时代的新课题,且赋予了新的使命。过亿老年人口的生活质量与幸福指数尤其是健康问题倍受社会的关注,其中相当部分离退休职工的体质较好,退休金高,有充足的闲暇时间,因此,这部分老年群体为发展避寒旅游提供了庞大的市场主体,避寒旅游蕴藏巨大市场机遇和消费潜能 [3] 。我国避寒旅游研究起步晚,理论研究重物轻人,因此,完善老年人群避寒旅游消费需求驱动力因子研究显得十分必要且迫切。

2. 相关概念界定与旅游驱动力文献回顾

2.1. 相关概念界定

2.1.1. 驱动力

驱动力一词源于物理上的概念,指驱动轮得到发动机动力时产生对地面的作用力,地面反力称为驱动力。世界上第一台蒸汽机,就是利用水沸腾产生的高压蒸汽能量转化为机械功来驱动机器运转;三轮汽车是将煤气燃烧产生蒸汽来驱动三轮汽车行驶;现代汽车是汽油在发动机气缸内和空气混合燃烧,把化学能转化成动能带动发动机做功,驱动汽车行驶;电动车即电力驱动车,是以电池作为能量来源,将电能转化为机械能来驱使电动车动起来,从而为人类服务。通过以上案例联到旅游者进行旅游活动的驱动力。

通过查阅文献得知,旅游驱动一词最早由国内学者保继刚教授提出,他认为城市旅游发展的动力是城市主题 [4] 。本文将旅游驱动力界定为旅游者群体参与旅游活动的原因与动力,着重剖析影响旅游者群体参与旅游活动的驱动力因子 [5] 。目前,驱动力研究正广泛运用于旅游研究领域,这对探索旅游驱动力研究具有十分重要的突破意义。

2.1.2. 避寒旅游

本论文将避寒旅游的概念界定为:以中高纬度带为主体的旅游者在每年冬季(北半球,12月至次年2月)以南方低纬地区,如三亚、海口、云南等为旅游活动场地,以温暖舒适的气候为主要吸引物,在旅游目的地进行至少为期一周以上且满足其休闲度假、健康疗养需求的旅游活动,同时也是一种利用冬季天然的气候资源与自然的生态环境的低碳旅游。

2.2. 旅游驱动力文献回顾

迄今,对旅游驱动力的研究主要集中于旅游发展驱动力机制、城市旅游驱动力、乡村旅游驱动力等方面。保继刚教授是较早探讨城市旅游动力机制的国内学者,他于1998年提出珠海市旅游发展驱动模型 [4] ;1999年彭华教授首次构建了旅游发展动力系统的结构模型,将旅游动力系统分为四大子系统,分别是引力系统、需求系统、支持系统、中介系统,并运用到对汕头市旅游动力系统的分析 [6] ;学者丁金胜依据旅游系统结构理论,将青岛市城市旅游动力系统分为吸引、需求、保障、决策五个子系统 [7] ;陈小春(2016)提出我国传统村落旅游发展的因素,将驱动力要素分为资源驱动力、经济驱动力、市场驱动力、社会驱动力及行政驱动力五个方面,每个驱动力要素由许多驱动力因子组成,进而提出传统村落旅游发展的驱动力结构 [8] 。

3. “推–拉”模型理论及其在旅游领域中运用价值

推拉理论(Push-pull theory)的起源可以追溯到19世纪末,最早由英国学者列文斯坦(E. Ravenstein,1889)在有关人口迁移行为研究中提出,他的观点为推拉理论的发展奠定了基础 [9] 。20世纪50年代末博格(D. J. Bogue, 1959)系统地阐述了推拉理论,主要研究人口学中劳动力迁移的推拉因素以及迁移行为的产生是推力和拉力相互作用的结果 [10] 。20世纪60年代美国学者Lee在前人研究的基础上,更加系统、完善的提出了推拉理论,将个人因素引入解释框架 [11] 。而后英国学者格拉汉姆M·S·戴恩(Dann G. M. S.)于1977年较为系统地提出了关于旅游活动的“推–拉”动机模型,他认为“推–拉”理论能有效解释旅游者流动机制,从而将该理论引入旅游研究领域 [12] 。至1979年,学者Crompton将游客出游动力总结为两大因素,即推动和拉动因素,随后推拉理论开始被广泛应用到旅游研究领域 [13] 。

在旅游研究领域,Dann (1977)提出的“推–拉”模型理论是研究游客动机和出游行为关系,该理论将影响游客出游行为的因素分为“推”和“拉”两种因素,并进一步解释推力和拉力的概念,确立了“推–拉”模型理论在旅游研究中的重要地位 [9] [14] 。其中,在研究游客行为、游客动机、旅游地吸引力、旅游目的地形象等方面推拉理论得到了广泛运用。之后其他学者在应用时又不断丰富和发展了“推–拉”模型理论的内涵,如美国学者Muzaffe Uysal等对“推力”因素和“拉力”因素赋予了明确的含义,即“推力”因素是指旅游者个体内在的旅游需求,主要与旅游者的需求动机及旅游者自身因素相关,如旅游者出游是为了逃离日常生活、休息放松、健康、社会交际等;“拉力”因素是指某一特定旅游目的地和有形的吸引物对旅游者的吸引使其离开居住地到目的地旅游的作用力,主要与吸引物和目的地自身属性相关,如旅游目的地的资源、环境、特色等等 [15] 。总的来说,相关研究已显示出以“推–拉”模型理论所具有的旅游运用价值,但鲜见将该理论运用于避寒旅游驱动力研究中。因此,本论文尝试将“推–拉”模型理论应用于中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力的影响因子研究,既有其必要性,又有可行性。

4. 中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力影响因子统计

老年人群作为避寒旅游活动的主力军,为了解老年人口避寒旅游消费需求,以中国知识资源总库CNKI收录的文献为对象,以“避寒旅游”为篇名,剔除不相关论文,共检索出15篇论文 [2] [3] [16] - [28],然后采用手动统计方法对论文进行梳理、分析与总结归纳,得出以下中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力的影响因子,见表2。

Table 2. Statistics on the influencing factors of driving forces in the winter resort tourism of consumption demand for the elderly in China

表2. 中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力影响因子统计

通过文献分析法得知,国内学者对避寒旅游的研究多以分析避寒旅游目的地的气候舒适度、评价避寒旅游资源、研究避寒旅游的最佳时间及避寒旅游地的发展潜力等,甚少与微观层次避寒旅游者的需求相关联,对老年人群避寒旅游消费需求驱动力研究更是罕见。老年人群作为避寒旅游活动的主力军,如何改善老年人避寒旅游条件与旅游环境、提高避寒旅游的幸福指数以及更好的促进避寒旅游地可持续发展等问题成为旅游开发经营者、政府部门和学术界普遍关注的问题。

5. 中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型构建

5.1. 基于“推–拉”模型理论的中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型构建

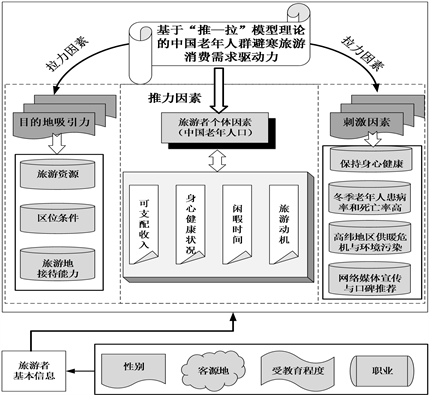

国内外学者的大量研究表明,“推–拉”模型理论在旅游研究领域有着重要的地位。因此,本文在“推–拉”模型理论的基础上,结合避寒旅游的自身特点,尝试构建中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型,深入探讨中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力的影响因子。本文将影响中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力分为推力因素和拉力因素,拉力因素又分为避寒旅游消费需求的目的地吸引力和刺激因素。因此,目的地吸引力、刺激因素和旅游者个体因素三者共同构成了中国老年人群避寒旅游活动的推拉力,从而影响老年人群对避寒旅游活动的选择,最终提出本研究基于“推–拉”模型理论的中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型,如图2所示。

Figure 2. Driving force theory model in the winter resort tourism of consumption demand for the elderly in China: Based on the “Push-Pull” model theory

图2. 基于“推–拉”模型理论的中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型

本研究所提出的理论模型中,每个驱动力因素由许多驱动力因子组成,现对各驱动力因素界定如下:

1) 旅游资源——主要是指避寒旅游地所具有的温暖适宜的气候、优美的自然景观、清新空气、良好的生态环境、绿色健康饮食、旅游地文化与人文景观;

2) 区位条件——主要是指避寒旅游地的交通条件(包括外部交通和内部交通)和优越的自然地理位置;

3) 旅游地接待能力——主要是指避寒旅游地所具备的休闲娱乐设施、城市基础设施和生活便捷度;

4) 保持身心健康——主要是指老年人日渐重视自身的身心健康水平,追求健康,追求长寿成为老年人的重要目标;

5) 冬季老年人住院率和死亡率高——由于冬季极端天气灾难频发,导致老年人容易患呼吸道、心血管等疾病,入院率与死亡率倍增,严重影响了老年人的身心健康;

6) 高纬地区供暖危机与环境污染——主要是指在寒冷的冬季大面积采暖所造成的供暖危机以及供暖所导致的环境污染;

7) 网络媒体宣传因素与口碑推荐——主要是指电视/广播/户外广告/互联网等对避寒旅游的宣传、景区/旅游社等的营销手段与亲属、朋友的口碑推荐;

8) 旅游者的个体因素——主要是指旅游者的可支配收入、身心健康现状、闲暇时间和旅游动机。

此外,考虑到旅游者的性别、客源地、受教育程度、职业差异等影响因子可能会影响老年人群避寒旅游消费需求驱动力,因而本研究在理论模型图中添加性别、客源地、受教育程度、职业四个驱动力因子。

5.2. 基于“推–拉”模型理论的中国老年人群避寒旅游消费需求的驱动力因子具体分析

在“推–拉”模型理论的基础上,笔者尝试构建了中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型,对避寒旅游消费需求的推拉力因素、驱动力因素和驱动力因子出现的频率及所占百分比进行统计,从而确定各驱动力因素和驱动力因子的权重,并进行分析研究。

依据中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型,统计出表3中的驱动力因子在文献中共出现114次,推力因素有23次,所占比重为20.1%;拉力因素有91次,所占比重为79.9%。拉力因素中的目的地吸引力有76次,所占比重最大,达66.7%;旅游者个体因素有23次,比重位居第二,达20.1%;刺激因素有15次,所占比重为13.2%。统计结果如表3所示。

Table 3. The proportion of each driving force factor based on the “Push-Pull” model theory

表3. 基于“推–拉”模型理论的各驱动力因子占比

1) 按驱动力因素划分:本研究构建的模型包括8类驱动力因素划分为三个等级,即一般驱动力因素、关键驱动力因素、核心驱动力因素。一般驱动力因素是指该因素对避寒旅游消费需求影响相对较小的因素;关键驱动力因素是指该因素对避寒旅游消费需求影响较大的因素;核心驱动力因素指该因素对避寒旅游消费需求影响非常显著的因素。而8类驱动力因素中每类驱动力因素占比都没超过50%,且各类驱动力因素之间占比相差较大,故将占比划分为三个等级,即较高的两大驱动力因素划分为一个等级,占比较低的划分为一个等级,处于中间占比的划分为一个等级。因此,将占比为0%~5%划到一般驱动力因素,5%~15%为关键驱动力因素,>15%为核心驱动力因素。研究结果表明:

① 旅游资源和旅游者个体因素是中国老年人群避寒旅游消费需求的核心驱动力因素,其中,旅游资源所占比重最大,高达46.5%;② 区位条件和旅游地接待能力是中国老年人群避寒旅游消费需求的关键驱动力因素,且区位条件占比高于旅游地接待能力;③ 保持身心健康、冬季高患病率和死亡率、网络媒体宣传与口碑推荐、高纬地区供暖危机与环境污染是中国老年人群避寒旅游消费需求的一般驱动力因素。

2) 按驱动力因子划分:本研究欲将构成该模型的18个驱动力因子划分为三个等级,即一般驱动力因子、关键驱动力因子、核心驱动力因子。一般驱动力因子是指该因子对避寒旅游消费需求影响相对较小的因子;关键驱动力因子是指该因子对避寒旅游消费需求影响较大的因子;核心驱动力因子指该因子对避寒旅游消费需求影响非常显著的因子。由于每个驱动力因子占比都没超过15%,且各驱动力因子之间占比相差较小,故将占比划分为三个等级,即每个等级之间应间隔5个百分点。因此,将占比为0%~5%划到一般驱动力因子,5%~10%为关键驱动力因子,>10%为核心驱动力因子。研究结果表明:

① 气候舒适度和自然景观资源两大因子是中国老年人群避寒旅游消费需求的核心驱动力因子。在所有驱动力因子中,气候舒适度占比最高,达13.2%,说明旅游者最看重避寒旅游地的气候条件即宜人的天然气候环境,它利用冬季天然的气候条件和自然环境,就能满足旅游者的需求,不需要通过供暖和空调等来调节人体所需要的适宜温度,从而满足老年人群的避寒保健需求;自然景观资源占比位居第二,达11.4%,表明不仅要有适宜的气候,还需要优美的自然景观,二者结合才能使避寒旅游者疗养身心。

② 可支配收入、旅游地文化、交通条件、空气质量、基础设施、旅游动机、生态环境、自然地理位置八大因子是中国老年人群避寒旅游消费需求的关键驱动力因子。首先,可支配收入与旅游地文化占比均为7.9%,说明旅游者的经济状况是进行旅游活动的重要保障,且旅游者对旅游地浓厚的民俗文化、风土人情非常感兴趣;其次,交通条件比例为7.0%,交通是人们出行的必要条件,避寒旅游地交通是否便利、发达决定着旅游者旅游的舒适度和乐趣,也决定着能否吸引和接待更多的游客;再次,空气质量、基础设施、旅游动机比重均为6.1%,说明在冬季极端天气频发的背景下,旅游者对避寒旅游的消费需求日益剧增,且对避寒旅游地的空气清洁度和基础设施要求较高;最后,生态环境、自然地理位置占比均为5.3%,说明良好的生态环境与优越的自然地理位置对旅游者进行避寒旅游活动有着极大的推动作用。

③ 高患病率和死亡率、高纬地区供暖危机与环境污染、闲暇时间、网络媒体宣传与亲朋好友推荐、身心健康现状、绿色健康饮食、保持身心健康、生活便捷度八大因子是中国老年人群避寒旅游消费需求的一般驱动力因子。正是由于冬季需要大面积供暖,导致环境污染严重,而严寒的气候条件又大大增加了老年人患病率和死亡率,老年人为了保持身心健康,减少疾病带来的病痛,使其进行避寒旅游活动,从而有效降低冬季季节病的发病率。同时,旅游者充足的闲暇时间、网络媒体宣传与亲朋好友推荐、旅游地的绿色健康饮食和生活便捷度对中国老年人群避寒旅游消费需求也有一定的驱动作用。

6. 结论与讨论

6.1. 结论

1) 在影响中国老年人群避寒旅游消费需求的驱动力因素中,旅游资源和旅游者个体因素是中国老年人群避寒旅游消费需求的核心驱动力因素,且旅游资源对老年人群避寒旅游消费需求影响更为显著;区位条件和旅游地接待能力是关键驱动力因素,且区位条件占比高于旅游地接待能力,这两大驱动力因素对旅游者的影响较大;保持身心健康、冬季高患病率和死亡率、网络媒体宣传与口碑推荐、高纬地区供暖危机与环境污染是一般驱动力因素,对旅游者影响相对较小。

2) 在影响中国老年人群避寒旅游消费需求的驱动力因子中,气候舒适度和自然景观资源两大因子是中国老年人群避寒旅游消费需求的核心驱动力因子;可支配收入、旅游地文化、交通条件、空气质量、基础设施、旅游动机、生态环境、自然地理位置八大因子是关键驱动力因子;高患病率和死亡率、高纬地区供暖危机与环境污染、闲暇时间、网络媒体宣传与亲朋好友推荐、身心健康现状、绿色健康饮食、保持身心健康、生活便捷度八大因子是一般驱动力因子。目前,国内学者甚少把性别、客源地、受教育程度、职业等因子考虑进去,系统探讨这四个驱动力因子对老年人群避寒旅游消费需求的影响。

6.2. 讨论

1) 避寒旅游是一种生态旅游,它有利于旅游活动的主体——人的身心健康,郭来喜(2017)首次倡导增加“科教、康体、环境”新旅游三要素,把健康提到议事日程上,由此构成“食、住、行、游、购、娱、教、体、环”旅游九大要素 [29] 。当代老年人,冬季较少接受太阳光的照射,多有骨质疏松和抑郁症等多种疾病,导致其身体和心理存在多种健康隐患。而避寒旅游拥有的特殊气候环境,气候温暖适宜、阳光充足,当老年人沐浴冬季柔和的阳光,不仅能防止佝偻、骨质疏松等疾病,增强人体新陈代谢和抗病能力,还会使他们心情愉悦,心态良好,从而达到老年人追求身心健康、延年益寿的重要目标。

2) 然而,当旅游者大量涌入避寒旅游地时,也产生了其他旅游地在旅游旺季存在的问题,如产生大量的废弃物、汽车尾气,严重污染旅游地环境,威胁旅游地避寒旅游资源和生态环境,影响避寒旅游地的生命周期。同时,交通拥堵、缺乏宣传、基础设施配置不合理等问题也同样突出。因此,老年人群作为避寒旅游活动的主力军,为了满足他们避寒保健需求,躲过冬季的恶劣气候,必须保护避寒旅游资源与优化生态环境,改善旅游地交通条件,加强避寒旅游地的服务和基础设施建设,加大避寒旅游宣传力度,从而改善老年人避寒旅游条件与旅游环境步伐。

3) 笔者在大量阅读有关避寒旅游、“推–拉”理论、旅游驱动力等文献的基础上,通过梳理、分类、归纳与详细研究文献资料,尝试构建了中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型,从理论视角探讨了中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力因子的不同影响程度。在此构建的理论模型基础上,将在接下来的研究中进行实地调研获取相应数据来验证中国老年人群避寒旅游消费需求驱动力理论模型,通过实证理论模型,识别与鉴定影响因子是否有偏差,再进一步进行分析与调整,筛选出最显著影响中国老年人群避寒旅游消费需求的驱动力因子,从而提出具有科学性与针对性的建议与对策,促进我国避寒旅游目的地的可持续发展。

基金项目

国家自然科学基金“老年人群消费需求驱动下冬季避寒旅游地生态适宜度研究”(41561031)。

NOTES

*通讯作者。