1. 引言

由于生活水平的提高,营养状况得到较大改善,从20世纪80年代开始,我国儿童青少年超重肥胖检出率呈暴发式增长(薛红妹,刘言,段若男,周雪,&成果,2014)。至2005年北京等大城市已经全面进入肥胖流行期(马军&吴双胜,2009),超重肥胖的个体通常被人们认为是懒惰的、不善社交的、不开心的、丑陋的和蠢笨的(Puhl & Latner, 2007)。在学校环境当中,肥胖学生会受到同伴、老师和学校管理者的特殊化对待(Schwartz, Chambliss, Brownell, Blair, & Billington, 2003)。更糟糕的是,肥胖群体自身内化了他人施加的污名,会产生抑郁、低自尊、身体意象苦恼等心理症状,甚至会导致肥胖个体采取消极的应对方式,表现为更加不健康的饮食习惯并拒绝参加锻炼活动(Puhl, Moss-Racusin, Schwartz, & Brownell,2008),如此的消极态度会导致一种关于污名的恶性循环(见图1) (Tomiyama, 2014)。

Figure 1. The vicious cycle of weight stigma

图1. 体重污名的恶性循环

学术界对于肥胖儿童的关注越来越多,主要集中在对饮食习惯、营养、运动方面研究(王昕晔,2014;向芳,邵万宽,&吴跃,2014;徐小燕&赵力燕,2014)。近年来,研究者们开始关注人们对于肥胖者污名,即对肥胖者的偏见和歧视,并尝试对其进行干预。肥胖偏见是指人们对肥胖群体持有消极的情感反应或者态度(王晓刚,2013),表现为对肥胖群体持有恐惧、抵触的态度。偏见往往会进一步导致歧视的行为反应(李强&高文珺,2009),例如对肥胖群体的抵触,不愿意和他们接触等。因此,一些研究者开始关注如何影响人们对肥胖群体的态度,以便为他们创造一个良好的生存环境。

群际接触(Intergroup Contact Theory)理论是社会心理学研究的重要内容之一,群际接触理论包括间接接触、想象接触和直接接触三种。一直以来,研究者认为积极的群际接触是减少对外群体偏见的最有效策略之一(李森森,龙长权,陈庆飞,&李红,2010;刘毅,2007;Pettigrew & Tropp, 2006),还将群际接触作为一种减少对外群体的偏见的干预措施(Brown & Hewstone, 2005)。Turner和West (2011)基于心理想象和群际接触的研究,发现肥胖想象接触会对群际态度产生积极影响。研究者让大学生被试想象与陌生人接触,其中一半的被试想象与肥胖的陌生人接触,另一半则想象仅仅是与陌生人接触。结果表明,想象与肥胖个体进行积极接触的被试会更愿意与肥胖个体在后续的讨任务中坐得更近(Turner & West, 2011)。国内新近一篇研究肥胖女性内隐偏见的研究表明,想象性群际接触可以显著减少个体对肥胖女性的内隐偏见(解诗薇,2018)。这表明,想象接触作为群体态度的干预方法,在对肥胖人群的态度干预中有良好的效果。

当前关于肥胖的研究大多关注大学生或成人(Turner & West, 2011),特别是对女性肥胖者的态度研究较多(解诗薇,2018),很少关注儿童青少年群体。然而儿童青少年将面临青春期,随着身体第二性征的出现,他们非常关注自己体型的变化,也会对同伴的评价非常敏感,他们对肥胖的态度可能会比较严苛,如果不加以引导,或许会导致自我同一性的混乱(Turner & West, 2011)。因此,本研究旨在对小学高年级儿童进行研究,探讨他们对肥胖儿童的态度和行为倾向,试图采用积极想象接触的方法进行试验干预。

研究假设:相对于想象与非肥胖儿童进行积极接触的被试,想象与肥胖儿童进行积极接触的被试,对肥胖儿童的态度和共享行为更积极,会更愿意与肥胖儿童在后续的讨任务中坐得更近。

2. 研究方法

2.1. 被试

本研究抽取北京一所小学四至六年级的小学生,前测后测分别有122和102名被试参加。本次实验中的问卷回收率100%,问卷的完成率低于75%或连续5题未答均视为无效问卷,排除测量中无效的被试,最终的有效问卷83人的数据作为实验分析数据。

2.2. 测量工具

2.2.1. 儿童体重歧视评估量表

使用Latner等人(2007)修订的儿童体重歧视评估量表。该量表由两套图片题组成,每套含有六张10~11岁儿童的图片,男孩和女孩各一套,每张图片高60 mm,六张图片包括了一个非肥胖儿童、一个非残缺儿童、一个非残缺的肥胖儿童、一个拄着拐杖的儿童、一个坐着轮椅的儿童、一个没有左手的儿童和一个脸上有疤痕的儿童(脸部的左侧有一个大大的疤痕)。两套依次呈现给被试,要求被试先写出他们最喜欢的儿童的图片编号,然后再写出第二喜欢的儿童的图片编号,以此类推,直到对六张图片全部被写完完成。每位被试都会对两套题目进行作答。该量表常被用来测量肥胖儿童的污名。儿童选择非残缺儿童的喜欢程度作为儿童体重歧视评估量表的得分,每个被试得到两个得分:男孩得分和女孩得分。

2.2.2. 共享活动问卷

使用Morgan等人(Morgan, Bieberich, Walker, & Schwerdtfeger, 1998; Jonathan, 2008)编制的共享活动问卷,包含社会性、学术性、娱乐性三个维度共24题。由调查对象选择对该问题认同的程度(从“愿意”、“介于愿意与不愿意之间”、“不愿意”3个程度中选取一项)。对每个问题的3个认可程度依次赋值3,2,1,即可得到各维度的分数及在共享行为上的总分。共享活动问卷的内部一致效度为0.871;学术性、社会性和娱乐性共享活动三个维度的内部一致效度分别为0.743、0.683和0.658。

2.2.3. 行为测量量表

使用Turner和West (2011)提出的在接受肥胖想象接触和非肥胖想象接触对于肥胖儿童控制自己行为的表达。被试要求想象与一个肥胖儿童交流问题的场景,肥胖小学生的座位已经固定,被试需要根据第一反应选择座位,根据他们的座位距离从最远到最近依次进行编码4,3,2,1,即可得到被试对于肥胖小学生的内隐态度而导致行为表达的区别。

2.3. 实验设计

采用2 (实验分组:肥胖想象接触、非肥胖想象接触) × 2 (前后测:前测、后测)混合实验设计。其中实验条件分组为被试间变量,儿童体重歧视评估量表和共享活动问卷的得分为被试内变量。

2.4. 实验程序

所有被试均进行前测,完成儿童体重歧视评估量表和共享活动问卷。间隔一个月后,进行肥胖想象接触的实验。所有参加前测的被试被随机分为两组,一组进行肥胖想象接触干预,另一组进行非肥胖想象接触干预,实验结束之后让被试完成行为测量量表,即选择与胖胖的同龄人讨论问题,要求选择座位。最后,被试完成与前测一样的儿童体重歧视评估量表和共享活动问卷。

不同实验条件是通过实验指导语进行操作的,指导语如下:

1) 肥胖想象接触指导语:“你好!请坐。现在请你调整一下自己的坐姿,让自己处在一个舒服的状态,闭上双眼来听我说。想象自己躺在一片绿草地上,软软的,绵绵的,阵阵清香扑面而来。这个时候有一个陌生的、胖胖的同龄人向你走了过来,他(她)来邀请你跟他(她)一起玩,你看他(她)的样子也不忍心拒绝,所以你走过去和他(她)一起玩耍,在相处的过程当中,你发现他(她)很友善,是个有趣的人,那么现在想象一下,你和他(她)做了什么游戏?在游戏的过程中,你们谈论了什么有趣的话题?想好之后,睁开眼睛,把它写下来”。

2) 非肥胖想象接触指导语:“你好!请坐。现在请你调整一下自己的坐姿,让自己处在一个舒服的状态,闭上双眼来听我说。想象自己躺在一片绿草地上,软软的,绵绵的,阵阵清香扑面而来。这个时候有一个陌生的同龄人向你走了过来,他(她)来邀请你跟他(她)一起玩,你看他(她)的样子也不忍心拒绝,所以你走过去和他(她)一起玩耍,在相处的过程当中,你发现他(她)很友善,是个有趣的人。那么现在想象一下,你和他(她)做了什么游戏?在游戏的过程中,你们谈论了什么有趣的话题?想好之后,睁开眼睛,把它写下来”。

被试在想象接触后的实验后写下的内容进行分析,对不符合要求的被试数据作为无效数据。

2.5. 数据分析

采用spss 19.0进行分析。

3. 结果

3.1. 描述统计

从描述统计来看(见表1),在前测得分中,小学生对女性肥胖儿童的体重歧视的喜欢程度低于男性肥胖儿童(得分越高,越不喜欢)。

Table 1. The descriptive statistics of the child weight discrimination scale

表1. 儿童体重歧视量表的描述统计

从描述统计来看(表2),在前测得分中,肥胖想象接触组的小学生对肥胖儿童的共享活动得分均略高于非肥胖想象接触组(得分越高,越愿意与肥胖儿童共享活动)。

Table 2. The descriptive statistics of the sharing activity scale

表2. 共享活动问卷的描述统计

3.2. 儿童体重歧视量表得分的方差分析

3.2.1. 想象接触实验分组在儿童体重歧视:女孩得分上的差异性检验

以想象接触实验分组为被试间变量,以儿童体重歧视:女孩前后测为被试内变量,进行两因素重复度量方差分析,结果显示前后测主效应显著,想象接触实验条件效果不显著,二者的交互作用显著(结果见表3)。

Table 3. The difference in child weight discrimination scale: girls’ scores in the imagined contact groups

表3. 想象接触实验分组在儿童体重歧视:女孩得分上的差异性检验

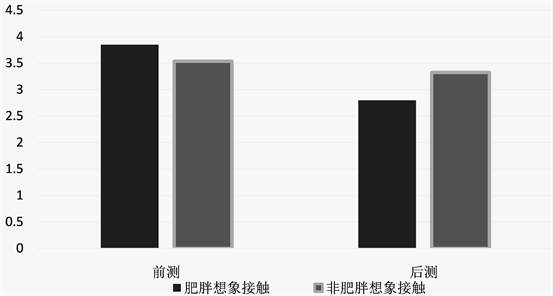

对交互作用进行简单效应分析后发现,两组被试在儿童体重歧视:女孩前测得分上差异不显著,而进行想象接触之后两组被试在儿童体重歧视:女孩的后测得分上差异显著,肥胖想象接触组显著低于非肥胖想象接触组(见图2),说明想象接触可以有效改变被试对肥胖女孩的歧视态度,增加对肥胖女孩的喜爱程度。

Figure 2. The different average scores on the child weight discrimination scale: girls between none-imagined contact group and imagined contact group

图2. 想象接触实验分组与儿童体重歧视:女孩前后测的均值差异

3.2.2. 想象接触实验分组在儿童体重歧视:男孩得分上的差异性检验

以想象接触实验分组为被试间变量,以儿童体重歧视:男孩前后测为被试内变量,进行两因素重复度量方差分析,结果显示前后测主效应不显著,想象接触实验条件主效应不显著,二者不存在交互作用(结果见表4)。

Table 4. The difference in child weight discrimination scale: boys’ scores in the imagined contact groups

表4. 想象接触实验分组在儿童体重歧视:男孩得分上的差异性检验

3.3. 想象接触实验分组在共享活动得分上的差异性检验

以想象接触实验分组为被试间变量,依次以共享活动、学术性共享活动、社会性共享活动、娱乐性共享活动前后测为被试内变量,进行四次两因素重复度量方差分析,结果显示共享活动得分的前后测的主效应均显著,想象接触实验条件主效应均不显著,想象接触实验条件与分享总得分、社会性活动得分、学术性得分、娱乐性得分均不存在交互作用(结果见表5)。

Table 5. The difference in the sharing activity in the imagined contact groups

表5. 想象接触实验条件分组在共享活动得分上的差异性检验

实验操作后的共享活动得分的均显著高于前测得分。

3.4. 想象接触实验分组在行为测量得分上的差异性检验

以想象接触实验分组为被试间变量,以行为测量得分为被试内变量,进行独立样本t检验,结果显示肥胖想象接触组被试的行为测量量表得分略低于非肥胖想象接触组被试(结果见表6)。也就是说,相对于非肥胖想象接触被试,肥胖想象接触组被试在选择座位时,选择了更靠近肥胖儿童的座位。他们更愿意接近肥胖儿童,说明想象接触在一定程度上影响了被试对肥胖儿童的歧视态度。

Table 6. The difference in the behavior measurement scale in the imagined contact groups

表6. 想象接触实验分组和行为测量得分的差异

4. 分析与讨论

4.1. 积极想象接触在对肥胖儿童态度的干预效果分析

本研究的结果表明,肥胖想象接触和非肥胖想象接触两组被试在儿童体重歧视:女孩前测得分上差异不显著,而进行想象接触之后两组被试在儿童体重歧视:女孩的后测得分上差异显著,肥胖想象接触组显著低于非肥胖想象接触组,说明想象接触可以有效改变被试对肥胖女孩的歧视态度,增加对肥胖女孩的喜爱程度。但这一研究结果在对男性儿童体重歧视得分上没有差异。这表明,在对肥胖儿童的态度干预效果上,积极想象接触对女性肥胖儿童的体重歧视有较为积极的干预效果,能增加小学生对肥胖女生的喜欢程度,但对男性肥胖儿童的体重歧视的干预效果不显著。

这一结果可能与人们对女性的身材和体重有更为严谨和苛刻有关。由于在传统文化中,女性在身材和体重方面承受着比男性更大的压力,相应地,这种看法可能会渗透到小学生的日常生活中,从而使学校中的男孩和女孩对肥胖女孩的关注度会更高,人们对于小学高年级的学生的要求也较高,在本研究的前测得分中,小学生对女性肥胖儿童的体重歧视的喜欢程度低于男性肥胖儿童(得分越高,越不喜欢)。肥胖想象接触可以降低他们对于这种认识偏差的改变,相反对于男孩的体型并没有过分地被关注,所以肥胖想象接触对于改变对肥胖男孩的态度并未有显著影响。Hunger和Tomiyama (2014)的一项纵向研究发现,10岁的女孩比19岁的女孩被标签为“太胖了”的概率高出1.66倍,这说明处于小学时期的肥胖儿童更容易被贴上“太胖了”的标签,尤其是女孩,同样说明大众群体对小学肥胖女孩的关注更高,更在乎她们在外形上面的表现。

为什么肥胖在不同性别中会产生不同程度的偏见呢?有研究者认为,男性并没有像女性那样坚持严格地对美丽的理想。相比女性,男性可以通过财富、地位或名声来弥补美丽的缺乏(Saguy, 2012)。在这样的社会中,这种偏见会泛华到小学生的身上,导致他们对肥胖女孩的偏见更大,对她们持有更大的负面情绪和消极态度。

4.2. 积极想象接触在对肥胖儿童行为意向上的干预效果分析

本研究测量了被试对肥胖儿童的两种行为意向,一个是通过共享活动问卷测量的,另一个是通过实验中的任务测量的,即被试要与一名肥胖儿童讨论问题,他们选择座位与肥胖儿童的距离。然而,在两种行为意向的得分上,两个实验组被试的得分均无显著差异。

在共享活动量表的得分上,这可能是因为在前测得分中,肥胖想象接触组的小学生对肥胖儿童的共享活动得分均略高于非肥胖想象接触组(得分越高,越愿意与肥胖儿童共享活动),想象接触的实验在共享活动得分的干预效果不显著。

在实验测量的行为量表得分上,尽管两个实验组的被试在座位选择的距离上没有显著差异,但相对于非肥胖想象接触被试,肥胖想象接触组被试在选择座位时,选择了更靠近肥胖儿童的座位。他们更愿意接近肥胖儿童,说明想象接触在一定程度上影响了被试对肥胖儿童的行为意向,只是没有达到统计上的显著差异。这可能是因为指导语所说的想象要与肥胖儿童进行问题的讨论,这可能使得不管是肥胖想象接触组和非肥胖想象接触组在选择座位的时候为了讨论方便都选择了一个离肥胖儿童较近的地方。

本研究着重探究积极想象接触在小学生对肥胖儿童歧视的外显态度上,没有关注在其内隐态度上的差异。实验发现在外显活动中没有显著性差异,可能是因为被试在进行外显态度测量时有意识地进行了态度隐藏。国内新近一篇研究肥胖女性内隐偏见的研究表明,积极的想象接触能够减少内隐偏见(解诗薇,2018)。所以在共享活动量表和行为测量量表的结果上没有表现出显著性差异。

5. 结论

积极想象接触干预实验能有效降低外群体对于女性肥胖儿童的体重歧视,但对女性肥胖儿童的干预作用效果不显著。积极想象接触干预策略在共享活动和行为测量得分上影响不显著。

基金项目

本项目获得北京市哲学社会科学规划项目(13SHC035)、北京联合大学2017年面向特色学科科研项目(KYDE40201705)和北京联合大学2017年启明星项目的支持。

NOTES

*通讯作者。