1. 引言

重庆是我国受暴雨影响较为严重的地区之一,而渝东北区域因其独特的山区地形,暴雨灾害尤其严重。暴雨灾害常常造成严重的经济损失,并危害人民的生命安全、严重影响工农业生产。了解渝东北地区暴雨的发生时间和强降雨时间段有利于人民群众趋利避害,减少暴雨带来的生命财产损失。

2. 资料与研究方法

2.1. 资料介绍

本文选用了1960~2015年渝东北区域内9个国家气象观测站的降雨资料,包括暴雨资料和暴雨日逐小时降雨资料。

2.2. 研究方法

主要运用了统计学方法和反距离插值法 [1] 。

1) 统计1960~2015年渝东北暴雨总暴雨次数、日数得到渝东北总的区域分布特征。

2) 统计年代际各站暴雨总次数,得到暴雨次数的年代际分布特征。

3) 统计2000年前后各站暴雨总次数,得到2000年前后暴雨发生次数的空间分布特征。

4) 统计各月各站暴雨总频数,得到暴雨频数月分布特征;月、旬统计方式与年际统计方式一致。

3. 渝东北暴雨空间分布特征

3.1. 暴雨平均次数空间分布

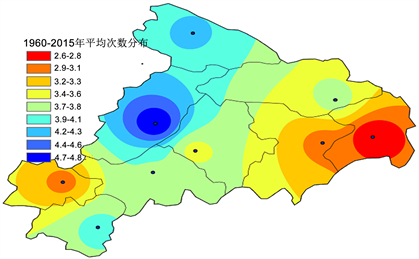

统计渝东北1960~2015年间各站暴雨出现平均次数 [2] (图1)可以得出,渝东北暴雨分布呈现“北多南少,西多东少”的特征。从图中,可以明显看出开州是整个渝东北暴雨中心,平均为4.8次,比全区平均次数3.6次多出1.2次,巫山最少,仅2.6次,比全区平均次数少1次,最多与最少相差2.2次,相差十分明显。整体来说,开州和城口的暴雨次数居多,从奉节到巫溪增加,巫山再减少,从西往东整体呈现出减少的趋势。

3.2. 暴雨平均雨量和最大雨量分布

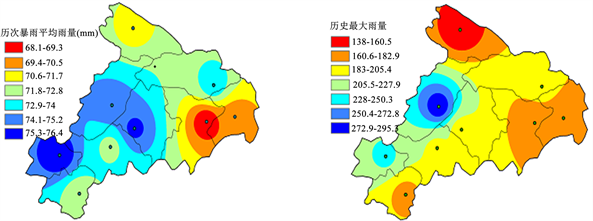

从渝东北暴雨的平均雨量和最大雨量上 [3] 可以看出(图2):1960~2015年渝东北暴雨发生后的平均强度中心在梁平、开州和云阳这一线弯曲的带上,以奉节的暴雨平均强度最弱。整体看来,暴雨强度较大的在渝东北偏西区域,在偏东区域巫溪较大。历史最大雨量分布来看,以开州最强,西边的梁平次之,从西北向东南减少,但是最北边是一个最弱中心;最大值在开州295.3 mm,比平均最大量194.5 mm多出100.8 mm;最小值为城口138 mm,比平均值少54.5 mm。综合来看,无论是平均雨量还是最大雨量,开州都处于渝东北暴雨强度的中心区域。

Figure 1. Spatial distribution map of annual average frequency of heavy rain in northeast Chongqing from 1960 to 2015

图1. 渝东北1960~2015年暴雨年平均次数空间分布图

Figure 2. Distribution of mean and maximum rainfall of heavy rain in northeast Chongqing from 1960 to 2015

图2. 渝东北1960~2015年暴雨平均雨量和最大雨量分布

3.3. 暴雨年代次数空间演变特征

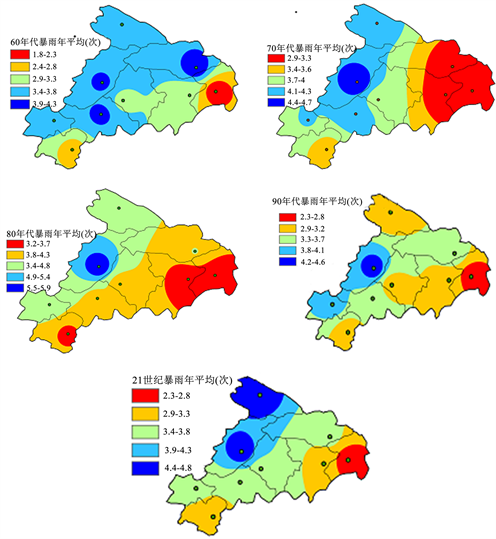

从渝东北暴雨年代内年平均暴雨发生次数 [4] 区域分布图(图3)可以看出,无论是上个世纪还是本世纪,渝东北都是暴雨易发区域,基本上每年都有暴雨发生,不过60年代相对来说较少一些,最少为巫山县,暴雨在年代内平均每年只有1.8次,开州一直都是暴雨相对高发区,巫山一直是暴雨相对少的区域。

从60年代的平均次数分布来看,高发区域有3个中心,分别是开州、巫溪、万州区域,巫溪为最高平均每年4.3次,整个区域暴雨平均次数为3.3次,多出了1次,1个年代内相比多出了10次暴雨;巫山最少,只有1.8次,东西差距显著,达到了2.5次,整个60年代差距达到了25天。

从70年代的分布来看,70年代的暴雨相对高发区还是开州,为4.7次,而且相对于60年代,暴雨次数全区域都明显增多,整个区域年平均次数3.7次,比60年代多了4次。暴雨中心与最低的区域次数差距也缩小了,为1.8次。

从80年代来看,暴雨相对高发区域仍然为开州,相对较少区域为忠县、巫山、奉节,整个区域年平均次数为4.1次,最高次数为5.9次,较80年代多了1.2次,最低的区域也多了0.3次。

90年代,暴雨中心还是为开州,但是较80年代减少了1.3次,最低的巫山较80年代少了0.9次;区域平均为3.2次,较80年代减少了0.9次。

进入21世纪后,暴雨相对较多的区域为城口、开州区域,为4.8次,最低区域巫山相对于90年代持平,区域平均为3.5次,较90年代有所增加。

综合看来,渝东北在各个年代基本都呈“西北多,东南少”的特征。中部云阳和偏西偏北的城口、开州在60~80年代处于暴雨次数增加的阶段,90年代处于减少的阶段,在21世纪处于回升的阶段;巫山、奉节、忠县在60、70年代无变化,80年代增多,90年代和21世纪持平;巫溪60年代至70年代减少,80年代增加,90年代至21世纪都在减少;万州的峰值处于80年代,梁平的峰值在80年代。

Figure 3. Regional distribution map of annual mean heavy rain frequency in northeast Chongqing from 1960 to 2015

图3. 渝东北1960~2015年年代年平均暴雨次数区域分布图

3.4. 暴雨次数空间分布世纪前后对比

近年来,很多研究表明全球变暖和气候变化导致极端天气事件频出,而气候变暖是从2000年后趋于明显,气候异常致使极端天气频频出现 [5] ,故将1960~2000年的暴雨次数与2000年后的暴雨次数进行对比,分析研究21世纪前后暴雨次数分布变化。

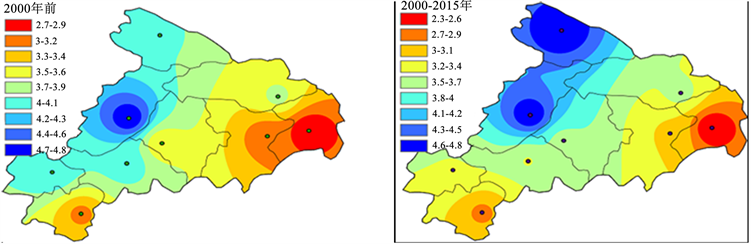

从1960~2000年渝东北暴雨次数年平均分布图(图4)上可以看出,暴雨次数分布呈“西北多,东南少”的特征,暴雨的中心为开州,为4.8次。暴雨次数最少的为巫山,2.7次,东西差2.1次。从2000~2015年暴雨次数分布来看,呈“西北多,东南少”的特征,暴雨中心范围变大,南北分布表现更加明显,次数和2000年以前同为4.8次,最少的仍为巫山,2.3次,东西相差2.5次。

对比21世纪前后暴雨次数分布(图4),暴雨次数分布特征基本一致,“呈西北,东南少”的趋势,21世纪的暴雨中心范围更大,“南少北多”的分布特征更为明显,区域暴雨次数差距更大;东部的巫溪、巫山和西南的万州、梁平、忠县在世纪后变弱,减少最多的梁平年平均次数减少0.7次/年;北部的城口至南部的云阳、奉节一带在世纪后增强,最多的城口年平均次数增加0.9次/年;西北部开州世纪前后无变化。

Figure 4. Regional distribution in the 21st century compared with before 2000

图4. 21世纪较2000年前区域分布

3.5. 暴雨月次数空间分布

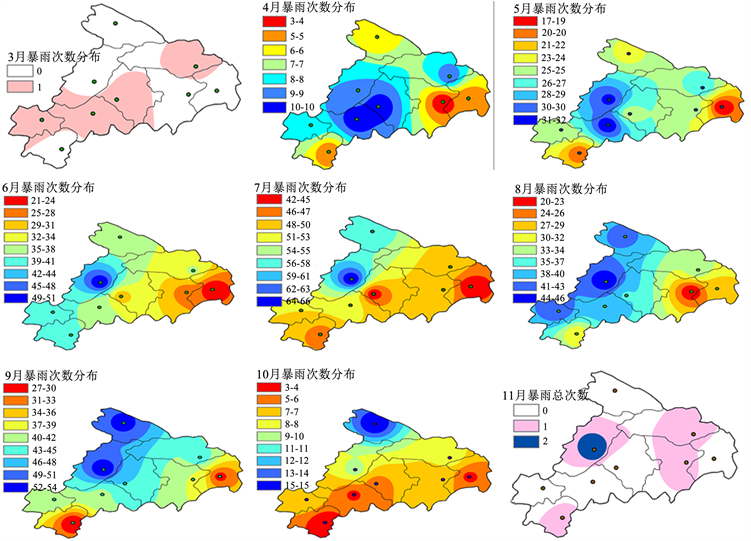

图5为渝东北1960~2015年暴雨总次数空间逐月分布图,从图上可以看出,渝东北3月暴雨分布在西南的梁平、万州、云阳一线和偏东的巫山区域,而且66年以来累计出现均为1次,发生概率为2%,也就是说3月暴雨在渝东北属于小概率事件,统计发现,3月的暴雨基本与风雹天气一起出现。

从4月暴雨总次数分布来看,整个渝东北片区的暴雨相对于3月有所增加,最多的出现在渝东北中部区域的万州、云阳区域内,开州、巫溪次之,奉节最少,最多次数为10次,最大发生概率仅为15.1%,也就是说4月对于渝东北各区域发生暴雨的可能性也很小,最大值与最小值相差7次。

从5月暴雨总次数分布可以看出,暴雨最大次数区域为开州、万州,32次,发生概率为48.4%;最小的区域为巫山,仅17次,最大区域较最小区域多15次。

从6月暴雨总次数分布可以看出,暴雨次数最多区域为开州,51次,发生概率为81.8%,基本上每年都有发生;忠县、梁平次之,最少的为巫山,21次,也就是说6月渝东北偏西较偏东地区暴雨更多,最多与最少相差30次。

从7月暴雨总次数分布可以看出,暴雨次数最多区域为开州,为66次,发生概率为100%,城口相对较多,巫山、云阳最少,仅有42次,整体看来,7月的暴雨分布西北较东南偏多,最多与最少相差24次。

从8月暴雨总次数分布可以看出,暴雨次数最多的区域为开州,46次,69.6%,相对较多的梁平、城口,奉节最少,20次,分布大体上还是西北多东南少的趋势,最多与最少相差26次。

从9月暴雨总次数分布可以看出,暴雨次数最多的区域为开州、城口,为54次,发生概率为81.8%,最少的为忠县、巫山,仅27次,整体分布上看从北往南逐渐减少,最多与最少相差27次。

从10月暴雨总次数分布可以看出,暴雨次数最多的为城口,15次,发生概率为22.7%,最少的为忠县、万州、巫山,3次,整体分布来看,从北往南逐渐减少,最多与最少相差12次。

从11月暴雨总次数分布可以看出,暴雨次数最多的为开州,2次,发生概率3%;城口、云阳、巫山、万州、梁平没有发生过暴雨;整体来看11月暴雨分布在渝东北偏西、西南、和偏东的中部区域。

Figure 5. Monthly distribution of total heavy rain frequencies in northeast Chongqing from 1961 to 2015

图5. 1961~2015年渝东北暴雨总次数月分布(次)

综合暴雨月总次数分布,渝东北3~11月暴雨发生相对较大的区域基本都在偏西区域,偏东区域除了3月均比偏西区域少,总体呈“北多南少、西多东少”分布;暴雨中心随着季节整体从南向北移动,以开州的区域在4~11月内(10月除外)均为暴雨中心;巫溪在3~11月均有暴雨产生,3月和11月的暴雨基本和风雹天气相关;逐月暴雨最大区域发生的概率3~7月逐渐增加,在7月达到100%,8月减少,与8月中上旬为渝东北伏旱高发期对应9月增加后逐渐减少,6月和9月一样;逐月最多次数与最少次数差值在3月最小,1次,6月最多,30次,这应该与西南涡的移动路径有关。

4. 小结

1) 渝东北暴雨年平均分布呈现“北多南少,西多东少”的特征,开州地区是渝东北的暴雨中心,暴雨中心与暴雨较少的区域差距很大,达到2.2次/年。暴雨强度中心在开州、万州、云阳三县地区,最大暴雨在开州地区,历史极值295.3 mm,比最小的138 mm相差157.3 mm。

2) 渝东北在各个年代基本都处于“西北多,东南少”的特征。中部云阳和偏西偏北的城口、开州在60~80年代处于暴雨次数增加的阶段,90年代处于减少的阶段,在21世纪处于回升的阶段;巫山、奉节、忠县在60、70年代无变化,80年代增多,90年代和21世纪持平;巫溪60年代至70年代减少,80年代增加,90年代至21世纪都在减少;万州、梁平峰值在80年代。

3) 3~11月暴雨发生相对较大的区域基本都在偏西区域,偏东区域除了3月均比偏西区域少,总体呈“北多南少、西多东少”分布;暴雨中心随着季节整体从南向北移动,进入11月下旬完全消失。

基金项目

重庆市气象局青年基金项目QNJJ-201812。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。