1. 引言

随着我国基础教育改革与学生核心素养的提出,研学旅行成为人才培养模式创新的重要举措。无论是国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》 [1] 提出积极开展研学旅行,还是教育部等11部门颁布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》 [2] 将研学旅行正式纳入中小学教学计划,都体现了研学旅行发展的重要意义。

国内研学旅行的实践和研究随着国家相关政策的支持而不断深入,各地开展了研学旅行的试点和研学旅行基地建设工作,但尚处于起步阶段。研学旅行促使学生综合素质的提高,但在其具体操作上,对课程建设、师资培育、安全保障、研学服务等都提出了挑战,需要不断探索其发展路径。

本文运用知网的计量可视化分析和文献梳理法,对研学旅行的相关文献进行回顾,分析目前研学旅行的研究现状和不足,并指出值得进一步研究的问题,以推动研学旅行理论的发展和实践指导。

2. 研学旅行研究文献概况

本文以中国知网(CNKI)数据库为数据来源,对数据进行采集,以“研学旅行”为关键词进行文献检索,截至2019年7月31日,得到研学旅行相关文献共817篇,对文献发表年份、学科与发表期刊分布,以及关键词进行分析。

2.1. 文献年份分布

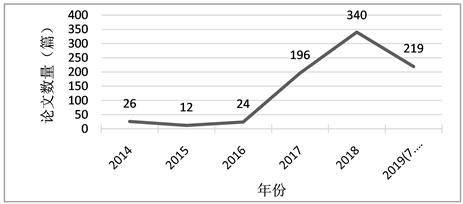

根据文献发表的时间和及论文数量,绘制折线图,如图1所示。

Figure 1. Year of published literature distribution curve

图1. 文献发表年份分布曲线

本文以研学、修学、游学为关键词分别进行了文献搜索,文献研究始于1980年,游学和修学旅游都是研学旅行广义概念内涵的由来,但自《国民旅游休闲纲要(2013~2020年)》 [3] 首次提出研学旅行的概念,文献研究则多以研学旅行为主题词。因此,本研究限定在“研学旅行”为关键词进行精确搜索,从图1可见,文献数量逐年递增,特别是在2017年,教育部将研学旅行纳入中小学教学计划,引起业界和学术界越来越多的关注。

2.2. 学科分类与发表期刊分布

根据中国知网计量的可视化统计分析,我国研学旅行文献的学科分类与前五位的发表期刊如图2和表1所示。

Table 1. Distribution of published journals

表1. 发表期刊分布

从图2可得,研学旅行的文献研究主要分布在教育学和旅游经济,而绝大部分都是教育学科的研究,占比86%,从表1的期刊分布也可以看出,在前五位的期刊中,除了旅游纵览,其他都是教育类期刊,这与研学旅行政策上的教育性原则定位是密切相关的。

2.3. 关键词分布

在关键词的统计中,我国研学旅行文献的高频率词汇主要包括地理实践力、核心素养、课程开发、素质教育、中小学等,也体现教育学对研学旅行研究的贡献。

3. 研学旅行的研究内容

国内关于研学旅行的研究主要涉及概念内涵的界定、课程设计、经营模式、研学旅行目的地与基地建设、研学主体特征五个方面。

3.1. 研学旅行的概念内涵

3.1.1. 概念演进的角度

从概念演进的角度,对研学旅行的研究,一般会追溯到古代的游学,无论是希腊三贤,还是孔子周游列国的记载,游学有着悠久的历史。世界上许多国家将游学作为在实践中获取知识的学习途径,并逐步纳入正统教育体系,其中,欧美的“大陆游学(the Grand Tour)”和日本的“修学旅行”是研学旅行的重要理论和实践来源 [4] 。在我国,研学旅行的概念最早是在《国民旅游休闲纲要(2013~2020年)》中提出的,在此之后,政策文件与文献研究基本都采用研学旅行为主题词。

3.1.2. 广义和狭义视角

在广义上,研学旅行与教育旅游的内涵较为一致,是以求知为目的的旅行活动。朱立新(2014)认为广义的研学旅行是旅游者出于文化求知的需要,暂时离开常住地,到异地开展的文化性质的旅游活动 [5] 。目前,文献研究更多基于狭义视角的探讨,认为研学旅行是以旅行为载体,以研究性学习为主要形式,强调其教育性原则。《关于推进中小学生研学旅行的意见》指出,中小学生研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动 [2] 。广义与狭义概念的差异主要体现在:1) 主体定位不同。狭义概念界定的主体是中小学生,而广义概念的研学旅行主体是满足求知需求的旅游者,不仅限于学生;2) 侧重点不同。研学旅行的两大要素是研学和旅行,广义概念侧重在旅行,在旅行过程中获取知识,而狭义概念侧重在研学,属教学活动,是根据教学目标开展的旅行体验;3) 实施方式不同。虽然都是以旅行为载体,但狭义概念的旅行是由教育机构统一组织安排的集体旅行活动,广义的旅行具有更多的自主性和选择性。

3.2. 研学旅行的课程化建设

3.2.1. 课程体系建设

课程体系设计是研学旅行的重要内容,研学旅行不同于分科的实践教学,要有系统的课程设计。《地理教学》在2019年连载四期探讨研学旅行课程标准,作为研学旅行指导性规范,促进研学旅行规范化、课程化、优质化 [6] [7] [8] [9] 。

在课程性质与定位上,研学旅行是研究性学习与旅行体验相结合的教育活动,作为综合实践活动课程,研学旅行应具有自主性、开放性、探究性和实践性特征 [10] 。在课程内容与实施上,根据学校教育教学特色、学科特点、不同年级学生的接受能力进行课程设计。朱洪秋(2017)根据研学旅行的理论基础和实践经验,提出了“三阶段四环节”的课程开发与实施模型 [11] 。刘璐和曾素林(2018)通过对国外中小学研学旅行相关文献资料的研究,将其课程实施分为自然教育、生活体验、文化考察和交换学习模式 [12] 。在课程的评价体系上,应结合研学旅行课程特点,兼顾过程性与结果性指标。

3.2.2. 研学旅行具体课程设计

郭锋涛等(2019)将研学旅行课程内容划分为地理类、自然类、历史类、科技类、人文类、体验类等六个方面,并针对不同类型的研学旅行课程提出内容标准与活动建议 [7] 。各学科开展了研学旅行的有益尝试,地理学相关的文献最多,特别是《普通高中地理课程标准(2017年版)》将地理实践力作为学科核心素养,研学旅行成为地理实践教学的有效载体。学者们聚焦基于地理核心素养培育的旅游研学讨论,周银锋(2019)从研学目标制定、实施过程控制、评价机制确立三方面提出培育地理实践力的有效途径 [13] ,并构建了研学旅行学生行为表现评价体系 [14] 。文献研究有针对具体地区,如永定河峡谷 [15] 、嘉陵江小三峡 [16] 、长泾老街弄堂 [17] 或课程内容,如山地的垂直地域分异规律 [18] 等进行研学旅行方案设计。课程设计要以具体学科知识为依托,但也强调多学科的融合。

3.3. 研学旅行的经营模式

自研学旅行纳入中小学日常教育范畴,各地积极试点开展研学旅行,取得了一定的经验,但也存在很多问题与挑战,主要体现在安全、经费、课程、师资、基地建设等方面 [19] [20] [21] 。学校主导推动研学旅行存在一定困境 [22] [23] ,学者们认为研学旅行开展应采取“校企” [24] 或“政校企” [25] 合作模式,也要积极推动区域合作和资源共享 [26] 。李臣之和纪海吉(2018)提出要有机整合各方教育资源,建构U-S-I研学旅行专业指导共同体 [27] 。

研学旅行是社会性的服务产品,无论是钟林凤和谭诤(2017)提出的研学旅行体系 [28] ,还是钟志平和刘天晴(2018)提出的研学旅行利益相关者运行模式 [29] ,都说明研学旅行的有效开展必须要多方协同合作,构建社会支持系统。作为创新性的教育服务,研学旅行要依托学校的课程设计与专业指导,但在具体运作模式上要整合社会资源,发挥市场运作优势。

3.4. 研学旅行目的地与基地建设

3.4.1. 研学目的地特色产品开发

在中国首批研学旅游目的地中,北京海淀区打造科教旅游线路,形成了较为成熟的研学旅游产品框架;安徽黄山凭借丰富的自然与人文资源,开发地质景观与徽文化研学;绍兴市着力打造“跟着课本游绍兴”研学旅行产品;曲阜市依托儒家文化资源进行研学旅行产品的开发。梅雨晴(2018)则以首批研学旅游目的地为研究对象,构建了研学旅游目的地发展潜力的评价体系 [30] 。

研学旅行产品的设计除了地域特色,也可以主题类型为线索。《研学旅行服务规范》 [31] 将研学旅行产品分为知识科普型、自然观赏型、体验考察型、励志拓展型、文化康乐型。文献研究针对不同的地区,如南京 [32] 、西安 [33] 、桂林 [34] 或不同类型的旅游资源,如茶文化 [35] 、地学资源 [36] 、高句丽世界文化遗产 [37] 等探讨研学旅行产品的开发。

3.4.2. 研学旅行示范基地建设

2017年,教育部公布了第一批“全国中小学生研学实践教育基地或营地”的名单,各地纷纷出台相关研学旅行示范基地管理文件,加强研学旅行基地规划化建设。通过对14省(市)研学旅行示范基地的政策性条款进行研究,研学旅行基地建设应考虑硬件设施、软件设施、服务价值、满意度、情感价值、支付意愿和安全问题等因素 [29] 。

3.5. 研学旅行的主体特征

研学旅行的主体是中小学生,对研学旅行主体的关注主要体现在一方面研学旅行对学生核心素养的培育 [38] [39] ,另一方面则是关于研学旅行动机、满意度以及制约因素的调研。董建英和任丽霞(2016)认为中学生研学旅游需求动机是求知、身心、自我实现需要的推力和研学旅游吸引物拉力共同作用的结果 [40] ;李东和等(2016)通过对学生和家长样本的调研,指出安全因素和效果因素是影响研学旅行意愿的主要因素 [41] ;并调研了学生对研学旅行的认知、满意度与行为意向之间的关系 [42] ;刘珂和张原诚(2017)研究发现研学旅行的满意度能有效提高学习成效 [43] 。

4. 结论与展望

研学旅行有效推动了素质教育发展和人才培养模式的创新。通过对以往文献的回顾,研学旅行在概念内涵、课程设计、经营模式、研学旅游目的地和基地建设、研学主体特征等方面进行了相关的研究,推动了研学旅行的理论构建和实践发展,但在研究视角、研究内容和研究方法上都存在不足,有待进一步研究。

在研究视角上,研学旅行的研究主要基于教育学和旅游学的视角,但从文献的学科分类、发表期刊、关键词都可以发现目前研学旅行的研究大多来自教育学者的探讨,分析中小学研学旅行课程的设计,而关于研学旅行的产品、市场和经营等问题的研究不足,旅游研究者要加强研学旅行的应用性研究,并与教育研究视角相融合,推动研学旅行实践发展。

在研究内容上,研学旅行在课程研究上多有关地理教学设计,尚未形成学科体系建设,研学旅行强调多学科的融合,在课程设计中体现学生素质能力的培育目标,构建评价体系都有待于进一步研究。其次,研学旅行产品开发的研究缺少理论指导,不能仅在旅游线路上简单增加教育元素,而是要整合不同年级中小学生的课程研发,重视理论与实践的结合。再者,对研学主体的研究不足,无论是研学课程的设计,还是研学产品的开发都是服务于中小学生的素质教育,应加强研学主体的需求和行为特征研究。

在研究方法上,研学旅行目前以描述性研究为主,虽然在地理课程设计上有个案研究,在主体行为上有问卷调研,但文献数量非常少,缺少研究设计。研学旅行尚处于发展的初期阶段,通过对政府、学校、学生、家长、旅行社、研学基地、研学服务机构等进行访谈、案例和实证调研获取材料,扎根理论研究更有助于挖掘存在的问题,寻求发展路径。

基金项目

杭州市社科规划人才培育计划专项课题资助(项目编号2016RCZX16)。