1. 引言

1.1. 研究背景

我国改革开放三十多年以来,城市化进程日益加快,取得了举世瞩目的成绩,一座座现代化城市拔地而起。然而,由于种种原因,城市的一些公共配套SSS却没能与城市同步发展起来,例如学校的配套建设便是其中的一项。比如有许多科技园、经济技术开发区、工业区和新建居民住宅小区,开发商为了获取最大利润很少将学校的建设纳入到总体规划中来 [1],从而导致了城区尤其是市中心学校分布极不合理。然而学校的分布状况在一定程度上决定了学生能否就近入学,在城市范围内考虑学校的分布位置是基于居民的需要,所以分析学校的分布特征对城市的整体发展具有重要的意义。

在城市发展过程中,旧城区大量改造,新城区不断开发,城市辖区向四周不断延伸,城区人口也在大幅度增长,城市中小学布局问题凸显,小城市由于受到经济发展条件、发展时机和执政者能力等因素的影响,由此带来了如教育资源不均衡、学生上学不便、出行安全得不到保障等一系列问题,在教育领域表现在教育资源非均衡发展上。集聚效应相对较弱的小城市,人口规模和经济规模远不及大中城市,有限的优势教育资源过于集中分布,基础教育的不均衡发展影响着今后城市的长远发展。因此,在均衡发展已成为时代发展主流的今天,过去那种发展不均衡的状况和以牺牲公平而追求效率的资源配置方式已经不再适应实际发展,所以改变不公平的资源配置方式并使其均衡发展应成为当今中小学的发展趋势 [2]。

哈尔滨地处东北亚中心地带,是黑龙江省省会,具体坐标为东经125˚42'~130˚10'、北纬44˚04'~46˚40',被誉为欧亚大陆桥的明珠,是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽,也是中国著名的历史文化名城、热点旅游城市和国际冰雪文化名城。哈尔滨作为中国东北北部的政治、经济、文化中心,全市总面积约为5.384万平方公里,辖9个市辖区、7个县,代管2个县级市,其中市辖区面积10,198平方公里。2014年户籍总人口994万人。城市化起步较晚,城市化水平相对较低,这样有着各个美誉的城市同样也面临了学校分布不合理、学校规模不达标、教育资源存在校际差异等问题。近年来哈尔滨市基础教育持续发展,并具有较快的良好的发展态势,整体育人环境、办学条件都有了历史性的改观。但是由于区域经济尚不发达、中小学教育状况还存在一些问题。为此,根据现阶段社会经济发展状况和的实际需求,了解中小学教育的现状,从而探索中小学教育发展的途径与策略,具有重要的学术价值和现实的指导意义。在当前的中小学空间布局调整的背景之下,本文通过对哈尔滨市中小学分布的分析研究,探索适宜小城市中小学空间布局的相关指标和优化对策。

1.2. 国内外研究进展

1.2.1. 国内研究现状

自上世纪90年代后期以来,我国中小学布局调整已经大规模展开,虽然有关的政策宣传、经验报道、实施调查相当多,但中小学空间布局规划研究尚不多见。在已进行的布局调整工作中,常有地方政府未能深入领会中央的调整精神、全面地分析和理解调整工作,对布局调整政策的认识模糊甚至片面,加上对当地农村实际情况缺乏调研与了解,将“调整”简单化地理解为“撤并”和“缩减”农村中小学,将中小学布局调整的目标错误地理解为甚至等同于在一定年限内(甚至在短期内)撤减掉一大批农村中小学,从而出现大量撤减、盲目集中、加速调整等问题,导致布局调整工作的简单化、形式化与“一刀切”。

南京大学的张京祥先生在研究基本教育设施均等化布局原则和规范制定的过程中,提出教育设施服务半径分析,要通过现行标准、问卷调查(居民期望距离,居民可承受的距离范围)、最小规模等综合对比,确定学校的服务半径。研究还提出了基本教育设施均等化布局的指引措施,对我国过去习惯以“国家标准”、“技术规范”为依据的城乡规划编制方式提出了新的挑战。文章以常州市为实证,从空间布局的角度对“均等化布局”进行了一些探索性的尝试,但是,“均等化布局”是一个需要进行深入实践探讨的过程。总之,该研究是对中小学空间布局问题研究的一次创新 [3]。

地理信息系统技术在中小学空间布局中的应用研究也日益广泛 [4] [5] [6] [7]。张雪峰使用GIS建立学校分析、自然村人口分布、地形等地理空间数据库,进行教育资源空间可达性分析,进一步使用Huff模型分析学校位置、规模与学生空间分布之间的关系;分析、解释中小学空间分布特征和存在问题,为布局调整提出合理化建议 [8]。

夏坤对于小城市中小学空间布局进行研究,文章中介绍了中小学空间布局研究中应用到的诸多的GIS空间分析技术;然后对中小学空间布局的相关指标和模型进行分析;最后结合具体的研究对象,对麻城市区中小学的空间可达性、服务半径进行分析,得出适宜麻城市区中小学空间布局的服务半径指标,探索了GIS技术在中小学空间布局研究中的运用和适宜性中小学服务半径指标的确定方法。基于GIS的中小学优化选址研究,根据优化方案得到的中小学空间布局更加合理,学校服务范围的重叠度下降,学生的入学距离减少,中小学服务了更多的城市人口 [9]。

1.2.2. 国外研究现状

学校布局及调整具体到各国,情况并不一样。巴基斯坦在第四个教育计划时期(1979~1987年),没有学校布局标准,结果导致小学布局不合理。印度北方邦1993年采取了一项学校布局标准:小学低年级平原地区学校覆盖半径为1.5公里、山区1公里,小学高年级3公里。结果发现,当时有130万小孩不在小学覆盖范围内。大多数的非洲国家采取了学校覆盖区域的最小人口数标准:毛里塔尼亚为600居民,一个标准街区2个教室;冈比亚是一个街区2个教室;几内亚是一个标准街区3个教室。近代以来,国外中小学空间布局研究逐渐开始注重学校的空间可达性问题。1929年美国人佩里提出了著名的邻里单位理论,该理论提出将小学设置在邻里单位的中心,明确的界定了组成城市居住单元的规模,即邻里单位的规模应当是服务一所小学的规模,这样的邻里社区规模能够避免学生穿越城市交通道路,降低机动车对小学生造成危害的概率。其中,邻里中心的辐射范围不大于0.8~1.2 km。以邻里单位理论基础为出发点的居住区建设模式,推进了学校的步行可达性。

1.3. 研究内容

本文将GIS的数据管理、地图制图和空间分析功能以及可达性原理引入中小学空间布局分析。本课题研究的主要内容有如下几点:

1) 介绍本课题的研究背景及目的意义,现阶段对于中小学空间布局所存在的问题进行分析,再结合国内外的研究现状提出对中小学空间分布研究的必要性。

2) 阐述当前GIS发展的状况,以及关于中小学空间分布分析所用到的空间分析功能,既是对中小学空间布局出现的问题进行概述,也是对中小学空间布局研究的技术手段的认识。

3) 对哈尔滨市中小学利用GIS空间数据库系统实现基础数据的可视化,从直观的角度观察现有中小学阶段教育基础设施的布局特征。

4) 利用GIS技术的空间分析功能对哈尔滨市中小学的服务范围及可达性进行分析,并对哈尔滨市中小学选址适宜性进行评价分析。

5) 总结关于进行小学选址规划的几点思考。为规划人员提供更好的决策依据,具有理论价值和实践指导意义,尽量使学生享受到相对公平的教育。

2. 中小学空间布局分析的GIS技术方法

2.1. 地理信息系统的应用和特点

地理信息系统是一种采集、存储、管理、分析、显示和应用地理信息的计算机系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术。从定义中不难看出,GIS的功能是分析和处理地理数据。可见GIS的一半功能是分析数据,甚至可以说,GIS处理地理数据的目的也是为了分析数据。GIS技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作集成在一起。主要应用在测绘与地图制图、资源管理、城乡规划、灾害监测、环境保护、国防、宏观决策支持等。

地理信息系统(GIS)的特点:

1) 公共的地理定位基础。

2) 具有采集、管理、分析和输出多种地理空间信息的能力。

3) 系统以分析模型驱动,具有极强的空间综合分析和动态预测能力,并能产生高层次的地理信息。

4) 以地理研究和地理决策为目的,是一个人机交互式的空间决策支持系统。

2.2. 数据源和数据处理

地理信息系统的基础和作用对象均为空间数据。在中小学空间布局的研究中是中小学的空间数据,是与中小学空间布局有关的自然、社会和人口数据。

地理空间数据是以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图像、文字、表格和数字等,是系统程序作用的对象,是GIS所表达的现实世界经过模型抽象的实质性内容。

本文所用到的数据有dem30m数据,来源与地理空间数据云,在google上下载了自定义范围的哈尔滨市区电子地图和卫星图,由于dem影像范围相对较大,利用ERDAS软件将影像进行了相应的裁剪(如图1),即img格式dem影像文件“剪裁1”。

2.3. GIS空间分析技术

数据之中存在着大量的信息,信息蕴藏在数据的关系之中。因此在数据表现的表象信息之下还有大量的隐性信息。这些信息一般不为直觉所知,并且也不具体或不清晰,需要通过一定的数据加工方式揭示出来,具体方法就是信息查询分析。空间信息分析就是针对空间数据库的数据进行的分析。

2.3.1. 缓冲区分析

缓冲区分析是针对点、线、面实体,自动建立其周围一定宽度范围以内的缓冲区多边形。生成缓冲区可以生成只有一个缓冲距离的缓冲区也可以设定多个相同或者不同的缓冲距离来生成多级缓冲区。另外还可以生成一些特殊形态的缓冲区。缓冲区的产生有三种情况:一是基于点要素的缓冲区,通常以点为圆心、以一定距离为半径的圆;二是基于线要素的缓冲区,通常是以线为中心轴线,距中心轴线一定距离的平行条带多边形(图2);三是基于面要素多边形边界的缓冲区,向外或向内扩展一定距离以生成新的多边形(图3)。这些根据不同应用要求所生成的缓冲区,虽然形态不同,但基本原理相同。

2.3.2. 再分类

根据不同的需要对数据再进行分类和提取,由于这种分类是对原始数据进行的再次分类组织,因此称为再分类(Reclassification)。

点、线、状地物的再分类,对于矢量数据结构可以通过简单的修改属性表中的数值来实现,对于栅格数据结构也可以通过修改属性值来获得新的点、线状地物。面状地物的再分类,对于栅格数据结构则和点、线分类一样,简单的改变属性数值并改变图例表现这一变化。对于矢量数据结构的面状地物再分类,则需要同时改变尸体的几何形状和属性。首要的任务是去掉将要合并的多边形之间的分界线,再把这两个多边形的属性值变为同一属性。

2.3.3. 叠加分析

在GIS中是把各类不同要素分层的方式来组织数据表达整个研究区域的地物景观。而要知道各要素图层之间的地理位置关系就需要把要素层进行叠加分析。通过叠加分析可以得出各要素的分布情况以及要素之间的空间关系。

叠加分析是指在统一空间参考系统下,通过对两个数据进行的一系列集合运算,产生新数据的过程。这里提到的数据可以是图层对应的数据集,也可以是地物对象。叠加分析的叠置分析的目标是分析在空间位置上有一定关联的空间对象的空间特征和专属属性之间的相互关系。使用叠加分析可将多个数据集的特征合并为一个特征。多层数据的叠置分析,不仅仅产生了新的空间关系,还可以产生新的属性特征关系,还能获取参与叠加的要素的所有属性,能够发现多层数据间的相互差异、联系和变化等特征。经常使用此方法查找适于特定用途的位置或容易遭受某种风险的位置。

3. 哈尔滨市市区中小学空间布局现状分析

3.1. 研究区概况

3.1.1. 地理位置和行政区划

哈尔滨位于东经125˚42'~130˚10',北纬44˚04'~46˚40',是黑龙江省省会,是中国东北北部政治、经济、文化中心,也是中国省辖市中面积最大、人口居第二位的特大城市。全市土地面积5.31万平方公里,其中,市区面积7086平方公里,辖9区9县(市)。截至2014年末,户籍总人口987.3万人,市辖区人口473.8万人,48个民族,其中少数民族66万人。

3.1.2. 自然地理要素

哈尔滨市区地域平坦、低洼,东部10县(市)多山及丘陵地。东南临张广才岭支脉丘陵,北部为小兴安岭山区,中部有松花江通过,山势不高,河流纵横,平原辽阔。哈尔滨市区主要分布在松花江形成的三级阶地上:第一级阶地海拔在132~140米之间,主要包括道里区和道外区,地面平坦;第二级阶地海拔145~175米,由第一级阶地逐步过渡,无明显界限,主要包括南岗区和香坊区的部分地区,面积较大,长期流水浸蚀,略有起伏,土层深厚,土质肥沃,是哈尔滨市重要农业区;第三级阶地海拔180~200米,主要分布在荒山嘴子和平房区南部等地,再往东南则逐渐过渡到张广才岭余脉,为丘陵地区。

3.1.3. 人口和经济

2015年年末户籍总人口987.3万人,比上年末减少7.9万人。其中,非农业人口481.3万人,市辖区人口473.8万人。60岁以上老年人口172.86万人,占总人口的比例为17.5%。全市出生人口8.5万人,出生率8.6‰,死亡人口8.1万人,死亡率8.1‰。全市人口自然增长率为0.5‰。

全年公共财政预算总收入650.7亿元,增长2.9%。其中,地方公共财政预算收入423.5亿元,增长5.3%。主体税种中,营业税122亿元,下降2.8%;企业所得税42.7亿元,增长6.1%;增值税43.6亿元,增长28.5%;个人所得税16.1亿元,增长17.9%。全市公共财政预算支出740.1亿元,增长4.3%。其中,教育、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生与计划生育、一般公共服务支出为111.5亿元、117.6亿元、174.9亿元、52.5亿元、55亿元,分别增长2%、12.3%、11.8%、9.5%和7.6%。

3.2. 哈尔滨市市区中小学现状

3.2.1. 分布现状

哈尔滨市市区普通高中141所,在校学生14万人,初中478所,在校学生34.3万人,全市共有小学2244所,在校学生48.9万人。

3.2.2. 现状存在问题及思考

目前城市中小学存在的主要问题:

① 教育资源总量不足;

② 教育资源分布不均衡;

③ 新区教育设施建设与新区开发建设不同步;

④ 学生出行安全存在隐患;

⑤ 学校用地不足,设施不完善。

随着城区生源数量的急剧增加,在现有办学条件下,学校长期处于严重超负荷运转状态。位于城市中心区的学校,由于人口高度密集,用地极其紧张,学校发展在一定程度上受到用地的限制,没有拓展空间。因此,根据城市居住空间的迁移和独生子女家庭的增加,可适当合并、迁移或拆除较密集的学校,同时对于现状的教育资源也应加以整合,提升学校的教学质量。

4. 哈尔滨市市区中小学空间布局GIS分析

4.1. 数据处理

本文所用到的数据有dem30m数据,来源与地理空间数据云,在google上下载了自定义范围的哈尔滨市区电子地图和卫星图,由于dem影像范围相对较大,利用ERDAS软件将影像进行了相应的裁剪,即img格式dem影像文件“剪裁1”。

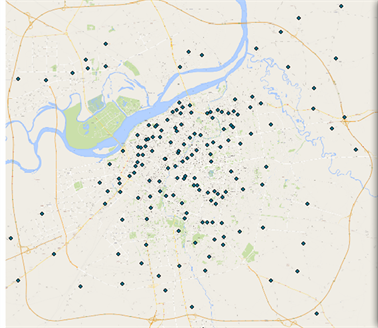

根据电子地图在ARCGIS中绘制出了哈尔滨市道路交通图(如图4),即shap格式线文件“line”。在网络上搜索到关于哈尔滨市中小学位置,根据电子地图在ARCGIS下绘制出哈尔滨市局部地图小学分布图(如图5)与中学分布图,即shap格式点文件“primary_school”,同样的方法又制作了娱乐场所,即shap格式点文件“rec_sites”。又在卫星图的参考下绘制出了大致的土地利用线图,即shap格式线文件“线”,经过转换得到土地利用图(如图6)。

Figure 5. Distribution of local primary schools in Harbin

图5. 哈尔滨市局部小学分布图

4.2. 中小学优化选址评价中的GIS技术

1) 坡度分析技术

在ARCGIS环境下利用special analyst→surface→slope工具将dem影像文件“裁剪1”进行坡度分析。

2) 制作土地利用图

将线状图“线”转换成面状图,Date Management Tools→Feature→Feature to Polygon,得到面状图“线_Feature To Polygon”。

随后再将面状图信息赋予属性值“shuxing”,接着进行面转栅格操作,Conversion Tools→To Raster→Polygon to Raster,得到栅格数据“线_PGtoR”。

3) 缓冲区分析

利用Spatial Analyst Tools→Distance→Euclidean Distance操作,分别将小学分布点文件“primary_school”、道路线文件“line”进行缓冲区分析。

4) 重分类

将道路缓冲图、小学分布缓冲图、土地利用图和坡度图进行重分类,即Spatial Analyst→Reclass→ Reclassify。

5) 利用Spatial Analyst→Map Algebra→Raster Calculator栅格计算器按照一定比例合并土地利用图、道路缓冲区重分类图、学校直线距离缓冲区重分类图。

得到最终所需的学校选址适宜性分布图,如图7。

Figure 7. School address suitability map

图7. 学校地址适宜性分布图

5. 结论与展望

本研究得出的结论主要包括以下几个方面:

1) 教育资源均衡发展是基础教育健康发展的保证。

2) GIS技术在中小学空间布局中的运用,能带来研究技术手段上的多样化和强有力的科学依据,尤其是GIS的空间分析技术做到了真正意义上的量化分析。

3) 在中小学选址问题中,GIS技术对各类影响因子进行加权叠加分析,使得学校的选址结果更具科学性。利用地理信息系统软件强大的空间表达方法,对评价分析的结果进行可视化的表达,使得分析的结果更加鲜明直观的进行了展现。

4) 对于小城市而言,由于经济发展条件的影响,城市新区的发展条件还不成熟,人口密度和中小学的分布密度稀疏,与城市老城区差距明显,基础教育设施的配套建设还不完善。因此,老城区的中小学应该进行适当的整合,提高中小学分布的均匀度;新区应该科学地进行学校布点规划,服务更多的城市人口。

中小学空间布局的不合理是基础教育发展过程中面临的常见问题,较难从一个点或一个面去治理和改善,必须从整体来看待中小学空间布局所面临的各种问题。地理信息系统(GIS)技术给了我们以新的思路去看待中小学空间布局的问题,可以通过GIS技术对中小学合理服务半径、优化选址进行研究。

在本文的研究过程中,由于受到时间、条件的限制,所取得的数据并不是很完整。在计算的过程中,没有获得人口组成结构的数据。学校选址的相关因素还有很多,如何将一些定性的因素定量化还有很多工作要做,如环境影响因素、铁路、快速路阻隔等,希望技术能够与相关模型结合有所作为。还有一点不足是只探讨了GIS技术在中小学空间布局分析方面的使用,并没有对当代中小学的教育机制发展等问题进行深入研究,在今后的研究过程中,要加强这方面的研究内容。