1. 引言

语言学家对于分裂句穷尽性的关注主要是从语义穷尽性和语用穷尽性两方面进行研究 [1]。在语义穷尽性研究中,Clech-Darbon (1999)和Doetjes et al. (2004)在Kiss (1998)基础上得出法语分裂句“c’est-”与“only”引导的排他句有相同的穷尽性,都属于语义完全穷尽 [1] [2]。在语用穷尽性研究中,Horn (1981)提出了心理语境和分裂句的穷尽性研究,并在1984年,采用语用学的观点对分裂句进行了论述 [1] [3]。Onea and Beaver (2009)认为句子的穷尽性并不总是强有力的观点,即在一定的语境下,句子的穷尽性是具有可取消性的,并在2011年,第一次用实验支持了这一理论 [1] [4]。Xue和Onea (2011)以及Destruel (2018)研究对比了英语和法语分裂句的穷尽性,研究证明英语和法语分裂句都具有不完全穷尽性 [1] [5]。Byram, W. (2013)在Horn的基础上用实验的方法得出对比前提的违反是导致穷尽性缺少的原因 [6]。Destruel和Onea (2015)在Onea and Beaver (2011)的基础上,证明了在德语、法语、英语、匈牙利语中分裂句的不完全穷尽性 [7]。Dyakonova (2009)也证明了俄语分裂句语义的不完全穷尽性 [1] [5]。

在现代汉语中,汉语分裂句式种类繁多,其中使用焦点标记词来表示强调的方法最为常见。焦点标记词“是”作为最为活跃的语法标记之一,经常被认为是典型的汉语分裂句,用来凸显说话者的意图。王萍(2015)用实验的方法研究了“是”作为焦点标记,在语音上强化焦点重音的作用 [8]。

而在书面语方面,因受到乔姆斯基转换生成语法理论的影响,多数语言学家们从生成语法规则视角开始了对汉语焦点标记词“是”的研究。然而,汉语是个高语境低形态的语言,是一种依赖语境程度很高的意合形语言,语义则可以结合语境随意省略,不是对句法成分要求很严的形态类型的语言 [9]。例:妈妈说孩子经常埋怨自己。在进入汉语具体的交际语境中,加上责怪的语义,A对B说,“妈妈说孩子经常埋怨自己。”汉语的求简是异常普遍和频繁的,如果主重音放在“孩子”,次重音放在“自己”,那这个“自己”应该倾向于指“孩子”。如果主重音放在“自己”,次重音放在“妈妈”,则“自己”倾向于指“妈妈”。因此语境这一因素成为了不可或缺的一部分,本文将从心理语境的视角对汉语焦点标记词进行研究。另一方面,目前对于焦点标记词“是”的研究主要是理论概述和借助语料库等研究方法,对于“是”表强调时的研究还缺乏实证研究。本文基于Emilie Destruel对法语分裂句的研究方法,通过线上问卷的形式收集了兰州大学大一新生关于焦点标记词“是”表强调时的语料,并利用SPSS软件对所收集的语料进行分析处理。

2. 理论基础

2.1. 焦点理论

语言学家们对于“焦点”的关注,最早是与英语相结合进行研究的 [10],1967年,功能学派代表人韩礼德提出,焦点是指句子中的重音,是通过说话人对想要表达的新信息进行韵律加工等手段实现的 [11]。继而,行为主义学派的乔姆斯基在1971年提出了命题和预设之说,声称焦点是对话双方所共同不知道的新信息,而预设的内容是指交际双方共有的知识和背景 [12]。在言语交际中,不同的交际目的通过不同的预设进行传达。发话人必须根据不同的交际目的,恰当地调整自己对受话人知识状态的假设,从而推动交际进入良性的互动状态,获得交际价值,实现交际意图 [13]。同时,这一观点也在1972年得到了杰肯道夫的支持。例如,在下列句子中,当问话人提出问题A时,就已经存在一个预设条件C,问话人是在答话人和自己都已知的条件C的条件下进行提问的,而答话人在预设条件C下提供了新信息B,即“那个教授”,使得对话得以顺利进行。

1) A:谁迎接的学生?

B:是那个教授迎接的学生。

C:有人迎接了学生。

上世纪八十年代,预设理论传入国内,立即引起了国内语言学家对汉语焦点的兴趣,我国的语言学家们分别从不同的角度开始了对汉语焦点的研究。语言学家们还把焦点划分成多焦点、单焦点和无焦点标记等研究内容,主要围绕话题和预设两部分,从语音,句法,功能,信息结构等方面进行分析。

2) A:你上次见老张是什么时候?

B:是上个月逛街的时候。(单焦点标记)

C:上个月逛街的时候。(无焦点标记)

根据国内外对焦点标记词“是”的研究现状,许多学者已从不同角度对“是”进行了阐述。一是张斌、范晓和张豫峰从语用概念的角度对焦点进行了理论研究;二是以徐烈炯、刘丹青、徐杰为代表,他们认为焦点是一个句法概念,通过句法成分分析,研究了焦点在句子中的作用;三是董秀芳坚持焦点的“句法一语用”范畴;四是沈开木提出焦点是个逻辑概念,它是逻辑语义的前提 [14] [15]。本文支持张豫峰(2006)的观点,认为焦点是语用平面的概念 [15]。因为焦点有着强调并说明句子重要信息的作用,它和交际双方、信息传递有着密不可分的联系。当然,基于交互模型理论,人们在对汉语进行加工时,句子的句法结构、语义结构和语用结构是互相联系的。因此,我们从语用平面概念对带有焦点的句子进行研究时,并不否认焦点跟句法、语义之间联系。同时,徐烈炯和刘丹青(1998)提出带有焦点的句子具有突出(即对比句内其余部分的信息强度)和对比(即句外语境或说话者心目中的某些对象的信息强度)两个语义特征,并把焦点划分为自然焦点、对比焦点和话题焦点 [16]。本文通过语境的设定来限制焦点标记词“是”所要强调的内容,只关注作为话题焦点的“是”在标记单焦点时所表示的穷尽性大小。

2.2. 穷尽性

穷尽性一词是由Mark C. Baker首次提出的,它是指对于一个问题的完整回答,这与格莱斯会话原则中的数量原则不谋而合 [17]。例3)中,在有人偷吃了蛋糕这一预设条件下,如果事实是小李和小王两人都偷吃了蛋糕,那么B和C的回答是不恰当的,因为B、C的回答不符合穷尽性原则,它们只给出了部分答案,只有D的答案才是正确的。从语义学的角度来看,B和C的回答遗漏了部分信息,并没有提供完整的意义。

3) A:谁偷吃了我的蛋糕?

B:是小李偷吃了你的蛋糕。

C:是小王偷吃了你的蛋糕。

D:是小李和小王偷吃了你的蛋糕。

然而国内外学者也对分裂句的穷尽性做了不同的研究。De Veaugh-Geiss et al. (2015)指出语用视角下分裂句的穷尽性推断是一种由焦点激发的会话含义 [18]。在汉语焦点标记所强调的句子中,冯予力和潘海华(2018)从量化结构映射角度对了焦点标记词“都”进行了穷尽性解读,并否定了Kiss在1988年提出的所有的对比焦点本身就带有排他性的观点。他们提出不同语境下,焦点标记词“都”带有不同的限定域,因此带有不同的语义和语用意义 [19]。Destruel (2017)在法语分裂句研究中运用选择接续句的调查方式,对问答句进行信息补充。结果证明了在考虑语境的条件下,法语分裂句“c’est-”比排他句“only”有相对较弱的穷尽性,但是“c’est-”分裂句与主谓宾句式相比,有较强的穷尽性 [1]。所以本文将模仿他的研究方法对汉语中的焦点标记词“是”表强调时的穷尽性进行研究。

3. 研究问题

本文基于Emilie Destruel对法语C’est分裂句和Y’a分裂句的研究方法,对现代汉语焦点标记词“是”表强调时的穷尽性进行了实证研究。为了更清晰的探讨“是”分裂句的穷尽性大小,本文借用了主谓宾句型和排他句两种句式做对比,并对三种句式关于穷尽性的大小进行排序。

4. 语料及研究方法

4.1. 被试

本研究从兰州大学榆中校区选择了55名大一学生作为被试(28名女性和27名男性)。所有的被试自小在中国长大,对他们的母语即汉语非常熟悉且能够熟练运用。同时,他们所接受的第二外国语都是英语。本研究选择本科生是因为他们正在接受相同水平的高等教育,并且有着相似的普通话水平,避免了因普通话水平不同对本实验所产生的差异。本实验在选择被试时,对男女比例进行了控制,避免了性别变量的干扰。所有参加本实验的被试对于实验目的并不知情。

4.2. 语料

本实验采用线上问卷调查的方式对55名被试进行语料收集。实验材料将以问答的形式出现,每一个语境下仅包含一组目标项。在每组对话中,问句将以疑问词“谁”进行提问,紧接在后的答句中包含三种句子类型,分别是带有焦点标记词“是”的分裂句、主谓宾句式和带有“只有”的排他句。问句的后面是三个接续句,分别以“是的–而且”、“是的-但是”和“不”开头。接续句的内容是对每组实验项的信息补充。所有目标句都有着相同的句式结构,以一个有生命的名词作为主语,及物动词作为谓语和有生命的名词作为宾语。实验结束后,在对语料进行分析时,删除被试所用时间低于200秒的问卷。

4) 问句:谁迎接了学生?

答句:是那个教授迎接了学生。

那个教授迎接了学生。

只有那个教授迎接了学生。

接续句:是的,而且那个主任也迎接了学生。

是的,但是那个主任也迎接了学生。

不,那个主任也迎接了学生。

本实验共包括两部分。在实验的第一部分,被试需要阅读问卷上的每组对话并对问句和答句进行理解。第二部分要求被试根据自己的母语语感为每组对话选择一项最自然的接续句,作为对上述问答句的信息补充。当被试认为问答句和接续句存在严重冲突时,他们会选择以“不”开头的接续句;如果被试认为问答句和接续句之间存在的冲突极小时,他们会选择“是的,而且”作为接续部分;当被试选择“是的,但是”作为接续句时,他们认为问句和接续句之间存在部分矛盾,但冲突性较小。每位被试需要对三种句式分别作出判断,实验语料共包括12个目标项,共12组不同句式作为答句的对话。另外,为了防止被试对实验目的的察觉,本实验在问卷中还安排了9个干扰项与目标项随机排序(参见附件)。因此,每位被试需要判断21个实验句,共收集了1155个实验材料,其中660个目标项和495个填充项。

5. 结果

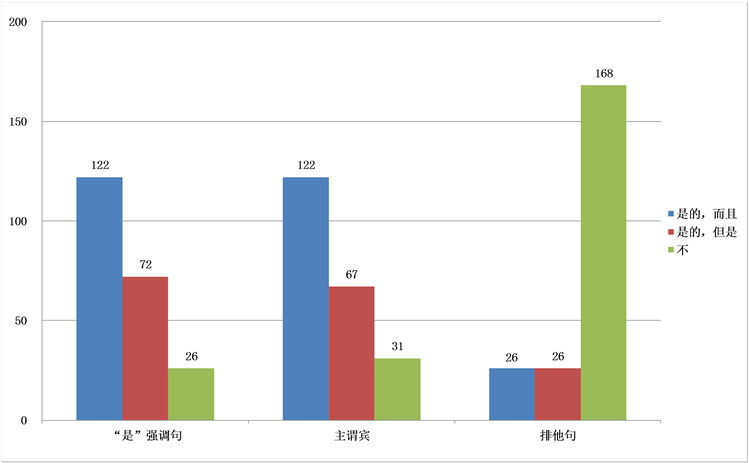

本实验借用SPSS软件对实验结果进行描述统计分析得知,被试对三种不同的句式进行信息补充时,对接续句的选择存在明显的差异。根据图1和表1结果可知,在“是”分裂句和主谓宾句式中,三种接续句所占比例相似(见图1和表1)。然而,在排他句中,接续句“不”的比例明显增高。同时,本实验还对实验结果进行了卡方检验,以证明本实验结果有意义(p < 0.01)。在对组间影响进行分析时,我们发现“是”分裂句和主谓宾句式之间并无差异(p = 0.734 > 0.05) (见表2)。“是”分裂句和排他句之间存在明显差异,所得p值为0.000,小于0.01 (见表2)。同样的结果也表现在“主谓宾”句式和排他句式之间,表明两种句式之间存在明显的差异(p = 0.000 < 0.01) (见表2)。因此本论文的结论如下:

本实验的第一个结论是,“是”分裂句和排他句之间存在明显的差异,并且“是”分裂句的穷尽性比排他句较弱。作为答句的排他句,在连接接续句时,以“不”开头的接续句占了很大的比例(74.4%)由此可以说明排他句的穷尽性极强(见表1)。而且说明了被试在选择接续句时,并非随意选择,本实验所得结论是具有研究意义的。相反,“是”分裂句在连接接续句时,“是的,而且”“是的,但是”比例相似,而“不”的比例却相对较少。

本实验的第二个结论是,主谓宾句式与排他句相比,有较弱的穷尽性。从两种句式所连接的接续句可知,排他句中“不”接续句占有较大比例,而“不”接续句在主谓宾句式中仅占有13.8% (见表1)。所以,排他句比主谓宾句式有更强的穷尽性。

第三个结论为“是”分裂句和主谓宾句式有相似的穷尽性。从图1可知,被试在对“是”分裂句和主谓宾句式选择接续句时,所选三种接续句的比例相似。本实验并借助SPSS软件,对两种句式的组间差异进行了卡方分析。由表1可知,结果所得p值为0.734 > 0.05 (见表2),所以“是”分裂句与主谓宾句式的穷尽性相似。所以,三种句式的穷尽性从大到小分别是:排他句 > 主谓宾句式 ≈ “是”分裂句。

Figure 1. Descriptive statistics of successive sentences

图1. 接续句的描述统计

Table 1. The proportion of three types of sentences selected continuations

表1. 三种句式选择接续句的比例

Table 2. The result of Chi-square test between groups

表2. 组间卡方检验结果统计

6. 分析

本文在窄焦点语境下,对汉语分裂句“是”的穷尽性进行了研究。由调查结果得出,因心理语境的影响,被试在对问答句进行信息补充时,对三种句式进行接续句选择判断时表现出了明显的差异。本文的研究结果支持了Destruel的语用穷尽性的理论观点以及格莱斯的会话含义理论。

本研究的第一、二个结论指出与排他句相比,分裂句“是”和主谓宾正常句式具有较弱的穷尽性,即两者都具有部分穷尽性。本论文支持了Destruel (2017)和Onea and Beaver (2009)的实验结果,即分裂句与排他句的穷尽性存在明显差异,否定了语义穷尽性的观点 [1] [4]。根据格莱斯会话含义的非规约性和可推导性特征,听话人在合作原则的各项准则下,将问答句的字面意义和心理语境结合起来进行语义的推理。因此无论在法语和匈牙利语中,还是在汉语中,受试考虑到了心理语境的影响,从而对语句进行了语用推理。所以在对分裂句和正常句式进行接续句的选择时,受试对“是的–而且”和“是的–但是”的选择比例明显高于排他句,而接续句“不”的所选比例与排他句相差较远。所以分裂句、正常句式与排他句相比,表现出了较弱的穷尽性。

本研究的第三个结论指出分裂句“是”和主谓宾句式有着相同的穷尽性。英语中由于没有像汉语“是”类的所谓“焦点标记词”,所以英语研究者们更关注他们所谓的焦点敏感算子,即焦点三分结构中那些与句中的焦点相关联,从而使得句子的焦点位置不同,其语义真值也不一样的词 [20]。Hajicova. Partee & Sgall (1998)对英语中的焦点敏感算子进行了列举,研究指出英语中的问答对、焦点副词、量化副词、情态词、推理和反事实句、泛算子、频率副词、情感事实语及态度动词等,都是对焦点敏感的结构 [20]。而在汉语中,程训令(2008)使用焦点标记词来指代那些能够表现句子焦点的词和词类 [21]。刘鑫民(1995)、陈昌来(2000)和董秀芳(2003)又将焦点分为有焦点标记和无焦点标记 [21]。根据赵先旗(2010)的观点,没“是”强调的焦点可以跟有“是”的焦点强调程度一样强,甚至比有“是”时还强 [9]。两者都有着增强语气、强化语义、突出重点、凸显主题等作用。因此,我们推测,在实验过程中,在问话人所提问题的预设条件下,被试在实验过程中自然地将主谓宾句式看作无标记的分裂句进行判断。所以,主谓宾正常句子和无标记分裂句表现出了相似强度的穷尽性。

7. 结论

本论文运用定性和定量相结合的方法,探究了“是”作为焦点标记词在表强调时的穷尽性大小。同时,也对“是”分裂句、主谓宾句式和排他句的穷尽性大小进行了排序。通过线上调查问卷的方式,我们搜集了汉语作为母语的被试对不同句式选择的最自然接续句,并以此作为实验语料,借用SPSS软件对实验结果进行了描述分析及卡方检验。我们发现,“是”分裂句和主谓宾句型有着相似的穷尽性,而与排他句相比,“是”分裂句有着较弱的穷尽性。并且,在不同的语境中,“是”分裂句的语义具有可取消性。“是”分裂句的研究不仅对汉语分裂句的语用研究有着重大的意义,而且在对外教学应用中有着相辅相成的作用。在今后的研究中,为了更好地探究汉语分裂句,还需要对比不同的焦点标记词所标记分裂句的穷尽性,比如,“有”“都”等。

参考文献

附录:

语言调查问卷

(兰州大学外国语学院语言所 调查人周梦茹2019-3-25)

个人信息:男/女;年级:大一大二大三大四;专业:____________

母语: 二语: 三语:

同学们:请阅读下面问句-答句,选择答句的最自然的接续句,将接续句的字母(A,B,C)填入答句的方括号( )内。每个括号内只填一个字母;A,B,C,可以重复选择如CAC或CBB。

感谢您的挚诚合作,祝您生活愉快!

NOTES

*通讯作者。