1. 引言

上世纪50年代,Pound,Purcell,和Ramsey等人 [1] [2] [3] 在实验研究纯LiF晶体核自旋系统的磁性时,观测到了该自旋系统的负热力学温度状态。迅速反转磁场以产生自旋系统的负温度状态,是Pound等人实验的基本特征,所以也可把这种方法称之为迅速反转磁场法。由于这种方法简捷可行,至今它仍然是获得负热力学温度的重要方法之一。上世纪末,还有人 [4] 将这种方法推广应用于纯金属中核磁性的研究。Pound等人的工作发表后,缘于负温度系统所具有的奇特的热力学和统计物理学性质,引起了全球物理学界的广泛关注和研究 [5]。

近期的研究工作表明,不仅在晶体的核自旋系统中能实现负热力学温度状态,在一些更为宽广和饶有兴趣的领域里,也找到了负温度的踪影。例如实验证明 [6] [7]:用超高真空与环境严格隔离和温度低于pK的超冷量子气体,在磁场和相干激光形成的光学晶格的联合作用下,气体原子可以经历排斥的超流,莫特(Mott)绝缘体和吸引的超流等三种不同的状态,Braund等人以发生量子相变来解释上述三种状态的转变;他们认为,假如说排斥超流态的原子处于低能量、正压强和正温度状态的话,则吸引超流态时的原子就处于高能量、负压强和负温度状态,而莫特(Mott)绝缘体是量子气体中发生正温度正压强状态向负温度负压强状态转变的桥梁。上述文献还指出,在超冷量子气体中发生的相变,对于现代精密测量、新材料设计的量子模拟以及一些化学新领域的发展都会有实际应用的价值。此外,Yun Soo Myung的研究 [8] 揭示,在一定条件下,宇宙空间中的暗能量流体是可以处于负温度状态的。如果这一研究结果,能得到天文观测的进一步证实的话,则有可能为负温度物质作为一种新能源的应用,开辟出一个崭新的远景。另外,还有些学者 [9] 正在探索点涡旋运动负温度状态的可能性。所有这些有关负热力学温度的新研究和进展,为进一步深入开展负温度状态的研究,开辟了广阔的前景。

2. 负热力学温度的统计解释

2.1. 问题提出

为了对负热力学温度作统计力学的解释,我们选择物质核自旋系统的磁性问题为例。这样做有两个原因:一是实验和理论研究都已表明,组成原子核的质子和中子都是有自旋和相应磁矩的,故原子核在整体上也具有自旋和相应的磁矩 [10]。外磁场中原子核的自旋和与之相应的磁矩,像电子一样,其空间取向是量子化的,故原子核磁矩的统计分布会直接影响到系统的磁性。二是如上所述,首次在实验上观测到热力学负温度状态,正是通过对LiF晶体中的核自旋系统的磁性研究实现的。

为了便于理论分析,设原子核自旋系统是一个近独立子系,由N个自旋为1/2,磁矩为

的原子核所组成。设此自旋系统处于外磁场

中,每个自旋磁矩的空间取向只有两种可能:或与

一致或与

相反(见图1所示)。这就是说,我们要讨论的是一个二能级系统。

Figure 1. Two possible directions for the spin and their energy

图1. 自旋两种可能取向以及与之相应的能量示意图

2.2. 基本理论

对于这种二能级的自旋系统,达到热平衡态时的宏观分布概率

有严格的数学解,它满足伯努利二项式分布 [11]。下面我们将对此在理论上得到的结果,作必要的物理分析。

设想由N个自旋组成的热力学系统已经达到热平衡状态。设

是磁矩向上(与

取向一致)的核自旋数,

是磁矩向下的核自旋数,故

。

若用

表示一种可能的宏观自旋分布,则与之相应的随机微观分布共有(

)个,它们是:

(II.1)

若以

和E分别表示系统沿外磁场方向的总磁矩和能量;则

(II.2)

(II.3)

上式说明,处于外磁场中的自旋系统是一个能量有限的系统:

能量上限为

,此时

;

能量下限为

,此时

;

自旋系统宏观分布

的概率

满足伯努利二项式:

(II.4)

式中的p和q分别表示单个自旋向上和向下的概率,显然有

。当

时,全部自旋与外磁场方向一致;当

时,全部自旋与外磁场方向相反;p和q的实际取值与自旋系统所处的外界的状况有关,譬如外磁场的指向及其强弱;固体材料的物理化学性质,如它的化学成分以及它的均匀和纯净程度等。式(II.4)中的

是系统的热力学概率;它表示自旋宏观分布

所对应的微观态(量子态)的数目,它与系统能量的关系为

(II.5)

其中

是无量纲的系统能量。

(II.4)式表明,不同宏观分布

对应不同的概率数值。我们把在一定宏观条件下,概率数值最大的分布称为此系统的最概然分布,用

表示,相应的最大概率可写为

。已经证明 [11],使分布概率数值最大的自旋数分别为:

(II.6)

研究还表明,分布概率

的数值变化,对于自旋的总数N的大小非常敏感。当

时,分布概率

在最概然分布

处,呈现出极尖锐的峰值,以至于即使宏观分布

相对于最概然分布只有极微小的偏离,也可导致相应分布的概率数值急剧下降,故相对概率

远远小于一。例如:当

,

时,分布

的相对概率约为10-29。当

时,任一宏观分布的相对概率都将趋向于零。换句话说,当自旋数非常大时,譬如说达到通常的1019cm-3时,相对于最概然分布,其它分布对系统宏观性质的影响可以完全忽略不计。系统的宏观性质完全由最概然分布确定。这就是说,从任意的初始分布出发,系统将最终达到最概然分布,因为与这种分布相对应的概率是最大的,远远超过其它分布可能出现的概率。所以,此相对应的系统宏观状态就是平衡态;或者说系统平衡态的热力学性质完全由此最概然分布确定。这个结论是与玻耳兹曼概率法的基础:“近独立子系的最概然分布(麦玻分布)确定系统平衡态的热力学性质。” [12] 是一致的。

现在,应用所得结果,讨论自旋系统的热力学性质。如上所述,现应把(II.2)至(II.5)式中的

和

分别理解为最概然分布

和

;后者分别由(II.6)式确定。

最概然分布

所对应的热力学概率

表示系统达到平衡态时宏观态对应的微观态的数目。倘若以系统的一种宏观态对应的微观态数目的多寡表征该系统状态的无序度:系统所处状态的W越大,它的无序度(混乱程度)越大。平衡态是给定宏观条件下无序度最大的状态。达到平衡态时

有完全确定的数值,故可以用玻耳兹曼熵公式

(II-7a)

确定系统的态函数熵,描述系统状态的无序程度。其中玻耳兹曼常数

(II-7b)

应用斯特林公式

,应用(II-5)式,可得

再应用玻耳兹曼熵公式,可得核自旋系统的熵函数

或

(II.8)

按照热力学温度的定义,可得系统的热力学温度为:

式中

或(II.9)

而

是一个无量纲的温度。

2.3. 能量有限的自旋系统是一个典型的负温度系统

由熵公式(II.8)可见:在能量的下限处

;全部自旋指向与外磁场一致

,即

;系统量子态数等于一:

;故熵等于零:

;系统完全有序。而在能量的上限处

;全部自旋指向与外磁场相反

,即

;也可得

和

;系统也完全有序。

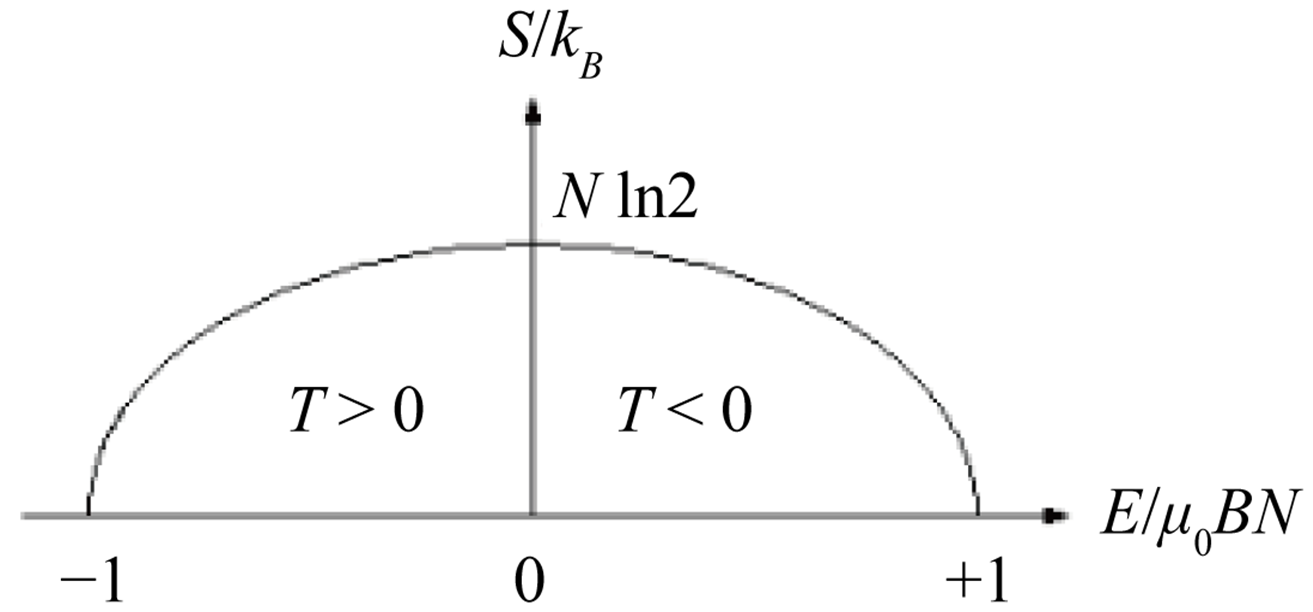

在能量为零处

。不同指向的自旋各占一半

,

。此时,系统的量子态数最大,

;熵达到最大,

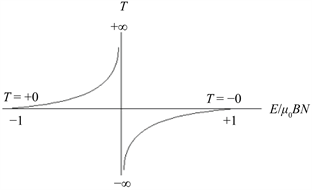

,系统无序度最大。图2和图3分别画出了热力学态函数熵

和温度

随自旋系统能量E的变化曲线。

在

范围内,是正温度区:

,

;

在

范围内,是负温度区:

,

。

Figure 2. Entropy of the spin system as a function of the Energy

图2. 自旋系统熵S随能量E的变化

Figure 3. The system temperature as a function of the energy

图3. 系统温度T随能量E的变化曲线

由于

和

时,

,故当

趋向零时

,

这就是说,当

从负值的方向靠近零时,热力学温度趋向正无穷大;反之,若

从正值的方向靠近零时,热力学温度趋向负无穷大。

2.4. 负温度不比绝对零度冷,而比无限大的正温度更热

由负温度状态转变到正温度状态,系统要通过正温度无穷大(+∞ K),能量减小,因此,负温度状态并不比绝对零度态冷,而比无限大的正温度状态更热。同时,我们注意到,+0 K和−0 K相应于完全不同的物理状态。前者系统处于最低可能的能量状态,不再可能使系统放出能量,人们不可能使系统变得比+0 K状态更冷;而−0 K状态是系统可能达到的最高能量状态,系统不再可能从外界吸收能量,系统不可能变得比−0 K状态更热。这样,按系统状态由冷变热,温度从低向高的序列:

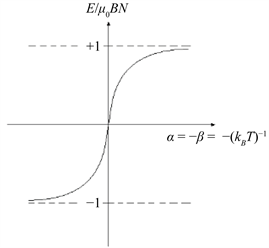

上列温度序列表明,具有相同符号的两个温度,较大代数值的温度代表较热的系统。这样表示温度变化的序列有一个问题,那就是温标由冷到热,通过正负无穷,温度的数值并非连续变化;即温度T的代数值次序,与由冷到热的次序不相一致。但这种矛盾并非是本质的,只要通过适当选择温度函数,就可解决。例如,若选择温度函数为

,则上列温度T序列改变为下列系统从高(热)到低(冷)的

数值。序列:

现在系统的冷热序列与温度函数的代数值大小的次序相一致,连续变化。故选择

作为温度函数讨论负温度系统的热力学性质,会带来相当的方便。如图4所示,取

作横轴后,

减小,系统能量也减小,排除了冷热与温度数值变化不自洽的矛盾。

Figure 4. E/μ0BN as a function of α = −β

图4. E/μ0BN随α = −β的变化曲线

2.5. 存在负温度状态的条件

由上述讨论可见,系统存在负热力学温度状态的一个首要条件是系统能达到热力学平衡态,从而具有确定的温度,能应用温度的概念。在这里,我们想再次强调,决定系统热力学函数的是系统的最概然分布,而并非它的一切可能概率分布;其次,系统的能量必须有上限。一个无能量限制系统的熵

将随系统的能量E的增加而增长,直至无穷;这种系统的熵不可能有极大,故它的热力学温度始终只能为正(

)。再次,为了确保热力学系统处于热平衡状态,必须保证核自旋系统,能通过发射或吸收光子实现的核之间的弱相互作用,达到热平衡。而且这个实现核自旋系统平衡态所需的弛豫时间

(约为10−5 s),要较之系统与整个晶体通过核电四极矩或杂质等相互作用,发生能量传递而建立热平衡所需的特征时间

(约为几十秒)远小,以确保核自旋系统随时处于近热孤立状态,并达到热平衡,从而有可能在一段时间内保持负温度状态。

2.6. 核自旋系统负温度状态的实验观测

前面已经提到,上个世纪50年代初Pound,Purcell和Ramsey等学者首先通过对氟化锂(LiF)晶体中核自旋系统磁性的实验研究,证实了核自旋系统中存在的热力学负温度状态。他们将LiF晶体置于

和

的外磁场之中;经过几分钟后,晶体达到约为300 K的正温度状态;随后对试验样品作绝热去磁降温,外磁场降到

和

,晶体温度约为5 K;再后,迅速地(在0.1 μs时间内)翻转磁场,这时的外磁场为

和

,在时间处于

范围内,实现了核自旋系统约为−10 K的负热力学温度状态;随后再对系统作绝热充磁升温,使系统处于外磁场

和

中,温度升到−400 K;最后,经过几分钟,当

后,由于核自旋系统与晶格之间的相互作用,系统温度等磁冷却,经过

,

,再回到初始的300 K的正温度状态。全部过程在2~3 s内完成 [13]。

1956年Ramsey [14] 对负温度概念做过较详细的理论分析,指出:系统能量有限是系统能处于负温度状态的必要条件。他还发现,负温度系统的受激发射会导致外加信号的相干放大,具有负阻抗,可作为放大器用。这正是现代激光器的重要特征。

3. 负温度系统热力学

3.1. 热力学第一定律对于负温度系统继续有效

负温度系统中的内能以及作为内能改变度量度的热量和功的定义,与正温度系统的定义一样,并未改变。因此,作为普遍的能量守恒和转化定律在涉及热现象宏观过程中体现的热力学第一定律,对于负温度系统继续有效。只是在涉及负温度时,在一些情况下较为方便的是应用温度函数

。

3.2. 熵增加原理对于负温系统继续有效

前面我们在定义负温度系统的态函数时,应用玻耳兹曼熵公式(II.7)。这就是说,无论是在正温度系统中,还是在负温度系统中,熵都是系统无序度的量度。在没有外界影响的条件下,大量粒子组成的系统中的自发过程,实质上都是系统从一个概率较小(相应的微观态数目较少和无序程度较低,或熵值相对小)的状态向概率较大(相应的微观态数目较多和无序度较高,或熵值相对大)的状态过渡的过程,直至达到概率最大(相应的微观态数目最大和无序度最高,或熵值最大)的最概然状态,这就是平衡态。事实上,从有序趋向无序和随之的系统熵增加是孤立系中发生的、所有自发不可逆过程的基本特征。因此,作为热力学第二定律一种表述的熵增加原理:孤立系的熵不减少。它无论对正温系统还是负温系统都是成立的。把熵增加原理应用于任意过程,我们可以得到热力学第二定律的熵表述:

或

(III.1)

其中系统总的熵变

由两部分组成:一部分是由不可逆过程引起的熵变

,它总大于零;另一部分是因系统从外界温度为T的热源吸(或放)热引起的熵变

,它可正,也可负。(III-1)式中的大于号用于不可逆过程;等于号用于可逆过程。符号đ表示微元过程中传递的无穷小热量,头上加一横,是为了使之与微分符号相区别,因为热量Q是过程量,不是态函数。

由(III-1)式的熵微分式

可知:对于负温(

)系统:

(系统吸热),

(系统熵减少),系统趋向有序;

(系统放热),

(系统熵增加),系统趋向无序。

这是可以理解的,因为在负温系统中系统的熵随其能量的增加而减小,故吸热将使系统趋向有序。

3.3. 对于负温系统,热力学第二定律的克劳修斯表述:“不可能使热量从负低温热源自发地转 递到负高温热源,而不产生其它影响。”仍旧成立

设如图5所示的两个负温热源,A是高温热源,B是低温热源,则有

,例如:

Figure 5. For discussing the Clausius statement in region of the negative temperature

图5. 讨论负温区克劳修斯表述用图

。现有热量Q,从A传递给B,故熵变分别为

系统的总熵变

(III.2)

满足熵增加原理。这样看来,热力学第二定律的克劳修斯(Clausius)表述和喀拉氏(Caratheodary)表述 [11] 在负温度范围内都可维持不变,继续有效。但下面将看到,热力学第二定律的开耳文(Kelvin)表述则必须修改 [15]。

3.4. 负温度区的卡诺循环

在温熵(T-S)图上,工作于两个正温度

和

间的卡诺热机循环,如图6(a)所示:沿

等温线,系统吸收热量

;沿

等温线,系统放出热量

。矩形面积代表此循环所做的正功

吸收和放出热量之数值比与热源的温度比成正比:

故正温区工作的卡诺热机效率

完全由两热源的温度所确定:

(III.3)

工作于两个负温度

和

之间的卡诺热机(正)循环(如图6(b)所示),沿着

等温线工质吸收热量

(因

,

,故

);沿着

等温线工质放出热量

(因

,

,故

)。系统循环做正功要求:

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 6. (a) The Carnot cycle of positive temperature; (b) The Carnot cycle of negative temperature

图6. (a) 正温度卡诺循环;(b) 负温度卡诺循环

,即要求

(III.4)

这个结果说明:一个正常工作的负温卡诺热机循环要求:从低温热源吸热,向高温热源放热。这样,似乎对于负温卡诺热机可以得到与正温卡诺热机相似的结果:吸收和放出的热量比和热机效率

也完全由热源的温度比确定,即:

但若再深入一步观察,不难注意到:工作于两个负温热源间的正向卡诺机,它既对外做功是一个热机;同时因它能从低温热源吸热,故还是一个制冷机。这两个利好合在一起,还能进一步提高卡诺热机的效率。根据上面提到的克劳修斯表述,人们可以把负温卡诺循环放到

高温热源的热量

,自动流向低温热源

。这样组成的负温联合循环,在完成一个循环后,总的效果将组成一个联合热机,它从温度为

的单一热源吸热

,使之全部变为有用的功W而不产生其它影响。这就是说,起码在卡诺循环这个特例上,我们证明了:对于负温系统,第二类永动机是可以做成的。下面,我们就来证明,对于负温度系统第二类永动机是可以做成的这一结论,是普遍成立的。这也就是说,对于负温度系统热力学第二定律的开耳文表述不再成立,必须改变。

3.5. 在负温区,热力学第二定律的开耳文表述:“不可能从单一热源吸热,而使之全部变为有 用的功,而不产生其它影响。”或“第二类永动机是做不成的。”或“功是可以自发地转 化为热,而热是不可能自发转化为功而不产生其它影响。”不再成立,必须修改

若在负温区真有一个热机,能从温度为

的单一热源吸热Q,使之全部变为有用功W。这样的热机在作一个循环后,系统总的熵变必需满足熵增加原理:

(III.5)

(III.5)式说明,不可能作功(

)把热传递给负温热源而不产生其它影响;但可以从单一负温热源吸热使之全部变为有用的功(

),而不产生其它影响。这就是说,与正温区相反,在负温区热力学第二定律应表述为:热是可以自发地转化为功,功是不可能自发转化为热,而不产生其它影响的。或者:在负温区第二类永动机是可以做成的。

此外,由于在正温区,第二类永动机是做不成的;为了使热转化为功,必须同时有一定的热量由高温热源传递到低温热源。这就是说,在正温区一个能为外界连续不断提供有用功的热机,至少需有两个热源:从高温热源吸热,向低温热源放热。在负温度区,第二类永动机是可以做成的;热机只需从单一热源吸热,就可连续不断地向外界提供有用的功,热机效率为100%。多热源对于在负温区工作的热机,除了那个直接提供热量的热源外,其它热源只能起到一个中介的作用,一个热量转运站的作用。正如前面在讨论卡诺循环时看到的,在负温区工作于两热源间的卡诺热机,必须从低温热源吸热,向高温热源放热;而高温热源吸收到的热量是可以自发回到低温热源的,故循环的最终结果,还是从单一热源吸热,高温热源在这里只其到一个热量转运站的辅助作用。

这样看来,若能使热机在负温区运行,情况似乎十分诱人。但是,前面已经指出过,负温系统存在的三个条件。一个能量有限﹑仅能在几秒钟内才能存在的小质量物质的负温度状态,是不可能为外界连续不断提供有用的机械能的。因此,到目前为止,负温度系统性质的研究,还只能停留在实验室内和理论性研究的阶段。负温度系统的实际应用,还有待于进一步的深入开发和研究。

3.6. 负温度系统的热力学第三定律

正温区的热力学第三定律有两种等价的表述:一是能斯脱定理;二是绝对零度不可达原理。前者确认:凝聚系的熵在任一可逆的等温过程中的改变,随绝对温度趋于零而趋向零,即

。后者确定:不可能通过有限数目手续的操作,使凝聚物质的温度冷却到(正的)绝对零度(+0 K)。在普朗克提出绝对熵的概念,并定义零点熵等于零(

)后,绝对零度不可达原理还可等价的表述为:不可能通过有限数目手续的操作,使系统的熵降低到零。

建立在大量实验基础上的热力学第三定律,是人们研究凝聚物质在极低温度下的性质和行为的基本依据。由此引出了不少有关物质在零温附近的性质和行为的重要结论,如随绝对温度趋向于零,凝聚物质的比热

、

,热膨胀系数

和压缩系数

将趋于零等。而且结论的可靠性,正为越来越多的实验所证实。这就是说:随温度趋向零,任何物质的体积V、压强p、内能U、焓H等热力学状态函数,不再与它的温度T有关,趋向一个恒量。

在引入系统的负温度概念后,自然的会提出问题:在负温零度(−0 K)附近,热力学第三定律是否还继续成立?可以确认,只要把“正温”改变为“负温”,热力学第三定律的不可达原理仍应成立。这就是说,在负温区,绝对零度不可达原理可表述为:不可能通过有限数目手续的操作,使系统加热到负的绝对零度(−0 K)。事实上,假如通过有限数目手续的操作,我们能够使系统(譬如前面刚讨论过的二能级核自旋系统),加热到负的绝对零度,那末,只要迅速地翻转(譬如翻转时间

大于核自旋达到热平衡所需的弛豫时间

,远小于系统与整个晶体通过能量传递建立热平衡所需的特征时间

几十秒)外磁场,就有可能在有限的时间范围内实现系统的(正的)绝对零度(+0 K),但是这是不可能的,因为它违反正温热力学第三定律。反之,当对处于任意靠近+0 K的核自旋系统,迅速地实施翻转外磁场,就有可能在有限的时间范围内,实现任意靠近−0 K的核自旋系统的状态;但由于+0 K是不可达的,故−0 K也是达不到的。这样,在引入负温度概念后,我们是否可以把热力学第三定律的不可达原理进一步扩展,表述为:通过有限数目手续的操作,既不可能使凝聚系冷却到正的绝对零度(+0 K),也不可能使系统加热到负的绝对零度(−0 K)。或应用普朗克提出的绝对熵的概念,绝对零度不可达原理还可等价的表述为:不可能通过有限数目手续的操作,使凝聚系在负温区的熵降低到零。