1. 引言

近年来,由于工业污染的加剧,农业化肥的大量施用以及固体废弃物的地下填埋等外源重金属进入土壤后,不像一般污染物可因挥发、降解、代谢而消失,加上土壤对重金属的吸附,可使重金属积累于土壤环境中 [1] [2] [3] [4]。当含有重金属的污水灌溉农田土壤后,将会造成重金属元素在土壤表层积累,在降雨、降雪及灌溉的作用下,积累的重金属可能会被不同程度的淋溶下来,有一部分则渗滤进地下水中,导致了地下水的污染,严重威胁了人类健康。地下水一旦遭到污染,恢复治理的难度很大。研究显示,重金属污染物对土壤的危害主要表现为:重金属的降解周期很长,重金属在土壤中被土壤中有机或者无机配体结合形成络合物,从而使其移动性降低 [5] [6];某些重金属可在微生物作用下转化成毒性更大的金属有机化合物,进入土壤的重金属污染制微生物的繁殖和代谢能力,并影响动、植物的正常生长生存 [7] [8];此外可对周围环境造成污染,土壤中的重金属在淋溶条件下可进入地表水和地下水中,加重水体污染,影响水生生物,同时土壤中的重金属经过化学或微生物的作用扩散至大气中,对大气环境造成污染;土壤重金属含量超标时,通过农作物造成二次污染,最终进入人体内,对人体健康造成危害 [8] [9] [10]。

砒砂岩中含有重金属,因此选择不同比例的砒砂岩与沙形成的复配土壤为基础,了解模拟降雨淋溶条件下土壤重金属的垂直迁移规律与影响因素,揭示模拟降雨条件下土壤重金属的释放动态变化规律,建立砒砂岩与沙形成的复配土壤中重金属迁移的预测方法,为动态农田土壤中重金属的动态变化提供基本参数,为科学管理土壤环境质量提供理论依据。系统研究不同复配土中重金属污染状况以及典型重金属在土壤中的吸附迁移规律。

2. 材料与方法

2.1. 供试土壤

供试材料为砒砂岩和沙复配后所形成的新型“土壤”,详细复配比例见表1。砒砂岩与沙均取自毛乌素沙地,土壤容重约为1.3 g/cm3,采集风干土过2 mm筛备用。

Table 1. Proportion of mixed sandstone and sand

表1. 砒砂岩和沙复配比例

2.2. 试验方法

(1) 填装土柱根据干土壤的容重,将过筛后的土分4层装填,每次装填10 cm,每次填装所需的土量根据下式计算:土壤总质量 = [土柱容积 × 土壤容重 × (1 + 初始质量含水率)],用塑料压实器压实,并把压实的土壤表面划毛,继续下一次装填,以保证土柱内的全部土壤颗粒分布均匀。在土柱上下两端各铺上一层的滤纸,防止表层土壤受到强烈冲击和底端土壤颗粒堵塞出水口。

(2) 试验装置

土柱总高度设为50 cm,覆土厚度为40 cm,土柱为内径8 cm的有机玻璃管,上部为敞开,底部有均匀网眼的出水洞,底部中心连接水器,底部侧口橡胶管连接出水。具体装置见图1所示。

Figure 1. Schematic diagram of infiltration device

图1. 渗透装置示意图

(3) 设置渗透溶液

试验设置渗透溶液水平Cu为400 mg/L、Mn为350 mg/L、Ni为200 mg/L、Cr为300 mg/L及Cd为1.0 mg/L。渗透溶液水平设定依据重金属风险筛选值。

(4) 渗透试验

试验开始前,先在土柱中加入去离子水浸湿土壤,使其达到饱。将土柱从顶端注入渗透液如图1,保持土柱有1 cm渗透液水头。对渗透全程进行人工等时间间隔采样,即在渗透开始每2~4小时取样一次,并记录相应取样时间,当出流液浓度与进入溶液相等时穿透实验结束。样品采集后立即送至实验室进行检测。

(5) 水质监测方法

测试指标包括Cu、Mn、Cr、Ni、Cd,采用电感耦合等离子质谱法ICP-MS进行测定(HJ700-2014)。

2.3. 数据处理

试验数据采用SPSS (PASW Statistics 16.0)进行单因素方差分析,利用EXCEL 2007和Sigmaplo12.5进行数据整理并制图。

3. 结果与分析

3.1. 黄土中重金属离子的穿透规律

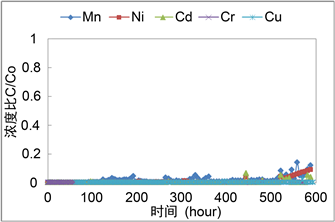

从图2可以看出,穿透实验进行近600小时,黄土土柱出流液中重金属离子Mn2+、Ni2+、Cd2+有微弱的上升趋势,其余重金属离子的浓度基本为零,说明重金属在黄土中尚未穿透,说且黄土对重金属离子的吸附能力强,因而对其的迁移阻力更大。

Figure 2. Penetration curves of different heavy metals in the loess

图2. 黄土中不同重金属离子穿透曲线

3.2. 沙中重金属离子的穿透规律

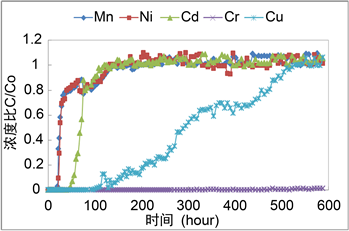

从图3可以看出,穿透实验进行100 h内土柱出流液中重金属离子除Cr2+未穿透外其余重金属离子Mn2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+皆完全穿透沙土柱。从重金属离子穿透的速度看,Mn2+ > Ni2+ > Cu2+ > Cd2+,Mn2+、Ni2+在沙中运移明显在迁移实验10 h左右,Cd2+在12 h,Cu2+在20 h;而Mn2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+离子完全穿透沙的时间分别为16 h、16 h、22 h、80 h;直至实验进行250 h左右,Cr2+离子完全穿透。

Figure 3. Penetration curves of different heavy metal ions in the sand

图3. 沙中不同重金属离子穿透曲线

3.3. 砒砂岩中重金属离子的穿透规律

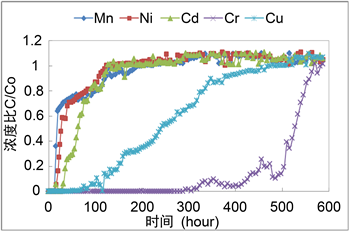

从图4可以看出,穿透实验进行近300 h左右,砒砂岩土柱重金属离子Mn2+、Ni2+相继完全穿透土柱,Cd2+离子有上升趋势,其余离子未有显著变化;Mn2+、Ni2+在砒砂岩中运移明显在迁移实验306 h、330 h左右,而Mn2+、Ni2+离子完全穿透沙的时间分别为414 h、494 h。

Figure 4. Penetration curves of different heavy metal ions in sandstone

图4. 砒砂岩中不同重金属离子穿透曲线

3.4. 砒砂岩与沙不同比例下重金属离子的穿透规律

从图5可以看出,穿透实验进行近600 h,复配土土柱出流液中重金属仅Cu2+、Cr2+未穿透,其余重金属离子均完全穿透复配土土柱。Mn2+、Ni2+、Cd2+在砒砂岩:沙为1:1的复配土中运移明显在迁移实验120 h、184 h、462 h左右,完全穿透时间为152 h、312 h、534 h。已穿透的重金属离子在初期浓度持续较长时间为0,随着时间的推移,出流液中浓度逐渐增大,最终达到稳定,形成“S”型曲线。

Figure 5. Penetration of heavy metal ions in compound soil (sandstone:sand = 1:1)

图5. 复配土(砒砂岩:沙 = 1:1)中重金属离子的穿透规律

从图6可以看出,穿透实验进行近600 h,复配土土柱出流液中重金属Mn2+、Ni2+、Cd2+已完全穿透,Cu2+将要完全穿透,仅Cr2+浓度基本为零。Mn2+在砒砂岩:沙为1:2的复配土中运移明显在迁移实验92 h、96 h、168 h左右,完全穿透时间为148 h、196 h、248 h。

从图7可以看出,穿透实验进行近600 h,复配土土柱出流液中重金属Mn2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+皆已完全穿透,Cr2+离子的浓度基本为零。Mn2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+在砒砂岩:沙为1:3的复配土中运移明显分别在迁移实验80 h、92 h、176 h、260 h,完全穿透时间为184 h、172 h、216 h、480 h。

Figure 6. Penetration of heavy metal ions in compound soil (sandstone:sand = 1:2)

图6. 复配土(砒砂岩:沙 = 1:2)中重金属离子的穿透规律

Figure 7. Penetration of heavy metal ions in compound soil (sandstone:sand = 1:3)

图7. 复配土(砒砂岩:沙 = 1:3)中重金属离子的穿透规律

从图8可以看出,穿透实验进行近600 h,内复配土土柱出流液中重金属Mn2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+皆已完全穿透,Cr2+的浓度基本为零。Mn2+、Ni2+、Cd2+在砒砂岩:沙为1:4的复配土中离子浓度大幅增长的时间分别为渗透实验的20~68 h、22~72 h、52~84 h、148~528 h。

Figure 8. Penetration of heavy metal ions in compound soil (sandstone:sand = 1:4)

图8. 复配土(砒砂岩:沙 = 1:4)中重金属离子的穿透规律

从图9可以看出,穿透实验进行近600 h,复配土土柱出流液中重金属Mn2+、Ni2+、Cd2+、Cu2+、Cr2+皆已完全穿透。Mn2+、Ni2+、Cd2+在砒砂岩:沙为1:5的复配土中离子浓度大幅增长的时间分别为渗透实验的12~44 h、16~44 h、29~44 h、104~468 h、426~570 h。

Figure 9. Penetration law of heavy metal ions in compound soil (sandstone:sand = 1:5)

图9. 复配土(砒砂岩:沙 = 1:5)中重金属离子的穿透规律

4. 结论与讨论

通过试验研究发现,重金属在黄土中渗透和迁移的时间较长,各重金属都不易发生迁移,黄土对其的渗透阻力较大;在纯沙中,各重金属的穿透速度大次序为Mn2+ > Ni2+ > Cu2+ > Cd2+,并且较易发生迁移和渗透;当砒砂岩与沙复配后,随着沙子的增加比例增大时,重金属穿透的阻力慢慢减小,但是砒砂岩存在粘性,易于沙发生粘结作用,对重金属渗透有一定阻碍作用。