1. 《心灵捕手》简介

威尔(Will Hunting)出生在波士顿一个贫寒家庭,自幼便被父母遗弃,换过三个寄宿家庭,经常被醉酒的养父殴打,在暴力与虐待中长大,灰暗的童年让他形成了强烈的自卑感和攻击性。威尔在麻省理工学院做清洁工,凭借其在数学方面有着过人的天赋,他轻易地解答了数学系郎博教授(Prof. Gerald Lambeau)在公布栏写下的高端数学难题。郎博教授珍惜这个世间罕见的数学天才,把他从看守所保释了出来,并请心理医生尚恩(Sean Maguire)对他进行辅导。在尚恩心理辅导下,威尔破碎的人格得以重建。在这过程中,威尔遇见了心爱的姑娘思凯兰(Skylar),两人相识、相恋。当思凯兰因为学业需要搬去加州,邀请威尔一起前往,威尔由于害怕被再次抛弃,主动选择结束这段恋情,留在自己同伴身边,继续做体力工作。尚恩点破了深藏于威尔内心的自卑情结,威尔摘下自己的面具,面对自己的阴影,意识到自己内心真正渴望的是爱与被爱,于是他毫不犹豫地推开了朗博教授介绍给他的高薪工作,开着他的死党查克(Chuck)送给他的车,赴往加州,勇敢地去追寻心中所爱。

在威尔从拒绝袒露荆棘包裹的内心,到有勇气去追逐爱情和自己想要的生活的过程中,数学教授郎博、死党查克、女友思凯兰以及心理咨询师尚恩都起到了不可忽视的作用。在心理咨询最后,威尔终于在意识层面认识到“那不是我的错”,从而成功地将情结纳入并整合为意识的一部分,实现个性化历程。

2. 心理分析理论

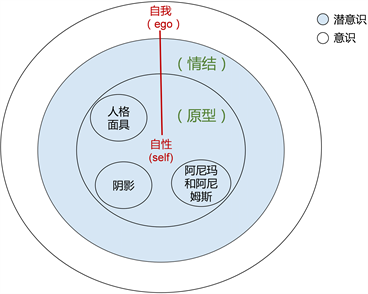

卡尔•荣格是瑞士心理分析学派创始人,最大的贡献是提出了集体潜意识理论。荣格心理学又称分析心理学(analytical psychology),是在20世纪20年代左右开始形成并逐渐发展起来的。在荣格看来,人的心理有三个层面,表层是以自我为中心的意识,也称自我(ego);中间是个人潜意识(personal unconsciousness),主要内容是情结;最深层是集体潜意识(collective unconsciousness),其中包括人格面具、阴影、阿尼玛与阿尼姆斯、自性等原型(杨韶刚,2017)。原型(archetype),“它源自于远古时代,必然是一种凝结或沉淀,同时也是某种反复出现的心理经验典型的基本形式”(C. G.荣格,2016),即是一种来源于远古时代,逐渐积累沉淀而形成的受潜意识决定的心理内驱力,它常常不受意识的控制,而在不知不觉中影响我们的行为。“自性”(self)是荣格提出的所有原型中的核心原型,代表着一种整体人格(total personality),它的特点是能够潜在地把一切意识和潜意识的心理过程、内容和特性都结合在一起,使之组成一个有机的整体(杨韶刚,2017)。“自性”在日常生活中,可以被简单的理解为“真我”或者“自我本质”,是将自己区别于其他人的标志。“自性”是对由远古时代长期积累下来各种人格本质的统称,是对已存在的人格状态的静态描述,寻找自性,就是解决“我是谁”这一人生命题。

如图1所示,荣格心理模型的三层面及其联系,将能够使个体更加了解自身心灵深处的秘密,为个体实现“个性化”历程提供了可追寻的路径。“个性化”(individuation)这一概念由荣格提出,“个性化意味着成为一个单一的、同质的存在。就‘个性’包含着我们心灵深处的、最终的和无与伦比的独特性而言,它也含有成为一个人自己的自性的意思”(C. G.荣格,2016)。荣格把个性化的形成过程比拟为中世纪炼金术士通过精馏和提纯将贱金属冶炼为贵金属(黄金)的化学过程。“炼金术士认为这门艺术的本质,一方面在于分离和分析,另一方面在于合成与合并”(安东妮·史蒂文斯,2007),炼金术士对贱金属进行精馏的过程,可以被比作个体不断地对自我进行心灵的“分解”;而炼金术士对混合在一起的贱金属进行不断提纯的过程,则是指将不同的精神成分过滤并提取其有益部分融入个体可感知的意识之中的过程,即进行心灵的“整合”。可见,实现个性化要求把理性的意识与非理性的潜意识整合为一个人格的整体,使之处在一个平衡的状态中,而这种整合的力量就是“自性”。

Figure 1. Diagram: three levels of Jung’s psychological model and the relations

图1. 荣格心理模型三层面及联系

3. 威尔的心理分析

3.1. 自卑情结

情结(complex),被荣格定义为“个人无意识中,对造成意识干扰负责任的那部分无意识内容”(范红霞,申荷永,&李北容,2008)。“情结与创伤性经验有关,每种情结又都根深蒂固地源于一种原型,这就意味着,情结的形成既有与生俱来的内因,又有后天经验所提供的外因,创伤的发生与原型相关联而导致充满情绪的记忆意象,两者的综合便形成相当稳定的结构”(范红霞,申荷永,&李北容,2008),这个结构携带一定心理能量,从而影响着人们的心理健康状况。消极的情结,又可被称为破碎的人格,因为它从完整、和谐的人格内部分离了出来,当部分人格携带的心理能量占主导地位,它失去了与人格整体活动的一致性,会造成个体内部与外部环境产生不可调和的冲突,从而导致个体会对世界产生扭曲的看法,以至于意识的主体长期活在恐惧、愤怒、痛苦、焦虑等负面情绪体验中,无法获得内心的平衡与安宁。

主人公威尔内心存在着自卑情结,所以当遇到生活中暂时无法适当应对的问题时,强烈的自卑感会促使威尔产生一系列负面情绪体验,这些消极的情绪引导着他不断采取补偿动作,以争取优越感,可是却并不能从根本上解决问题,反而会影响他与周围环境的关系。威尔内心自卑,所以刻意表现出桀骜自大的一面,以偷盗、斗殴、脏话、逛夜店的行为违抗成人世界规范,用获得的思凯兰的联系方式羞辱克拉克,在尚恩面前夸耀自己的性能力,自以为是在像周围人宣告自己的“男子气概”,可实际上正如尚恩描述威尔一般是个“被吓傻了的狂妄孩子”。威尔内心自卑,不相信自己可以和白富美思凯兰建立长期而稳定的亲密关系,不敢追求幸福,所以一味地避免痛苦甚至选择主动结束恋情,为了避免再次被遗弃,宁愿选择孤独。

察觉并接纳自我的情结,是实现个性化的第一步,只有让威尔意识到并接纳自己的自卑情结,承认自己一直用攻击性、不合作、逃避的方式面对着这个世界,威尔才能进一步接近自己的自性,才能有勇气去做出改变。

3.2. 人格面具

人格面具(persona),是荣格集体潜意识里的一个重要的原型,在拉丁语中原指演员在舞台上所戴的面具,荣格定义其为一个人表现在外部的那种得到社会认可,并且能和一个人应怎样在公众面前表现出来的观念相一致的人格(杨韶刚,2017),因此他基本上不能反映一个人的真实面目,而是由他人的喜好决定的对外部世界做出的恰当反应。

在大众面前,威尔是一个不折不扣的地痞流氓,口吐脏话,整日与他的三个朋友一起“鬼混”,时不时地挑起争端与人殴打,在法庭上,威尔巧舌如簧地广引法律案件为自己申辩,法官看完威尔多次袭警盗窃的犯罪前科的记录后,驳回了威尔的无罪辩护:“我知道你住过几个寄养家庭,因受虐待而从其中三个搬出,别的法官关心你判你之前无罪,但是你打警察,你就得坐牢”。威尔最初以清洁工的身份在麻省理工学院工作,看到郎博教授在布告板上布置的数学难题后,先是自己默默地在厕所带有雾气的镜子上推演论证过程,然后趁着深夜无人时,偷偷将这道题的正确推理过程写在了布告板上,他是在刻意隐瞒自己的天赋。第二天大家都很好奇到底是谁解出了这道难题,郎博教授找了一圈也毫无头绪,于是又出一题,结果威尔又很快地将答案解出,却不巧被郎博教授撞见,威尔被发现的第一反应就是逃离现场,然后主动辞去了麻省理工学院的清洁工工作,但是当他的死党查克问起此事时,他却含糊其辞地说自己被辞退了。在影片的末尾,查克鼓励威尔追求真我说出的一番话:“兄弟,你拥有我们都没有的天赋,就如同你已经拥有了百万奖券,却窝囊地不敢兑现”、“你再和我们待一起20年,窝在这里是浪费你的时间,也是侮辱我们”,揭示了威尔怪诞行为的原因——他的社会地位和童年遭遇,让他在内心里就不能相信自己可以被这个世界真正用爱容纳进去,而成年后的他内心唯一相信的只有他的三个被世俗定义为“低级”、“下流”但却很讲义气的朋友。愤世嫉俗、具有攻击性、掩藏自己的天赋,带上问题少年的人格面具,才能赢得查克等人友谊,待在这个给予他温暖的群体中。

3.3. 阴影

阴影(shadow)是集体潜意识里另一个重要原型,阴影是由个体所不愿意显露出来的一些消极或负面的心理内容组成的,这些内容是个体自认为不可在社会生活中显露出来的,因为它们非常的脆弱(杨韶刚,2017)。消极或负面的心理内容,如愤怒、嫉妒、仇恨等情绪,被个体认作是自己心中的阴暗面,是个体不愿意在世人面前展现的“异己”,因此,阴影与人格面具具有一定的相对性。由于阴影的内容具有因人而异的特点,所以阴影也会被理解为一个人特有的品质特征。

朗博教授是推动威尔揭开面具的第一个重要人物,他欣赏威尔的数学天赋,于是将威尔从监狱中保释出来,并与威尔协定每周见心理医生,威尔为了摆脱牢狱不得不答应了朗博教授,但是威尔总是用尽各种方式侮辱并惹怒来帮助他的心理医生。当郎博教授发现并培养了威尔的数学天赋后,高端企业及美国情报处向威尔抛来了橄榄枝,郎博教授极其渴望威尔能继续有所建树,但是威尔却毫不在意甚至有些鄙夷,派了查克前去戏谑面试官,以示对朗博教授的拒绝。

内心脆弱、对自己和世界持有否定态度,是深藏于威尔潜意识里的阴影,这使得威尔会不自觉地对接近他的人进行目的评判,即使朗博教授尝试很多方式去帮助他,但对于威尔来说,目的不纯粹的帮助即是间接伤害,所以他表现得像一只刺猬,将自己的刺狠狠地刺向试图接近他的人。阴影的存在依赖于光的直射,透过威尔的阴影,却可以感受到他对友谊的珍视,对功利世界的戏谑,以及对追求真我的微弱意愿。但这些品质大都是未分化的、不成熟的、被长期压抑的,一旦遇到一些引发极度焦虑的外部刺激,阴影便会从潜意识里跑出来,对自我发威,在不受人的意识控制的情况下,个体就有可能引发精神危机。

人们为了获得外部的认可,尤其是为了获得心仪对象的青睐,会尽可能地展现自身好的一面而不自觉地隐藏自己阴影的一面,阴影与人格面具是相对的,当一个人长期披着“好的一面”的人格面具,心理压力找不到释放的出口,阴影就会不受控制地发作。

3.4. 阿尼玛

阿尼玛(anima)作为男人的女性人格成分,阿尼姆斯(animus)是女人心理中的男性内容。阿尼玛或阿尼姆斯的认识导致一种三位一体,对于一个男人来说,其中第三是超越性的:男性的主体,对立的女性主体,超越性的阿尼玛。当男性遇到他的阿尼玛时,他必须放弃自己的抗拒,克服恐惧,才能与他的阿尼玛达成和解(C. G.荣格,2014)。人类的生命是基于男性和女性力量的在个体内外部和谐结合。如果一个男性展现的仅仅是它的男性气质,他的女性气质就会始终遗留在无意识中而保持其原始的未开化的面貌(卡尔文·霍尔&弗农·诺德比,2017)。

聪敏、好学、自信、幽默的思凯兰是威尔的未开化和发展的阿尼玛原型,她也陪伴和促使着威尔的心理转化。思凯兰如同威尔的一面镜子,投射出他的不安全感,渴望爱,追求完美。思凯兰与威尔在哈佛酒吧初次相遇之时,威尔就向思凯兰展示了自己作为男性主体魅力的一面,他为了维护死党的尊严将哈佛学霸克拉克回击得哑口无言,于是威尔桀骜不驯却又才华横溢的气质就深深地吸引了思凯兰;约会时,他十分轻松地就解出来思凯兰的化学作业,同为学霸的思凯兰了解到威尔的天赋后,对威尔更加崇拜;在约会的过程中,威尔为了维持这种崇拜,在女友面前尽量表现出他的天才头脑和自信的一面,却刻意地隐瞒了自己阴暗的童年经历和家庭状况,甚至还编造了自己十二个假哥哥的名字。

当思凯兰提出她要去加州深造学业,希望威尔和她一起搬去加州,但威尔没有过多思考就拒绝了思凯兰的请求。思凯兰不甘地问了威尔一句“为什么?你到底在害怕什么?”,而这一句话突然深深地刺激到了威尔,内心的阴影像洪水般袭来,威尔从小被抛弃的经历,使他在成长中,没有稳定的亲附,精神上被遗弃,身体上被虐待是他无法逃脱的梦魇。被双重虐待长大的孩子,人格是破碎的,因为小时候需要和渴望情感上接近时,他的养育者就抛弃了他,所以对于威尔而言,思凯兰的搬走就是危险的信号。如果选择与思凯兰搬去加州,朝夕相处的生活必定会使威尔内心脆弱的一面展露无遗,而这一面也是他内心抗拒承认的对立女性主体的意象。威尔否认自己内心的脆弱与情感上的需求,这种消极的防御机制只能使他暂时逃离,却不能从本质上解决与他人建立亲密关系的问题。因为害怕被思凯兰代表的阿尼玛吞噬,所以他也暂时无法与自己的阿尼玛达成和解。

在分手前的争吵中,思凯兰才向威尔透露,自己十三岁丧失心爱的父亲,用继承得来的家产供自己深造学业,她不在乎金钱与地位,她只在乎敞开心扉的威尔本身。作为威尔心中的阿尼玛形象,思凯兰的哭诉,为威尔提供了面对创伤的另一个途径:顽强地克服而不是封闭自己。思凯兰的陪伴与爱,会促使威尔在意识层面对女性的看法发生改变,从而放下之前对女性主体意象的抗拒,把阿尼玛整合到男人的意识人格中,这一过程是自性化过程的一部分。

3.5. 威尔的个性化历程

个体的个性化过程,就是从现阶段的“我”走向内心想成为的“我”的人生过程,在这一过程中,各种现实因素会使个体被迫中断个性化的进程,而依据荣格的理论,“自性”能够引导个体重新找到方向并继续带领个体踏上个性化的道路。所以,每个人要想实现个性化,必不可少也是最重要的一步就是找到自性,即每个人要清楚自己到底是谁。没有稳定自我价值认同感的人,会不断地怀疑自己对外部世界的判断是否正确,而这些不稳定的、没有把握的价值观会导致我们在生活中无法善待自己,无法用体验到情感滋养自己的灵魂,从而阻断我们通往幸福的道路上。

威尔带上“问题少年”的人格面具,在接受尚恩心理治疗前表现出对真我、对世界的否定态度。威尔与尚恩第一次见面时,怀着“恶作剧”心理,在尚恩的房间里寻找暴露尚恩心理弱点的蛛丝马迹,企图用击溃尚恩心理防线的方式达到逃避与尚恩进行心灵交流的目的。高智商的威尔发现了一幅挂在窗台的画,他通过画的特殊色彩推断出尚恩的内心有创伤,于是他挑衅地问尚恩:“你的妻子是不是和别人有染,所以你画出来这在狂风暴雨中任由摆布的小船?”,已经亡故的妻子本就是尚恩内心的一块伤疤,深爱妻子的尚恩听到如此侮辱妻子的话语,直接掐向了威尔的脖子,警告他小心措辞。通过一幅画就能窥测出尚恩内心的伤疤,除了威尔拥有超高智商这个原因之外,还因为他们有相似的经历和状态,相似的经历和状态为他们之间的共情提供了一定的基础。因为威尔经历过或者说内心深处正处于画中“风雨飘摇”的状态,只是威尔不愿意承认自己也是这条小船上的人罢了。

幸运的是,威尔的攻击性没有击退尚恩。在第二次心理咨询时,尚恩带威尔坐在河畔的长椅上,耐心地进行交谈。尚恩毫无保留地撕开了自己的伤口,将自己最脆弱的部分,自己与已故前妻的故事,讲给了威尔。宽容与爱的力量,让威尔收起了以往的玩世不恭,坐在长椅上思考了良久,也使得他在接下来的心理咨询中慢慢放下了戒备。个体一出生所接触到的无条件关注一般来源于自己的父母,但威尔一出生就被抛弃,从小没有真正地被爱过,在情感上他一直是被忽略的对象,所以他也没有学会如何去爱自己、去善待身边的人。尚恩与朗博教授在帮助威尔过程中最大的不同,就在于郎博教授更看重威尔的才华,对威尔的关怀是具有附加条件的,而尚恩对威尔的积极关注是无条件的,这使得尚恩成为了威尔移情的对象,健康的咨询关系帮助威尔逐步重塑了童年被压抑的未发展的情感。

第五次的心理咨询,就发生在威尔与思凯兰分手不久后,当威尔又在滔滔不绝地引用书中的论点高谈阔论地评价朗博教授提供的工作时,尚恩看出他在逃避重点,质询道:“这么长时间你感到孤独吗?你有过心灵伴侣吗?”威尔只好把死党查克的名字和他了解的众多已故的著名思想家、文学家、哲学家名字搬出来,可这些人都被尚恩一一驳回。尚恩对威尔说:“如果你不能踏出那一步的话,你就永远无法建立那种关系,因为你总是看到事情的负面影响。”“你如果就想当个清洁工,到哪里都可以,为什么偏偏选择了到麻省理工这样的世界一流好大学工作?”,尚恩以一连串的发问直逼威尔,希望威尔去直面自己内心的渴求,去意识到自己潜伏在麻省理工当清洁工实际上是为了间接得到更好的教育。

第七次心理咨询,威尔彻底将后天创伤经验所形成的自卑情结、自罪心理纳入自己意识的一部分。尚恩在听完威尔的经历后,直勾勾地盯着威尔,连续说了九次“It’s not your fault. (这不是你的错)”,引得威尔崩溃大哭,这九句重复的话,像一场甘霖打在了威尔久旱的心田上,让威尔一瞬间拥有了原谅自己破碎人生和追寻自我的勇气。在威尔与尚恩的心理咨询过程中,威尔童年被忽略的情感得到了弥补,并在尚恩的指导下开始寻找自性。威尔的自性无形中引导着他,使他意识到自卑情结引起的自罪心理一直是他给予自己的惩罚,整合情结接受自我后,他改变了看待世界的态度,勇敢地去追逐自己的人生,不用带着在大众面前“强大”的面具,不再害怕阴影的存在,理性处理与他人的关系,勇敢地追求爱情,去体验真实世界中的爱与被爱。

实现个性化的第二步,整合情结,即通过现实生活中行动上的改变,来削弱消极情结的负面作用,唯有不断地练习,让情结整合为意识可控的一部分,使之成为一个有机整体,威尔才能克服亲密障碍,重塑自我。在威尔与尚恩的心理咨询过程中,威尔也在不断地做出改变和尝试:从原来拒绝交流,到主动与尚恩交谈自己与思凯兰的恋爱情况;从给思凯兰打电话却没有勇气说约她出去到主动跑去思凯兰的宿舍与思凯兰约会;从隐瞒编造家庭情况到愿意让思凯兰与他的朋友们见面;从原来挑衅尚恩到拥抱尚恩并表达感激;从拒绝与思凯兰一起搬家到开车只身前往加州……威尔这些改变的行为,就是不断练习整合情结的过程,自我整合下的威尔,开始理解了世界,拥有了感激之心,多了一分温和也拥有了追逐爱情的勇气。

4. 结语

虽然影片讲述的是一个天才少年的故事,但威尔的个性化历程具有普遍性。现实世界中的每一个人,或多或少都会经历一些创伤性事件,这些创伤性事件或许会阻碍我们个性化的进程,会让我们失去实现梦想的勇气。面对过往创伤,不要封闭自己的内心,接受自己不可控的部分;必要情况下,借助一定的外力(专业心理医生、值得信赖的朋友等社会支持系统),去帮助自己找寻真我,关爱自己,确立自我的价值认同感,从而从心理和行动两个层面改变自己。就像炼金术士不断冶炼并提纯金属的过程,个体需要在人生“炼金”的过程中,不断地整合自我并将有益精神成分纳入意识层面,才能更好地与他人建立亲密关系、实现自我价值。