1. 引言

社交焦虑障碍(Social anxiety disorder, SAD)作为最常见的焦虑障碍亚型之一,核心症状表现是对一种或多种社交情境感到害怕、焦虑并出现回避行为。有研究指出,治疗社交焦虑障碍的首选方式是认知行为治疗(Cognitive-behavioral therapy, CBT) (Mayo-Wilson, Dias, Mavranezouli, Kew, & Pilling, 2014)。该方法的基本观点认为认知是情感与行为的中介,情感问题与行为问题的产生都伴随着歪曲的认知。治疗核心目标是为了扭转来访者不合理认知及其产生的行为,其基本模型包含“认知、情绪、行为”三个方面。通过心理教育、布置家庭作业等实现对症状缓解的治疗目标(戴维·H·巴洛,2012)。

但咨询室内的短暂帮助,在笔者看来,给来访者带来的疗效有限。同时,认知行为疗法聚焦于消除症状的思路,容易让咨询师忽视对来访者积极心理品质的挖掘和培养。此外,发现和发展这些积极心理品质,也很难在标准化的咨询模式中预先设计,而需要在此时此地的咨询现场加以觉察和领悟。第三次咨询结束后,督导师特意提醒笔者,关注心理问题的临床表现很重要,但另一方面,与症状相关的人格基础同样不可忽视,这位来访者的人格发展在互动中没有独立而完整的体现。

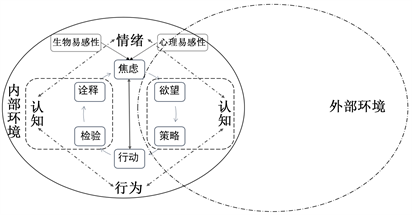

生态主义视角下的心理学认为人的心理空间是从人与自然、社会的互动中演化而来的,因此在个案概念化的时候需要通过了解来访者的心理空间,即内部环境(如遗传、人格、生理等)和外部环境(如现实压力、文化、宗教、家庭等) (訾非,2017),更系统、立体理解来访者出现的困扰。

如何有效识别焦虑情绪?朱建军、曹昱在他们的回归疗法中提出了“焦虑循环圈”的说法(朱建军,2014)。这一概念更精细地刻画了焦虑情绪的发生发展过程,能帮助来访者更清楚地看到自己的情绪–认知–行为反应。

该循环包含六个环节:焦虑、欲望、策略、行动、检验、诠释。焦虑:是一种以对“不存在”的担心为核心的多种情绪构成的一种复合情绪。欲望:来源于对焦虑的不接纳,认为有可能消除焦虑,是一种不满足感,人们希望满足欲望从而减弱或消除焦虑,获得满足感。策略:试图根据经验,找到能满足自己欲望的方法,从而缓解焦虑。行动:是内在自我和外在世界之间的对话,验证策略是不是适合于外在世界,只有行动能实现真实的转化有可能满足欲望。检验:行动是否完成、是否实现了策略、是否满足了欲望,欲望满足后焦虑是否减少。诠释:是一个系统认知过程,像做总结一样(对自己的情绪、自己是什么样的人、外部环境如何、自己与他人的互动等等)。由此可见,焦虑即情绪部分,欲望、策略、检验、诠释归属于认知部分,行动即行为部分,每个部分都体现了内外环境的互动。

因此,笔者综合运用认知行为疗法、生态心理学视角、焦虑循环圈进行个案概念化,秉持人本主义的原则,通过外化、寻找例外等叙事疗法的技术开展工作。

2. 个案背景

2.1. 基本信息

人口学信息:熙熙(化名),女,19岁,汉族,无宗教信仰,身高约155 cm,体型正常,西北人,大二工科在读学生。

主诉问题:熙熙自大学以来常出现在众人注视的情况下,行为僵硬、大脑空白、不敢眼神交流的情况,持续一年多。

求助动机:希望改善自己校内的社交困扰和家中与父亲交流的问题,提升自己人际相处的能力。

求助过程:2019年1月初,熙熙因为人际问题困扰长期情绪低落,恰好看到校内心理咨询招募来访者,进行了线上的来访者信息登记,而后和笔者沟通约定了评估访谈时间。咨询从2019年1月初至4月末,一月开展了3次咨询收集资料进行评估,寒假结束后,开展了6次咨询,共咨询9次。2019年12月,进行了一次回访。

咨询就诊经历:无过往咨询、精神科就诊经历,是第一次心理咨询,咨询期间无就诊服药经历。

初始印象:体型匀称,小麦肤色,走进咨询室时互相打了招呼,初次见面坐姿紧张,笑起来有些腼腆,眼神交流正常。语速适中,说话音量正常,回答问题配合度高,一些问题需要思索很长时间保证答案准确。

2.2. 家庭情况及重要生活事件

家庭状况:家中排行第二,有一名大自己三岁的哥哥;父母共同经营一家村头的综合小卖店。直系亲属中无精神疾病及相关疾病家族病史。

成长经历:熙熙出生于西北某省的一个小县城,家中有一位年长三岁的哥哥。从小到大熙熙与妈妈交流更多,很多心里话都愿意和妈妈说。与父亲的交流非常少,更没有深度交流。妈妈在家承担家务,家中开小卖店后妈妈会花费更多精力经营,爸爸负责进货出体力。哥哥与父亲的关系从哥哥高中开始到大学毕业后的一两年一直水火不容,大学毕业除了过年基本不回家,即便在家中吃饭也不说话。因为学习不好,大学上的专科学校,现在在省城工作但从不和家人说自己现在的生活状态,并且离家后常出现关机联系不到人的情况,最初父母很担心一度要报警,之后哥哥回家,家人打消了报警的念头。家人针对类似情况反复和哥哥沟通无果,妈妈多次希望通过熙熙了解哥哥近况,但哥哥对熙熙什么都不说,父母也没有继续追问。父亲在家总是指责哥哥“一事无成”。熙熙感觉,自己的哥哥因为大学没有考好有些许自卑,对于自己的未来也感到迷茫。父母曾表达想帮哥哥找一份稳定的工作、介绍结婚对象等,哥哥对此十分不满,出现正面争执,父母也就暂时放弃了提供帮助的想法。至此,关于哥哥的话题是家中的一块心病。

熙熙对于父亲的许多做法,一直心存不满。事件一:大年三十家中店铺还需要一直营业,而熙熙希望一家人这一天可以一起好好吃饭休息。事件二:大年初二,按照本地习俗,需要看望姥姥一家人。但是妈妈要留下来看店铺,所以从小卖店开起来那一年,妈妈从没有在这个时间回去过。每次都是妈妈给准备好需要带去的东西,然后说你们好好玩,妈妈看店就不去了。熙熙理解,因为要挣钱,需要一直营业,但是希望不要一直都是妈妈做,和父亲表达过自己的想法,父亲完全没有理会熙熙的想法,偶尔带有情绪地回应“这样干脆都别去了”终止了聊天。熙熙还在咨询中愤怒直言“家中的大小家务,从来都是妈妈承担,甚至怀疑父母分开,父亲会被饿死!”

初中开始,融入集体就比较慢,没有特别要好的玩伴。高中之前,都在县城走读上学,高中考到市里上学后开始住宿。高中期间有四个玩得比较好的女孩,在校期间因为生活作息基本同步,不论大事小事都会一起。但是在和他们交往的过程中,熙熙描述自己是属于被动交流的一方,而这个玩伴中有一个女孩可以和其余几位朋友都交流的来,自己只是单向和她交流,不像那个女孩可以和他人双向交流,言语间透露出羡慕的感觉。同时会懊恼自己为何做不到像那个女孩那样,感到自己在人际交往上毫无能力。

读书期间成绩中上,进入大学,与高中好友分开在不同城市的大学读书,日常的联系明显减少,因为周围生活学习环境的差异,即便大家联系了,可以交流的共同话题也减少很多。大学的学习方式,大家除了上共同的专业课程在一起,其余时间能同步的机会不多。这让习惯了高中和朋友同步做事的熙熙极其难受。为了能结交到新的朋友,大一上学期报名参加了一个校级的志愿者社团。在半年的相处过程中,不仅没有实现最初的心愿,还因害怕每周的例会发言,和他人相处不适,期末选择退出社团。在宿舍中,和舍友的感情停留在偶尔一起吃个饭,上专业课坐在一起。有几次舍友询问是否要一同吃饭,熙熙认为除了吃饭的时候能想到叫自己,别的时候怎么不想到自己,因此心存不满。其中有一个室友,熙熙认为她很聪明,觉得自己平日上课写作业都比她认真很多,那个女孩只是在考试前突击学习一下,就可以取得不错的成绩,对此表示羡慕。曾经尝试问舍友,想学习他们与人交流的方法,但是得到的答案让熙熙感觉很敷衍、毫无价值。很难和他人交流的状态,在大一下学期尤其严重,以至于除了上课和必须参加的活动以外,熙熙基本不出宿舍。暑假经过妈妈开导,不出宿舍的状况有所减轻,但来访者内心的担心并没有明显改善。

目前和哥哥关系也比较疏远,哥哥高一之前还会和自己交流心里话,之后因为和父母在许多事情存在分歧,熙熙觉得哥哥认为自己像妈妈的眼线便很少再有过深入的交流,上大学后和哥哥平日不联系,假期在家偶尔见面了交流几句日常。

熙熙总认为自己与人交流时表述不清楚,感觉这可能是和人交流存在的一大问题。比如,和熟悉的人交流,表述不出要说的词语支支吾吾时,别人会说“好了,我明白了,你不用说了”,但和不熟悉的人交流,别人就不知所云,之后便不会再深入与其交流。

因不认可父亲的一些做法,希望与父亲能有更深层次的交流,屡次尝试都失败了。寒假后,再次交谈,近期的困扰变为生涯规划上的问题,不知道该考研还是工作,之前转专业的机会因听妈妈的建议而再次放弃,在做出选择方面一头雾水。

3. 评估与分析

3.1. 评估

采用两个评定工具:《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5)中关于社交焦虑障碍的诊断标准(美国精神医学学会,2015);交往焦虑量表(Interaction Anxiousness Scale, IAS) (汪向东,王希林,马弘,1999)。评估阶段(前3次咨询)采用会谈法,第二次咨询在访谈的基础上配合使用了交往焦虑量表(IAS)。

精神状态检查:熙熙按照约定时间前来咨询,衣着整洁,初次访谈有些拘谨,第二次开始略微放松。交谈中,思维逻辑清楚、意识清晰,没有妄想、幻觉等症状,注意力集中,智能正常。未有自杀自伤风险,求助问题不属于精神病性问题。

DSM-5工作诊断:根据评估访谈整理得出的信息,如表1所示,熙熙的如下症状显示她可能患有社交焦虑障碍:如对可能会被他人审视的多种社交情境有明显的害怕或焦虑情绪(与别人聊天、课堂前的走动)等。

Table 1. Diagnostic criteria corresponding table

表1. 来访者症状与DSM-5诊断标准对应表

评估结果:熙熙符合部分诊断标准,IAS量表得分62(均值38.9±9.7,属于高分段)。在督导师的协助评估下,诊断为高社交焦虑者(量表得分较高,未达到障碍的程度)。

3.2. 个案概念化

本案例的概念化模型受到这篇(訾非,2020)文章的启发,如图1所示。熙熙代表性的焦虑情境有两个:公共场合讲话、被他人注视。生物易感因素方面,父母的焦虑可能影响到来访者。心理易感性方面,来访者比较内向、敏感;父母对于来访者表现冷淡、对于哥哥很苛责,一家人的互动都很僵化,这可能导致来访者无法培养独立能力或缺乏安全感;家庭经济处于中下水平,尤其来到北京这样的一线城市,周围很多比自己条件好的同龄人,可能有自卑感,自尊心过于强烈疏远人群;从小到大好友不多交往都比较被动,社交能力薄弱。这些因素综合作用下,来访者很容易在公众场合产生焦虑情绪。此时,来访者产生强烈的欲望:大家都在看我,我要好好表现/不能让别人看笑话。接着找策略:我需要组织好语言/我需要举止得体。于是采取行动,发表言论/课堂前众人注视下走进教室行为。看到大家有些人在自己发言的时候窃窃私语/偷笑,现实检验发觉自己行动失败了,语言组织得很差/走路很僵硬手都不知道放哪里。内心得出结论(诠释):自己很傻、能力很差、不如别人等(过度消极解释)。一圈下来,最初的欲望没被满足,焦虑情绪更加严重,进入恶性循环。来访者多数与外部环境的尝试都以失败告终,因此会产生既希望建立人际关系又担心被他人评价不好的心理冲突。

Figure 1. Case conceptualization in integrated mode

图1. 整合模式下的个案概念化模型

4. 目标与计划

以调整来访者的不合理信念、发展其积极心理品质,增强人际交往自信心为目标,开展本个案的咨询工作。如图2所示,工作过程分为五个阶段:建立关系——了解情况——心理教育——问题解决——总结深化。秉持来访者为中心原则,建立良好的咨访关系,在善行、责任、诚信、公正、尊重的伦理总则指导下(中国心理学会,2018),使用叙事疗法的寻找特例事件帮助来访者觉察自己的内在优势,基于生态主义视角从心理空间的内生态系统到外生态系统全面的梳理来访者症状出现的原因。使用焦虑循环圈和认知重建技术帮助来访者识别在社交情境中引发焦虑的灾难化自动思维、树立更合理的信念。

5. 过程

初期:3次咨询;中期:4次咨询;后期:2次咨询。期间共进行了4次督导;第一次咨询一个半小时,后续咨询都在50~60分钟内完成;地点在校内工会咨询中心。

第一次咨询,来访者表现非常腼腆、咨询前半段眼睛总看着地面,不断地抠手指。先说自己很想转专业,但是家人不同意。后来讲到自己与人交流的困扰时,我询问“此刻,我们的交谈也让你感受到你所说的困扰吗?如果愿意,你可以试着分享关于这个困扰你印象很深刻的故事”。来访者先看了我一眼,然后沉默了一会,好像打开了话匣子。当讲述到之前有很长一部分时间除了上课不出宿舍没有朋友可以交流,家人的关怀也不充分,情绪中出现委屈、难过。时间临近结束,笔者与来访者探讨了关于情绪感受的部分,因此出现超时。自此,后续的咨询关系,来访者表现出了更多的信任,在第三次咨询中讲述了关于家庭的很多细节信息。

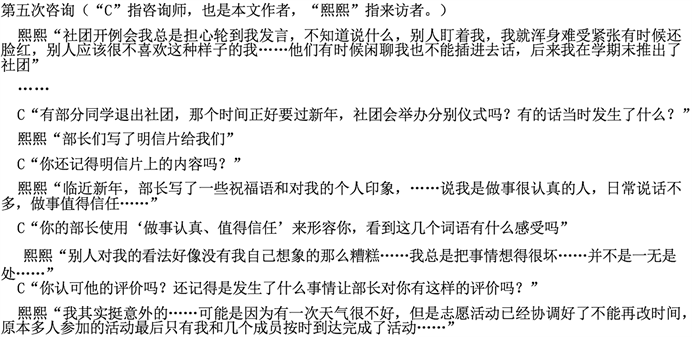

第二次督导在第五次咨询结束后进行,督导师提示笔者“看不到不代表不存在,脆弱之处即是力量所在”。叙事疗法主张把“人”与“问题”分开,“问题”是人生故事中的一个插曲,咨询师需要帮助来访者外化、解构旧故事,挖掘例外事件及来访者的内在优势,建立具有个人力量的新故事(李明,2016)。熙熙在讲述大学校园生活与同学交往的细节时,习惯放大他人优点忽视自己的优势,会通过多次讲述旧故事来表述“自己一无是处”。咨询师首先开展心理教育,针对已经出现的焦虑感受通过焦虑循环圈进行解释,协助来访者识别更具体的内涵。之后通过外化来访者过往生活中的特例事件(如图3所示),一起探讨该事件对于来访者的意义,帮助来访者发现自己的内在力量,为了实现最终目标帮助来访者在特例事件上重新建构并尝试找寻更多特例事件丰富一个新故事。

Figure 3. Verbatim manuscript fragment

图3. 寻找例外事件逐字稿片段

第六次咨询,来访者自述寒假妈妈开导自己,最终决定不转专业了。来访者描述自己放弃转学的原因,是因为赞同妈妈的一句话“你在现在的专业学得不开心,换一个专业就可以学好吗?”在督导师的提醒下,笔者意识到这句话本身是缺乏前后逻辑联系的。通过整合其他关于决策的细节,如高考报志愿选专业,来访者都是完全听从父母意愿等,可以推测来访者人格独立的部分还需要发展。由此多了一个假设:来访者是不是在过去的人际交往中,妈妈会有一些干预的言行,但没有得到印证。即便是这样,也充分体现了生态咨询视角中,关注来访者人格基础、与不同层面的互动是必要的。笔者意识到这个部分,在后期的咨询中,提出了几个尝试:即便不考虑转专业,但是可以尝试去听原本想学习专业的课程,亲身体验是不是自己设想中的课程,而不仅仅因为母亲这样的一句话就做出决定。目的旨在指出来访者需要发展自己人格独立的部分,需要更有勇气。

6. 咨询效果

经过9次咨询,再次通过量表测评,来访者得分39分(初始测评62分,均值38.9 ± 9.7),从量表得分情况可以直观判断来访者最初的社交焦虑情绪有所缓解。最后一次咨询时(2019年4月末),来访者自述“我们专业有一个带奖学金的合作办学项目,自己在尝试申请,已经尝试去做了很多信息咨询,和家人也表达了自己的想法……总之,觉得自己比几个月前做事更主动了”。

2019年12月的回访中,来访者自述“之前提到的合作办学项目申请,我通过了。一直在为之后的面试做准备。……很感谢你在我失落难受的时期听我讲这些,那时候我没什么目标,家长也不同意我转专业……是你在我最没有想法的时候让我试着找到自己的目标……有点很快长大的那种感觉”。笔者从交谈中感到来访者的表述比以前更自然了,也能为自己的事情作出决定,身心状态比较稳定。

7. 讨论与总结

首先,咨询目标,在咨询中不是一成不变的。来访者在前三次咨询中主要讲述了自己校内的人际困扰和家庭人际互动细节。笔者自然而然将咨询目标聚焦在缓解社交焦虑的问题上。在三次咨询后的督导中,督导师的“为什么来访者想转专业,需要了解来访者高考志愿填报的细节,来评估来访者是不是在人格水平上不够独立。”这句话,提示笔者:看似人格独立与否和人际交往困扰联系不紧密。咨询中,却需要咨询师们大胆假设推进工作,可能这个来访者因为人格不够独立,妈妈的言论对于她的人际交往在成长过程中已经产生了访者自己难以意识到的影响。寒假后的咨询中,来访者因为“妈妈认为自己当下的专业都学不好,学习别的专业也不会好到哪里去”,最终放弃转专业。后来笔者通过细节了解到,来访者的高考志愿填报是家长做主,大学想转专业(想尝试意识层面独立一点)并没有自己主动做出更多想转专业的了解,比如旁听专业课程/选修相关公共课程等方式判断自己是否真的喜欢(意识层面的独立被母亲的言论压抑回去)。这让我意识到临床咨询工作的目标不是仅仅聚焦在问题本身(来访者表述的人际交往困扰),更重要的目标是需要在咨询的互动中帮助来访者看到并发展自己的优势品格(有想独立的意识但缺少足够的勇气)。如果单单聚焦在问题本身,可能出现被来访者“牵着鼻子走”的情况,咨询也会出现停滞不前的状况。

其次,咨询过程中,咨询师需要意识到来访者身上出现的现象是多方面构成的,有些部分可以改变,有些部分无法改变(如来访者的原生家庭)。针对不能改变的部分,咨询师意识到还需要与来访者共同探讨,尝试接纳。同时,咨询师本人也不应当为自己不能改变的部分而感到羞愧。比如本案例中,从来访者的叙述可以得出熙熙十分渴望与父亲多交流,有过一些尝试但都失败了,非常挫败,对父亲也心存怨念,甚至会说“没有妈妈,他可能早都饿死了”。但笔者很清楚,我们的工作不可能为了满足来访者的这个欲望去改变她父亲的固有模式(变得更健谈、更善于表达自己的感受、更愿意与女儿交流等),咨询工作需要事实求是,能做的部分更多是承认这个沮丧的现实并帮助来访者接纳。

大学生心理健康与教育工作的目标是提高学生的心理素质、促进其身心健康和谐发展(中共教育部党组,2018)。每个学生的身心状态(内部环境)都会与他所在的外部环境(人际/文化/自然)产生互动。如今,高考志愿填报仍旧是很多家庭的分歧之一,家长认为孩子的选择不够有远见,孩子觉得家长的选择不是自己所爱,家长一定要显示出自己的权威,殊不知这背后是以打压孩子独立选择的勇气为代价。这些观念(外部环境)的改变艰难,咨询师不仅不能在咨询室中再做类似举措的“共谋者”,还需要协助孩子找回丢失的优势品格(内部环境)。因此,咨询室内的临床咨询工作,除了实事求是完成对于症状问题的缓解,更需要发展来访者的助益性品质,觉察不利于人格发展的外部环境因素并总结反思,尝试推动个体与所在环境的互动关系发展更和谐、积极。

致谢

本案例的发表获得来访者的知情同意。