1. 引言

当你想到一个城市时,你脑海中出现的是什么?是街道 [1]。街道是城市最基本的公共产品,是城市居民关系最为密切的公共活动场所,也是城市历史、文化的重要空间载体 [2]。但传统的道路设计以机动车通行为优先考量,往往忽视了人的本源需求,从而导致交通拥堵、环境污染等一系列城市病问题。在全球街道空间重塑浪潮驱动和国家多重政策引导下,加强街道建设、改善居民出行环境、提供绿色交通、重塑活力街道,成为城市建设的重点工作 [3]。由此,探析街道空间的人性化设计显得尤为重要。

1.1. 概念的界定

人性化是一个协同城市化一起出现的词汇,它使人们更加关注“人”这个个体本身。为了全面、确切的表述“人性化”的概念,本文引入“马斯洛需求层次理论”,其由西方人本主义心理学创始人马斯洛(A. Maslow)提出,他将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

由此,本文认为街道人性化设计,应该从人的本源需求出发,通过物质和精神两个层次的空间形态塑造,来满足人们对街道空间生理、心理和物质的需求,最后形成街道空间精神层次的愉悦感和归属感。

1.2. 相关理论研究

根据资料解析,现有街道空间人性化设计主要从物理空间、功能设计、街道要素等三个方面展开,但对人性化缺乏概念界定,同时设计方法相对单一,缺乏体系化的研究。

物理空间方面:陈果,张霁 [4] 认为人性化的街道设计包括亲切宜人的街道尺度、安全舒适的步行空间、因地制宜的空间格局和丰富多样的底界面。林文勇 [5] 认为应充分注重步行系统的设计,加大建筑退距,提高步行和景观空间的尺度等。

功能设计方面:陈泳等 [6] 认为人性化的街道应着重解决慢行优先、舒适宜人、活力多元等方面的问题。熊文等 [7] 从车辆还路于人、提升热力空间、业态服务民生、文化修复和民心修补五个方面进行了分析。

街道要素方面:杜洪波等 [8] 和王晓巍 [9] 认为人性化的街道需要更加人性化的道路横断面和交叉口设计、交通稳静化措施及慢行系统优化等;杨梦杉 [10] 认为人性化街道空间尺度要素包括宽高比、贴现率、开敞的场所空间;张秋梅 [11] 认为城市街道家具人性化设计应该包括物理、心理、社会层次和对人群细分的关怀。

2. 街道空间的人性化设计策略

街道由“街”和“道”组成,“道”指的是供街道使用者通行的空间,重点强调机动车通行效率的功能,为街道空间满足使用者物质层面需求的基本要素;“街”指的是供行人休憩、交往的驻足空间,重点强调慢行所需的场所功能,是街道空间满足使用者精神层面需求的重要要素。

2.1. 舒适宜人的空间尺度

通常街道空间尺度是街道临街建筑立面、建筑前区及道路红线红线空间组成的“U”型空间关系。但是笔者认为除街道空间本身尺度外,还应提供合适的街道外部尺度空间。舒适宜人的空间尺度是建立物理层面通行需求的基础条件,但更多的是给使用者精神层面提供的舒适感和愉悦感。

(1) 街道外部尺度空间

相较于大发展时期形成的“大街坊、宽马路”的城市空间形态,小尺度空间具有更易使人产生安定感、私密性、亲切感和归属感的优势 [12]。

(2) 街道本身的尺度空间

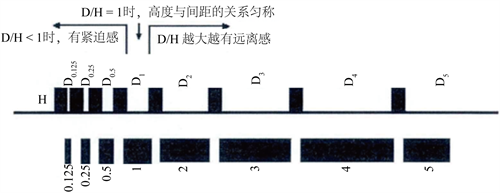

卢原信义认为,街道的宽高比D/H = 1时,人平视即可辨清界面全高的极限值,这个比例将有助于塑造一个尺度宜人、具有亲切感的街道空间,同时也满足街道的日照要求。以街道的宽高比D/H = 1为界,D/H值的变化会形成不同空间围合感(见图1)。

Figure 1. The feeling of space enclosure under different ratio of width and height (Figure credit: Street Aesthetics)

图1. 不同宽高比下的空间围合感(图片来源:街道的美学)

当我们无法避免街道宽度巨大的时候,可以运用绿化、小品等手法,将街道断面进行功能分区,弱化超大的空间尺度感 [13]。

2.2. 安全有序的通行空间

明确人–自行车–公共汽车–小汽车的优先等级是人性化街道设计的基础,提供安全有序的通行空间是街道设计基本功能,是使用者物理层面需求得以满足的基础条件。

(1) 在保障通行功能基础上,适度缩窄机动车道宽度

结合戴继峰等 [14] 对街道定义的阐述,本文研究的街道不包括非开放式界面为主、交通性功能主导的道路。由此,为了保障基础机动车通行功能的基础上,可通过适度缩窄机动车道宽度,释放空间为行人和非机动车使用。

(2) 采用小转弯半径,提升路口慢行和景观空间

国内外在大型居住区、商业区采用小转弯半径效果显著。在有效约束行车速度、缩窄过街距离的同时,可释放部分空间为慢行等待区和景观隔离所用。美国城市交通协会《城市街道设计指引》提出,标准的路缘石半径应为10~15英尺(约3.0~4.6米),最小可为2英尺(约0.6米),城市街道应避免超过15英尺(约4.6米)的路缘石半径 [15]。

(3) 通过稳静化措施降低车行速度,保障慢行安全

交通稳静化理念倡导将街道空间回归行人使用,对街道实施物理限速、物理交通导向,来改善社区居住及出行的稳静化环境 [16]。

2.3. 功能完善的服务设施

街道设施首要应满足设施本身的功能需求,其人性化设计就是要最大限度地消除由于身体不便带来的障碍,兼顾人性的弱点和差异,更多的考虑老年人、残疾人、儿童等弱势人群的使用。结合城市地理环境、气候情况,街道设计可通过拓展过渡性停留空间、空中连廊、自动扶梯、连续的的建筑遮蔽设施、完善的无障碍的设置,提升街道空间使用舒适性。这是物理层面的需求,但可通过美学设计为使用者提供精神层面的愉悦感。

2.4. 活力突出的街道场所

场所感是街道空间人性化设计的重要属性,但是现在的街道设计更多的是没有情趣的通行通道,缺乏安全感的设计排斥市民停留驻足,造成使用者“只有路,而没有街道”的疏离感。是街道空间使用者精神层面获得满足的重要组成部分。

(1) 场所空间的多元性

既具有引导性又有变化和节奏的街道空间可以缓解步行者的心理疲劳。街道设计可通过开和有序的底界面营造不同的边界场所;同时,结合建筑结构的外挑或建筑实体的内凹形成的建筑灰空间合理安插过渡性停留空间 [17];可结合建筑对外沟通出入口、公交站点、商业门店、交叉口三角地等营造不同的室外公共场所。

(2) 场所空间的可参与性

街道场所空间的可参与性主要体现在步行可达性和空间的互动性。其中步行可达性主要来自街道本身的可达性、连通性、人行道的愉悦体验度和步行空间的丰富度 [17]。互动性主要通过有意识的空间布局增强场所的自发吸引力,如POI热点、城市IP节点。

(3) 独特的街道事件

有历史记忆的街道因为存在历史事件的遗风,它们更有基础来营造和延续活动事件,进而成为提升街道品质的“闪光点” [12]。如北京天安门广场的升国旗仪式、英国王宫卫队换岗仪式等。街道设计中可通过场地设计为连续性事件提供基础,如下沉式广场、抬高式阶梯、戏剧看台等。

2.5. 可持续的生态环境

(1) 微气候设计

做好气候防护和微气候设计是处理城市生态问题的重要方面,其目的是通过改变环境物理条件,提高公共空间的舒适度 [12]。如下凹绿地、雨水花园等海绵措施;人行广场、人行道的透水铺装等;此外,通过建筑立面色彩、温暖材质等传递的心里感受,可对寒冷气候起到一定的舒适调节作用。

(2) 设施可持续设计

设施的可持续设计主要体现在可再生材料的使用、垃圾分类收集、杆件一体化设计等方面,是“生产节约型”和“生态环保型”两型社会建设的重要组成部分。

2.6. 历史文化沉淀

街道空间是体现一个城市文化内涵,反应当地居民人文精神的重要载体。街道设计要充分结合建筑整体风貌,提炼隐含在其中的形态、色彩和文化要素,并充分运用到街道设施、场所、标志物的设计中。

2.7. 公众参与

街道空间为人所用,最直接的使用者就是该区域的居民,同时需要投资者、规划者、设计者、实施者和管理者通力协作、共同协商。开展公众参与能够满足多样化人群的使用需求,使得街道空间成为真正的城市物质文明、生态文明、精神文明建设的重要基地。

3. 街道设计案例

3.1. 基本概况

(1) 项目背景

光谷中心城位于东湖国家自主创新示范区(以下简称:东湖示范区)的中部,规划定位为“具有国际吸引力的城市功能中心、科技金融创新中心”,中心区规划面积23.5平方公里,规划控制总常住人口25万人。

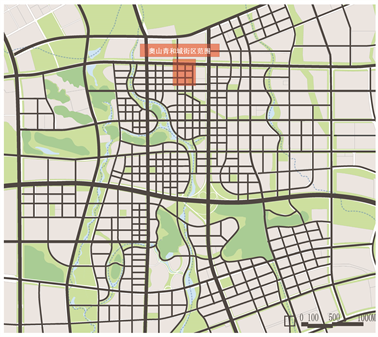

奥山青和城街区位于光谷中心城北核心区,为高新大道—松涛路—三泰街——朝曦路围合的闭合区。在着手开展街道设计之初,该片区道路及其周边项目地块均已办结相关审批审查手续,并已动工建设(见图2)。但基于新城品质建设需要和大领导决策,提出要打破常规思路,开展完整街道设计和落实品质街道建设,设计介入的阶段的特殊性对街道方案的制定、项目建管均提出了新的挑战。

(2) 项目概况

光谷中心城为典型的“小街区,密路网”,城市设计通过街墙出入口、高标准贴现率、固定建筑退让空间、塔楼位置和高程限定等控制城市空间形态。奥山青和城街区总面积约10公顷,规划基本为金融保险用地,道路红线宽15~20米,建筑退让红线5米(见图3)。

3.2. 方案构思

结合光谷中心城的路网格局特点,梳理中心城顶层规划要点,按照“安全性、以人文本、完整街道、精细化设计”原则,结合道路沿线建筑、景观方案及街区功能特征,对活动需求、景观需求、交通功能需求进行定性分析,提炼人本需求所产生的活动类型。将退界空间与道路空间统筹设计,结合活动类型和街道空间尺度,在合理布局物理层面的通行空间、绿化空间和设施空间的基础上,拓展街道场所空间设计,以满足街道使用者精神层面的舒适感和愉悦感。

3.3. 设计策略

(1) 道路红线与退界空间综合考虑,保障安全有序通行空间

结合街墙控制要求和建筑内外交流开口,设置了路内停车和落客区;同时设置独立非机动车道,并通过绿化带进行机非分隔,此外,借用建筑退界空间保障人行道的通行净宽。

Figure 2. The satellite image of Aoshan-Qinghecheng block (Figure credit: Project team shooting and producting)

图2. 奥山青和城街区卫星影像图(2017年6月) (图片来源:项目组拍摄制作)

Figure 3. The road network of optics valley central area (city) (Figure credit: Optics valley central area urban design)

图3. 光谷中心区(城)路网格局(数据来源:光谷中心区总体城市设计)

同时,在基本物理空间功能满足的基础上,强化人性化设计,通过路段路拱(见图4)、抬高车行出入口、缩小路缘石转弯半径等稳静化措施,降低街道车速,保障出行安全。

Figure 4. The effect drawing of traffic calming (Figure credit: Project team drawing)

图4. 交通稳静化措施效果图(数据来源:项目组绘制)

(2) 完善服务设施,一体化市政杆件设施,打造智慧街区

结合街道空间形态、建筑风貌、商业进出口和平面景观布局等,合理布设街道休憩、环卫、小品等设施。根据功能需求分析,对沿线杆件进行梳理,取缔不必要的标牌或改变设置形式;同时进行多杆合一设计;通过智慧照明杆件,集成包括WIFI、视频监控、环境检测、信息发布、公共广播等智慧模块。即在保障基本的设施功能需求的基础上,融入智慧化城市设计,提升街道使用者精神层面的使用需求。

(3) 场所塑造,打造活力商业街道

通过道路红线范围内的铺地材质重新设计,调和地块之间的铺地景观差异,打造一体化铺地景观。通过商业连通广场、商业内街入口雕塑小品的设置,提升商业活力;通过商业外摆空间、绿化集中式景观座椅的设置,塑造街道休闲交往场所(见图5)。即结合街道商业性区位特性,拓展场所设计提升街道使用者精神层面的使用需求。

Figure 5. Commercial connected square design (Figure credit: Project team drawing)

图5. 商业连通广场设计(数据来源:项目组绘制)

3.4. 小结

基于前期城市设计控制条件限制及道路建设的特殊阶段,街道设计在上述策略方面能够较好的体现街道的人性化设计,同时通过乔木种植弱化宽高比过大产生的压抑感受。但是在街道微气候方面考虑有所欠缺,如未考虑海绵城市设计。同时,考虑到该街区为新建项目,在公众参与方面,主要通过与规划者、设计者、建设者、项目开发者进行有效对接,对街道的真正使用者缺乏公平性。

4. 结语

街道空间为人所用,街道设计应该从“人”的本源需求出发,通过物理空间的打造和精神层面的塑造,以满足人们对街道空间生理、心理、物质和精神的需求。本文提出的街道空间设计策略从街道空间、功能、景观、活力、文化等多方面统筹考量,解析基本物理需求,同时通过拓展场所和提炼文化,为街道使用者提供精神层面的愉悦感,从“马斯洛需求层次理论”角度来看,能够充分体现“人性化”设计理念。

但是,街道设计是一个多项目主体参与、多目标任务的综合体,设计方案受项目开发企业、上层规划条件、项目管理能力、项目实施水平等多方面的限制较大,完美的街道设计方案不是方案本身的尽善尽美,而应该是均衡多方利益与需求的“平衡体”。