1. 引言

矿井突水所发生的主要因素是矿井与主要含水层之间的裂隙导水通道的发育以及充水条件不稳定,从而导致在煤矿开采的过程中主要含水层的水流通过渗透通过大量涌入煤矿开采的巷道中,造成煤矿灾害发生以及人员的伤亡。因此通过对矿区地下水水文地球化学特征研究可以建立每个含水层各自的水质模型 [1] - [6] ,据此可以确定矿井涌水来源并预测矿井涌水量,从而为矿井水害防治提供条件。水文地球化学发展到现在已有80多年的历史,研究方法及成果不断更新,较为有效的方法仍是采用数理统计、离子比例关系及同位素测定、Piper三线图等方法 [7] [8] [9] 揭示其特征及控制因素 [10] [11] 、化学元素来源 [12] 、形成过程 [13] [14] 及变化规律 [15] 等,近年来,利用PHRERQC等软件 [16] 进行水文地球化学反向模拟亦取得了一定成果,而国外亦开发出多种水文地球化学软件,在水文地球化学研究方面起到了很好的效果。

2. 矿井主要含水层系统

2.1. 新生界松散层含水层

刘桥一矿矿区的新生界松散层含水层主要为第一含水层组,其含水层和隔水层从上往下主要包括三个含水层和三个隔水层主要由砂岩组成,其中夹杂的岩石岩性由薄层粘土到粗砂再到砾石层,颗粒逐渐变粗。其矿区新生界地层平均厚度为140 m,与煤系砂岩裂隙含水层接触,各含水层水相互交替,渗透性强,含水层主要受降水和地下水流动补给。

2.2. 二叠系煤系砂岩裂隙含水层

二叠系煤系裂隙砂岩含水层为第二含水层组,其从上往下主要包括四个含水层分别为第五砂岩裂隙含水层、第六砂岩裂隙含水层、第七砂岩裂隙含水层和第八砂岩裂隙含水层,该含水层主要由砂岩组成,隔水层主要由粉砂岩和泥岩所组成。而砂岩岩层的裂隙发育情况、埋藏条件和连通性以及上覆第四系孔隙含水层组的补给直接影响着这些层间承压含水层的富水性。其中,五含与六含地层岩性主要由砂岩组成,虽然地层的埋深较浅而受到上覆第四系孔隙含水层的补给,但是这两个含水层底板距六煤煤层距离约200~300 m,由于离主采煤煤层的距离较远,并且其间还有隔水层隔离,因此即使是在裂隙发育的条件下这两个含水层的水还是很难直接进入矿井。七含与八含分别位于四煤底板和六煤底板处,这两个含水层离四煤煤层与六煤煤层的距离很近,此外再加上构造运动作用的影响,使七含和八含中的砂岩裂隙十分发育,从而形成了矿井的直接突水水源。

2.3. 石炭、奥陶系灰岩含水层

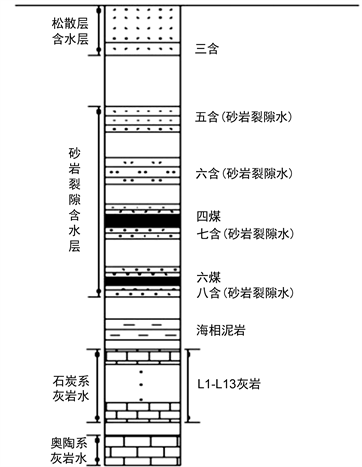

石炭、奥陶系灰岩岩溶裂隙水为是第三含水组(图1)。其石炭系灰岩含水层主要由13层灰岩组成以及部分粉砂岩和泥岩,奥陶系含水层段以中奥陶统的马家沟组灰岩为主,奥陶系灰岩含水层距离六煤层底板距离较远,因此在导水通道的规模较小或连通性较差时,该含水层的地下水很难进入六煤层所以奥陶系灰岩含水层基本不会对六煤层的开采造成影响。

Figure 1. Water-bearing stratum of Liuqiao 1 mine

图1. 刘桥一矿矿井主要含水层

3. 矿井地下水水文地球化学特征分析

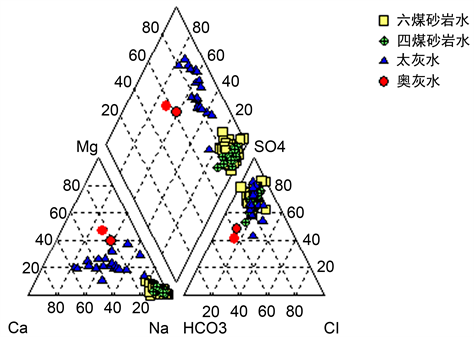

根据刘桥一矿各含水层水样及其阴阳离子含量数据作出水质分析表(表1),并利用AquaChem软件生成三线图(图2)。

Table 1. Analysis of water quality in aquifer group of Liuqiao 1 mine

表1. 刘桥一矿地下含水层组中水质分析表

Continued

Figure 2. Trilinear chart of Groundwater ions in Liuqiao 1 mine

图2. 刘桥一矿地下水离子三线图

水质变化规律

从上图左侧的阳离子三线图来看,由6煤系砂岩水→太灰,两者从右下方向左上方基本呈长条形分布,Ca2+、Mg2+含量逐渐增大,而K+ + Na+含量在减少。从右侧的阴离子三线图来看,从6煤系砂岩水→太灰,太灰水样所在区域整体上和六煤砂岩水重合,表明两者阴离子含量相似。

在菱形区域,煤系砂岩水和太、奥灰水样多分布在菱形4区,4区为强酸大于弱酸区域,这表明本区基岩及其以下地下水中Cl−、SO2− 4占优。6煤系砂岩水样点分布较集中,主要落在7区,表明水样以碱土金属离子及强酸离子为主。刘桥一矿砂岩水自上而下K+ + Na+含量增加,HCO− 3量的减少和Cl−、SO2− 4含量在不断增加,即由碱及弱酸为主向着碱土强酸演化。太灰水基本上分布在菱形9区,此区各离子含量较均衡。从三线图可以看出太灰水中的K+ + Na+含量较上覆煤系砂岩水有所减小;太灰水各离子含量的增加,尤其是Ca2+、Mg2+及Cl−、SO2− 4离子的同步上升和较均衡的含量,可能是由于太灰水沿途溶解了白云岩、泥灰岩及硫酸盐岩而使得其中的Ca2+、Mg2+和Cl−、SO2− 4含量较砂岩水有明显增加,使其在硬度及矿化度上均有增加。以下从矿化度变化、水化学类型变化、硬度变化以及离子含量特点等方面来具体分析含水层的水文地球化学特征。

1) 矿化度变化

从表1中可以看出,第七含水层即4煤层上下砂岩含水层组矿化度平均值2.66 g/l,第八含水层即6煤层上下砂岩含水层组矿化度平均值为2.88 g/l,太原组灰岩水矿化度平均为2.10 g/l,奥陶系灰岩含水层矿化度1.06 g/l。

由此,本矿井砂岩裂隙水含水层越深,矿化度越高,造成地下水盐分纵向递变的原因是:新生界松散层地层水交替条件好,总体渗透性强,受降水和区域地下水流动系统的影响强烈;煤系地层隔水性相对较高,其内的砂岩裂隙水相对滞留,与围岩间发生充分的溶滤与离子交换作用,因此地下水盐分很高;太灰埋深更大,但由于径流强度增大,水循环性提高,从而矿化度比煤系砂岩略有下降。奥灰径流强度更大,从而矿化度更小。

2) 水化学类型变化

第七含水层组即4煤上下裂隙砂岩水为K∙Na-SO4型水,第八含水层组即六煤上下砂岩裂隙含水层为K∙Na-SO4型水;太原组灰岩水为K∙Na∙Ca-SO4型水;奥陶系灰岩水为Ca∙Mg∙Na-HCO3∙SO4型水。

由上可知,本矿井水化学类型自上而下由二叠系砂岩裂隙含水层的K∙Na-SO4型又至太原组灰岩含水层的K∙Na∙Ca-SO4型最后至奥陶系灰岩含水层的Ca∙Mg∙Na-HCO3∙SO4型。

砂岩裂隙含水层组,如4煤上下含水层、6煤上下含水层由于其上有数层隔水层组,形成以SO2− 4为主要阴离子K∙Na-SO4型水。随着埋藏深度的增加,径流减弱,HCO− 3含量减少,太原组和奥陶系灰岩水阴离子均是以易溶的SO2− 4为主,由于径流的增大太灰水的HCO− 3略有增加,同时奥灰水的HCO− 3含量增加较大,形成Ca∙Mg∙Na-HCO3∙SO4型水。

3) 硬度变化

井田地下水在纵向上变化规律也很明显,在煤系地层中,4煤上下砂岩水硬度在2.84~9.42˚H之间,6煤顶底板砂岩含水层的硬度变化较大,从1.40~23.66˚H不等,说明来源比4煤上下砂岩水复杂,这是因为部分涌水与下伏太灰水有不同程度的水力联系;灰岩水具硬度,普遍在30˚H以上。

硬度的变化可以从各处水的赋存状态得到解释,众所周知,地下水硬度是Ca2+与Mg2+含量的体现。在煤系地层内,尽管总盐分大大增加,因处于相对滞留封闭状态,使阳离子交替吸附作用得以充分进行,即有:

(3-1)

使水中Ca2+ (Mg2+)大量被周围岩土中的Na+充分置换,因此不仅硬度小,Na含量也异常高。以6煤水最为典型,6煤顶底板砂岩含水层不仅硬度低(10˚H左右),Na+含量也普遍达到90%~94%,Ca2+、Mg2+之和平均仅占10%左右。太灰与奥灰地层的基本成分为CaCO3和MgCO3,因此尽管灰岩埋深大,但Ca2+、Mg2+含量普遍增至30%以上,硬度则普遍超过50˚H。

4) 离子含量特点

第四系松散层三含水主要阳离子成分中,Na+ + K+占优势,达53.59%,Ca2+和Mg2+的各占20%左右,Ca2+含量所占比重相对大点。在阴离子成分中,SO2− 4占的比重较大,达58%左右,Cl−离子所占的比重稍大。三含水的水质特征反映其埋藏条件为还原环境,径流强度均较弱。四煤砂岩水中阳离子Na+ + K+离子所占比例较大,平均值约达90%左右,而Ca2+和Mg2+两种离子所占比例较小,平均之和仅7%左右。三种主要阴离子中,SO2− 4离子占优势,其比例接近70%,其次是Cl−离子,约占16%。与第四系三含相比,四煤砂岩水中的Na+ + K+、SO2− 4离子相对富集,反映深部含水层径流条件的进一步变化。六煤砂岩水阳离子成分中,Na+ + K+离子占比例约90%,在三种主要阴离子成分上六煤砂岩水仍保持SO2− 4占优势的特征,SO2− 4占的相对比例约在71%左右。太灰水主要阳离子中Ca2+、Mg2+和Na+ + K+占的比例差距不是特别大,比例多在20%~45%,其中多以Ca2+离子比例稍多,Mg2+离子所占比例最小;三种主要阴离子成分中,SO2− 4仍然占主导优势,其相对比例多在65%~80%,其余Cl−、HCO− 3离子所占比例相当,约16%左右。奥灰水主要阳离子中Ca2+、Mg2+和Na+ + K+占的比例差距不是特别大,比例多在20%~40%。三种主要阴离子成分中,SO2− 4、HCO− 3离子占主导优势,其相对比例多在40%左右,Cl−离子所占比例较少,约14%左右。

4. 矿井涌水的水化学判别模式

4.1. 各含水层的水质比较

1) 煤系砂岩水和太灰水比较:两者阴离子的含量相近,煤系砂岩水中的K+、Na+的含量约是灰岩水的两倍,而灰岩水的Ca2+、Mg2+的含量是煤系砂岩水的数倍。

2) 煤系砂岩水和奥灰水比较:Cl−、SO42-的含量两者相近,因为奥灰水的径流强度较大,所以奥灰水HCO− 3的含量大于煤系砂岩水,煤系砂岩水K+、Na+的含量是奥灰水的5倍以上,而Ca2+、Mg2+的含量和总硬度都远远小于奥灰水。

3) 太灰水和奥灰水比较:阴离子的含量相近,太灰水由于受到砂岩水的补给使得K+、Na+的含量明显大于奥灰水,Ca2+、Mg2+的含量和矿化度含量小于奥灰水,从而造成奥灰水硬度远远大于太灰水。

4.2. 涌水水源水质模型

刘桥一矿井田内可能成为下组煤层充水水源的含水层系统都有各自的水质特征,各个含水层在阴阳离子含量、矿化度以及硬度方面上都存在着相对比较明显的差异。判别煤层主要涌水水源来源,主要是识别涌水水源是来自煤系水砂岩水、太灰水还是奥灰水。由于矿井在发生涌水时,矿井涌水水源的水质一般是混合的,所以我们在通过对水质水化学特征来分析判别矿井涌水水源时,首先必须要了解各个含水层的水质模型。

1) 煤系砂岩水质模型I,涌水时应该具备的特点是:K+和Na+的含量一般90%左右,Ca2+和Mg2+的含量之和一般仅在10%左右,硬度通常在10~15德国度左右。

2) 奥灰水质模型II,涌水时应该具备的特点是:K+和Na+的含量一般小约30%,矿化度一般约在1 g/l左右;Ca2+的含量一般在40%左右,Mg2+离子的含量一般大于20%。总硬度通常大于200德国度。

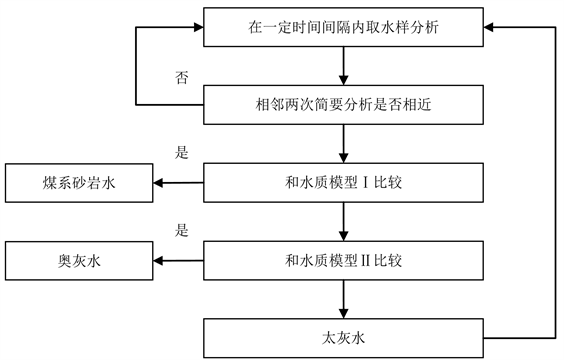

4.3. 矿井涌水的判别模式

基于上述的水质模型,建立下面的刘桥一矿矿井涌水判别模式(如图3) [6] [7] [8] 。

Figure 3. Judgment mode of mine water gushing in Liuqiao 1 Mine

图3. 刘桥一矿矿井涌水判别模式

5. 结论

1) 通过对刘桥一矿矿井各含水层水文地球化学特征的分析,可以得出各个含水层系统的水质模型。因此根据各含水层的水质模型可判别矿井涌水来源。

2) 根据矿井涌水判别模式可以得出矿井涌水来源并预测涌水水量,并以此来为矿井的涌水水害防治提供依据。

NOTES

*通讯作者。