1. 概述

1.1. 太阳能海水淡化技术发展由来

水资源是人类社会生存和发展的基本物质之一。我国多数海岛地区资源性缺水,淡水资源缺乏,同时海岛面积小,水利设施蓄水量有限。海岛的开发利用离不开淡水资源,但海岛远离大陆,地表水、地下水供给有限,淡水资源匮乏已成为制约我国海岛开发建设和可持续发展的重要因素 [1]。针对海岛地区的缺水问题,开发利用海水、微咸水、再生水以及雨水等非传统水资源逐渐成为一个突破口,可以有效弥补传统水资源供水不足的情况。海水淡化技术因其具有占地面积小、供水稳定、建设周期短、规模灵活和水安全保障度高等优势,在国内外一些海岛地区已经得到了广泛地应用。

人类利用太阳能海水淡化起源于15世纪由一名阿拉伯炼丹士用抛光的大马士革镜进行太阳能蒸馏。1872年在智利北部的萨利纳斯建成太阳能海水淡化集成装置,该装置由多个盘型蒸馏器组成,是人类海水淡化历史上首个范例。太阳能海水淡化作为一种先进的节水和造水的新技术,特别适用于海岛地区的供水结构,可以有效缓解我国海岛地区淡水资源短缺和供水水质安全问题,并将逐渐发展成为解决海岛地区水资源短缺和保障海岛生活、生产用水需求的重要途径 [2] [3]。

1.2. 太阳能海水淡化技术发展现状

太阳能海水淡化技术可分为两大类,其一是利用太阳能产生热能驱动海水蒸馏制取淡水,二是利用太阳能发电以驱动反渗透或电渗析获取淡水。

近年来,在太阳能光热技术用于海水淡化方面,出现了太阳能多级闪蒸系统、太阳能多级沸腾蒸馏系统和太阳能压缩蒸馏系统等应用,如科威特建成了220 m2的槽形抛物面太阳能集热器和1个7000 L的贮热罐,为多达12级的闪蒸系统供热的太阳能海水淡化装置,每天可产近10t淡化水,该装置可在太阳辐射不理想的情况及夜间连续工作, 单位面积产水量超过传统太阳能蒸馏器的10 倍。在太阳能光伏技术用于海水淡化方面,随着太阳能发电技术的日益成熟,利用太阳能电力进行反渗透法等获取淡化水技术也有所进展。在沙特阿拉伯,建成采光面积43,800 m2,用点聚焦集热发电的海水淡化综合系统,每天产量达到210 t。海湾国家在2011~2018年间投入1000亿美元发展水资源项目,用于改善和提高利用太阳能海水淡化的技术水平。

2000年后,我国开展了一系列主动式太阳能海水淡化技术研究,如气流吸附式、多级降膜多效回热式、多级闪蒸式等许多太阳能海水淡化装置,装置的总效率有了较大提高,每平方米日产水量可达10 kg。2014年上海骄英能源科技有限公司在海南省乐东县开发了太阳能光热海水淡化技术,成为国内首个太阳能光热海水淡化示范基地,该技术主要通过太阳辐射热(线性菲涅尔式太阳能聚光集热系统)将海水转化为中温高品质蒸汽,通过多效蒸馏海水淡化装置将海水制成淡水。实现了低能耗,该装置占地面积700平方米,投资1300万元,年产2000 t海水淡化蒸馏水。平均每天耗电量在10度~15度,距离零能耗只有“最后一公里”。

2. 太阳能海水淡化技术分类

海水淡化又称海水脱盐,是指以海水、苦咸水、废水等作为原水,通过物理、化学或物理化学方法获取淡水的技术 [4] [5] [6]。传统的海水淡化过程需要大量的能源消耗,同时还会带来更加严重的环境污染。太阳能海水淡化技术是通过太阳能的热效应与光效应转化实现对海水的淡化,主要是通过太阳能转换为电能实现的,可以供给所需的全部或者部分能量实现对淡水的获取。太阳能作为一种持续环保的新型可再生能源,具有很好的优势和发展前景。随着太阳能热利用技术与海水淡化结合技术的不断发展,太阳能海水淡化技术实现了用能方式、结构形式多样化的格局 [7] [8] [9] [10] [11]。针对当前太阳能对海水的淡化方式来看,主要是直接与间接两种。

2.1. 直接法

直接法是直接利用集热系统吸收的太阳能蒸馏海水制得淡水,并且太阳能集热装置与脱盐装置不分开 [12]。间接法是将太阳能集热装置与海水脱盐装置分开,通过热能转换装置进行热能传递完成海水淡化。直接法分浅盘型、多效型与倾斜型的蒸馏装置三种。

1) 浅盘型:盛水的浅盘与透明罩组成了浅盘型的蒸馏器,在太阳光穿过透明罩照射在盘中黑色物质上时,海水在盘内升温,实现蒸气蒸馏,然后在蒸气碰到透明罩之后,外界的空气开始冷却然后凝结成水滴,流向淡水的收集槽中,这种方法可以析出浓缩海水的水垢,淡水对于淡水的造水量较低 [13]。目前,这种方法主要在印度、科威特、希腊及日本使用广泛。

2) 倾斜型:倾斜浅盘型是为了提高集光效率和促进蒸发,将水盘改成倾斜形使海水沿着斜面流动。倾斜浅盘型的水层相对更浅,工作原理和浅盘型一样,产水量高。该型要根据蒸发量调节海水的流量,而且由于水层浅容易析出水垢。但是,该类型装置技术难度较大,还有很多问题有待解决。

3) 多效型:多效蒸馏器是为了提高热能的利用效率,集热板被太阳光加热后,浸存的海水会在集热板的反面吸水毛中遇热,然后蒸发,在水蒸气的遇到冷的隔板后,凝结成水滴,这时,热量就会将反面吸水毛上的海水进行反复浓缩与蒸发,蒸发后下层的散热板将余热排除,另外,通过增加反光镜可以实现对产水量的提升 [13]。该类型的日产水量是浅盘型的7.5~10倍。

2.2. 间接法

通过集热器或者太阳能电池实现光能与电能的转化,并以此作为海水淡化装置的能源从而制取淡水的方法就是间接法 [13]。此法又分多级闪蒸法、多效蒸馏法和反渗透法等多种方式间接造水。

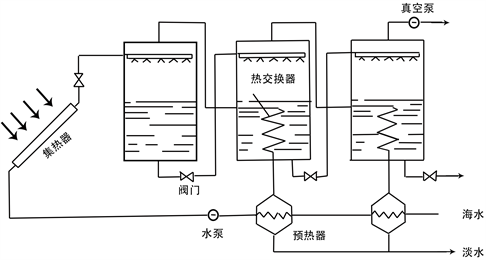

1) 多级闪蒸法(Multi-Stage Flash, MSF)

多级闪蒸海水淡化技术是利用蒸馏的原理,原料海水经过太阳能集热器加热后引入低于海水饱和蒸汽压的闪蒸室,以减压的方式使海水瞬即发生闪蒸,收集冷凝蒸汽制取淡水。其工艺流程原理见图1。首先,经过预处理和消毒处理的海水,作为冷却水进入排热段,大部分冷却海水离开排热段又排回海中,小部分冷却海水作为补给水,经预处理后,从排热段末级闪蒸室流入第一级闪蒸室,然后依次流入各级蒸发室,各蒸发室逐级降温降压,逐级闪蒸后的水蒸气上升到蒸发室,然后与盘管中的冷原料海水进行热交换,连续冷凝制取淡化水 [14]。

在多效蒸馏的基础上,实现的多级闪蒸海水淡化技术也是目前主要使用的海水淡化技术之一。与多效蒸馏技术相比,多级闪蒸海水淡化技术具有工艺成熟,维护量较小,运行可靠,对原水预处理要求低和使用寿命长,出水品质好等优点 [15]。该技术最大缺点就是消耗电能较大,设备运行成本高。

2) 低温多效蒸馏(Low Temperature Multi-Effect Distillation, MED)

通过多效蒸馏海水淡化技术可以实现对海水的低温蒸发,主要是在70摄氏度以下的温度条件下,通过蒸发器的并联与串联形成若干个小组,利用前一效海水蒸馏产生的蒸汽做热源的方式,实现对后一效海水进行加热蒸发,进而反复蒸发与冷凝,以制取比蒸汽量多倍的蒸馏水。工艺流程原理如图2所示。

Figure 2. Flow chart of solar MED

图2. 低温多效蒸馏太阳能海水淡化工艺流程图

低温多效是利用高温蒸汽与海水之间温度差进行热交换后,将受热蒸发的水蒸汽冷凝并收集。因此,该工艺适合利用水电联产等大型海水淡化工程,可充分利用电厂、石化、钢铁等低品位蒸汽余热。低温多效蒸馏作为上个世纪80年代发展起来的海水淡化技术,它最大的优点就是对原料海水预处理要求不高,生产的淡水水质好,淡水含盐量一般低于5 mg/L。并且,该工艺在换热过程中传热系数大,热量利用效率高,动力能耗较小。另外,低温多效蒸馏工艺设备操作温度低,可以有效减缓传热管的腐蚀和结垢速度。

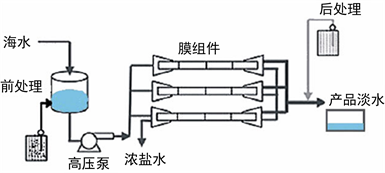

3) 反渗透法(Reverse Osmosis, RO)

反渗透技术是20世纪60年代后期发展起来的一种膜分离技术,自80年代以来一直占据海水淡化工程的主导地位。太阳能反渗透海水淡化技术也是目前最成熟有效的利用海水获取饮用水的技术。此法是将太阳能转化电能,通过太阳能发电作为反渗透高压泵的能量,利用压力差分离淡水 [16]。其技术原理是利用渗透压的作用和反渗透膜的选择透过性,从海水中把淡水有效分离出来。在半透膜的海水一侧施加大于渗透压的一个压力,海水中的水分子在溶质压力驱动下经过半透膜流到淡水一侧,由于半透膜的选择性作用,海水中的溶质截留在海水一侧,从而达到除盐获取淡水目的 [17]。其工艺流程如图3所示。

Figure 3. Flow chart of solar RO

图3. 反渗透太阳能海水淡化工艺流程图

反渗透技术采用的半透膜孔径非常小,不仅能够除去海水中绝大部分的有机物、胶体以及细菌、病毒等微生物,还能够除去海水中的无机盐离子。与蒸馏法相比,通过反渗透法可以获取更高水质的淡水,甚至可以达到饮用水的水质标准,完全可以用在工业、商业、居民与船舶、舰艇等多个方面。反渗透技术最大的缺点就是设备在运行过程中膜容易受到细菌等微生物污染和CaCO3,CaSO4,BaSO4等污垢对膜的堵塞,因此,进入设备的原水要经过严格的预处理,定期地对膜进行消毒处理,避免膜上微生物的滋生。在近些年中对于反渗透海水淡化技术的发展与应用速度较快,主要发展趋势是提高反渗透系统的回收率,如何高效、廉价的进行预处理,降低运行成本与工程造价。

太阳能海水淡化技术经过半个世纪的发展,已形成了以低温多效蒸馏工艺(MED)和多级闪蒸工艺(MSF)以及反渗透海水淡化工艺(RO)三种为主流的海水淡化技术。我国的南海诸岛地区属于热带,日照时间较长,太阳能资源较为充足,所以通过太阳能实现海水淡化可可以更好地解决当地的淡水资源缺乏的问题,开发太阳能海水淡化技术对于该地区来说有着重要的意义与价值。

3. 海岛地区海水淡化水水质健康风险分析

3.1. 海水淡化装置附属配套供水设施卫生防护问题

海水淡化装置附属配套供水设施由于自然条件、管理缺失、认识不到位等因素的影响,海水淡化供水设施在水质卫生防护等方面存在突出问题。贮水池的卫生管理是影响海水淡化水质的重要因素,尤其是一些虫卵、浮尘等如果落入水中就会就会导致淡化水中出现各种病原微生物,影响人们的饮水安全与健康。通过对部分岛礁地区的供水设施基本情况进行调查,从海水水源卫生防护、贮水设施定期清洗消毒、供管水人员的培训等方面来看,海水淡化装置附属配套供水设施的卫生管理还存在很多问题。首先,水源防护合格率不高,水源水达不到海水水质标准的前三类标准,贮水池中的原水经常出现大量的浮沫和其它漂浮物质,原水中细菌的芽孢、孢子等病原微生物超标严重。其次,贮水池采用人工加药消毒,管理人员对贮水池未定期进行清洗消毒,未定期对水质和供水设施进行检测。最后,水源水卫生管理缺失,部分岛礁没有建立海水淡化水源水污染应急预案。

3.2. 海水淡化直饮水水质安全健康饮用风险

随着我国海岛地区海水淡化技术的快速发展,海水淡化水的卫生安全也越来越受到人们的重视和关注 [18]。一方面,由于海水中存在大量的微生物、腐蚀性和结垢性离子,为了去除海水中去除海水中高浓度的腐蚀性、结垢性离子和微生物,在海水淡化过程中需要向海水中加入杀菌灭藻剂、阻垢缓蚀剂、絮凝剂等水处理剂,进而确保淡化设备可以长期稳定运行。无论是化学水处理剂,还是高分子有机物类水处理剂,其本身含有的化学成分和分解的成分及杂质都有可能留在海水淡化水中,进而对饮用淡化水人群的健康造成影响。例如,王国英在研究聚合物类阻垢剂、消泡剂等海水淡化水处理剂中砷、镉、铬、铅等11种金属离子杂质含量时,发现采集的16份海水淡化水样品中均含有砷、铅和硒元素,锑、铬、铜离子在不同水处理剂中也有不同程度的存在。通过该研究也提示我们,海水淡化工艺中添加的水处理剂,有可能给海水淡化水水质卫生安全带来影响。

另一方面,海水淡化水不同于传统水的水质,海水淡化水矿物质含量低,水中钙、镁含量低于传统淡水源;另外,受气候等因素影响,海水淡化水水质稳定性比较差,长期饮用淡化水就有可能增加心血管疾病发生率。刘园,李阳 [15] 等人在研究某海岛县居民饮用海水淡化水情况时发现,部分居民对海水淡化水存有一定的疑虑,认为海水淡化水口感差,甚至有评价海水淡化水不卫生,接近70%的居民仍然选择自来水作为直接饮用和做饭的主要水源,详见表1。

Table 1. Survey respondents’ main sources of drinking water

表1. 调查对象主要饮水来源

注:*在280名被调查者当中,有85人使用自来水管网供应的海水淡化水 [15]。

3.3. 海水淡化直饮水水质卫生标准不完善

结合文献资料发现,我国海岛地区海水淡化水水质检测结果存在硼含量超标,偶有菌落总数超标现象。虽然海水淡化工艺,尤其是反渗透工艺能够去除95%以上的微生物和离子,但对海水中硼的脱除率仅有80%左右。虽然淡化处理后的产水硼低于WHO《饮用水水质准则》中的标准值,却高于大概生活饮用水卫生标准规定值的1.5倍到3倍之间,而WHO所制定的饮用水水质准则并没有考虑到淡化水的特殊性。

海水淡化水质受工艺、气候和原水水质等因素的影响,淡化水可能仍存在潜在的卫生学问题,如pH值偏低,TDS低于传统水源的浓度等问题,见表2。

Table 2. Changes in some water quality indicators of desalinated water in China [19]

表2. 我国海水淡化水部分水质指标变化情况 [19]

例如,海水淡化工艺具有很高的脱盐率,对于部分指标如钾、钠、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟的脱除率通常能达到99%左右。但是,生活饮用水卫生标准只是规定某指标的最高容许浓度,并且没有规定其最低的容许浓度,因此淡化水的质量检测一般都符合标准,但是并不一定满足长期健康直饮水的要求。另外,对于淡化水的pH指标,生活饮用水卫生标准就没有明确规定。

目前,海水淡化水主要是参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》评价海水淡化水的水质,没有针对海水淡化水水质特征的卫生标准 [20]。该标准主要是水源是地下水和地表水的水源,并且是规定污染物指标的最大限量值,没有规定有益于人体健康指标的最低限量值,所以用来评估淡化水的水质并不全面。在我国与海水淡化水相关的卫生标准及规范完善和更新相对较缓慢。在海岛地区,为了保证水库的供水能力,海水淡化水往往是常年导入淡水水库,供应居民使用。因此,海水淡化水进入市政管网的水质卫生安全问题,有待相关部门进一步的研究验证并出台相关的规范 [21]。建议有关部门根据海水淡化供水的实际情况,积极开展海水淡化水质的卫生安全分析和检测,分析海水淡化水可能的危害因素,海水淡化水可能存在的卫生学问题,并基于我国的水质特征进行淡化水卫生标准的制定,保证淡化水的水质安全。

4. 结论

太阳能海水淡化技术作为一项绿色、低碳、可持续的水处理技术,未来可对我国绝大多数的具有小、散、远等特点、补给困难、太阳能光照资源充沛的海岛地区的居民生活饮用水供给带来非常广阔的应用前景,在水质、水量等技术参数上满足海岛地区居民对生活饮用水的安全可靠供给和绿色健康饮用方面的要求。本文通过对太阳能海水淡化技术的直接法和间接法的技术原理、特点及存在问题的研究,特别是重点分析了现有太阳能海水淡化技术处理后的饮用水在水质持续、健康、直接饮用等方面存在的安全健康风险隐患,可以为下一步太阳能海水淡化技术方法的改进、相关水质技术标准的完善提供一定的参考价值。