1. 引言

我国深层碳酸盐岩孔隙型储层孔隙类型多样、非均质性强,孔隙度与渗透率之间的相关性及其与其它储层特性之间的相关性差 [1] [2]。本质上,孔喉半径大小是孔隙结构特征的直接体现 [3] [4] [5] [6]。因此,建立压汞实验相关的毛管压力曲线与渗透率之间的关系模型成为表征储层孔隙结构及渗流能力的有效途径:基于所有孔喉对渗透率的贡献作用建立毛管压力曲线与渗透率模型 [3];基于汞饱和度与压力比值建立与渗透率之间的关系模型 [4];提出R35 (进汞饱和度为35%时对应的孔喉半径)与渗透率的关系模型 [5];运用双曲正切函数拟合毛管压力曲线,提出拐点中值半径与渗透率关系模型 [6]。在多个孔喉参数中哪个参数对渗流起到主导作用,并能准确反应不同孔隙类型的连通性还存在不确定性。

普光气田飞仙关组储层孔隙类型多样、孔隙结构复杂及孔渗相关性差,投产以来纵向上不同物性段气层动用状况差异较大 [1] [2]。因此,如何合理动用差异含气层,使得开展储层孔隙结构评价及渗透率解释成为急需。普光主体区有钻井52口,主要取心井4口,取心井段岩性、物性及压汞实验等分析资料达2000多个。开展薄片及物性分析,明确储层基本特征,基于压汞参数的孔喉半径,旨在明确不同孔隙类型孔喉半径差异,并建立合理的渗透率解释模型,为普光气田高效开发提供有价值的地质参考。

2. 飞仙关组储层孔隙类型及其与孔渗关系

普光气田主体是我国首个投入开发的大规模高含硫碳酸盐岩气藏,位于四川省东北部的宣汉县北部地区,主体构造属于川东褶皱带东北段双石庙–普光NE向构造带上的一鼻状构造。上世纪80年代起,该地区相继开展勘探开发工作,其碳酸盐台地沉积的飞仙关组是普光气田的主要产层。

2.1. 飞仙关组储层孔隙类型

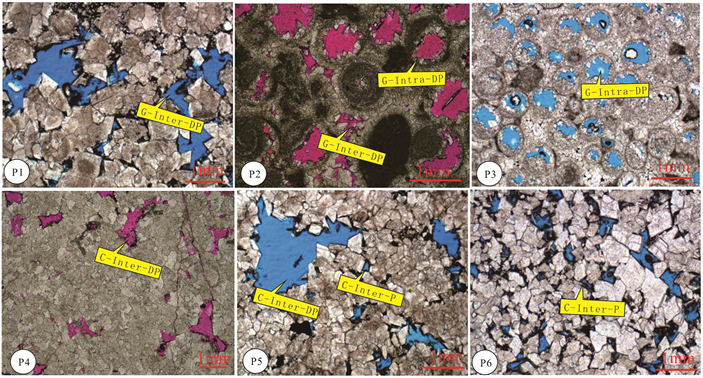

基于P102-1及P104-1井552个铸体薄片分析,明确飞仙关组储层岩性及储集空间类型:主要发育颗粒白云岩及晶粒白云岩两种岩性。颗粒白云岩一般见残余鲕粒结构,晶粒白云岩未见明显残余颗粒结构。颗粒白云岩储集空间类型可以识别出颗粒间溶孔、颗粒内–颗粒间复合溶孔及颗粒内溶孔(图1-P1,图1-P2,图1-P3),晶粒白云岩则发育晶间溶孔、晶间孔–晶间溶孔及晶间孔(图1-P4,图1-P5,图1-P6)。两类白云岩岩石学的差异主要表现在白云岩化程度,晶粒白云岩白云岩化程度高于颗粒白云岩,但其孔隙成因机制存在相似性 [1]。因此,可以将飞仙关组储层孔隙类型总结为三种类型:粒间孔、粒间–粒内复合孔及粒内孔。

P1:残余鲕粒云岩,颗粒间溶蚀孔(G-Inter-DP),蓝色为铸体(下同),5667.9 m,P102-1;P2:残余鲕粒云岩,颗粒间溶蚀孔(G-Inter-DP)及颗粒内溶蚀孔(G-Intra-DP),5710.35 m,P104-1;P3:残余鲕粒云岩,鲕粒内溶蚀孔(G-Intra-DP),5662.1 m,P102-1;P4:中晶白云岩,晶间溶孔(C-Inter-DP),5743.93 m,P104-1;P5:中–细晶白云岩,晶间孔(C-Inter-P)及晶间溶孔(C-Inter-DP),5591.2 m,P102-1;P6:细晶白云岩,晶间孔(C-Inter-P),5557.3 m,P102-1。

P1:残余鲕粒云岩,颗粒间溶蚀孔(G-Inter-DP),蓝色为铸体(下同),5667.9 m,P102-1;P2:残余鲕粒云岩,颗粒间溶蚀孔(G-Inter-DP)及颗粒内溶蚀孔(G-Intra-DP),5710.35 m,P104-1;P3:残余鲕粒云岩,鲕粒内溶蚀孔(G-Intra-DP),5662.1 m,P102-1;P4:中晶白云岩,晶间溶孔(C-Inter-DP),5743.93 m,P104-1;P5:中–细晶白云岩,晶间孔(C-Inter-P)及晶间溶孔(C-Inter-DP),5591.2 m,P102-1;P6:细晶白云岩,晶间孔(C-Inter-P),5557.3 m,P102-1。

Figure 1. Pore types in Feixianguan Formation reservoirs

图1. 飞仙关组储层孔隙类型

Figure 2. Relationship between porosity and permeability of different pore types in Feixianguan Formation (386 data points)

图2. 飞仙关组储层不同孔隙类型的孔隙度、渗透率关系图(数据点386个)

2.2. 孔隙类型与孔渗关系

基于P102-1井及P104-1井386余块岩心物性测试数据,结合铸体薄片孔隙类型分析,明确飞仙关组储层物性特征:1) 孔渗关系复杂。储层孔隙度与渗透率线性关系不明显,发育高孔低渗、低孔高渗、低孔低渗及高孔高渗四种孔渗类型(图2);2) 粒间孔隙的孔渗相关性好,说明孔隙度、孔隙连通性与渗透率成正比。粒内孔孔渗关系复杂,存在大量的高孔低渗的样品,具有较大孔隙度的储层渗透率反而差,说明孔隙连通性差。复合孔,孔渗特征介于粒间孔与粒内孔之间,孔渗具有一定的线性关系,也存在粒间孔连通性差的特征(图2)。

3. 孔喉半径分布

孔喉半径可以反应孔隙结构的质量 [7] [8] [9] [10]。压汞实验参数中,常见的孔喉半径参数包括中值孔喉半径(R50)、平均孔喉半径(R)及最大孔喉半径(R10)。基于P104-1井及P102-1井552个铸体薄片、368个物性数据及135个压汞实验数据,分析不同孔隙类型的中值孔喉半径(R50)、平均孔喉半径(R)及最大孔喉半径(R10)的分布及其与孔隙度、渗透率的相关性。

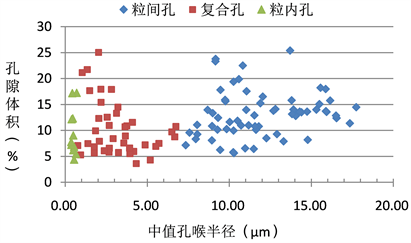

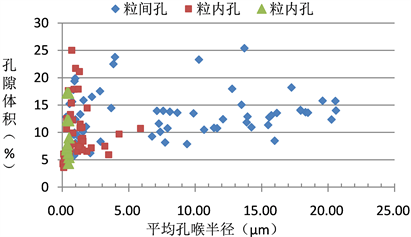

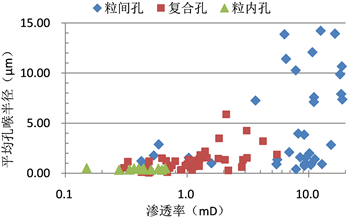

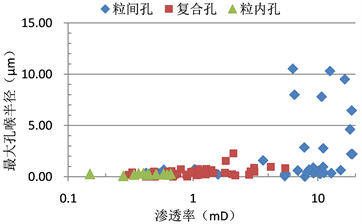

从图3、图4及图5可以看出,粒间孔、复合孔及粒内孔隙的三种孔喉半径值均呈现出逐渐减小的趋势。这种趋势,可以说明粒间孔具有最好的孔隙结构及渗流能力,复合孔次之,粒内孔最差。中值孔喉半径在三类孔隙类型中的分布最为稳定,数据重合部分小(图3);而平均孔喉半径及最大孔喉半径在三类孔隙类型中分布不稳定,数据重合部分多(图4、图5)。可见,中值孔喉半径可以更好的区分不同孔隙类型。

Figure 3. Relationship between median pore throat radius (R50) and pore volume of different pore types

图3. 不同孔隙类型中值孔喉半径(R50)与孔隙体积关系图

Figure 4. Relationship between average pore throat radius (R) and pore volume of different pore types

图4. 不同孔隙类型平均孔喉半径(R)与孔隙体积关系图

Figure 5. Relationship between maximum pore throat radius (R10) of different pore types and pore volume

图5. 不同孔隙类型最大孔喉半径(R10)与孔隙体积关系图

4. 渗透率模型

4.1. 孔喉半径参数优选

中值孔喉半径分布集中且与孔隙类型对应关系良好,可以更好的区分不同孔隙类型。与此同时,分析中值孔喉半径、平均孔喉半径及最大孔喉半径与渗透率的关系可以看出:中值孔喉半径与渗透率相关性好(图6),平均孔喉半径及最大孔喉半径与渗透率的相关性差(图7、图8)。在粒间孔隙中,中值孔喉半径与渗透率相关性最好,对数相关系数达到0.84,复合孔及粒内孔的中值孔喉半径与渗透率的相关性差,对数相关系数仅0.14和0.15 (图6)。

Figure 6. Relationship between median pore throat radius and permeability of different pore types

图6. 不同孔隙类型的中值孔喉半径与渗透率关系

Figure 7. The relationship between average pore throat radius and permeability of different pore types

图7. 不同孔隙类型的平均孔喉半径与渗透率关系

Figure 8. The relationship between maximum pore throat radius and permeability of different pore types

图8. 不同孔隙类型的最大孔喉半径与渗透率关系

通过上述分析可以认为飞仙关组储层的中值孔喉半径对渗透率起主导作用,但仅能作为表征粒间孔孔隙结构的关键参数。

4.2. 渗透率模型

中值孔喉半径可以作为孔喉半径评价的主要参数。有且仅有粒间孔隙的中值孔喉半径与渗透率相关性好;复合孔及粒内孔与渗透率相关性差,不能建立中值半径与渗透率关系。因此,可以尝试建立粒间孔隙的渗透率与孔隙度、中值孔喉半径的解释模型。

根据图6,可以求取粒间孔的中值孔喉半径与渗透率的关系式(1):

(1)

K为渗透率,单位mD;X为中值孔喉半径,单位μm。

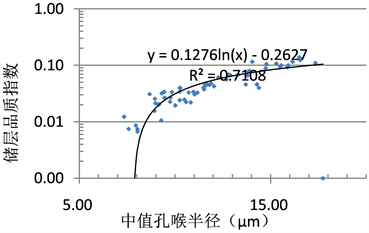

将孔隙度引入到该模型中,利用储层品质指数(RQI)与中值孔喉半径交汇(图9),发现相关系数达到0.71:

(2)

Figure 9. Intersection of median pore throat radius and reservoir quality index

图9. 中值孔喉半径与储层品质指数交汇图

为储层品质指数,

为孔隙度,单位%,K为渗透率,单位mD;X为中值孔喉半径,单位μm。

为储层品质指数,

为孔隙度,单位%,K为渗透率,单位mD;X为中值孔喉半径,单位μm。

通过回归可以得到渗透率与孔喉半径、孔隙度的关系:

(3)

为孔隙度,单位%,K为渗透率,单位mD;X为中值孔喉半径,单位μm。

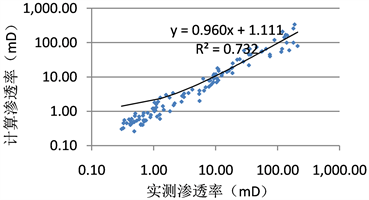

基于中值孔喉半径与孔隙度,通过模型利用公式(3)计算的渗透率与岩心实测渗透率的相关性好,相关系数达到0.73 (图10)。

Figure 10. Intersection of measured and calculated permeability

图10. 实测渗透率与计算渗透率交汇图

5. 结论及思考

1) 飞仙关组滩相储层主要发育颗粒白云岩及晶粒白云岩两种岩性,孔隙类型有粒间孔、粒间–粒内复合孔及粒内孔,其中粒间孔的孔渗相关性最好,复合孔及粒内孔的孔渗相关性差。

2) 中值孔喉半径参数可以作为孔隙结构评价及渗透率评价的关键参数,其中粒间孔的中值孔喉半径与渗透率相关性好(R2 = 0.84),复合孔及粒内孔的中值孔喉半径与渗透率相关性差(R2 = 0.14,R2 = 0.15)。

3) 建立粒间孔隙中值压力、孔隙度及渗透率关系模型,结果验证解释渗透率与实测渗透率相关性好;并进一步明确该模型不适合复合孔及粒内孔储层的物性解释。该认识可以有效的帮助普光气田储层物性解释、储层评价及开发地质评价,但解释模型只适应于粒间孔储层,存在较大的局限性。

基金项目

国家科技重大专项(2016ZX05017-001-HZ01)资助。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。