1. 引言

中国化学奥林匹克竞赛(简称“全国奥赛”)从1984年开始举办,目前已成为普及化学知识、激励中学生接触化学前沿、了解化学对科学技术及社会发展作用等的一个重要途径。中国化学奥林匹克竞赛分为初赛和决赛两个阶段。现行中学化学教学大纲、普通高中化学课程标准实验教科书及高考说明规定,均属初赛出题范围;决赛试题以大学化学内容为主,涉及学科不限于化学,题目综合性强。全国奥赛是中学生参加的最高级别化学竞赛。

通过查阅CNKI、维普数据库等文献资料发现,目前有人开展化学竞赛的研究,其中文献数量最大的研究内容为几年区间内,或某一年竞赛初赛或决赛的试题研究,以试题解析、赏析为主 [1];泛泛地评价竞赛试题的内容并挑选几道当年较为典型的试题来评析是最为常见的搭配;还有将考题按化学二级学科分类,对竞赛试题中涉及的二级学科试题进行分类解析 [2]。探讨竞赛培训策略和技巧的研究论文也占有不少的比例,全局性、统筹性的竞赛策略和技巧最多 [3]。胡傲然等 [4] 提出对应于基础有机化学反应、有机化学理论知识和有机化学反应历程的学习方法,并且给出归纳法、逆推法以及综合分析法三种解题技巧;叶晨等 [5] 对加拿大的化学竞赛赛制、试题特点做了较为充分的介绍,陈志刚 [6]、张命华 [7] 分别研究了美国、英国的化学奥赛,并与国内竞赛进行比较分析。至于竞赛试题中的羧酸及其酯,绝大多数文献是评析反应路线、解释反应历程 [8],尚无专题研究文章发表。本文对2000年~2019年全国奥赛初赛和决赛试题中涉及羧酸及其酯的试题进行专题研究,期望对羧酸及其酯内容的竞赛教学具有一定的启示作用。

2. 羧酸及其酯在中国化学奥林匹克竞赛中的应用研究

2.1. 竞赛试题统计

通过书籍、网络资源、数据库等途径,搜集到从第14届(2000年)至第33届(2019年)的所有全国奥赛初赛及决赛试题39套,经仔细筛选,最终选取了涉及羧酸及其酯且较具有代表性的初赛试题8套(选自2004、2007、2008、2011、2012、2013、2016和2017年),决赛试题8套(选自2003、2006、2007、2012、2014、2017、2018年和2019年)。

2.1.1. 初赛试题中题数及分值

根据选取的8套初赛套题,对涉及羧酸及其酯的试题进行五种参数统计,结果如表1所示。

Table 1. Statistics on carboxylic acid and its ester in preliminary competition examination questions

表1. 初赛试题中有关羧酸及其酯的试题统计情况

从表1可看出,初赛试题中,连续两届或三届涉及羧酸及其酯的试题后,其后两届一般不出现该知识点;8届试题中涉及该知识点的题数达到16道,每届涉及该知识点的试题的总分值在2~14分范围内,在全卷中占比2%~14%。

2.1.2. 决赛试题中题数及分值

采用与初赛试题统计的相同方法,对选取的8套决赛套题分别统计,结果如表2所示。

Table 2. Statistics on carboxylic acid and its ester in final competition examination questions

表2. 决赛试题中有关羧酸及其酯的试题统计情况

从表2可看出,决赛试题中涉及羧酸及其酯知识点的题数总计为11道,每届相关的小题数目为1~2个,占全卷分比均没有超过5%,决赛试题中涉及这一知识点的题目明显少于初赛试题。

2.1.3. 初赛和决赛的试题比较

表1和表2显示,羧酸及其酯知识点在初赛中的分值更高、题数更多。可能原因是,羧酸及其酯为重要知识点,应在考题中体现,但其难度不易提升,因而也就往往出现在初赛题目中。

2.2. 竞赛考点分析

竞赛考点研究,是奥赛试题研究的重要一环。

2.2.1. 初赛试题考点分布

表1展示的是试题统计情况,在此我们汇总知识点,并将其对应的届数、题号、题数罗列出来,进而计算某一知识点在竞赛试题中出现的频率。频率是由某一知识点在试题中出现的试题数除以试题中涉及羧酸及其酯的总题数得到的。具体结果见表3。

Table 3. Knowledge points of carboxylic acid and its ester in preliminary competition examination questions

表3. 初赛试题中羧酸及其酯知识点分布

表3显示,涉及最多的知识点是脱羧反应和酯的水解,在27道题中出现6次,频率达到;羧酸制备出现次数达到了4次,位居第二;酯缩合反应和酯化反应也属于较为常考的知识点;而羧酸官能团名称、酯的还原以及羧酸α-H的反应,则均只在一道题中出现,在考点中较为冷门。

2.2.2. 决赛试题考点分布

决赛试题中涉及羧酸及其酯的知识点,见表4。

在决赛试题中,频率最高的知识点是酯的还原,居次席的是脱羧反应,羧酸制备、酯化反应以及酯缩合反应均出现两次,出现最少的是酯的醇解及氨解。

2.2.3. 初赛和决赛的考点比较

从表3和表4可以看出,羧酸及其酯的知识点,初赛及决赛题中既有重合也有差别。重合的考点有“脱羧反应、羧酸制备、酯的还原、酯化反应以及酯缩合反应”,其中“脱羧反应”和“酯的还原”属于高频考点。初赛试题中的高频考点“酯的水解”以及考过的“羧酸官能团名称、羧酸α-H的反应”,在决赛试题中“不见踪影”,相反地,初赛试题中没有涉及的“酯的氨解、酯的醇解”,在决赛试题中“崭露头角”。

Table 4. Knowledge points of carboxylic acid and its ester in final competition examination questions

表4. 决赛试题中羧酸及其酯知识点分布

整体来说,羧酸及其酯是有机化学中的重要知识点,在奥赛试题中也常常“粉墨登场”,但其出题往往较为直接,根据前后产物或反应条件,比较容易判断出对应的考点。当然,有些试题,羧酸及其酯也是关键步骤,甚至就是“拦路虎”角色,其解题过程也需要艰苦的努力。

进一步,通过初赛决赛中的典型试题举例来说明。

例1 (第26届中国化学奥林匹克竞赛(初赛)试题10)

辣椒的味道主要来自辣椒素类化合物。辣椒素F的合成路线如下。画出化合物A、B、C、D、E和F的结构简式。

【评析】首先,三溴化磷是经典的溴化试剂,A中给出的分子式恰好也证实第一步反应为溴代;然后丙二酸二乙酯负离子作为亲核试剂与A发生反应得到二酯B,B在碱性环境下水解再酸化得到二羧酸化合物C;C加热脱羧得到只带一个羧基的产物D,D发生氯代变为酰氯产物,最后与胺反应生成酰胺。

本题为较基础的题目,相关的考点为酯的水解、脱羧反应、羧酸的酰氯化及其酰胺化。反应条件较为经典,是奥赛学生应该熟知的反应试剂,且化合物A、D和F均有分子式提示,使得试题的难度符合初赛的要求。

例2 (第30届中国化学奥林匹克竞赛(初赛)试题8-1)

画出以下反应过程中化合物A-F的结构简式。

【评析】解题的关键是能判断出产物是通过Robinson增环反应合成的。基于此,可知乙酰乙酸乙酯是Michael反应的活泼亚甲基单元,那么C就一定含有α,β-不饱和酮结构,而该结构是通过Mannich盐B的碱性消除反应合成的;结合产物,可知道第一步Mannich反应发生的位置是在酮羰基取代较少的α位。至此,可以写出ABC的结构。其后,就涉及羧酸及其酯的考点内容了:Robinson增环产物D是酯类化合物,其在碱性条件下水解成羧酸钠盐、经酸化得到羧酸E,这里的E是一个β-羰基酸,加热脱羧得到产物F。

试题中涉及酯的水解和脱羧反应两个常考点。酯在碱性环境中发生不可逆水解,生成醇和对应的羧酸钠盐,酸化得羧酸;羧酸的α-碳原子上有吸电子基羰基,加热则很容易脱羧。试题中规中矩,中间体能够根据起始原料、最终产物以及反应条件判断出来。此外,将Michael加成、酯水解、β-羰基羧酸脱羧串联,属于比较典型的考题设计。

例3 (第31届中国化学奥林匹克竞赛(决赛)试题8)

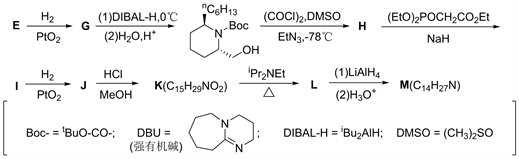

某生物碱M的立体选择性合成方法如下:

8-1 画出上述合成路线中化合物A~M的立体结构式。

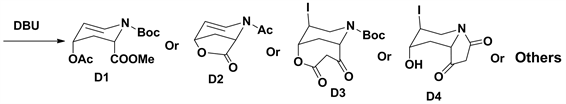

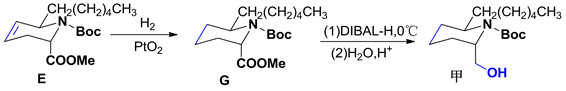

【评析】本题难度较大,第一步反应就是拦路虎:双键与单质碘形成碘鎓离子容易想到,但碱的作用就费思量:是夺取羧基中的氢生成羧基负离子,然后与碘鎓离子反应得到环内酯,还是仅仅中和反应产生的HI?考虑到起始分子的立体结构和决赛题的地位,前者可能性更大;MeOH-CF3COOH (TFA)的组合,既可以是脱Boc试剂(得B2),也可以是羧基酯化试剂(得B1),两种可能性都存在;第三步的乙酸酐–三乙胺(Ac2O-TEA)组合,既可以是与前一步醇解产物发生乙酰化得酯C1,也可以是与脱Boc后所得的氨基进行乙酰化得酰胺C2;至于DBU,既可以作为大体积有机强碱消除HI得烯(D1or D2),也可以夺取酯基或乙酰氨基的α-氢,随后发生酯缩合(D3 or D4)等;随后的格氏试剂,更是不知其在何处发生反应,可能多数考生会想到酯羰基的亲核加成(得叔醇)。转机在于G与DIBAL-H反应的产物(称其为甲)的结构,因为由此结构可以推断格氏试剂以及前述反应的类型和位置!

比较起始预料和甲的结构发现,前述反应之后Boc仍在,说明MeOH-TFA是酯化试剂;六元环骨架没变,那么DBU就不是作为促进缩合的有机碱(此时分子骨架多半发生变化)而是作为脱HI的大体积碱,并且由于反式消除的立体化学要求,只能生成双键靠近氮原子的产物;要得到D,第一步NaHCO3的作用就主要是让羧基变为负离子并参与环状内酯形成。在靠近氮原子的邻位连接了正己基,表明n-C6H13MgBr-AlCl3发生了双键的加成;由于E生成G只可能是C=C双键的还原,那么D与格氏试剂的反应还应涉及AcO的消除以及双键的重新形成;此步可得到两种产物是由于格氏试剂进攻环上方和下方之故,至于主产物是E,那是位阻因素导致从上方进攻更容易。甲中不含双键,是由于Pt参与的催化氢化;通过DIBAl-H选择性还原酯基,即得到中间产物甲。至此,我们可以给出所涉反应及生成的产物:

其实,从E开始的后续反应多数是人名反应或常见试剂,再借助前后分子结构及其分子式,判断产物较题目前半段相对容易。例如,若知道H生成I是Wittig-Horner反应,那就能知道H是醛、I生成J是催化加氢,进而可判断甲生成H是氧化(Swern氧化)、E生成G是双键还原以及G生成甲是酯基还原;J生成K,通过分子式可判断出J在HCl/甲醇中脱除了Boc (失去C4H9CO2)、还将乙酯转化成了甲酯;K生成M,也可从分子式变化判断得失的原子或基团,同时参照试剂及反应条件,可判断出是K中的仲氨基与羧酸甲酯发生分子内的氨解形成新的五元环内酰胺L,随后被强还原剂LiAlH4还原生成生物碱M。

本题中涉及酯的醇解、酯的氨解、酯的还原和酯化反应这些相关的知识点,是对酯的较为全面的考察;虽然结合反应条件和试剂不难推断出发生的反应类型,但是题目还与其他考点结合,增加了推断难度,如第一步通过碘鎓离子而形成桥环内酯就不简单,另外与格氏试剂反应时还涉及到反应位点(不进攻酯基,而发生烯丙位重排反应)及其进攻方向问题;就算MeOH-TFA、MeOH-HCl这些常见试剂,也涉及到试剂的多种作用;题目还涉及酯还原为醇、醇氧化为醛以及Wittig-Horner反应,反应类型很多;整道题还贯穿着立体化学,解题需要时刻费心小心。

从例1到例3不难看出,决赛试题的难度较初赛试题拔高很多,结合的其它知识点更多,立体化学复杂得多,解题的障碍更多。这就要求考生能判断所用试剂及条件的反应类型,能判断多官能团分子的反应选择性,同时要有很好的立体化学知识。

例4 (第31届中国化学奥林匹克竞赛(初赛)试题9)

画出以下转换的中间体和产物(A-E)结构简式。元素分析结果表明化合物E中含:

C,64.84%;H,8.16%;N,12.60%。化合物B不含羟基。

【评析】本题前二步看似简单,其实涉及到一些知识点的相互关联。第一步,试剂本身是无α-氢羧酸酯(COOEt)2与强碱EtONa/EtOH的组合,让人容易想到酯的交叉缩合;然而起始原料不是酯而是无氮上氢的内酰胺。没有其它更好的反应可以发生,设想成:羰基α-H被强碱乙醇钠夺取,生成烯醇负离子;该烯醇负离子与草酸二乙酯发生类似酮酯缩合,经亲核加成–消除获得化合物A:

第二步的LiH/HCHO,看起来是强碱LiH催化HCHO的羟醛缩合反应;A结构含有3个羰基、1个羰基α-氢,具有发生羟醛缩合反应的条件;题目告知化合物B不含羟基,其实是一个提示:此反应是羟醛缩合反应,生成的羟基或氧负离子参与后续反应了!据此,我们可写出如下反应过程:

至此,题目不算很难,参加奥赛的同学可能多数都能完成这二步反应。但第三步很难解答:试题中仅有弱碱NaHCO3和溶剂二氯甲烷、室温20 min这些很简单的条件!看起来化合物B不存在于上述条件下可发生的常见反应!解题进入了盲点。

无奈,回头计算产物E的分子简式。通过简单计算,可得C/H/N/O = 6:9:1:1,分子最简式为C6H9NO。B分子的N-甲基丁内酰胺不容易变化,在反应条件下基本上可以保留,其结构部分的原子数目为C5H7NO,与分子最简式只差CH2。据此,设想B分子脱除COCO2,留下CH2,所得结构刚好满足C6H9NO,相当于A与甲醛反应之后脱水生成的产物。

至此,唯一的选择就是假设反应体系含水。中间产物B的酮羰基受酯基的影响,羰基碳正性较强,可与碳酸氢钠产生的氢氧根结合生成水合酮C,进一步转化为中间体D,D发生消除型反应得到产物E。

这道题涉及类似的交叉酮酯缩合、羟醛缩合、酯交换以及草酸酯的特殊反应。酯缩合反应类型较多,包括分子间的酯缩合、酮酯缩合以及分子内的酯缩合,前者尤以Claisen酯缩合著名且有用,后者以Dieckmann缩合反应 [9] 合成五元环或更大环状分子实例为多。值得注意的是,Claisen酯缩合与Dieckmann缩合的用途之一是所得的产物经酸性水解生成β-羰基酸、进一步加热脱羧得到环酮,这是环酮的一种有效合成途径。

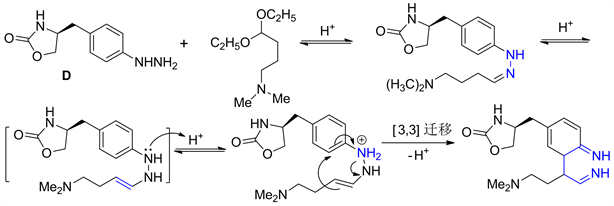

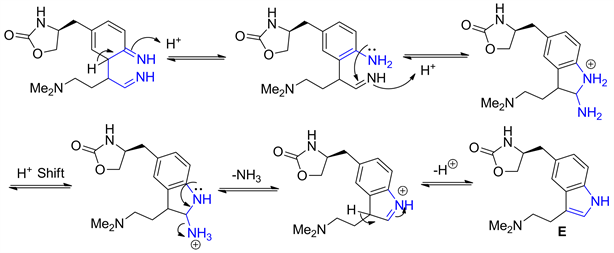

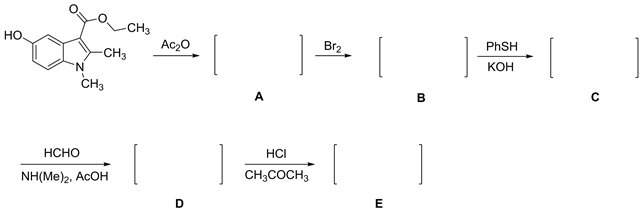

例5 (第33届中国化学奥林匹克竞赛(决赛)试题8)

佐米曲坦(C16H21N3O2)是治疗偏头疼的药物,其合成路线如下。画出A、B、C、D和E的结构简式。

【评析】本题中只给出起始原料的结构以及各步骤中的反应试剂,要求写出各步中间体及目标分子,这就要求学生对常见试剂及其对应的反应要非常熟悉。第一步中的NaBH4是常见的醛酮还原剂,一般不还原酯基,但酯基α碳上连有氨基即满足α碳有杂原子的情况,酯基可被还原成羟基。进一步,光气与羟基及相邻碳上的氨基发生两次亲核加成–消除而生成五元杂环。催化氢化将苯环上的硝基还原成氨基,再与亚硝酸反应形成重氮盐,经SnCl2还原得到肼基,此为迈耶尔(Mayer)改良法。

从D到E的转化相对复杂,难度较大。但从反应试剂分析,缩醛在酸性环境下会回到原来的醛,因而可以判断出是醛与芳肼发生亲核加成–消除得到苯腙,苯腙在酸催化下可异构成烯胺,此时得到一个1,5-己二烯的结构,容易发生科普(Cope)重排,即[3,3]σ迁移反应得到二亚胺。

二亚胺再进行芳构化成环,得到缩醛胺,氨基质子化后以一分子氨气脱去,再失去一个质子得到吲哚,这个过程称为费歇尔(Fischer)吲哚合成法。

这道题在第一步即涉及α碳上连有杂原子的酯的非常规还原,随后是吲哚的合成方法之一。该合成法虽很经典,但要写出反应机理还是很考验学生的理解和熟悉程度。可见,考生必须形成完善的知识体系,才能迅速精确解题。

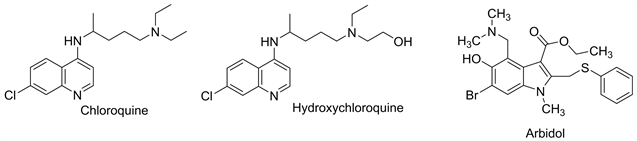

2.3. 有关新型冠状病毒肺炎治疗药物的竞赛模拟题

2019年12月爆发的由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的新型冠状病毒肺炎(COVID-19),目前呈现全球大流行趋势。国内疫情防控形势持续向好,但境外疫情扩散蔓延。为了有效应对疫情,各国在新冠疫苗和化学治疗药物研究方面加大了攻关,对可能有效的瑞德西韦(Remdesivir)、磷酸氯喹(Chloroquine)、硫酸羟氯喹、阿比朵尔(Arbidol)、洛匹那韦(Lopinavir)、法匹拉韦(Favipiravir)等开展了体外试验、“同情给药”或临床试验,取得了一些积极进展,其中磷酸氯喹和硫酸羟氯喹在临床研究中证实有效,阿比朵尔在相关研究中也有很好的效果。

2.3.1. 几种对新型冠状病毒肺炎治疗有效的药物简介

氯喹属于口服抗疟药物,由汉斯·安德萨格(Hans Andersag)于1934年在德国拜耳公司首次合成得到。氯喹能抑制卵形疟原虫和三日疟原虫血液期以及敏感的间日疟原虫和恶性疟原虫的活性,也用于肠道外阿米巴原虫症、类风湿性关节炎及红斑狼疮的治疗。氯喹还对甲型流感病毒、寨卡病毒、登革热病毒和埃博拉病毒等的复制有抑制活性 [10]。体外实验表明磷酸氯喹具有抑制新冠病毒的活性,该药物已列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》并开展临床试验 [11]。但氯喹大剂量服用毒性较大 [12]。羟氯喹是氯喹的羟基衍生物,作用机制与氯喹相似,但其毒性仅为氯喹的一半。羟氯喹临床适应症与氯喹大致相同,主要作为抗疟药物,相较于氯喹更多用于类风湿性关节炎和红斑狼疮的治疗,也有抗炎、调节免疫、抗感染、抗凝等药效。对于冠状病毒体外感染,羟氯喹也表现出抑制作用,但未见关于羟氯喹用于治疗冠状病毒感染临床试验数据 [10]。

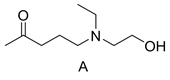

阿比朵尔是一种抗病毒药物,于1993年在俄罗斯上市,主要适用于甲型和乙型流感病毒引起的流行性感冒;2008年,关于阿比朵尔抗冠状病毒的活性首次被报道。李兰娟团队在体外细胞实验中发现阿比朵尔能有效抑制冠状病毒作用,并且显著抑制病毒对细胞的病变效应。该药也被列入了我国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》 [10],三种对新型冠状病毒肺炎治疗有效的药物见图1。

Figure 1. Three chemical drugs for treating COVID-19

图1. 三种对新型冠状病毒肺炎治疗有效的药物

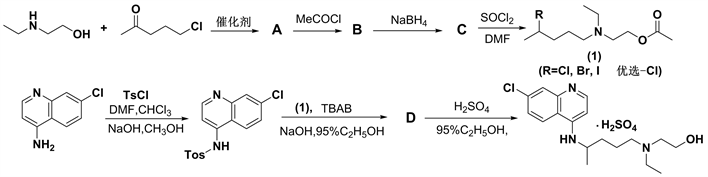

2.3.2. 有关新型冠状病毒肺炎治疗药物的竞赛模拟题设计

上市药物的合成路线一般不止一条。作者依据宜宾莱特医药化工有限公司 [13] 发明的一种硫酸羟基氯喹的合成方法,以及江苏盈科生物制药有限公司 [14] 对盐酸阿比朵尔合成工艺改进所得的新合成路线,设计了两道竞赛模拟试题。

模拟题1:羟氯喹硫酸盐是治疗疟疾的有效药物。有报道,该药对2019年新型冠状病毒肺炎有效。如下是文献报道的硫酸羟氯喹一条合成路线。请画出化合物A、B、C、D的结构简式。

【评析】该题目包括羧酸酯化和酯的水解。生成A的反应,两个原料都有两个反应位点,对考生有一定的难度;但可借鉴中间体(1)的结构以及NaBH4还原,判断A是N-乙基乙醇胺的胺基与5-氯-2-戊酮的5-位碳发生亲核取代,从中应该能得出乙酰化是发生在原料的羟基上。另一难点可能在于D转化为目标分子,但题目只要求考生知道D的生成仅仅是磺酰基氮参与的亲核取代反应即可。

【参考答案】

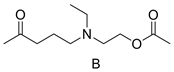

模拟题2:盐酸阿比朵尔是一种抗病毒药物。在李兰娟团队的实验中发现,该药对2019新型冠状病毒具有抑制作用。有制药公司以下列合成路线合成该药。请画出A、B、C、D和E的结构简式。

【参考答案】

2.4. 竞赛教学策略

有机化学是研究新药物、新材料、新农药、新添加剂的关键学科。有机化学的学习过程实际上类似一个“S”型曲线,初学者往往感觉学习枯燥、收获感较少。这是正常现象,每一个学习有机化学的新人都要经历入门的迷茫过程。但假以时日,随着知识的积累,量变触发质变,有机知识的趣味性和实用性,创造新物质和打开天然物质宝库的魅力,学生求知欲便会大幅度上涨。对于参加奥赛的同学,当然知道有机化学的重要性,但要取得满意的学习质量和效果,我们建议:

1) 夯实基础,温故知新

初来乍到,基础知识的积累是至关重要的。可选择主流教材如:邢其毅院士主编的《基础有机化学》第三版、裴坚老师主持修改的第四版、胡宏纹院士主编的《有机化学》第4版,还有部分英文教材例如Clayden有机化学等。其中最经典的当属“邢大本”,此书内容丰富,习题量大,题目由简及难,合成题机理题较多,可以满足不同层次学生的需求,能够打下良好基础。并且在新版有机化学教材中,章节安排变化较大,内容与时俱进,习题及其难度也有所改变和提高,整体上更接近化学竞赛的考试要求。初学者应在高一下学期的暑期之前看完一遍教科书,并完成相应的课后习题,看练结合,相得益彰。同时及时复习,温故方能知新,总结错题,对相应的知识点进行二次、三次巩固,加深理解,内化于心。在此初步阶段,比起竞赛教练全面授课,以学生自学为主,教练引导和辅助的效果会更佳,教练对一些典型题进行必要的讲解,对常考点、难点进行强调和说明,帮助学生理清基础知识脉络,并利用教材上的习题进行限时训练和考核,检验学生自学的效果,以助学生加深记忆。

2) 熟络机理,善思肯练

完成基础知识构建后,作为核心的反应机理是必须攻克的。电子转移是经典有机化学的语言。对于机理方面,The Art of Writing Reasonable Mechanism是广为流传的有机机理教材,Art中的习题较为简单,搭配福山教授的《通过练习学习有机反应机理》,有助于同学认识到书写机理的一些基本方法和规律,这些可以通过课程安排相应课时,由竞赛教练进行讲解,此部分应舍得花费时间。此外,积极学习人名反应,扩大有机反应至足够广度。人名反应的参考书有Strategic Application of Name Reactions in Organic Synthesis,英文阅读能力对于有机化学的学习十分重要,但也不应本末倒置,不善于英文的同学可以选择《有机人名反应:试剂与规则》作为替代,这主要需要学生课后自主补充学习。课程中还应对于重要反应的原理进行探究思考,并让学生将其记忆能够拓宽自己的“武器库”,如此,对陌生的题目方能快速联想。

很显然,参加奥赛者,积累一定的奥赛题十分关键,刷题是不可或缺的。从初赛试题中了解竞赛命题的规律,即“巧而不超纲”;目标奥赛金牌及以上的同学则可提前练习奥赛决赛题,了解决赛题的难度和题量,分析归纳涉及的人名反应、反应机理,建立自己的思维导图;学有余力的同学,尝试接触大学组会的研讨题,公认比较有价值的有哈佛大学Evans教授、加州大学Sarpong教授以及东京大学Fukuyama教授的组会题。

3) 进阶合成,抽丝剥茧

用机理“全副武装”之后,进阶有机合成是个人有机知识的强力提升。奥赛对有机合成的主要考察方式为完成合成路线空缺处的中间体或目标分子。《中级有机化学》是常见的进阶教材,而《有机合成进阶》非常适合还想拓宽知识面的同学,而来自Paul Wyatt和Stuart Warren的翻译版《有机合成:策略与控制》内容十分丰富,可以补充许多关于设计合成的思想(逆合成分析)与方法(反应模块)方面的知识,有助于合成设计能力的整体提升。当知识的广度、厚度、深度达到一定程度时,欣赏完整的合成路线变得可行且非常有益。在观看合成路线时,竞赛教练可引导学生从以下几个方面思考:首先,最简单的层次,反应在做什么,此反应的产物是什么;其次,产物是否有相应的选择性,来自于何处;最后,研究者设计此步反应的逻辑是什么。如此抽丝剥茧,深入细化合成的每一步骤,形成有效、正确的思维方式,构建条理清晰的解题思路。亚利桑那大学开发的软件Chemistry by Design是一个很好的合成路线资源库,同时《250条合成路线》可以在没有电子设备的情况下打印出来浏览。另外,教练可给学生提供一些热门的科学杂志的文章,拓宽学生眼界,了解化学前沿,有助于熟悉竞赛题的背景。

3. 结语

化学奥赛仍是被关注的热点,但现有的文章对其的研究大多显得宽泛和形式单一。本文针对羧酸及其酯在奥赛中的应用研究是作者的一次大胆尝试。在收集整理的基础上,统计分析了初赛及决赛试题中涉及羧酸及其酯的知识点;对应各题的考点,整理出高频考点,并通过举例对初赛、决赛的试题进行分析。此外,在如今全民共同抗击新冠病毒肺炎的大背景下,结合治疗COVID-19效果较为突出的药物氯喹、羟氯喹以及阿比朵尔设计了竞赛模拟题。最后,根据对试题的研究,总结归纳出竞赛教学策略。尽管本文只涉猎化学奥赛中羧酸及其酯知识点,但这样的专题研究开启了一扇窗,相信对后续研究及奥赛参与者有所裨益。

NOTES

*同等贡献。

#通讯作者。