1. 引言

在整个工程及科学领域中,超疏水表面有着十分广泛的应用。超疏水表面一般是代表和表面液滴接触角大小大于150˚的表面,这种特殊湿润性表面也普遍存在于自然界 [1]。

事实上,2000多年前,人们发现,虽然有些植物生长在泥中,但它们的叶子几乎总是干净的。最典型的例子是荷叶。在荷叶表面的水珠能够快速滚动,而且很容易能够“清扫”表面的灰尘,使得页面变得更干净,如图1。

Figure 1. Enlarged surface of lotus leaf [1]

图1. 荷叶的表面放大图 [1]

然而荷叶始终保持清洁的机理却一直不为人们所知,直到20世纪60年代中期扫描电子显微镜(SEM)的发展,人们才逐渐揭开了荷叶“出淤泥而不染”秘密。

于1977年,德国伯恩大学Barthlot和Neinhuis [2] 用扫描电镜SEM开始了对荷叶的表面微小几何形貌的研究,如图2。在对天然的荷叶进行研究发现,荷叶之所以有着很强的超疏水性能是由于它外表面的微米级微小结构和纳米级细小结构相互组合,再加上它表面上的蜡所构成。与之相似的是,蝴蝶翅膀也同样存在类似的结构。当蝴蝶的翅膀拍打时,水滴会沿着轴的径向滚动,这样水滴就不会弄湿蝴蝶的身体。结果表明,蝴蝶翅膀上覆盖着大量沿轴向辐射方向排列的微纳米尺度,如图3。这样的结构成功的使蝴蝶可以获得平稳的飞行状态。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 2. SEM image (a) and surface structure diagram (b) of lotus leaf [2]

图2. 荷叶的SEM图(a)和表面结构示意图(b) [2]

Figure 3. SEM image of butterfly [3]

图3. 蝴蝶翅膀的SEM图 [3]

在对超疏水的自然界事物进行研究之后可以发现,制备超疏水的表面主要需要两个条件:一是材料表面具有很低的表面能;二是固体材料表面构建一定粗糙度的,具有微米和纳米的双重结构。

超疏水表面因其具备自清洁 [2]、油水分离 [4] [5] [6]、抗腐蚀 [7]、防结冰 [8] [9] [10] [11] 以及防雾 [12] 等优秀特性,近几年来备受材料学家的青睐,吸引了大批科学家投入到超疏水材料的研究中。在构建超疏水固体表面时,一般是在低表面能表面上构建粗糙表面或者在粗糙表面上修饰低表面能的物质 [13]。

本文以超疏水表面为研究对象,介绍了超疏水表面的主要制备方法,分析对比了不同制备方法的优缺点。同时对超疏水表面的特殊性能进行了详细探讨,并指出了未来的主要发展方向。

2. 超疏水表面的理论基础

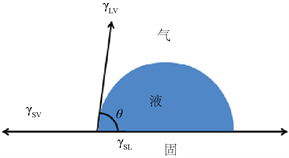

固体表面的润湿性对于研究人员来说,是固体表面一个常用且关键的特殊性能 。固体表面润湿性在人们的平日生活中里和一般化工业中都起着关键的作用。这些如潜水服、自洁玻璃、工业矿物泡沫浮选、化学药瓶采集、防水性电子元件、布料的清洗、农业药品使用、虫害的药品喷发、照相用的乳剂、器械用的润滑油等我们比较多见的应用。日常中的油漆使用性能等都与固体润湿性联系十分密切。许多学者研究表明,表面的润湿性是根据其表面化学成分、微形貌以及宏观形貌一起作用的。利用调控和调换材料表面的化学组成和微小结构参数,用表面湿润性特性为人们所利用,这样不管在工业还是其他领域都能有更好的应用。也有许多其他外界影响因子,比方说光、热、磁场、热以及溶剂等对湿润性影响力也是很高的。目前,研究学者常用液体在材料表面观测获得的静态接触角CA度数来表示材料表面的润湿特性。如图4,切线的夹角为静态接触角。

Figure 4. Definition of contact angle [5]

图4. 接触角定义 [5]

通常在表面放置一水滴,以水滴对于不同材料表面测得静态接触角度数不同,固体材料有四种分类:静态接触角小于90˚,这个材料就定义为亲水材料。静态接触角小于5˚,这个材料就定义为超亲水材料。静态接触角CA大于90˚,这个时候材料定义为疏水材料表面。这时水滴在材料表面几乎形成球型形状,这时候的静态接触角CA > 150˚时,此时材料为超疏水表面材料。荷叶表面就是超疏水材料的最经典例子,荷叶表面接触角大、滚动角(Sliding angle, SA)小,水滴极易滚动,所以才有“出淤泥而不染”之称。滚动角一般地,是学者用来表达水滴滴具有一定倾斜角的材料表面时的表征。具体来说,滚动角是液滴在一定角度的表面时液滴从倾斜表面滚动必须的固体表面的最小倾斜角度。如图5所示是接触角滞后定义图。

图中,θa和θr分别为前进角和后进角,两者的差值Δθ = θa − θr为接触角滞后值。如果接触角滞后角越大,液滴在表面越不易滚动,相反,接近于0时,水滴越容易滚动,超疏水性能越好。

Figure 5. Schematic diagram of contact angle hysteresis [5]

图5. 接触角滞后示意图 [5]

2.1. Young’s模型

假设液体表面外部的力场作用和液体里面的力场作用差异较大。此时因为围绕力场一样种类分子产生的对称力,从而使得液体里面所有的分子能够各自互相对消。然而,与液体的内结构作用的分子不一样,液体分子位于表面区域不都是全部被同一类分子所围绕,所以位于气–液面上分子的受力就是液体内结构的引力。

假设一个分子开始在液体内部穿过到液体表面,这个整体要避免分子之间的吸引力而作功,这样才能增加自由焓。同样的,假设一个液体表面分子需要穿过液体内部时,这个系统的自由焓就会下降。这样才能使系统于能量较低时更稳固,这样的话液体表面总是会自动收缩。

很久之前在19世纪,就有学者利用自然界的表面润湿特性行为开始了理论研究。其实润湿性现象的实质为固、液、气三者的相互影响力产生的,是这三种界面张力相互制约的成果。后来到180年,英国科学家Young最先深入探究了理想的固体表面,也就是对绝对光滑的表面,还有研究对化学成分均匀的固体材料的静态接触尺寸与表面张力之间的关系,以下就是Young’s理论核心方程,公式(1)有:

(1)

(1)的方程表明,由着已知的三个界面的表面张力能够推断出固液接触角的大小。而接触角是界面自由能共同影响达到平衡制约的成果。由该方程计算到,标准的理想固体表面上的最大固液接触角只到119˚。但是位于实际操作中,根本不存在理论上的绝对光滑而且均匀的固体表面,现实中会有一定的粗糙度。如果根据热力学角度分析,水滴和气体位于绝对光滑固体表面构成的三相体系的自由能慢慢下降。这个三相系统的自由能构成最小,水滴是一个牢固状态,这个时候的静态接触角CA的大小全部是材料表面的自由能确定。汤姆森杨的方程利用热力学角度剖析构建了三相接触点的力学平衡公式。该理论模型的建立也是表面润湿性理论的研究热潮的一大推动力,为后续润湿性理论研究奠定了坚实的基础,更是为后续超疏水理论研究提供了方向。

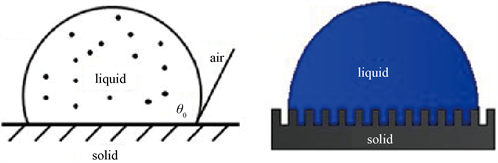

2.2. Wenzel理论模型

杨氏方程刻画了一个绝对理想固体表面的润湿理论模型,然而所有可应用的理论都是建立在实际中的,所有杨氏方程构筑的理想固体表面并不存在,在实际中,也就不能应用这个模型。我们都知道,所有的实体表面一定会是具有粗糙度的表面,绝对光滑只存在于理论中。而Wenzel最早在1936年提出了有材料表面微结构的影响因子的润湿模型,如图6(a),图6(b)所示。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 6. (a), (b) The state of the liquid bead under Wenzel’s theoretical model [5]

图6. (a), (b) Wenzel 理论模型下的液珠状态 [5]

固体表面的表面积Sa和射影面积Sp他们的做相除值r能够表征固体表面的粗糙程度,如下式(2):

(2)

当它们的比值r为1的时候,这样就证明了该表面是光滑的,由此就转换成杨氏理论。所以我们可以根据(1)式子来推出Wenzel模型,如下式(3):

(3)

式中,θw是这个模型的静态接触角CA的大小,γ对应的是固–气,固–液,液–气之间的表面张力,θ是理论模型中光滑表面的静态接触角。因而可得当固体表面亲水时,表面粗糙度提高也会构成液体的润湿性的提高,亲水性能就变强,接触角逐渐变小。当固体表面疏水时,表面粗糙度的提高也会使得润湿性变弱,疏水性能也就变强,接触角也逐渐变大。因此,固体表面的接触角不仅能够通过表面能的改变而改变,还可以是表面粗糙度改变引起的。

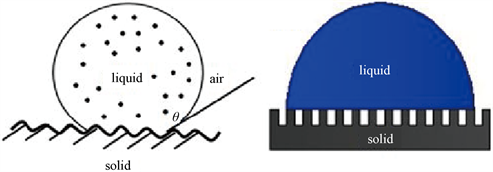

2.3. Cassie-Baxter理论模型

由于现实中不存在绝对理想光滑表面,这样温泽尔公式的适用范围就是有应用限制的。而到了1944年,卡西和巴克斯特延续补充了温泽尔的理论模型。此时,我们假设液滴不会穿过粗糙的表面结构,知识贴合在粗糙表面的结构上,这样就会让部分气泡被束缚在固-液界面中间,就构成了固–液–气复合的三相界面,如图7(a),图7(b)所示。所有的湿润性表面位于Cassie润湿状态都能够通过这个Cassie-Baxter理论模型来解释,公式4有:

(4)

式中,θv是静态接触角,f1,f2是液、气接触面积数值,f1、f2的和为1。θ1和θ2是本征接触角。因为固–气接触角为180˚,由此公式可知,当固–液接触面积f1越小,θv就会越大,固体表面的疏水性能也就越出色。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 7. The state of liquid beads under the Cassie-Baxter theoretical model [5]

图7. Cassie-Baxter理论模型下的液珠状态 [5]

3. 超疏水表面的制备方法

3.1. 传统加工方式

低的表面自由能及合适的表面微结构是固体的超疏水性的最关键的两个前提条件。因为在技术上降低表面能很容易实现,因此制备超疏水表面最关键的地方就是构建合适的表面微结构 [3]。所以,绝大部分传统加工的方式都是以不同的物化学方法于材料表面构筑细小微结构,再进行低表面能修饰得到超疏水表面,见表1。

3.2. 激光制备超疏水表面

激光加工技术是现今工业制造、新材料开发、科学研究等民、军领域的重要技术,有着巨大的发展前景以及研究价值。短脉冲以及超短脉冲激光以其较高的峰值功率、较小的聚焦光板、较低的热影响区、优良的材料去除特性、灵活精确的加工过程与精度,以及极强的材料兼容性,是激光加工技术领域的重要组成部分,在众多高端制造与开发的技术领域发挥了无可替代的作用。脉冲激光辅助材料表面功能化对人类的日常工业、生活、科研等有着重要意义,尤其是金属表面。

Krupenki [22] 利用光刻蚀的方式制备了接触角为172˚的超疏水表面。Bico [23] 用模塑技术把二氧化硅注入到印章中,并且利用脉冲激光刻蚀表面,让其接触角达到175˚。李晶 [24] 等通过激光刻蚀的方法在铝合金表面构筑了槽棱结构的超疏水表面,发现间距200 μm的网格结构的接触角更高,达到159˚。由于激光烧蚀形成的微纳米复合形貌使铝合金表面氧化膜面积大量增加,有效地延缓了腐蚀过程,所以网格状结构的耐蚀性优于槽棱状结构。任杰等在放电电压为500 V、放电时间为3 min、硫酸钠浓度为9 g/L的条件下电解等离子体轰击铁片,使其表面活化,然后室温下经过硬脂酸乙醇溶液修饰得到接触角154˚的超疏水表面。

Table 1. Traditional processing methods for super-hydrophobic surfaces

表1. 超疏水表面的传统加工方式

4. 超疏水表面的应用

超疏水表面因为其特殊的湿润性和较低的表面能,同样可以让材料拥有耐腐蚀、自清洁、高耐久性、防覆冰等性能,能够在日常、工业、航天、军事、科研等多领域有着很高的应用前景,这也使得超疏水表面成为近年来研究热潮之一。

4.1. 自清洁性能

自清洁性能是因为超疏水表面对水滴有高的接触角和低的滚动角,水滴在表面呈球状且易滚动,同时在滚动过程中带走表面污染物,起到清洁作用。

超疏水表面的自清洁原理是基于“荷叶效应”。20世纪90年代,德国植物学家柏林大学Barthlott等 [2] 揭示了荷叶表面的结构,发现荷叶的“自洁性”源于其表面的微纳结构,荷叶表面具有微米级的乳突,乳突上有纳米级的蜡晶物质,这种微一纳米级的粗糙结构可以大幅度提高水滴在其上的接触角,导致水滴极易滚落。水滴在超疏水表面上的运动是一个复杂的物理现象,在自清洁过程中起到了一个至关重要的作用,水滴在表面滚动时会带走表面的污染物或灰尘,从而达到自清洁的效果。近年来,更多的学者经过探究与改善,制备了不同程度的自清洁性超疏水表面,横向扩展了自清洁性表面的制备和应用,见表2。

Table 2. Research status of self-cleaning hydrophobic surface

表2. 自清洁特性疏水表面研究现状

4.2. 耐久性能

超疏水表面上的微纳米粗糙结构通常比较脆弱,容易因加工和使用过程中的冲击、摩擦等机械作用而损坏,是制约超疏水材料推广应用的首要问题。为了使超疏水表面能够真正应用到实际生产与生活中,越来越多的研究者开始了改善超疏水表面机械稳定性的研究,见表3。

超疏水表面的性能主要由超疏水性的表面微结构决定。因此,在长时间的户外使用中,随着户外使用时间的延长,许多超疏水表面与水的接触角减小,并且疏水性大大降低。这主要是由于灰尘和有机污染物在空气中在固体表面上的吸附和积累。G. Yamauchi [29] 等发现,向超疏水性透明涂层中添加少量的TiO2粉末以改善超疏水性表面的耐久性,可以使涂层具有出色的自清洁性能,并使涂层能够长时间发挥作用,在户外使用时可以较长时间的保持超疏水性。

从目前的研究报告来看,制备具有普遍高机械强度的超疏水表面的研究工作仍处于探索阶段,且尚未有能力生产出具有高机械耐久性的完全符合工业用途的超疏水表面,并且尚未形成相对统一标准化的机械强度的测试方法。

电子科技大学的邓旭 [45] 通过去耦合机制使表面疏水功能和机械耐久功能从两个不同的微结构制备,分别对两种微结构进行优化设计,构筑出具有良好鲁棒性的微结构“铠甲”,从根本上突破了超疏水表面一直以来的耐久性不足问题。利用光刻、冷/热压等微加工技术能够在大部分材料表面进行“铠甲化”,复合制备出超疏水纳米材料,使材料具有优异鲁棒性的“铠甲化”超疏水表面,该研究成果也是鲁棒性超疏水表面进入大范实际应用进程的一大进步,但进行高机械强度的超疏水表面研究和微小结构设计仍是超疏水材料领域的探究重点。

4.3. 耐腐蚀性能

特殊湿润性表面的耐腐蚀性往往用来表达金属基底超疏水表面功能性好坏的一个关键因子。超疏水表面最突出特性就是防水、排斥液滴,所以这一特性就导致了能够有效阻拦腐蚀性离子,还有电子的转移,由此就可以大大降低对材料本身的腐蚀速度,所以耐腐蚀性能的提高也就是延长材料的使用期限。一般地,超疏水表面的耐腐蚀性常常建立在良好的疏水性和自清洁性上,因此其表面应具有较高的接触角及较低的滚动角,见表4。

4.4. 防覆冰性能

由于超疏水表面的特殊性湿润性,使得液滴和材料不容易贴合,实验液滴自然就具有了滚动性,由此也就具有防寒防霜防冰的作用,在工业领域中有很大的潜在应用。近些年来,学者构筑的超疏水性涂

Table 3. Research status of high-durability hydrophobic surface

表3. 高耐久特性疏水表面研究现状

Table 4. Research status of corrosion resistance hydrophobic surface

表4. 耐腐蚀特性疏水表面研究现状

Table 5. Research status of anti-icing properties hydrophobic surface

表5. 防覆冰特性疏水表面研究现状

层的去冰去霜就通过超疏水材料表面的特性,有着低表面能并且具有一定的粗糙度,见表5,这样就可以使得交合的面积比大幅下降,由此使得结冰所需时间减小。它的根本原理就是把液体压制到最小,我们通过理论可知超疏水材料的接触角高,这样它的结冰时的热力学需要的能量多、活化率下降,液滴形成困难,由此使得液滴的温度下降慢,由此延缓起霜或冰冻的速率。

5. 存在问题及应用前景

5.1. 存在的问题

5.1.1. 机械耐久问题

近几年来特别值得关注的是Cassie润湿状态的稳定性,用于诱导所需表面化学以及纳米和微观结构的物理机制,以及制造过程中直接影响表面的耐久性的因素。超疏水表面粗糙度结构通常都比较脆弱,因此在加工的过程之中很容易因机械冲击而受到损坏,因此制备高机械强度的超疏水表面依旧是一个具有挑战性的课题。近年来,有关耐用超疏水表面的研究报告显示爆炸性增长,并且已使用各种技术来生产大面积的“鲁棒性”超疏水材料,这些材料在许多机械磨损后仍保持疏水性。尽管在耐用的超疏水性表面的研究方面取得了重大的科学进展,但是迄今为止,还没有一种超疏水性表面能够承受严格的工业要求和商业标准所要求的所有类型的磨损。

尽管超疏水表面领域在过去的20年中取得了较高的进步,已经证明了各种技术来制造具有相似表面和整体形貌的耐久性材料,这些材料在重复的机械磨损循环后仍可以具有疏水性能。但是要实现实际的技术应用,仍然需要解决许多问题。真正的超疏水状态一定要具有大多数所需的优势及特点,需要相对稳定的Cassie-state,并在其表面获得较高的空气接触面积。

近年来,各种研究团队开发和测试不同的超疏水表面的耐久性,实验设备有所不同,测试条件也有所不同。仍然没有统一和标准化的方法来测量超疏水材料的耐久性。我认为所有声称具有“超疏水”特性的表面文献中都应报告其接触角滞后值等参数,并进行关联,这样才能更好体现所谓的耐久性,开发出更容易检测和标准化的方法来测试粗糙表面在压力,磨损,刮擦,浸入,暴露于污染和其他条件下的鲁棒性。由于制备超疏水表面的方法不同,超疏水表面的结构是多种多样的,这也使得建立统一的标准会更加复杂。现方法大部分适用于光滑表面,因此将方法应用于高粗糙的表面涉及的误差很大。为了实现实际应用,应该解决大规模制造的成本,并探索成本更低的测试机械耐久性替代方法。将来,来自不同领域的研究人员之间的更紧密,更直接的合作将有益于开发更坚固,真正适用的超疏水结构表面。虽然近几年来已经进行了大量测试以报告并声称非润湿性表面是“耐久的”。但是,在非润湿性材料和涂料应用中仍以统一且标准化的方式报告其材料的耐久性。例如,耐久性与铅笔不同硬度摩擦或一定压力下的拖动测试。但是在进行这些磨损测试时,这些不同测试方法下获得的参数使得很难进行有意义的在针对各个实验情况下制造出来的超疏水表面的耐久性的比较。

5.1.2. 制备成本问题

超疏水表面的成本费用主要来源于生产制造的费用,对精密仪器和大批量的化学药剂的需求性较高,从而使其成本偏高,限制于实验室和研究价值。其次,由于制造成本高昂,只有在实现大规模生产的条件下,发挥规模经济才能使生产厂商有利可图,所以在投入生产时就需要有资金实力强的大厂商,从而使其生产受到限制,普通小型厂商不能加入竞争,出现进入门槛高的现象。最后,为实现超疏水材料的质量、性能等方面的优良,就需要具有相关专业知识和理论基础的技术人员,这也加大了其成本费用。

超疏水材料虽然具有清洁环保等优良的性能,但是价格过于昂贵,很难找到工业化应用的市场,也就一直未能大规模地投入市场,近年来研究人员在进行降低其生产成本等方面的大量的实验,努力打破其价格阻碍。然而,超疏水材料在保持其高价格的同时也要看到其优良的性能和使用寿命带来的经济效益。与此同时,要努力改进加工技术,扩太生产规模,走商品化的生产化道路,只有在生产规模达到一定水平后,超疏水材料才能达到企业所接受的水平。

所以,打破高价格障碍是超疏水材料进入市场的关键,价格的挑战促使超疏材料硏究者致力于开发低成本的新型材料,以推动其产品的市场化进程。因此,要实现市场上的流通就必须研究其制造方法,使其趋向自动化和易操作,更好的应用于各个领域,便捷人们生活。

5.1.3. 大面积制备问题

由于超疏水材料的应用研究的目的是为了贴合市场和工业需要,所以成本不仅要低廉,还要具备可以批量的,大面积的生产制备。对于短脉冲激光来说,虽然已经具备了可批量生产化的特点,但仍无法适用于大面积的超疏水表面制备。就目前的研究进展及现状分析,若想要实现工业化的大面积超疏水表面制备,仍需要激光刻蚀法与模板法相结合,用超快激光进行精密加工,构筑出用于模板法制备所必须的反模板,并由此来大面积生产。若要单独利用激光刻蚀法制备大面积超疏水表面,仍需昂贵的设备维护成本及较高的技术支持。所以如何利用短脉冲激光完成工序简洁、成本较低、性能良好的超疏水表面仍是其工业化道路的一大主要问题。

5.1.4. 安全及环保问题

对于已经构筑完超疏水表面微结构的材料来说,下一步就需要进行低表面能的化学药剂处理。这个时候常常会用到一些对人体具有一定腐蚀性或毒性的有机化学试剂。例如常用于处理无机材料的十六烷基三甲氧基硅烷,这种药剂常常会引起人体的呼吸道刺激和皮肤接触刺激。又或是一些形成超疏水的涂层,通常也是有两种或两种以上的有机试剂制备而成。像是向美苏 [40] 等用溶–凝胶技术,把甲基三甲氧基硅烷和丙基三甲氧基硅烷相结合所得到的复合型涂层,虽然获得较好的超疏水性能,但其混合液可对人体的皮肤、眼部及呼吸道产生严重的刺激作用,且其液体及蒸汽极易燃烧,对产品的安全性有着很大的影响。此类的超疏水试剂及涂层的安全性较低且对环境也会造成一定的影响,回收再利用的工艺成本对比无机材料也较高,这也是其市场化的一大阻碍与困难。

5.2. 应用前景

5.2.1. 粘附性可控响应

近年来,对超疏水性表面的研究已经从简单的超疏水性涂料转向自清洁涂料,双重可控附着力和自我修复等功能性表面,以解决超疏水性表面的问题和应用。现有已经制备出很多附着性可调控的功能性超疏水表面,像是光线调控、温度调控、电磁调控等。Wang [41] 等制备了低附着力的超疏水TiO纳米管阵列。使用紫外线通过模板选择性地照射表面可以实现水滴从滚动到表面上的粘度的过渡。热处理后,可以恢复低附着力的特性,对表面的附着力具有可控的响应。Verplanck [42] 等利用纳米金颗粒催化硅纳米线,使其在有氧化膜层的硅基底表面上生长,经低表面能氟碳层修饰后,首次制备得到具有电润湿特性的超疏水硅基纳米线膜层。此表面在空气和油的复合环境中,实现了电润湿水滴的接触角在164˚~127˚范围内可逆变化。

在对粘附具有可控响应的超疏水表面的研究中,超疏水表面只能同时响应一个或两个外部刺激。但如何制备可以同时对多种外界刺激做出反应或快速改变粘附力的超级疏水物表面具有深层意义,可以为超疏水表面的智能化控制起到关键性的指导作用。此外,还有超疏水响应型表面,例如光调节,温度调节和电能调节等。随着智能反应性材料的发展,尽管有许多关于智能可控性超疏水性表面的报道,但由于其复杂且不友好的操作环境和应用要求,迫切需要多种响应,快速响应和制备过程简单的智能型材料,因此具有可控粘合响应的超疏水表面需要进一步研究。发展对外界环境具有响应的超疏水性表面,可以极大的拓展超疏水表面的应用领域,这种智能可调控化发展必然有着很广泛的应用前景。

5.2.2. 微滴传输

一般的固体均匀超疏水表面,其表面的液滴的形状是呈贴近球形形状,但如果其表面微结构并不是均匀分布,而液滴也会趋于不规则的曲线球面形状。由此导致了其表面湿润性在各个方向各不相同,也就是其各向异性的疏水表面。利用其各向异性的特点,可以用于化工类的生产及研究中,通过控制其表面具有方向性的疏水或亲水特点,能够达到精确控制液滴用量或特定的微量液滴运输的效果。

通常各向异性的特殊湿润性表面可分为化学性各向异性和几何性各向异性。基于现有的研究结果来看,几何性的各向异性是比较好调控和制备的。如Nakajima等 [43] 使用晶体切片技术在硅表面上制备了宽度为49 um,深度为160 um,周期为145 um的平行沟槽结构,然后通过化学气相沉积将七氟癸基三甲氧基硅烷层覆盖在表面上。进行了疏水改性,测试结果表明表面的宏观润湿性能是各向异性的。从平行于凹槽的方向测量的接触角和从垂直于凹槽的方向测量的接触角分别为135˚和117˚,可以获得明显的各向异性疏水表面。Chang-H Wan [44] 等在2 cm * 2 cm的区域用干涉光刻技术制备了纳米级光栅图案的超疏水表面,在特定方向的流体运输实验中,观测到明显的液体“滑移”现象,并有了良好的各向异性流体减阻减压特性。由此分析,对于各向异性超疏水表面在微流体传输中可以获得很好的应用效果。

6. 结语

超疏水表面由于自身具备的多种优异性能,具有广阔的应用前景,国内外研究者围绕超疏水表面的构建和应用做了很多研究工作,取得了一定的进展,但还有许多问题需要解决。一方面,超疏水的理论仍需进一步研究和完善。超疏水表面的制备方法存在实验条件苛刻、制备工艺复杂等应用性问题。所制备的表面难以长时间保持在耐高温、耐酸碱、耐腐蚀等环境下,还存在着表面纳微结构不稳定、易老化、易摩擦磨损和化学性质易发因生变化而失去超疏水性能等缺点。另一方面,由于当前大多数超疏水表面的构建方法过程较复杂,成本较高,因此需要寻找低成本和简化的构建方法,为大规模工业化应用奠定基础。实际应用性能需要大幅提升,以满足低成本、环境友好、大规模生产。其中超疏水表面的耐久性、稳定性和自修复能力将成为今后具有挑战性和应用性的课题。

综上所述,回顾最近几年间超疏水表面的发展,人们已经制备了不同类型的超疏水表面,对超疏水表面制备和减阻特性的研究已取得了令人瞩目的进展。回顾近些年仿生功能界面材料的研究,其趋势正朝着低成本、制备简便以及可循环使用等方向发展。由此人们已经制备出了很多高效的超疏水表面,高耐久磨损材料的研究也取得了一系列的进展,不仅可以在实验室条件下制备,而且正在往规模化及设备化方向发展。疏水表面也因为独特的性能,在航天工业和交通运输上都有着广泛的应用。短脉冲以及超短脉冲激光以其较高的峰值功率、较小的聚焦光板、较低的热影响区、优良的材料去除特性、灵活精确的加工过程与精度,以及极强的材料兼容性,是制备仿生超疏水表面的理想途径。但想要实现超疏水各项功能的工业应用,还有很多困难需要克服。因为生产成本昂贵、生产机械少见,在日常生活之中商业化的金属基超疏水产品相对较少。但其优异的性能和精确可控的加工特点更使其具备了工业化的未来发展趋势,是当前超疏水金属基制备的有较大前景的手段。

基金项目

北京市教育委员会科技计划项目(KM201811232007)、国家重点研发计划项目(2018YFB0407400)、中国科学院科研仪器设备研制项目(YJKYYQ20170035)、中国科学院光电研究院创新项目(Y70B15A13Y)。

NOTES

*通讯作者。