1. 引言

目前高等教育国际化进程不断加快,为了培养国际化人才,各大高校大量开设研究型全英文课程 [1] [2],即对非英语专业学生采用全英文模式教授专业课。王丽萍(2019)指出,全英文教学和汉语讲授的专业知识没有实质性差别,如果能够在全英文教学的同时进行研究型教学,将会收到二者综合的效果 [1]。然而全英文教学备受争议,一些学者从课程和教师的角度出发对全英文课程授课效果进行了调研并提出了针对性的意见,其中邝小燕(2017)认为全英文教学要与行业实践教学相结合 [3],徐烈炯(2004)认为文学与语言学学科、职业训练与学术培养、教学型与研究型均应该分流 [4],宋威等(2018)提出全英教学应建立企业实践驱动的情境探究教学方法 [5],呙小明(2015)则指出学校应重视全英文授课教师的选拔和培养并建立用人积极机制 [6],桂诗春(2004)认为英语是否可以作为授课语言“没有一个绝对的答案,因为变数很多,要看谁来授课、授什么课、怎样授课、听课者的外语水平如何而定” [7]。

还有一些学者从学生方面出发对全英授课效果进行了调研,其中韩建侠和俞理明(2007)通过对3所不同类型的高校中随机选择的301名学生进行了调查, 认为在大学英语四级考试中取得优秀成绩学生可以从双语教学中受益 [8]。王丽萍(2019)通过学生的跟踪调查及研究说明学生对课程的满意度高,多数学生感觉收获很大 [1]。然而学生的满意度、掌握程度是一个主观上的心理感觉,难以获得确切的可以衡量的标准,因此本文将从学生本身出发,多维度反应学生的感受和收获。从学生对“学术型全英文课程”的态度入手,通过调查问卷、个人访谈、组织学生讨论等方法分析了学生面对研究型全英文课程的主观态度和相关的影响因素,最后从学生角度对全英文教学模式的开展提出了针对性的建议。

2. 某理工高校全英文课程情况

教育部颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》第48条明确提出 [9],要“提高我国教育国际化水平”,目的是“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”。因此高等教育国际化培养在双一流的建设背景下显得尤为重要。为了响应国家号召,某理工科高校利用当前特有的行业办学特色和优质的教师资源开展国际化人才培养、引进具有国外博士学位和有国外访学经历的人才建设优质青年教师队伍,现已取得一定成果。

在此背景下,本文于2019年9月底本校课程补退选结束后,确定了最终的专业型全英文课程授课与班级名单,然后分别对学生进行了访谈。调研涉及2019~2020学年度秋季学期的15门专业型全英文课程和春季学期的11门全英文课程,调研内容主要包括专业型全英文课程开设情况、学生对全英文课程的态度、学生的英文背景、学习习惯、在全英文课程中遇到的困难等(见表1),接着深入课堂发放了问卷并进行了实地调研,最后对问卷的结果进行了分析与整理,其中回收学生有效问卷共168份,有效问卷率均达50.00%以上。

Table 1. A survey on the attitude and situation of the students of research-oriented English course in a University of Science and Engineering

表1. 某理工科高校研究型全英文课程学生态度和情况调查统计表

3. 全英文课程学习态度整体分析

对修读研究型全英文课程的学生学习态度的调研主要从选课前对全英文课程态度、选课动机和选择修读后是否针对语言问题进行预习三个方面进行分析。结果显示,在168个样本中有94个样本选择赞同开设全英文课,占比达55.95%,38个样本不赞同开设全英文课程,剩余36个样本保持中立态度(图1)。客观上,大多数学生们认研究型全英文课程的开展是专业学习的趋势,有利于自身的发展,因此赞同开展研究型全英文课程。

Figure 1. Students’ attitudes towards the implementation of research-based full English courses

图1. 学生对研究型全英文课程开课态度

在全英文课程修读动机方面有105个样本是以完成学业要求为导向的(图2),53个样本以知识提升为选课动机,8个样本认为选择研究型全英文课程得分较为容易,2个样本为随机选择。交叉分析可知,接近1/3的学生因既可以满足提高学科知识的要求,又可以提高英语语言运用能力而选择全英文课程。但是大部分学生选择全英文课程仅为完成培养方案的要求,可见选择修读研究型全英文课程缺乏自主性,这可能会导致学生学习积极性下降、课堂效率低、课程参与度不高等问题。

Figure 2. Students’ motivation for choosing a research-based full-English course (left) and their preview (right)

图2. 学生选择研究型全英文课程的动机(左)和选择后的预习情况(右)

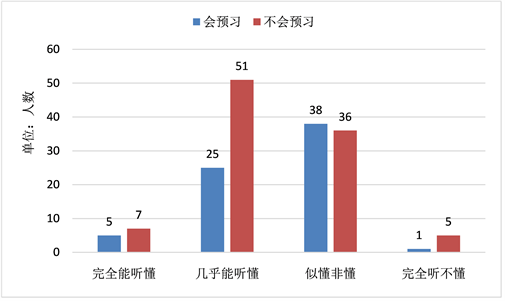

选修全英文课程后,大部分同学表示不会因为语言问题对课程内容进行预习(图2),这表明学生预习与否与课程性质本身并无太大关联,而是学生自身的学习习惯使然。结合选课动机来看,学生预习与否与选课的初衷有一定的关联性,在仅为完成学业要求的105个样本中,不会预习的样本数为66个,占比达62.86%,但是在53个以知识提升为动机的样本中,不会预习的样本数为25,占比下降到47.17%。这表明,以积极的心态对待选课的同学对自身有较高的要求,在高要求的驱使下,学生会不断提升学习自主性,进而对知识有更好的理解和掌握。

4. 学习全英文课程的主要影响因素

4.1. 学生选择全英文课程的动机

学生选择全英文课程的动机可以概括为主动选择、被动选择和随机选择。主动选择是以知识提升为目的,被动选择主要受学业要求的制约,随机选择则是考虑其他因素的主动选择。结合调研结果可以看出,学生的选课动机对知识掌握程度有一定的影响,被动选择的样本与主动选择的样本相比,对知识的掌握程度略低,其中58.10%的学生对知识的掌握程度不足50.00% (图3),更有6个样本出现了完全听不懂的情况,而主动选择的样本中67.92%的学生对知识的掌握程度大于50.00%。由此可以看出,主动择课的同学可能因为学习态度更为端正,对学业更有责任心,最终导致对知识的掌握程度更高。

Figure 3. A statistical analysis of students’ motivation for selecting courses and their mastery of knowledge

图3. 学生选课动机与知识掌握程度的分析统计图

4.2. 学生英文背景

与母语相比,英语作为学生的第二语言对认知资源的要求更高 [10]。随着语言水平的提高,学习者工作记忆容量可能促进认知资源有效分配。但是对于语言水平低的学习者,加上对专业知识的欠缺,容易引发过高的认知负荷,阻碍学习效率 [11]。因此分析语言水平对全英文学习的具体影响是至关重要的。

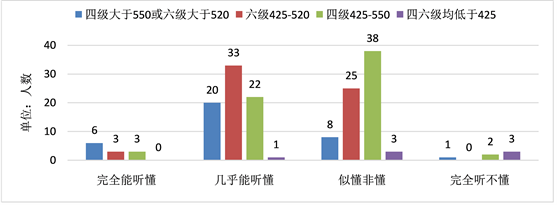

本文将以四六级成绩作为衡量学生英语水平的标准,主要是因为英语四六级考试是教育部主管的一项全国性的英语考试,其作为一项大规模标准化考试可以客观准确的测量大学生英语听说读写能力的水平考试。但是因口语一直作为四六级选考科目,成绩不纳入总分,无法反应全部学生的口语能力,所以本文不将四六级分数作为口语能力的衡量标准,但将其作为学生英语读写水平的能力认证。根据学生四六级考试分数,本文将学生英语水平划分为四个等级,如表1所示,其中四级分数大于550分或六级分数大于520分被认为是英语听读写水平最高的,六级分数在425~520区间次之,四级分数在425~550区间再次之,四六级均低于425分为最差。将对英语能力与掌握程度进行交叉分析(图4),在掌握程度第四档(完全听不懂)的选组项中共6个样本,英语水平第四档(六四成绩均低于425分)的在其中有3人,生占了50.00%;与之相反,在掌握程度第一档(完全能听懂)选项组的12人中,有6人属于英语水平第一档(四级分数大于550分或六级分数大于520分),占完全听得懂的50.00%。同理,在掌握程度第三档(似懂非懂)选项组中,英语水平第三档(四级分数在425~550区间)的有38人,在此掌握程度选项内占大多数;在掌握程度第二档(几乎能听懂)选项组中,英语水平第二档(六级分数在425~520区间)人数同样占比最高。这说明学生本身的英文背景对研究型全英课程的掌握程度影响很大,在不考虑学生的主观个体差异的情况下,可以认为英文水平的高低,决定着学生的预期学习效果和信心。

Figure 4. A statistical analysis of students’ English proficiency and Knowledge Mastery

图4. 学生英语水平与知识掌握程度的分析统计图

4.3. 自身学习习惯

从图5可以看出预习组和不预习组与掌握程度的关系都近于正态分布,预习与否与掌握程度没有直接的关系。当然,掌握程度也受学生的个体主观因素影响,例如学生本身的专业知识水平、学生课后复习倾向等。不过值得注意的是,在完全听不懂组,不预习的样本占了83.33%。但是不同学生为了提升知识掌握程度对预习和复习的侧重程度是不同的,所以学生自身学习习惯对知识掌握程度是存在影响的。

Figure 5. Statistical analysis of students’ preview and mastery of knowledge

图5. 学生预习情况度与知识掌握程度的分析统计图

4.4. 专业选择的考量

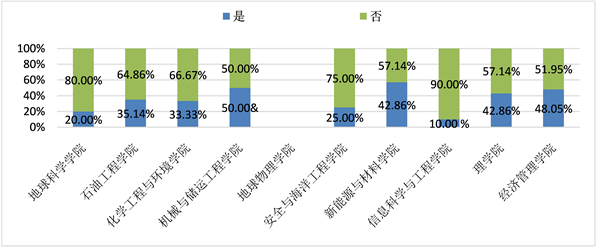

本次调研涵盖了该工科高校全部学院(其中只有地球物理学院未开设面向本科生的全英文课程),总体上有41.07%样本认为全英文课程的存在影响了自己的专业选择和未来职业规划。结合本校全英文开设情况与不同专业培养方案要求,可以得知部分专业的培养方案明确标明必修全英文课程。其中机械与储运工程学院、新能源与材料学院、理学院、经济管理学院中受影响样本占比均超过41.07% (图6),访谈结果也表明这些学院某些专业因为开设专业型全英文课程在很大程度上影响了学生在专业分流时对专业的选择。对于英语水平不高或对全英文课程存在恐惧心理的学生来说,全英文课程限制或影响了学生根据自身规划选择专业的能动性。因此,专业选择压力使部分学生专业学习的负荷来源复杂化,存在提升学生专业学习的认知负荷总量的可能 [12]。

Figure 6. Statistical analysis of students’ preview and mastery of knowledge

图6. 学生认为全英文选课是否影响其未来规划的分析统计图

5. 讨论:全英文课程建议

5.1. 营造良好国际化课程的氛围

在修读研究型全英文课程的学生里,大多数学生的选课目的仅为完成培养方案的要求,缺少自主思考与选择能力的体现,这不仅降低了学生的学习积极性和课堂参与度,还影响着学生对专业知识的吸收、专业选择与未来职业规划。所以,应该在学校层面上契合双一流建设的需求,确定研究型全英文课程的国际化定位,建立高淘汰率学生竞争机制,让学生充分领会国家和学校“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”的思想,进而优化自身专业规划,主动参与研究型全英文课程学习。

在全英文教学中,应把重点放在“如何让教学模式更国际化”上,目前教学模式根据实际情况,在实践中采用中国模式与外国模式相结合的方式进行,这样的教学方式适合于普遍授课。对于通过设置门槛分流出的“全英文”课程班级要根据学生能力,加速向完全国际化授课模式转型。课程设置应以小班教学为导向,在课前设置预习,以达到让学生自主学习基础知识的目的,在课程中“重知识,轻语言”,将课上时间用于答疑、讨论、小组合作、课堂展示等,培养学生批判性思维和独立思考能力,而不是单纯将语言转变为英文。

5.2. 设置门槛,分层教学

从数据可见,大部分学生支持学校开设全英文课程,且有31.55%的学生以提升自我能力、开阔眼界为目标选择全英文课程,这说明全英文课程有其存在的必要性,即满足学生对提升自我的期望。从调研结果来看,目前学生对于全英文课程的反馈主要包括:课后投入时间过多、学生对教师用中文进行辅助教学的期望度高、学生本身的英语能力对全英课程的掌握程度影响大,教师方面的反馈主要涉及“全英文课堂学生参与度低、课堂反馈少、重难点用英文难以表述”等问题,因此让英语基础不足的学生修读全英文课程会增加师生双方的负担,课程设置需要在考虑学生语言能力的基础上进行。

在调研过程中,调研组发现仅面向“创新班”开设的“构造地质学(全英文)”课程反馈效果较好,究其根本是因为“创新班”仅由通过英语和数学能力测试的同学组成,所以相较于平行班,“创新班”学生对于全英文课程的接受程度更高,所以对学生能力进行分层教学也许会有利于全英文课堂的开设。后期调查问卷的结果也对该建议加以了印证:79.76%的学生赞成设置准入门槛,81.55%的学生希望教师可以有的放矢的进行课程教授。

所以未来应对非英语专业修读全英文课程的学生设置统一的准入门槛,如以入学英语分班测试或四、六级分数作为门槛,并增设对应的“双语课堂”,通过门槛进行分流,实现分层教学。

5.3. 课程体系强化预习和复习模块

教师在授课前会花费大量的精力备课,以使课程内容更加充实和精彩,但一些学生因受到自身英语水平的限制,课堂上会出现跟不上教师授课节奏、参与度不高的情况,由此导致全英课堂氛围比较低沉。为解决这种现象,就需要从教学引导入手,使学生提前对所学知识进行预习,对重点内容做到了然于心,积极与老师互动,提升课堂效率;课堂后半部分再对所学内容进行复习和巩固,扎实掌握所学内容。这不仅能减轻教师和学生的课程压力,还能营造高效课堂,可谓一举两得。所以教师可以在授课前将所学章节重点内容的资料上传至网络教学平台,设置预习任务,授课后上传复习资料,并对预习和复习情况进行检测,将检测结果纳入期末考核成绩,由此督促学生重视课程的预习和复习,避免课堂的低效化。

5.4. 减少专业选择压力

调研结果显示,部分专业全英文课程的设置对学生的未来规划产生了一定的影响,为了减少学生专业选择的压力,学校可根据学生毕业后的个人规划需求,在同一专业上为其设置不同方向的培养方案,供其自主选择,可以在当前培养方案的基础上进行适当的调整,将培养方案分为工程型和研究型两大类。其中,工程型要在理论学习的基础上为学生提供更多的实践机会,使学生在本科毕业后具备直接上岗工作的专业技能,所以该类培养方案可以让学生自由选择研究型全英文课程,不对课程的全英与否做过多限制;研究型则以提升学生专业知识技能、吸纳国内外先进学科知识为培养目标,以满足学生毕业后继续读研深造的需求,所以应对全英文课程提出更高要求。总体来说,研究型培养方案就是要提高对学生英语听说读写能力的要求,专业课程设计以全英文课程为主,在课程教学设计方面向国外看齐,为学生搭建国际交流平台,让学生提前适应国外教学方式并具备相应的国际竞争力。通过这种分方向培养,可以将选课权交还于学生,而且根据培养需要针对性的设置双语课程、中外合作培养项目等可以为学生提供更为丰富的选择,也能减少学生受语言限制的专业选择压力。

6. 结论

本次调查结果显示,该理工科高校学生对开设研究型全英文课程认可度较高,达55.95%,但是62.50%的学生修读全英课程仅以完成教学培养方案为主,缺乏自主选择性。在这种被动选择的限制下学生会缺乏学习的主动性,为教学语言进行针对性预习的概率也会比较小。而部分以提升知识为目的选择全英文课程的同学,对全英文课程的认可度相对较高、适应性较强,在责任心和浓厚的学科兴趣的驱使下,学生自主预习的概率大大上升。因此提升全英文教学效果还应从提高学生学习兴趣入手。

对学习全英文课程产生影响的主要因素有:选课动机、学生英文背景、学生自身学习习惯和专业选择的考量。其中学生选课动机与掌握程度相关,主动性越强,学习态度越端正,学习动力越强,其对知识掌握程度就高。因学业要求被动选择的同学则动力不足。统计结果显示,58.93%的学生不会进行预习(这不是全英文课程独有的现象),这种不良的学习习惯也对学生听课信心和对课程内容的接受程度产生影响。还有41.07%的学生认为专业培养方案对研究型全英文课程的要求对其专业选择产生了影响。

因此针对这四个主要的影响因素,本文针对性地提出了对全英文课程的改革建议,主要包括营造良好的国际化课程氛围,提高学生认同度,激发学生学习动力;设置门槛的前提,帮助学生树立正确的学习目标,对不同英文背景的学生分层教学;在教学过程中,教师强化预习和复习板块,避免课堂的低效;在考虑学生不同未来规划的基础上,为学生制定不同方向的培养方案,将自主选择权交还给学生,并引导学生选择适合自身发展方向的方案。

基金项目

中国石油大学(北京)本科教学工程(编号XM10720180031)资助。

NOTES

*通讯作者。