1. 引言

LA-ICP-MS锆石U-Pb测年是确定地质体形成时代的重要方法之一,较其它U-Pb测年方法具有原位、实时、快速的优势,以及具有较高的灵敏度、较好的空间分辨率和经济的优点 [1];LA-ICP-MS锆石U-Pb测年方法相对于全岩Rb-Sr测年、K-Ar测年具有更高的封闭温度,不容易受后期构造热事件扰动,对确定花岗岩侵位时代具有得天独厚的优势而广泛应用于花岗岩测年 [2] [3]。

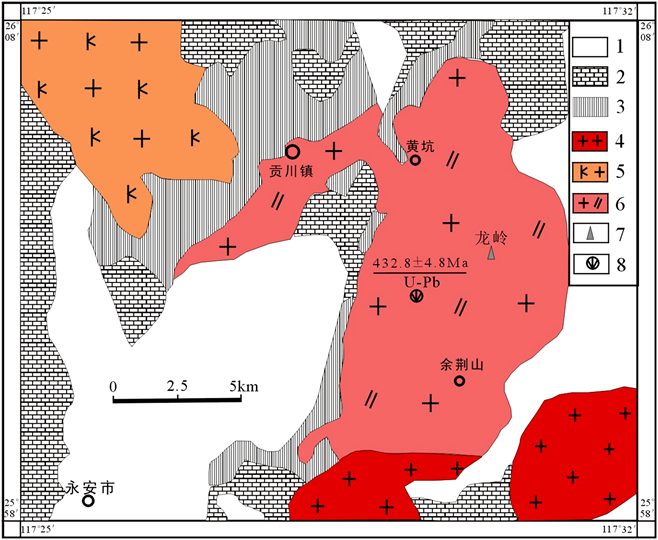

龙岭花岗岩位于福建省中部的永安市以东约5 km,总体呈近南北向展布,东西宽约6~8 km,南北长约15 km,在西北部有不规则状岩枝伸向贡川镇,分布面积约为120 km2,主要岩性为似斑状二长花岗岩和二长花岗岩(图1)。1989年朱玉磷等通过全岩Rb-Sr测年获得等时线年龄为340.6 ± 1.6 Ma、角闪石K-Ar年龄为345 ± 3.8 Ma,确定其侵位时代为石炭纪 [4];在1990年福建省闽西地质大队出版的贡川幅一比五万地质图及说明书中将其时代划分为二叠纪 [5];在2002年福建省地质调查研究院出版的三明市幅一比二十五万地质图及说明书中将其时代仍划分为二叠纪 [6]。然而,笔者判读地质图发现龙岭花岗岩局部与其上的上泥盆统天瓦岽组直接接触,野外调查发现接触带没有热接触变质现象,呈现沉积不整合接触特征。如果沉积不整合接触判断正确,那么前人确定的龙岭花岗岩时代为石炭纪或二叠纪的时代均偏晚,其时代可能早于晚泥盆世。为了准确厘定龙岭花岗岩的侵位时代,本文对龙岭花岗岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年工作。

2. 地质背景

研究区位于福建省中部地区,主要出露古生界–中生界地层,古生界地层褶皱变形强烈,中生界地层褶皱变形较弱;研究区断裂较发育,尤以逆冲推覆构造变形为特色。研究区主要出露下古生界林田组、魏坊组、东坑口组、罗峰溪组浅变质细碎屑岩系,上古生界天瓦岽组和桃子坑组、石炭系下统林地组多旋回由粗变细的粗碎屑岩系和石炭系中上统黄龙组、船山组和下二叠统栖霞组碳酸盐岩、下三叠统溪口组砂岩、泥岩夹灰层,中生界侏罗系–白垩系陆相碎屑岩夹火山岩沉积,上白垩统以红色碎屑岩为特色,形成了闽西地区颇具特色的丹霞地貌 [7] [8] [9]。

研究区岩浆活动较强烈,包括志留纪、三叠纪、侏罗纪–白垩纪花岗岩3期岩浆侵入活动和晚侏罗世–白垩世火山活动。志留纪花岗岩主要分布于研究区以西的清流、明溪和宁化一带,主要有玮蒲岩体、胡坊岩体、宁化岩体 [10] [11];三叠纪花岗岩主要分布研究区以西的新冲、旧场、胡坊一带 [12] [13];侏罗纪–白垩纪花岗岩主要分布于研究区南部的大垄头、桂溪一带 [4];晚侏罗世–白垩世火山岩主要分布于永安盆地内,主要为上侏罗统南盘组流纹质火山角砾岩、角砾凝灰岩、熔结凝灰岩、流纹岩等,白垩纪主要为坂头组凝灰岩、角砾凝灰岩、泥岩和吉山组凝灰岩、砾岩、砂泥岩 [7] [8] [9]。

研究区位于政和–大埔断裂以西约30 km,晋江–永安断裂通过研究区西南部,在研究区以西的李坊–大湖、余朋–安砂一带发育一系列逆冲推覆构造,下古生界逆冲于上古生界之上,以发育飞来峰为特征 [14]。不同构造层的褶皱型式各具特色,下古生界以发育倒转褶皱为特色,上古生界主要发育复式褶皱为特征,侏罗系–白垩系以宽缓褶皱为主 [5] [6] [7]。

1:侏罗系–第四系;2:上泥盆统–三叠系;3:寒武系–奥陶系;4:侏罗纪–白垩纪花岗岩;5:三叠纪正长花岗岩;6:志留纪花岗岩;7:山峰;8:锆石U-Pb测年采样位置及年龄。

1:侏罗系–第四系;2:上泥盆统–三叠系;3:寒武系–奥陶系;4:侏罗纪–白垩纪花岗岩;5:三叠纪正长花岗岩;6:志留纪花岗岩;7:山峰;8:锆石U-Pb测年采样位置及年龄。

Figure 1. Geological sketch map of the study area

图1. 研究区地质简图

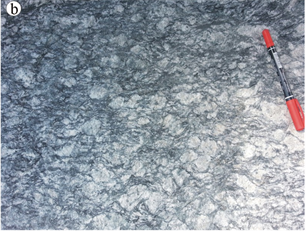

龙岭岩体岩石主要为二长花岗岩、似斑状二长花岗岩、糜棱岩化二长花岗岩。似斑状二长花岗岩(图2(a)):颜色为灰白色,岩石呈似斑状结构,块状构造,斑晶含量约为20%~25%,一般10~25 mm,主要为钾长石斑晶,偶见斜长石斑晶;基质为中细粒结构,粒径为0.5~3 mm,主要矿物成份为斜长石(35%~40%),钾长石(20%~25%),石英(20%~28%),黑云母(5%~10%),在岩石表面斜长石常见高岭土化,沿断裂带岩体常见糜棱岩化现象(图2(b))。在龙岭岩体边部常见二长花岗岩:颜色为灰白色,粒径为0.5~4 mm,粒度为中细粒二长结构,块状构造,主要矿物成份为斜长石(40%~45%),钾长石(20%~30%)石英(20%~30%),黑云母(5%~8%)。

(a) 似斑状二长花岗岩

(a) 似斑状二长花岗岩  (b) 糜棱岩化似斑状二长花岗岩

(b) 糜棱岩化似斑状二长花岗岩

Figure 2. Outcropping photos of Longling granit

图2. 龙岭花岗岩露头照片

3. 样品特征

用于测年的样品采于永安市贡川镇龟山至余荆山的简易公路上,地理位置26˚01.52'N,117˚28.12'E。样品岩性为灰白色似斑状二长花岗岩,岩石呈似斑状结构,块状构造,斑晶主要为钾长石,含量约为18%~23%,粒径8~20 mm;基质为中细粒结构,粒径为0.7~2.8 mm,主要矿物成份为斜长石(33%~38%),钾长石(18%~27%),石英(25%~30%),黑云母(6%~8%)。

4. 分析方法及测试结果

4.1. 分析方法

野外采集重约5 kg的新鲜花岗岩样品,送河北省廊坊市宇能岩石矿物分选公司实验室挑选锆石单矿物。锆石的分选流程为将花岗岩粉碎至60~100目,洗去粉尘,人工初步淘洗使重矿物富集,然后经过电磁选,去除电磁性部分,保留非电磁性部分,再经精细淘洗获得锆石精矿,在双目镜下挑选出无裂隙、包裹体少的锆石单矿物。挑选不同晶型的锆石单矿物制成样饼,抛光后制成待测的锆石样靶。锆石的显微构造、阴极发光(CL)照像在北京锆年领航科技有限公司实验室完成;LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素分析在西安地质调查中心微区实验室进行。

LA-ICP-MS分析在Hewlett Packard公司的Agilient

7500a

ICP-MS和德国Lambda Physik公司的ComPex102 Excimer激光器工作物ArF (波长193 nm)、MicroLas公司的GeoLas

200 M

光学系统的联机上进行。激光束斑直径约为30~35 μm,激光剥蚀样品的深度为20~40 μm。实验中采用氦气作为剥蚀物质的载气,用人工合成的硅酸盐玻璃标准参考物质NIST SRM610进行仪器最佳化。锆石年龄采用国际标准锆石91500作为标样,元素含量采用NIST SRM610作为外标,29Si作为内标。详细的分析步骤和数据处理方法见参考文献 [15]。同位素比值数据处理采用GLITTER(4.0版)软件,年龄计算及谐和图采用ISOPLOT(3.0版)软件进行,误差为1σ,由于年龄数据一致性、谐和性较好而未进行普通铅的校正。

4.2. 测试结果

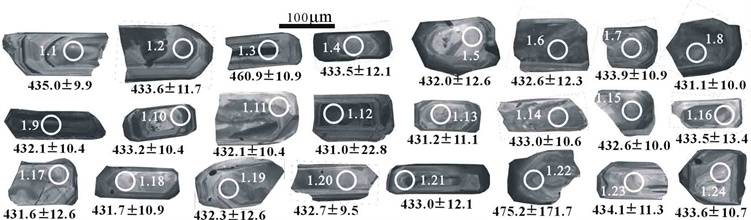

在显微镜下对锆石进行的结构研究显示:锆石呈无色,多呈自形长柱状,少数为等轴状、短柱状,长轴一般在70~180 μm。锆石阴极激发光图像显示出锆石内部呈现清晰振荡环带结构(图3),显示为岩浆成因 [16]。锆石阴极激发光图像总体呈灰黑色–灰色,少数呈灰白色,所有样品锆石232Th/238U比值均大于0.30,也暗示锆石为岩浆结晶形成 [17] [18]。样品测年分析结果见表1及图3,图4。

Table 1. LA-ICP-MS zircon U-Pb results of Longling granit

表1. 龙岭花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年分析结果表

*号测点未参与加权平均年龄计算。

Figure 3. CL images with dots position for LA-ICP-MS zircon 206Pb/238U dating of Longling granit

图3. 龙岭花岗岩LA-ICP-MS锆石CL图、测点位置及206Pb/238U年龄

Figure 4. Concordia plot and weight average age distribution showing LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of Longling granit

图4. 龙岭花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄谐和图及其加权平均年龄

对24颗锆石的U-Pb测年分析结果显示:238U含量为(112.2 − 511.9) × 10−6,232Th含量为(38.9 − 527.3) × 10−6,232Th/238U = 0.33 − 1.82。24个测点锆石206Pb/238U年龄介于431.0~475.2 Ma,除1.19号测点外,其余23个测点年龄均位于谐和线上,剔除误差较大的1.19、1.22测点和偏离较远的1.3测点外,其余20个测点206Pb/238U年龄在误差范围内非常一致,其加权平均年龄为432.8 ± 4.8 Ma (n = 20, MSWD = 0.0092) (图4),表明龙岭花岗岩的结晶时代为志留纪 [19],而不是前人划分的石炭纪 [4],也不是二叠纪 [5] [6],其与华夏地块广泛分布的加里东期花岗岩为同时期岩浆活动的产物 [20] [21] [22] [23] [24],为区域早古生代构造岩浆演化提供了重要新资料。

5. 结论

通过对龙岭花岗岩野外调查和进行LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,取得如下认识:

1) 龙岭花岗岩主要由二长花岗岩、似斑状二长花岗岩、糜棱岩化二长花岗岩组成;

2) LA-ICP-MS锆石U-Pb测年获得龙岭岩体206U/238Pb加权平均年龄为432.8 ± 4.8 Ma,表明龙岭花岗岩侵位时代为志留纪,而不是二叠纪或石炭纪,这为华夏地块区域构造岩浆演化提供了重要新资料。

致谢

感谢匿名审稿人提出的宝贵意见,在LA-ICP-MS锆石U-Pb测年中得到了西安地质调查中心微区实验室的大力支持,在此表示衷心感谢。

基金项目

福建省自然科学基金项目“闽西南寒武纪中低温热水沉积作用与成矿效应研究”(2017J01467)。