1. 引言

锡尔特盆地油气资源丰富,田纳新等人(2008)以锡尔特盆地的地质背景、地质条件以及油气系统分布特征为基础,指出锡尔特盆地纵向上可以划分为前地堑和地堑充填阶段两大套含油层系 [1]。汪焰等人(2014)详细对比了同属于北非裂谷盆地的锡尔特盆地和佩拉杰盆地的构造沉积演化历史和含油气系统要素特征,分析了2个相似构造背景盆地的油气,发现规模和资源潜力巨大差异的具体原因 [2]。赵伟等人(2016)以盆地质概况、构造格局、油气成藏条件以及盆地成藏规律为基础对位于东非裂谷西支北段的Albertine地堑进行分析,认为此区域剩余勘探潜力很大 [3]。杨克绳等人(2010)以肯尼亚安札裂谷盆地与苏丹穆格莱德裂谷盆地相似地质条件为依据,通过对两个裂谷盆地形成演化和构造特征的分析,结合重、磁、地震及钻井资料进行综合评价,重点应用老地震资料重新寻找突破点 [4]。但现有结果集中在地质资料缺乏且不系统,限制了对盆地构造及沉积充填演化的整体分析,进而限制了对此区域盆地的油气勘探研究;因此有必要系统地进行分析研究,故本文着重通过对北非中生代锡尔特裂谷盆地的地质背景、石油地质条件、油气系统特征及有利方向进行研究分析,探索北非中生代锡尔特裂谷盆地的油气勘探开发前景。

2. 地质背景

2.1. 构造单元

锡尔特盆地(Sirte Basin)位于北非利比亚的中北部,属于非洲大陆撒哈拉克拉通和地中海大陆架之间的克拉通内裂谷盆地。盆地东北紧邻昔兰尼加凸起,西邻古达米斯盆地,西南部与穆祖可盆地相接 [5]。锡尔特盆地为利比亚最主要的石油产地,其储量可达利比亚全国总储量的80%以上。盆地油气资源以油为主,累计发现油气储量超过76.46 × 108 t油当量,其中石油63.79 × 108 t。盆地深层以及海上区域勘探研究程度较低,具有良好的勘探前景 [6]。

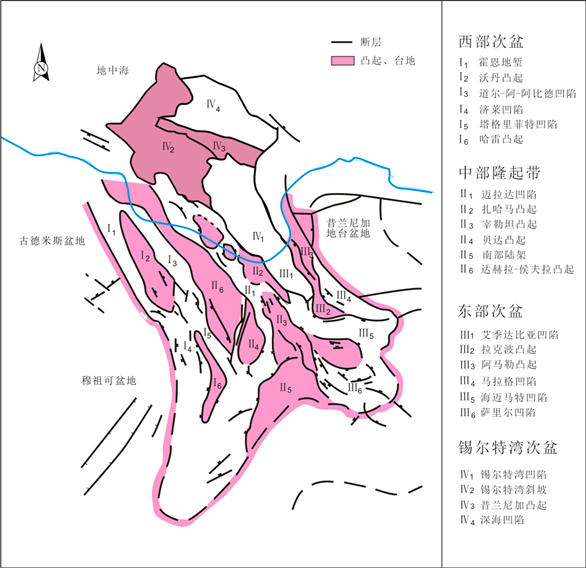

锡尔特盆地的发育与白垩纪时非洲大陆普遍的伸展作用有关,以北西–南东向垒–堑构造为主 [7]。锡尔特盆地整体上可划为分东部次盆、中央隆起带、西部次盆及锡尔特湾次盆4个一级构造单元(图1)。

东部次盆包括阿马勒凸起(Amal)、拉克波凸起(Rakb High)、艾季达比亚凹陷(Agedabia Trough)、海迈马特凹陷(Hamaimat Trough)及萨里尔凹陷(Sarir Trough)等(图1)。

中央隆起带由扎哈马凸起(Jahama)、宰勒坦凸起(Zelten)、迈拉达凹陷(Maradah)及贝达凸起(Beda)等组成。

西部次盆由道尔阿尔阿比德凹陷(Dor Al Abid Trough)、塔哥里菲特凹陷(Tagrifet Trough)、霍恩地堑(Hon Graben)及济莱凹陷(Zellah Trough)等组成,其间为沃丹凸起(Waddan Uplift)及哈雷凸起(Haleigh High)所分割。

本次以地震剖面解释为基础,将锡尔特湾次盆分为4个二级构造单元,分别为锡尔特湾凹陷(Gulf Sirte Trough)、深海凹陷(Lower Sirte Slope)、昔兰尼加凸起(Cyrenaica Ridge)以及锡尔特湾凸起(Gulf Sirte Rise)。

Figure 1. Structural map of Sirte Basin

图1. 锡尔特盆地构造图

2.2. 区域构造演化

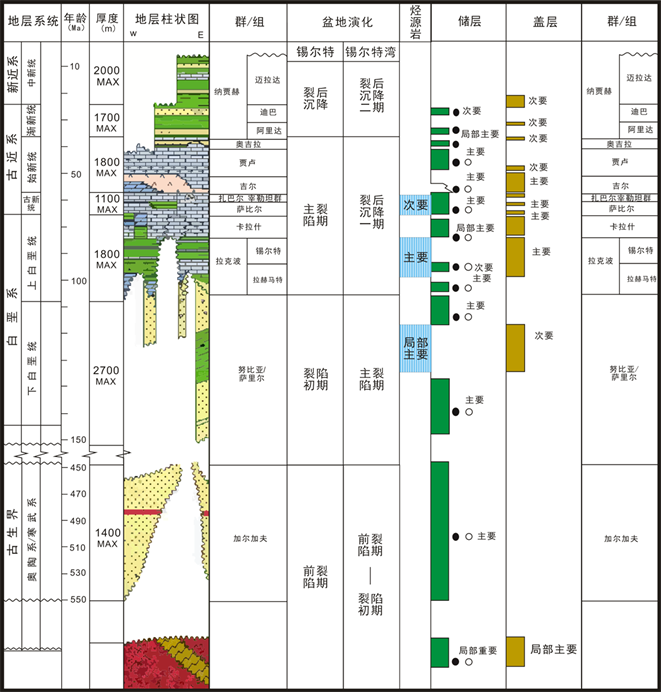

锡尔特盆地经历了前裂陷期(古生代)、裂陷初期(三叠纪–早白垩世)、主裂陷期(晚白垩世至始新世)和裂陷后沉降拗陷期(渐新世至今) 4个阶段的构造演化(图2)。

盆地总体上发育4组断裂体系,构成了复杂的断裂系统 [8]。1) 北西–南东向主要断裂分布极为广泛,与区域构造走向一致,控制隆起带的展布;2) 北东–南西向断裂多分布于盆地南部及其以南的基底隆起上,基本上形成于海西期;3) 东西向断裂主要分布于盆地的东部及北部的地中海沿岸,形成于晚白垩世;4) 南北向断裂分布于盆地的南部,形成于早白垩世。

盆地东、西构造带断裂特征及演化差异性明显,西部构造带发育于主裂陷期,以形成受断层牵引背斜圈闭为主;东部构造带形成的时间跨度长,既有形成于前裂陷期的构造,也有形成于裂陷期和裂陷后期的构造 [9]。

Figure 2. Cylinder diagram of Sirte Basin

图2. 锡尔特盆地柱状图

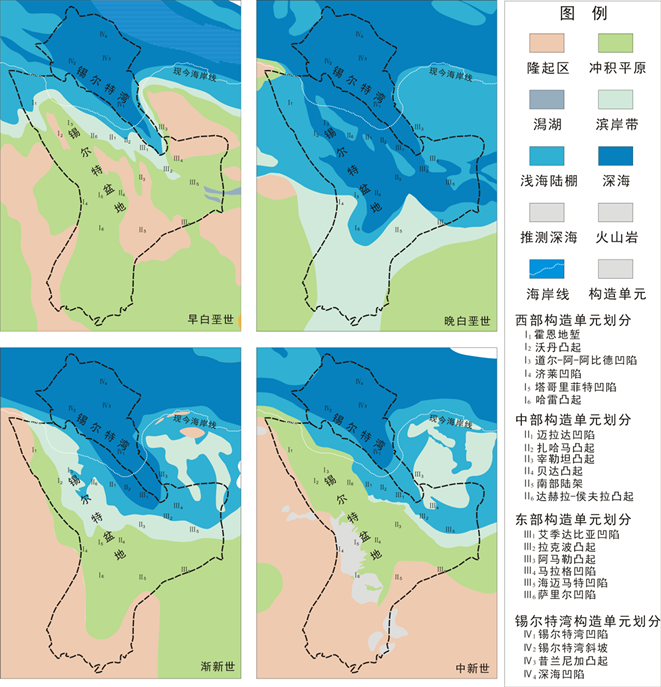

2.3. 沉积充填

锡尔特盆地地层沉积充填明显受控于受裂谷活动特征和垒–堑相间的构造格局影响,东、西部差异明显(图3)。

白垩纪时期,海平面有所上升,盆地内河流相沉积与浅海相沉积并存,早白垩世努比亚组和萨里尔(Sarir)组最大厚度1400 m,与下伏基底岩石和上覆拉克波群呈不整合接触,作为盆地最主要的砂岩油气储层发育层段 [10]。

晚白垩世时期,随着海平面持续升高,盆地逐渐进入海侵期,至马斯特里赫特期海侵范围达到最大,盆地沉积充填上白垩统上中下三套地层,下部主要由巴黑(Bahi)组和马拉格组浅海相砂岩沉积组成;中部则为拉克波群由浅海相页岩、砂岩、灰岩和硬石膏层组成,其中锡尔特页岩作为盆地最主要的烃源岩,在凹陷区厚度达1500 m,此外埃泰勒组页岩亦为重要的烃源岩;上部卡拉什组为开阔浅海相灰岩、灰泥岩和页岩 [11]。上白垩统最大厚度1800 m,与下白垩统努比亚组呈不整合接触。

Figure 3. The sedimentary evolution of Sirte Basin

图3. 锡尔特盆地沉积演化

3. 石油地质条件

3.1. 烃源岩条件

锡尔特盆地主要发育多套烃源岩。主要烃源岩为上白垩统的锡尔特页岩,其古地理条件主要为陆表海陆棚型,在盆地中广泛分布。锡尔特页岩为海相沉积的深棕色–黑色、光滑、含黄铁矿的易碎页岩,TOC含量为7%,局部可达到12%。在迈拉达凹陷中部。在盆地的主要凹陷中都发育较厚的已进入生烃门限的锡尔特页岩。

其次为下白垩统努比亚组和萨里尔组中的杂色页岩,在锡尔特盆地则为潟湖–湖相环境,在锡尔特湾主要为海湾型陆棚环境。下白垩统努比亚组和萨里尔组中的杂色页岩以夹层的形式存在于努比亚组和萨里尔组砂岩中,构成良好的生储盖组合。该页岩的沉积范围不大,可形成蜡质较多的原油。其TOC值最高可达9%,干酪根以类型II为主,目前已进入成熟期。该套烃源岩主要分布于盆地主裂陷期形成的凹陷中。

3.2. 储层条件

锡尔特盆地是北非地区油气最为富集的盆地之一,盆地内从基底至渐新统,几乎每个层段都发育储层,包括受构造改造的前寒武系基底、寒武系–奥陶系砂岩、下白垩统陆相砂岩以及上白垩统–新生界碳酸盐岩,又以后两类最为重要 [11]。

下白垩统陆相碎屑岩储层主要为努比亚组和萨里尔组砂岩,是盆地东南部最重要的储层。其沉积环境主要为盆地裂陷初期充填阶段的河流相沉积,孔隙度为4%~27%,平均16%,渗透率为1~4000 mD,平均150 mD。

上白垩统储层发育于巴黑组、马拉格组、利达姆组、塔哥里菲特组、卡拉什组以及瓦哈(Waha)组。

3.3. 盖层条件

盆地内的盖层较为发育,分布于各层系中(表1),尤其是上白垩统和下始新统普遍发育的页岩泥灰岩和蒸发岩均为良好的盖层。

Table 1. Table of cap formation in Sirte Basin

表1. 锡尔特盆地盖层统计表

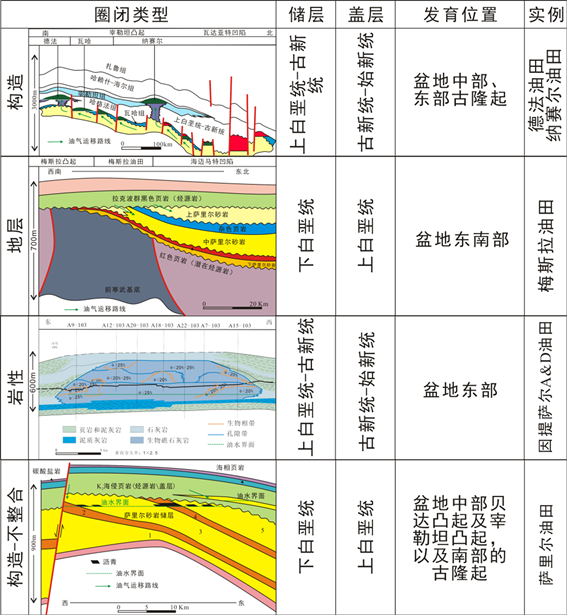

3.4. 圈闭条件

锡尔特盆地在构造演化过程中形成了大量圈闭,圈闭类型以构造圈闭、地层不整合圈闭和岩性圈闭为主,同时也发育复合圈闭(图4),其中构造圈闭是盆地最重要的圈闭类型。

Figure 4. Figure of trap types in Sirte Basin

图4. 锡尔特盆地圈闭类型图

在盆地中形成的构造圈闭主要为背斜圈闭与断层圈闭。盆地主要的背斜圈闭形成的时间为晚白垩世三冬期–马斯特里赫特期(88.5~65 Ma)、古新世–始新世(65~35.5 Ma)和晚始新世到渐新世(38.6~23.3 Ma)。主要的断层圈闭形成时间为晚白垩世–始新世(88.5~38.6 Ma)、晚始新世–早渐新世(35.4~29.3 Ma)和晚渐新世–上新世(29.3~1.64 Ma)。

盆地的主要不整合圈闭形成于晚前寒武纪(2500~570 Ma),早古生代寒武纪和奥陶纪(570~408.5 Ma),晚古生代至早白垩世(408.5~97 Ma)。

盆地内存在一种特殊的岩性圈闭–生物礁圈闭,它是礁组合中具有良好孔隙性和渗透率的储集岩体被周围非渗透性岩层和下伏泥质灰岩联合封闭而形成的圈闭 [12]。该类型圈闭主要发育于盆地东部地区,主要形成于早古生代寒武纪和奥陶纪(570~408.5 Ma)、晚白垩世三冬期–马斯特里赫特期(86.6~74 Ma)、渐新世鲁培尔期(35.4~29.3 Ma)。

4. 含油气系统特征

北非锡尔特盆地上白垩统烃源岩分布范围广,烃源岩质量高。其沉积厚度从盆地东部向西部逐渐减薄,导致上白垩世烃源岩平面热演化存在差异,自东北–西南逐渐减小 [13]。生油窗开始于古新纪中后期–新近纪早期。截止现今,盆地大部份地区处于生油高峰期,仅盆地东北部艾季达比亚凹陷锡尔特页岩因埋深大,已经进入生气窗 [14]。

由于盆地“东–中–西”构造活动–沉积充填的差异性,盆地内烃源岩严格受构造单元控制而集中分布于各凹陷内,造就了较为特殊的以构造单元为核心的含油气系统。根据构造单元可将锡尔特盆地的含油气系统分为:东部构造单元含油气系统、中部构造单元含油气系统以及西部构造单元含油气系统(图5)。

Figure 5. Oil-gas system distribution map of Sirte Basin

图5. 锡尔特盆地含油气系统分布图

东部构造单元含油气系统包括的区域有:艾季达比亚凹陷、海迈马特凹陷、萨里尔凹陷以及马拉格凹陷。其含油气系统的烃源岩主要为上白垩统的锡尔特组海相页岩,下白垩统努比亚组和萨里尔组湖相杂色页岩为辅,其生烃类型为油、气混合型,生烃时间一般为古近纪。

中部构造单元含油气系统区域主要分布在迈拉达凹陷一线,烃源岩以上白垩统的锡尔特组海相页岩为主,生烃类型亦为油、气混合型,生烃时间为古近纪。

西部构造单元含油气系统主要分布于锡尔特盆地西部的济莱凹陷区域,烃源岩以上白垩统的锡尔特组海相页岩为主,烃源岩类型为单油型,一般在古近纪生烃 [15]。

其中锡尔特盆地东南部,临近海迈马特凹陷与萨里尔凹陷,总体处于东部构造单元含油气系统,其烃源岩以上白垩统锡尔特组海相页岩为主,其次还有下白垩统湖相杂色页岩及潜在的三叠系烃源岩作为重要补充,生烃类型为油–气混合型。东部构造带形成的时间跨度长,受主裂陷期–裂后热沉降期的持续构造活动影响,烃源岩有机质成熟度最高,烃源岩条件优越。预示着该区仍具有巨大的油气资源勘探潜力。

5. 结论

1) 锡尔特盆地的构造演化经历了前裂陷期、裂陷初期、主裂陷期及裂陷后沉降拗陷期4个阶段,强烈的裂陷活动对此地区的成藏形成非常有利;盆地东、西构造带断裂特征及演化差异性明显,西部构造带发育于主裂陷期,以形成受断层牵引背斜圈闭为主;东部构造带形成的时间跨度长,既有形成于前裂陷期的构造,也有形成于裂陷期和裂陷后期的构造。

2) 对于锡尔特盆地而言,主要的储层和盖层形成于裂陷初期、主裂陷期和裂后热沉降期,主要圈闭的形成期有两个:一是晚古生代的加里东期–海西期,另一个是白垩纪–新生代,油气的主要运移和保存期主要是裂后热沉降期。

3) 盆地的构造类型多样,东部构造带形成的时间跨度长,受主裂陷期–裂后热沉降期的持续构造活动影响,烃源岩有机质成熟度最高,烃源岩条件优越。中部生烃类型为油气混合型,烃源岩有机质成熟度较好。西部构造单元含油气系统,有机质成熟度较高,烃源岩类型为单油型,此区域具有较好的油气成藏条件,具有较强的油气勘探潜力。

基金项目

国家“十三五”重大科技专项(2017ZX05032-002-002);国家自然科学基金(41472098)。

NOTES

*通讯作者。