1. 引言

药物渴求是指物质滥用者对曾经使用过的精神活性成瘾药物的一种难以克制的渴望(赵雪莲,2017;陈丹,关荐,郭雨墨,2017;杨波,刘旭,杨苏勇,安莎莎,应柳华,2007)。戒毒人员在戒毒场所内基本完成生理脱毒,但出所后仍有很高的药物渴求,而复吸率更是高达90% (孙步青,叶遇高,秦领军,2001)。个体即使完成生理脱毒,心理上的成瘾性依然存在,有很大可能会出现复吸现象。因此,对药物渴求的影响因素及作用机制展开研究,对预防高危群体吸毒,降低戒毒人员复吸现象有重要的意义。

世界卫生组织(WHO)提出,儿童期虐待是指发生在儿童18岁以前,对儿童有义务抚养、监管权的人,做出足以对儿童的健康、生存、生长发育及尊严造成实际的或潜在的伤害行为,包括各种形式的身体虐待、情感虐待、性虐待、忽视及对其进行经济剥削。儿童期虐待对药物渴求有重要的影响,是物质依赖的前兆和依赖发生原因(Hammersley, Dalgarno, McCollum et al., 2016)。首先,自我治疗假设学说认为,个体可以通过特定物质缓解创伤后应激障碍(PTSD)的影响,严重的虐待是造成个体成瘾活动从而滥用药物的风险因素(谢琴红,刘志军,刘国艳,何静,宋兴勇,苏艳华,2017;Back, Dansky, Coffey, Saladin, Sonne, & Brady, 2000),戒毒所在对戒毒人员治疗和咨询的过程中应该更加关注亲子关系,关注儿童虐待与吸毒者滥用毒品之间的联系(Etherington, 2007)。其次,从儿童期虐待的发生率和虐待带来的不良后果来看,儿童期虐待在吸毒群体和戒毒群体中的发生率均高于普通群体(Darke & Torok, 2013),此外儿童期虐待行为增加了后来不良行为发生的可能性。因此本研究将儿童期虐待作为药物渴求的影响因素之一进行研究探讨。

随着积极心理学的兴起,心理安全感(psychological security)对个体心理和行为的增益性作用受到更多学者的关注。马斯洛认为心理安全感是个体相信自己能从恐惧、焦虑等情绪脱离出来,相信自身是安全、自由的,以及能满足个体当下或者未来各种需要的感觉,同时心理安全感也是决定心理健康的最重要因素(Maslow, 2006),心理安全感可以分为人际安全感以及确定控制感(丛中,安莉娟,2004)。儿童期虐待会影响其心理安全感。首先,父母与子女的依恋羁绊关系会影响儿童的依恋和情感安全,而虐待影响安全感的形成,甚至导致更强的不安全感(Stronach, Toth, Rogosch, & Cicchetti, 2013)。儿童期虐待经历对医学生不安全感心理有不良影响(朱相华,李娇,乔娟,王成东,梁光利,耿德勤,2012);其次,精神分析理论认为个体本能地寻求心理安全感并会通过各种手段来缓解心中的不安全感,个体缺乏安全感很大程度和童年生活经历有关(李佳洁,2017)。情绪安全理论(EST)也提出,恢复或保持安全感是人类最重要的目标之一(Cummings & Miller-Graff, 2015),当个体面临的消极的生活事件损害其安全感时,个体会采取各种措施去躲避、逃脱这些破坏并保护其安全感,如药物滥用等偏差行为。综上,个体的童年期虐待可能以心理安全感为中介变量影响其药物渴求水平。

人格特质、外界环境和药物药理都会对药物渴求产生一定的影响(Greenwald, 2002),其中药物渴求体验的差异主要是受到人格特质的影响(Heinz, Lober, Georgi, Wrase, Hermann, Rey, Wellek, & Mann, 2003)。儿童期虐待更容易发展出难以适应外界环境的人格特质(Brents, Tripathi, Young et al., 2015; 许婷婷,赵青,王渊,陈珏,范青,张海音,2017;柳娜,张亚林,2009),有研究指出,长期处于负性情绪体验、具有情感困扰特征的个体较易出现心理健康问题,这种负性情绪体验与神经质(neuroticism)这种人格特质有较大重叠(Nielsen & Levin, 2007; Watson & Pennebaker, 1989)。高神经质个体由于具有易情绪化、易焦虑等特征,更容易感到不安全,然而不安全的个体更容易形成药物依赖(王欢,黄海,吴和鸣,2014;陈慧,许丹阳,杨智辉,2017)。此外早年遭受虐待特别是情感方面的虐待,对受害人的身心不安全感、神经质和自我防卫方式产生具有非常大的影响(姜庆伟,朱相华,乔娟,周勤,左晓伟,梁光利,2016)。儿童期遭遇虐待的个体,会产生大量焦虑和敌意,这些个体往往具有神经质的倾向,为了缓解焦虑与敌意,减少自身感到的不安全感,个体会循环使用不合理的、不成熟的自我防卫方式,即通过药物来缓解自身的焦虑、敌意和不安全感。这种自我防御方式会导致受害人严重歪曲现实,极易引起心理严重失衡,进一步加重其心理不安全感(赵后锋,李娇,朱相华,耿德勒,杨永杰,2011;姜庆伟等,2016)。因此本研究推测,神经质在儿童期虐待对心理安全感的影响过程中起调节作用。此外,从戒毒人员中神经质得分和人格特质来看,戒毒人员在内–外倾、精神质和神经质的得分均高于普通人,在强制戒毒人员中也发现其具有高神经质的特点(张丽丽,2016)。由此,本研究进一步假设,神经质在儿童期虐待和心理安全感之间发挥调节作用。

2. 研究方法

2.1. 被试

本研究采用整群取样法,选取广东省某男子强制隔离戒毒所895名戒毒人员全部收回。剔除未填题数超过总问卷题目数10%、规律作答等无效问卷,有效问卷为891份。有效被试的年龄介于20~96岁之间,平均年龄为37.27岁,被试的平均吸毒年限13年,平均复吸次数2次,教育程度为小学及以上学历。由戒毒所警官担任主试,并且在施测前对警官做了专门的培训说明,利用学员学习时间按大队集体施测。

2.2. 研究工具

2.2.1. 儿童期虐待问卷(Childhood Trauma Questionnaire-Short Form, CTQ-SF)

选取Bernstein编制、赵幸福(Bernstein, Fink, & Bernstein, 1998; 赵幸福,张亚林,李龙飞,周云飞,李鹤展,杨世昌,2005)修订的儿童期虐待问卷,包含5个分量表:躯体忽视、情感忽视、性虐待、躯体虐待、情感虐待,共28个条目;采用五点记分,1表示“从不”,5表示“总是”,问卷得分越高,表示被试在儿童期受到的虐待越严重。在本研究中,问卷的Cronbach’s α系数为0.74。

2.2.2. 药物渴求量表(Drug Craving Questionnaire, DCQ)

采用罗勇(罗勇,2009)编制的戒毒人员脱毒期药物渴求调查问卷。量表包含消除性药物渴求、奖赏性药物渴求、社会性药物渴求、消极性药物渴求、反射性药物渴求五个因子,共34个题目;采用7点计分,1表示“完全不符合”,7表示“完全符合”,总分越高表示药物渴求程度越高。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.98。

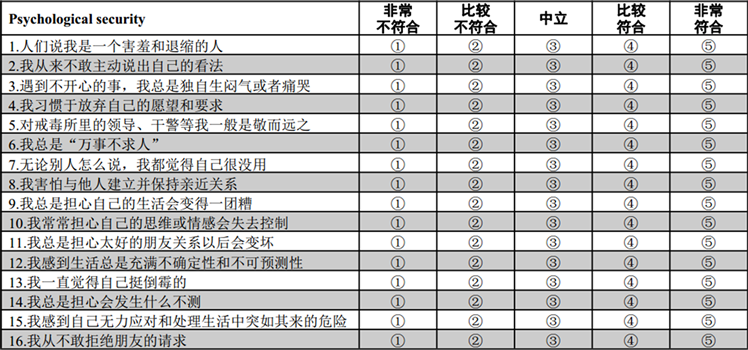

2.2.3. 安全感量表(Security Questionnaire, SQ)

采用丛中和安莉娟(丛中,安莉娟,2004)编制的“安全感量表”测量。包含人际安全感、确定控制感2个维度,每个维度各有8个项目;采用5点计分,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”,总分越高表示被试的安全感水平越低。在本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.88。

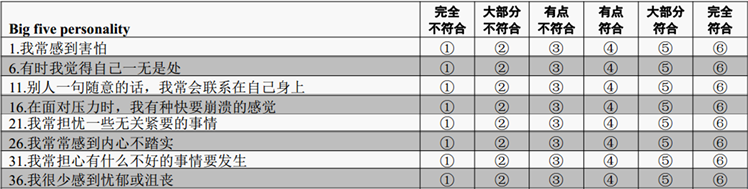

2.2.4. 中国大五人格问卷简式版(Chinese Big Five Personality Inventory Brief Version, CBF-PI-B)

采用王孟成,戴晓阳和姚树桥编制的中国大五人格问卷简式版(王孟成,戴晓阳,姚树桥,2011)。该问卷包括外向性、神经质、严谨性、开放性、宜人性5个维度,每个维度各有8个项目;采用6点计分,1表示“完全不符合”,6表示“完全符合”。本研究使用神经质维度量表部分,量表得分越高,表示被试的神经质水平越高。在本研究中,问卷的Cronbach’s α系数为0.71。

2.3. 研究程序

本研究采用集体实测,在征得戒毒所和戒毒人员知情同意后进行调查。测试前主试宣读指导语,在指导语中说明本次调查的意义,并强调此次调查不记名、答案无对错之分,要求被试根据自己的实际情况独立作答,期间如遇被试理解困难,则由主试解释直至被试明晰题项意义。所有问卷统一回收。所得数据采用SPSS24.0进行处理,进行相关分析和中介效应检验。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验共同方法偏差,将儿童期虐待、心理安全感、神经质、药物渴求4个变量的所有项目做探索性因子分析。结果表明,特征值大于1的因子有13个,最大的因子解释的变异量为18.55%,小于40%的临界标准,说明本研究不存在共同方法偏差的问题。

3.2. 变量的描述性统计及相关性分析

描述统计和相关分析矩阵见表1,从中可以发现:儿童期虐待、心理安全感、神经质、药物渴求四个变量之间两两相关;心理安全感得分与神经质、药物渴求呈显著正相关;神经质与药物渴求呈显著正相关。

Table 1. Descriptive statistics and correlation coefficients of variables

表1. 各变量的描述性统计和相关系数

注:N = 891。*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同。

3.3. 儿童期虐待对药物渴求的影响:有调节的中介模型检验

参考温忠麟和叶宝娟提出的检验方法(温忠麟,叶宝娟,2014),考察儿童期虐待与药物渴求的关系,基于心理安全感在上述关系中的中介效应以及神经质对该中介作用前半路径的调节效应,将所有变量做标准化处理。

本研究采用Hayes提出的process for SPSS的Model 1进行有调节的中介效应模型数据处理,将年龄作为控制变量。首先,检验儿童期虐待(X)对药物渴求(Y)的直接效应是否受神经质(U)的调节,在方程一中:儿童期虐待(X)对药物渴求(Y)的效应显著(β = 0.11, SE = 0.03, t = 3.21, p < 0.01),神经质(U)对药物渴求(Y)的效应显著(β = 0.15, SE = 0.03, t = 4.40, p < 0.001),儿童期虐待(X)与神经质(U)的交互项(UX)对药物渴求(Y)的效应不显著(β = −0.02, SE = 0.03, t = −0.61, p > 0.05)。表明儿童期虐待与药物渴求的直接效应不受神经质调节。

接下来,建立有调解的中介模型选择使用process的Model 59,将年龄作为控制变量,检验儿童期虐待(X)经过心理安全感(W)影响药物渴求(Y)的中介效应是否受神经质(U)的调节。在方程2中,儿童期虐待、神经质均显著正向预测心理安全感得分(β1 = −0.17, SE = 0.03, t = −5.37, p1 < 0.001; β2 = −0.31, SE = 0.03, t = −9.91, p2 < 0.001),儿童期虐待与神经质的交互项对心理安全感的效应显著(β = 0.07, SE = 0.03, t = 2.24, p < 0.05);在方程3中,将心理安全感纳入对药物渴求的预测方程中后,儿童期虐待、神经质对药物渴求的预测系数下降,心理安全感得分对药物渴求的正向预测作用显著(β = −0.23, SE = 0.04, t = −6.72, p < 0.001);然而,心理安全感与神经质的交互项对药物渴求的预测作用不显著(β = 0.04, SE = 0.03, t = 1.34, p > 0.05) (具体可见表2)。

为了更清楚地解释儿童期虐待与神经质对心理安全感的显著交互效应的实质,本研究进一步进行了简单斜率检验。就儿童期虐待和神经质对心理安全感的显著交互效应而言,计算出当神经质为平均数正负一个标准差时,儿童期虐待对心理安全感的效应值,并根据回归方程分别取儿童期虐待和神经质平均数正负一个标准差及平均值的值去绘制一个简单效应的分析图。由于心理安全感得分越高,被试的心理安全感越低,在此将心理安全感得分转换为心理安全感水平。结果发现(见图1所示),对于高神经质的戒毒群体而言,儿童期虐待对其心理安全感的效应显著(bsimple = −0.24, SE = 0.05, p < 0.01);对于低神经质的戒毒群体而言,儿童期虐待对其心理安全感的效应依然显著(bsimple = −0.10, SE = 0.04, p < 0.001)。也就是说在同一儿童期虐待程度下,低神经质被试的心理安全感显著高于高神经质被试。

Figure 1. The role of neuroticism in the regulation of childhood abuse and psychological security

图1. 神经质在儿童期虐待与心理安全感间的调节作用

Table 2. Tests of moderated mediation effects

表2. 有调节的中介效应检验

注:未标准化回归系数采用Bootstrap方法得到;*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

4. 讨论

戒毒人员复吸药物的影响因素可以分为三类,心理因素,社会因素和生物学因素,各占46.8%、37.5%、15.6% (高志勤,余海鹰,赵汉清,陈洪生,2010)。由此可见心理因素占比最大。虽然在生理学上已有研究发现成瘾药物的作用机制,但是在影响药物渴求的心理和社会因素上的研究分析较少。本研究综合考查了不同社会因素(儿童期虐待)和心理因素(心理安全感、神经质)对药物渴求的影响,考察了心理安全感在儿童期虐待与药物渴求间的中介作用,以及神经质对中介过程的调节作用。

心理安全感在儿童期虐待和药物渴求间起中介作用。一方面,儿童期虐待会降低个体的心理安全感。根据自我治疗假设学说和情绪安全理论,儿童期虐待会使其与照顾者形成不安全的依恋关系,从而减低其安全感(李佳洁,2017)。儿童期虐待经历对医学生不安全感心理也具有不良影响(朱相华等,2012),而精神分析认为个体安全感的确实很大程度上受到儿时生活经历的影响(李佳洁,2017)。个体有可能是通过使用药物去缓解其不安全感,因此极大可能会产生药物成瘾。另一方面,个体的心理安全感低会增加其药物渴求。情绪安全理论(EST)提出恢复或保持安全感是人类最重要的目标之一(Cummings & Miller-Graff, 2015)。使用药物的过程中,使用者通过使用药物得到一定的生理和心理满足,且这种强化是药物成瘾产生和维持的关键因素。而当药物成瘾时,停止药物的使用,会对成瘾者生理和心理上造成一定的不良反应,即提高了成瘾者对药物价值的判断,进而增强渴求(Koob, 2000)。这与本研究得出的结论相似,综上戒毒治疗工作可以考虑提高戒毒人员心理安全感水平从而降低其药物渴求,减少复吸现象的发生。

其次,神经质在儿童期虐待与心理安全感之间起调节作用。神经质的学生对负性生活经历反应比较强烈,可能会以敌对或沉默的方式应对困难,因此人际安全感水平低。具体来说,在同一儿童期虐待程度下,低神经质被试的心理安全感显著高于高神经质被试。这可能是因为高神经质个体情绪较不稳定,较关注有关于自身的负面信息,引发更多的负面情绪久久不能平静,因此更缺乏心理安全感(汪海彬,张俊杰,姚本先,2009)。此外,结果还发现在低神经质的被试中,儿童期虐待与心理安全感之间关系的关联强度显著强于高神经质的被试,这可能是因为低神经质个体面对儿童期虐待缺乏反应,难以宣泄内心苦恼,从而更加自闭难以适应周围环境,进而缺乏对环境的确定感和控制感。Vollrath和Torgersen (2000)发现,低神经质和高责任心的个体面对压力有较好的应对方法,而高神经质和低责任心的个体则更难以应对。高神经质的个体面对压力容易感到不可控,更倾向躲避现实。当然,本研究只选取人格中的神经质作为调节变量进行研究,然而神经质并不是与焦虑、抑郁和物质使用障碍相关的唯一重要因素,其余四个因素与其都有显著的相关(Kotov, Gamez, Schmidt, & Watson, 2010)。未来的研究可以进一步考察其余四个因素对于此中介模型的影响。

实务工作者要重视对戒毒人员早期经历的调查了解,还需要关注其心理安全感水平,对于那些缺乏安全感的个体,通过开展改善家庭关系、提升家庭功能的家庭治疗活动,增加戒毒者的心理安全感来降低直至控制其药物渴求倾向,防止戒毒者进入复吸与严重缺乏安全感的恶性循环。此外,研究发现,神经质个体儿童期虐待对心理安全感所造成的风险更高。因此,有必要重点关注具有神经质的个体,对他们进行集中辅导提高他们的心理安全感,进而降低其药物渴求水平增强戒毒效果。

5. 结论

儿童期虐待是药物渴求的风险因素,心理安全感是强戒人员降低药物渴求的保护因素,神经质在儿童期虐待和心理安全感之间起调节作用。

附录

附录1:儿童期虐待问卷

附录2:药物渴求量表

附录3:安全感量表

附录4:神经质–中国大五人格问卷简式版