1. 引言

沉积盆地热历史研究目的在于对烃源岩生、排、运、聚等过程更全面的评价,是含油气盆地评价的重要内容。四川盆地作为我国西部重要含油气盆地,经历多期构造演化,具有复杂的热历史。该地区基础地质、石油地质、构造演化等方面的研究成果丰富,近年来,不少学者恢复了川东北等重点油气区块、与青藏高原相接的盆地西缘等热点研究区的热史 [1] - [9]。Richardson N. J.等利用磷灰石裂变径迹和(U-Th)/He技术研究四川盆地西缘新生代热史,认为盆地在三叠纪晚期至始新世大陆沉积后长期抬升遭受剥蚀 [1];卢庆治等利用古温标数据恢复了川东北的热史,认为晚二叠世初期古热流值达到最高,此后热流持续降低直到现今 [2]。朱传庆等利用镜质体反射率(Ro)和磷灰石裂变径迹(AFT)数据研究四川盆地东部不同地区的古地温梯度、古热流、剥蚀量,认为盆地东部地区地温梯度和热流从三叠纪至今持续降低 [6],同时利用古温标恢复川西坳陷钻井热史发现,川西坳陷晚白垩世至今总体表现为冷却及抬升剥蚀的过程 [7]。

但是,缺少对四川盆地热历史进行系统研究,这制约着四川盆地烃源岩油气生成及排烃过程的研究,严重影响油气成藏动力学的研究。四川盆地镜质体反射率古温标数据较少,且数据主要集中在中生界,因此,本文利用古温标方法恢复四川盆地中、新生代的热历史。

2. 地质概况

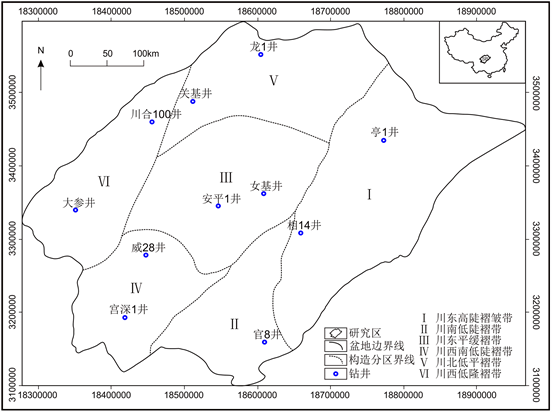

四川盆地位于中国西部,地处扬子地台西北部,是被龙门山、大巴山、米仓山等山系所环绕的菱形沉积盆地,面积约2.3 × 105 km2。以四川盆地的现今构造展布特征为依据,可以将其划分为六个次一级构造单元,即川东高陡褶带、川南低陡褶带、川中平缓褶带、川西南低陡褶带、川北低平褶带、川西低隆褶带(图1)。

Figure 1. Structural division and distribution of typical wells in Sichuan Basin

图1. 四川盆地构造分区与典型井位分布图

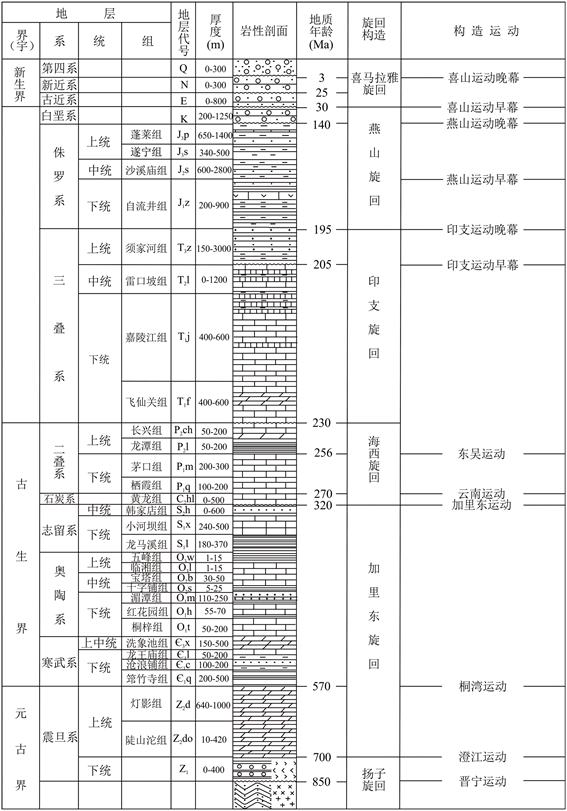

四川盆地是在古生代海相克拉通盆地基础上逐渐发展起来的叠合盆地,发育自震旦系至第四系超过10,000 m厚的地层,总体表现为西厚东薄,北厚南薄(图2)。其中,震旦系至中三叠统的海相碳酸盐岩、泥页岩厚4100~7000 m,上三叠统至新近系的陆相碎屑岩厚3500~6000 m。受加里东运动影响,川东地区缺失上志留统、泥盆系与下石炭统,中石炭统仅残余黄龙组,与上、下地层间均为不整合接触。受印支运动影响,川东地区中侏罗统遭受抬升剥蚀,不同位置残存厚度不一。四川盆地范围内,白垩系–古近系不整合于侏罗系之上,主要分布于川西及川西南和川中地区,在川东地区不发育;新近系、第四系仅小规模分布于盆地边缘地带,川东地区发育较局限。

3. 方法与原理

3.1. 热史研究方法

沉积盆地一般都经历了沉降沉积(增温)和抬升剥蚀(降温)等复杂的温度变化过程,恢复其热历史难度较大。目前,关于盆地热历史恢复的方法总体上可以分为两类:一类是利用古温标恢复盆地的热历史 [11] - [18];另一类是利用地球动力学模型恢复岩石圈的热历史 [19] [20] [21]。

古温标指地层中用来指示地质过程中曾经历过的温度指标,是岩层中记录有热信息的物理或化学特性。古温标模拟结果的可信度由古温标(Ro、AFT等)直接检验,其研究精度较高,是沉积盆地热史研究的最主要的方法。镜质体反射率是目前沉积盆地热历史研究中最常用的古温标,研究程度最高,其大小主要受有机质受热时间和温度的控制。目前,Sweeney和Burnham于1990提出的镜质体演化动力学模型Easy%Ro是预测Ro最为精确的方法,且在沉积盆地热史研究中得到普遍使用。

Figure 2. Stratigraphic table of Sichuan Basin [10]

图2. 四川盆地地层简表 [10]

盆地内一定深度的古温标取决于当时的古地温梯度和古埋深及其相关的岩石热物理参数(如岩石热导率、生热率等)。因此,沉积埋藏史的恢复是热史恢复的关键。对于正常连续沉积的盆地,地层的古埋深可以通过回剥技术和压实校正进行模拟。通过模拟地层埋藏史和热历史,计算该热史路径下古温标的理论值及该理论值与实际值之间的方差,应用最优化方法就可以实现目标函数极小值的求取和埋藏史、热历史的反演及抬升剥蚀量的计算。

因此,针对四川盆地现有的有机质镜质体反射率古温标数据,本文采用有机质镜质体反射率对四川盆地中、新生代热历史进行恢复,镜质体反射率模拟热历史采用Easy%Ro模型 [22]。

3.2. 基本参数

3.2.1. 基础地质参数

模拟参数包括岩性参数、现今地表温度数据、现今地温梯度、岩石热物理参数、地层分层及年龄和古温标等数据。岩性参数主要包括岩石的孔隙度、渗透率、各岩层的砂泥岩含量、砂泥岩的压实曲线等,这些参数采用四川盆地实测值。古地表温度取四川盆地年平均温度(15℃),并设在地质历史时期不变。四川盆地现今地温场研究表明,四川盆地沉积地层岩石热导率介于2.39~3.64 W/(m∙K),四川盆地地温梯度在17.7℃/km~33.3℃/km之间,平均值为22.8℃/km,大地热流值在35.4~68.8 mW/m2之间,平均值为53.2 mW/m2,具有典型的克拉通型盆地中低热流特征 [7] [8] [23]。

3.2.2. 古温标数据

收集到四川盆地古温标包括70多口井的970个镜质体反射率数据。镜质体反射率整体随深度增加而增大,但是同一深度的镜质体反射率数据变化范围较大,这与四川盆地晚白垩世差异抬升剥蚀有关(图3)。对于中生界烃源岩发育的三叠系,镜质体反射率最小为0.40%,最大为3.52%,平均为1.36%,整体烃源岩热演化达到成熟阶段,而侏罗系也处于成熟阶段,镜质体反射率最小为1.12%,最大为1.22%,平均为1.16%。

Figure 3. The relationship between organic vitrinite reflectance and depth in the Sichuan Basin

图3. 四川盆地有机质镜质体反射率与深度关系

4. 四川盆地中、新生代热历史特征

在利用镜质体反射率古温标恢复四川盆地中、新生代热历史的模拟中,选择了四川盆地6个构造区11口典型井数据(图1)。

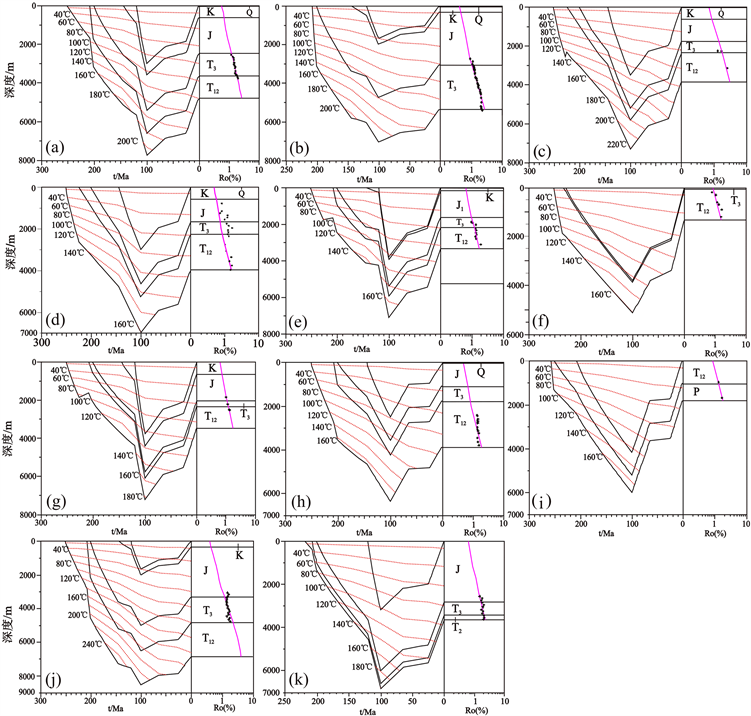

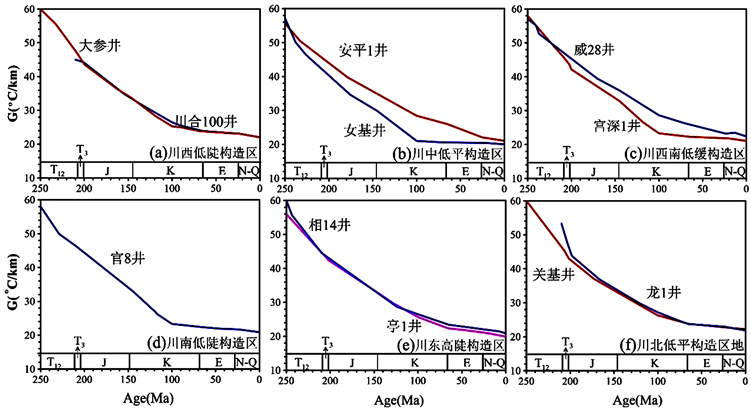

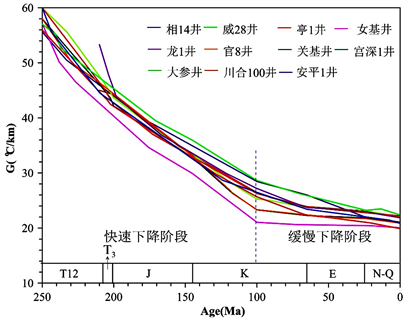

在总结四川盆地的岩石热导率、生热率、现今地温梯度、大地热流和关键时期的剥蚀量的基础上,根据地层厚度和剥蚀量建立埋藏史曲线,利用BasinMod 1D软件,采用镜质体反射率古温标进行单井的热史模拟,得到典型井热史特征(图4)和各构造区地温梯度演化(图5)。从模拟结果来看,实测镜质体反射率和模拟计算值之间具有很好的相关性,模拟结果具有较高的可信度。

以川西低陡构造区大参井(图4(a))和川合100井(图4(b))模拟结果为例,分析其埋藏史和热史演化,该构造区在三叠纪至早白垩世接收沉积,到早白垩世晚期,大参井的三叠系底界埋深达到7700多米;从晚白垩世开始,该区经历了晚白垩世快速抬升剥蚀、古近纪缓慢抬升剥蚀和新近纪至今的快速抬升剥蚀三个阶段。大参井和川合100井总剥蚀量分别达到2998 m和1650 m。在早白垩世晚期,三叠系古地温达到最大,为205℃。热史模拟结果显示,该区地温梯度自早三叠世开始至今,地温梯度逐渐降低。在早三叠世开始沉积时,地温梯度最高,达到60℃/km;随后至早白垩世晚期,地温梯度快速降低至25~26℃/km;晚白垩世开始至今地温梯度缓慢降低,现今地温梯度仅为22℃/km (图5(a))。

Figure 4. Simulation results of sedimentary burial history and thermal history of typical wells

图4. 典型井沉积埋藏史和热史模拟结果

Figure 5. Simulation results of geothermal gradient evolution in tectonic area

图5. 构造区地温梯度演化模拟结果

利用同样的方法,模拟了其它五个构造带9口井的埋藏史和热史。结果揭示四川盆地6个构造区的中、新生代热史具有一致性,主要经历了三叠纪~早白垩世的地温梯度快速下降阶段和晚白垩世至今的地温梯度缓慢下降阶段(图6)。主要表现为:早三叠世的地温梯度最高,为55℃/km~60℃/km;到三叠纪末期,地温梯度降低为40℃/km~46℃/km;早白垩世末期地温梯度已经降至21℃/km~29℃/km;现今仅为20℃/km~22℃/km。

Figure 6. Geothermal gradient evolution of the Mesozoic and Cenozoic in the Sichuan Basin

图6. 四川盆地中、新生代地温梯度演化

盆地的热演化史受控于构造演化。上扬子板块早期的热状态较为稳定,热流值较低。海西期,上扬子西部发生张裂活动,峨眉山地幔柱发育,盆地古地温梯度开始增高,在距今260 Ma左右,达到最高,玄武岩喷发后,古地温梯度快速降低。早三叠世开始,四川盆地岩浆活动与深部热作用渐趋稳定,地温梯度逐渐降低。晚三叠世,四川盆地开始进入盆山转换与前陆盆地形成演化阶段,岩石圈增厚,地幔热流降低,地温梯度逐渐降低。燕山期和喜山期的前陆盆地发展和定格阶段,热流缓慢降低至现今。

受构造演化控制和峨眉山地幔柱后期热效应的影响,四川盆地在三叠纪仍有较高的地温梯度,在三叠纪末期地温梯度为40℃/km~46℃/km,四川盆地为热盆;侏罗纪到早白垩世早期,地温梯度受峨眉山地幔柱的影响基本消失,地温梯度进一步降低,盆地表现为温盆;早白垩世晚期至今地温梯度进一步降低,整体上处于30℃/km~20℃/km,盆地表现为冷盆。

5. 结论

本文通过有机质镜质体反射率古温标方法模拟了四川盆地6个构造区11口典型井的沉积埋藏史和热历史,模拟结果与前人对四川盆地各构造区热史认识有很好的匹配关系。因此,研究四川盆地中、新生代热历史总体特征,本文得到以下两点系统性认识:

1) 四川盆地中、新生代经历了三叠纪~早白垩世的基底下沉、接收沉积阶段;晚白垩世快速抬升剥蚀阶段;古近纪缓慢抬升剥蚀阶段和新近纪至今的快速抬升剥蚀阶段。

2) 四川盆地6个构造区的中、新生代热史具有一致性,主要经历了三叠纪~早白垩世的地温梯度快速下降阶段和晚白垩世至今的地温梯度缓慢下降阶段。主要表现为:早三叠世的地温梯度最高,为55℃/km~60℃/km;到三叠纪末期,地温梯度降低为40℃/km~46℃/km;早白垩世末期地温梯度已经降至21℃/km~29℃/km;现今仅为20℃/km~22℃/km。

NOTES

*通讯作者。