1. 引言

微波是电磁波谱中介于超短波与红外线之间的波段,它属于无线电波中波长最短的波段,其频率范围是1~300 GHz [1] [2]。微波在雷达通信、先进材料表面处理、新型清洁能源、高能粒子加速器、先进食品处理、环境保护等方面有着越来越多的应用,因此对该实验课的学习十分必要,此外该课程的学习对光电信息科学与工程专业的本科生来说有很强的实用性。

文章首先简单介绍一下《微波传输与接收实验》课程的教学内容及教学环节设计,随后对该课程中启发式教学的研究进行重点阐述。

2. 《微波传输与接收实验》教学内容及教学设计简介

2.1. 教学内容

微波在空间中的传输主要是指微波由天线辐射到空间的一个区域后,以某种方式传播到接收天线处。从发射点到接收点它所遇到的传输媒质主要就是大地及外围空间的大气层、电离层和大气中的水凝物等。为建立微波传输的基本概念,本次实验课主要研究微波在自由空间的传输。

天线置于自由空间中,假设发射天线是一理想的无方向性天线,若它的辐射功率为PΣ,则离开天线r处的球面上的功率流密度为 [3]

(1)

功率流密度又可以表示为

(2)

由此,离天线r处的电场强度E0的值为:

(3)

当发射天线为实际天线时,若其辐射功率PΣ,设其输入功率为Pi,天线的增益为Gi,则在离实际天线r处最大辐射方向上的电场强度E0的值为

(4)

若接收天线的增益系数为Gr,有效接收面积为Ae,则在距离发射天线r处的接收天线所接收的功率为

(5)

这个公式是进行无线电信系统总体设计的一个重要公式也被称为Friis传输公式。

本次实验课的实验原理图如图1所示,信号源发射1~4 GHz微波,经同轴电缆传输至发射天线,由发射天线辐射出去,经过一段距离传输后达到接收天线,最后由示波器读取。为保证测量的准确性,两个天线的距离需大于0.4 D2/l [1],其中D为喇叭天线的口径,l为发射微波的波长。

Figure 1. Schematic diagram of experimental principle

图1. 实验原理示意图

本次实验课程运用的矩形喇叭天线为线极化天线,实验操作中,需要学生改变信号源发射微波的频率、两天线的距离和夹角来实现对接收微波的测量。

2.2. 教学环节设计

课堂共90分钟时间,约25分钟讲解研究内容,15分钟讲解实验操作,50分钟学生进行实验操作。通过课程中采用的近似、等效、经验公式和实验等工程实践的处理手段,培养学生分析问题和解决实际问题的能力,为今后从事微波技术研究、微波通信工程设计、光电信息系统研究、高功率微波研究和应用等工作打下坚实的基础。

由上可知该门课是一门很专业的课,学生第一次接触天线,而涉及公式比较多,如果单一讲解实验内容,难以让学生理解天线是什么、微波的传输具体是什么概念;其次该门课设置于大三上学期,后续会有相关专业课的学习,需要在此处引导学生在掌握基础知识的同时学会思考和拓展,为后续专业课的学习做好铺垫。因此采用启发式教学十分必要,下面介绍一下该门课中启发式教学的设计。

3. 启发式教学

在本实验课的建设中,启发式教学目前仅考虑在两个教学内容上引入:一是让学生自由地探索性地研究生活中常见的微波辐射源,二是通过教师引导,学生自主地探索常见材料的吸波效果。随着教学技巧的完善、教学经验的提升、课堂反馈的总结,今后会在启发式教学上引入更高效、更前沿、更有趣的教学内容。

3.1. 微波辐射源

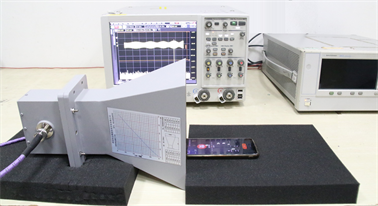

为激发学生的探索性思维,同时为了让学生对微波传输和接收有更请清楚的认识,首先要求学生利用手机研究微波的传输与接收。如图2所示为学生利用自己的手机实现微波测量的示意。联通、电信、移动通讯均在2~4 GHz范围内,而实验中的喇叭和高频示波器的工作频段覆盖这一范围,因此学生可将手机放在喇叭口,利用实验装置直接读取手机通话、蓝牙和上网时手机辐射的电磁波波形。

Figure 2. Microwave radiation source (phone call) measurement

图2. 微波辐射源(手机通话)测量示意图

如图3所示为课堂上学生测量的典型波形。在一典型的测量结果中,电信电话号码通信时,对波形进行傅里叶分析得到的频率为2.1 GHz;联通号码通信时,对波形进行傅里叶分析得到的频率为1.9 GHz;电信号码通信时,对波形进行傅里叶分析得到的频率为2.3 GHz;蓝牙或上网传输数据时,对波形进行傅里叶分析得到的频率为2.4 GHz。该结果与查询结果一致性较好。实践证明,学生对这种探索性的研究十分感兴趣,会主动研究不同辐射源的辐射微波波形及强度,还有一些学生在课余时间会发散性地研究手机、电脑以及信号塔基站的辐射量。

该启发式教学内容的设计不仅让学生对日常通信的微波有所了解,更启发他们思考生活中的微波辐射源以及电磁环境保护相关的知识,引导学生主动地去研究生活中的电磁波,培养了学生探索性的学习思维。

3.2. 吸波材料

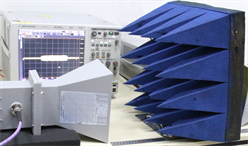

微波在传输过程中,不同形状、不同材料的物体对微波的反射和吸收效果均不同,这里利用实验室常用的吸波材料和日常生活中常见的物品来研究吸波效果。实验示意图如图4所示。

(a) 吸波材料

(a) 吸波材料  (b) 黑海绵

(b) 黑海绵  (c) 白海绵

(c) 白海绵

Figure 4. Schematic diagram of absorbing characteristics

图4. 吸波特性研究示意图

常用的吸波材料如图4(a)所示,为周期性结构的锥体结构,是利用结构特点实现对微波的有效吸收,微波入射到锥体的面上时,每个锥体的斜面都会使微波向内部反射,因此微波不断向内反射从而达到吸波的效果;图4(b)和图4(c)为包装经常用的海绵。为拍摄方便,将吸波材料朝向了吸收天线,并且吸波材料面积较小,因此微波没有被完全吸收。但可以明显看到(a)图的示波器上微波强度明显比(b)和(c)弱,可见吸波材料吸波效果较好。

一些学生会利用自己的课本、平板、手臂等手头工具定性测量吸波效果,总体来说微波经过金属、人体后强度会明显变弱,经过木制、高分子材质的一般形状的物体强度基本不变。

该启发式教学内容会引导学生思考常见物体的吸波效果,对微波的传输有更进一步的理解。利用日常生活中常见的物体进行实验研究,代入感强,更能吸引学生的注意力以及引起学生对生活中物理现象的思考。

4. 总结

论文针对本科生实验课《微波传输与接收实验》进行了启发式教学设计。通过利用日常生活中常见的现象和物体,引起学生对身边物理现象的思考。希望能取得以下效果:首先通过启发式教学的方式,使学生对本门课中微波的传输和接收有更形象更深刻的理解;其次参与式学习,提高学生的学习效果;再次希望能激励学生的学习兴趣,引导学生主动发掘日常生活的物理现象,强化探索性的学习思维。

本课程的建设目前仅有两年,后续会不断优化课程设计,使教学以学生为本,更大程度地培养学生探索性的学习思维。

基金项目

论文来源于国防科技大学教改课题《微波传输与接收实践课程建设研究》。