1. 引言

驾驶人在城市路网中行驶时,在每个交叉口都会面临路径的抉择,指路标志就是设置于这些交叉口,帮助驾驶人进行抉择的信息载体。指路标志提供的信息包括,去往目的地所要经过的道路、沿途相关城镇、重要公共设施、服务设施、地点、距离和行车方向等(中华人民共和国国家标准GB 5768.1-2009,2009)。现有关于指路标志研究的文献,主要是从指路标志的诱导图形(李洋等,2016;Wan et al., 2019)、版面形式布局(胡梦,2013;史配鸟,2016),以及驾驶人对指路标志的认知规律(刘唐志等,2014;Jiang et al., 2011)和需求(王笃明等,2015;李敏等,2015)等角度进行视认研究,从建立评价模型(刘小明等,2015;邵海鹏等,2017)、驾驶模拟实验(Yao et al., 2019)等角度对指路标志进行评价研究。其中,通过评价模型进行的研究有,在认知心理学理论、人–车–路–环境系统结构模型等的基础上,建立了驾驶人对交通标志信息处理的认知模型,并在模型基础上,运用认知心理学理论对各影响因素进行分析,提出了标志设计需要充分考虑驾驶人的相关认知心理因素(隽志才等,2005;关伟,2014)。以认知心理学、人机工程学等理论为依据,建立驾驶人对指路标志的认知模型,能够较好地分析驾驶人对指路标志的视认过程,并对影响因素进行分析和评价,寻求科学的解释,并在设计过程中给予很好的认知依据。然而现有建立的指路标志认知模型并进行研究的文献,多是将指路标志归于交通标志中进行研究,但指路标志要比一般交通标志的认知复杂,因此,有必要就指路标志在寻路过程中所起作用进行具体分析,建立指路标志的认知模型。认知理论是指路标志系统研究的基础,本文从驾驶人的角度分析城市指路标志的认知特性及可达性需求。根据认知心理学理论,分析研究指路标志的感知、认知、记忆、模式识别、注意等过程;以寻路理论,分析驾驶人寻路过程中进行定位、导向、指路所需指路标志信息;基于符号学理论,研究指路标志的编码规则;从路网特征、道路等级等角度,研究指路标志层次信息;在上述指路标志认知理论分析和总结的基础上,建立驾驶人对指路标志的认知模型。

2. 驾驶人对指路标志的认知

2.1. 驾驶人对指路标志的认知过程

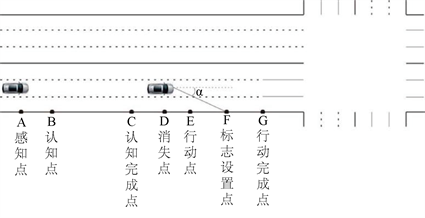

驾驶人对指路标志牌的认知,是一个随车向标志靠近的动态认知过程,该过程大致包括:寻路刺激、标志感知、标志认知、寻路决策、行动反应五个步骤。根据上述步骤,将驾驶人驾驶状态下对指路标志牌的视认过程进行分解,如图1。在即将到达交叉口时,驾驶人由于受到寻路任务刺激,在A位置感知指路标志牌,从众多信息中寻找能够提供指路信息的标志牌,感知指路标志牌的存在;在B位置开始对感知到的指路标志牌进行认知解读,对指路标志进行识别,寻找对自己寻路有用的信息;在C位置完成对指路标志的解读;由于人的视角是限定的,而驾驶人是随着车辆不断往前行进的,在D点后无法再看到指路标志信息,无法再对指路标志信息内容进行认知;根据指路标志提供的信息,进行寻路决策,在E点根据输出信息进行变道或保持车道等行动;由于交通规则规定实线不允许变道,G点之后将无法改换道路,因此G点为行动结束点。

Figure 1. Recognition of guide signs

图1. 驾驶人对指路标志视认的分解图

2.2. 认知心理学分析

认知心理学是以人的认知为研究对象的一门学科,其主要研究认知的结构、过程和功能,其中认知的结构和过程是认知心理学的研究重点。认知的结构有两种含义,一种含义是认知包含哪些成分,以及各成分之间的关系;另一种含义是人的知识在大脑中如何表征的,后一种含义使用和研究更为广泛。认知的过程可以看作是信息加工的阶段,以信息加工观点研究认知过程是现代认知心理学的主流。驾驶人对指路标志的认知可以看作是一个信息加工过程,包括信息的输入、加工、贮存、输出的全过程。按照这个定义,可以将指路标志的认知分解为几个阶段,每个阶段都是对输入的信息进行不同的处理,再对这些处理后的结果进行输出反应的过程(彭聃龄,2004)。

1) 感知

感知可以分为感觉和知觉。感觉是人体感觉器官接收到外部世界存在的各种刺激能量(光、冷、热等),将其转化为信号的若干过程。而知觉则是大脑中贮存的语义、关系、经验和记忆对感觉进行加工的过程。知觉产生的过程有两种,自下而上的加工过程和自上而下的加工过程。驾驶人在感知点A,根据寻路任务的刺激,对指路标志牌进行感知,AB段为感知到指路标志牌的过程。这个过程看似是一个自上而下的过程,人在对指路标志期望的引导下,通过模式识别的方式对指路标志进行识别,产生知觉的过程,但仍有自下而上的过程,驾驶人在搜索指路标志的过程,就是在不断产生知觉的过程,搜索的开始就是知觉的开始。在这个感知的过程中,对感知产生影响的一个因素是,指路标志牌的辨识清楚程度,即指路标志牌的易见度。在其它条件相同的条件下,形状色彩和背景颜色的对比强弱决定了指路标志易见度的高低。通常,蓝白、绿白、黄蓝、黄黑、白黑搭配,易见度较高。指路标志采用蓝白的对比色,其易见度最高,因而指路标志牌的感知过程较短。

2) 模式识别

人们称对熟悉事物的重新知觉为识别,因此可以称对一个熟悉模式的重新知觉为模式识别。从某种意义上来说,对指路标志的认知也是一种模式识别。根据交通规范,同一个城市的指路标志大部分都使用同一种版式,除了指路标志牌上各个位置的路名不一样,每个路口的指路标志牌的中间指路箭头符号、指路标志牌上相应位置的路名信息代表的道路位置等都具有相同含义。正因为版式一致,驾驶人才能对指路标志进行模式识别,产生迅速的反应。而不同城市的指路标志,由于规范不一而版式不一,虽然使用的对比色相同、元素相同,但标志上的信息的含义不同,因而对不熟悉的城市的指路标志进行认知,并不属于模式识别,甚至可能因为对不同版式的指路标志使用同一种模式识别,而造成错误的抉择,因此,统一城市指路标志具有很重要的意义。

3) 记忆

记忆并不是一个单一的过程,而是存在着短时记忆和长时记忆两种不同的记忆。短时记忆是介于瞬时记忆和长时记忆之间的,在没有复述情况下保持15~30秒的一种记忆状态。影响短时记忆的因素是有意义的组块,组块是短时记忆的基本单元,短时记忆所能保持的组块平均为7 ± 2个。德国心理学家艾宾浩斯根据实验数据,绘制了著名的艾宾浩斯遗忘曲线。通过遗忘曲线图可以发现,遗忘的过程并不是均匀的,而是初始迅速,而后逐渐放缓的过程。指路标志也需要运用到驾驶人的短时记忆,当驾驶人识读完指路标志,随即将指路标志信息记录到短时记忆中,根据艾宾浩斯遗忘曲线,记忆那一刻就开始遗忘,驾驶人需要在短时记忆中指路标志信息有效前做出决策。影响驾驶人对指路标志短时记忆时长的是,指路标志的前置距离(图1中的FG段),若前置距离过小,则给予驾驶人的反应时间过少,而无法对指路标志信息做出正确反应,若前置距离过大,则驾驶人对指路标志信息的短时记忆时间过长,容易遗忘指路标志的信息内容,对驾驶人的决策将会产生影响。

4) 注意

根据注意的特征,可将驾驶人注意定义为驾驶人意识的指向性和集中性。指向性是指驾驶过程中,驾驶人根据驾驶任务(寻路),从非相关的对象(周围的建筑等)转而指向相关对象(指路标志)的过程。正因为有指向性,驾驶人才能专注于与驾驶相关的信息加工,保证驾驶的顺畅和安全。集中性是指在驾驶过程中,驾驶人会专注于加工相关信息(指路标志信息),专注的程度越高,消耗的认知资源越多,认知的程度越深。根据相关研究,驾驶人从视觉通道中获取信息的比例为80%,指路标志的信息获取主要是通过视觉通道获取,因此本文着重考虑视觉通道的注意。注意分为有意识的注意和无意识的注意,有意识的注意对于驾驶过程中的认知更为有意义。有意识的注意能够帮助驾驶人,通过对驾驶环境不断地注意,结合过去的记忆和当前感知,持续地对环境进行认知,与环境进行交互,规划并实施行驶路线。注意分为选择性注意、分配性注意和持续性注意。驾驶人在驾驶过程中不仅要在众多信息中选择与驾驶相关的信息,排除不相关的信息,还要根据相关信息的重要程度,分配不同程度的注意资源,为了驾驶的安全,对驾驶过程中的有些信息,还要进行持续性关注,保持高度的警觉性。

3. 驾驶人的寻路过程

3.1. 寻路决策

《城市向导》(何建龙,2008)一文将《长白山寻路记》作为寻路案例进行分析,得出寻路人能够顺利地从起始点到达目的地,需要掌握几个关键因素,分别为:明确“我在何处?”、明确“我要到何处?”、解决“我如何去?”,即寻路人需要明确自身空间位置和目的地所在位置,获取环境信息和构想行动路线,按照行动路线图付诸实施,在行动过程中根据环境信息不断地更新自己的位置和行动路线,最后确认到达目的地。整个寻路过程就是,寻路人不断地与空间环境信息进行感知、匹配、处理和反馈等交互作用。可见寻路过程是获取信息,并根据信息进行决策处理的过程,将这种寻路决策处理过程划分为制定决策、执行决策、信息处理(建立空间认知)三个阶段(Arthur & Passini, 1992)。由此可见,寻路过程就是在路径中依次寻找一个个决策点的过程,一个决策点的正确与否,会对剩余决策点的寻找产生影响。寻路人可以通过明确自身空间位置(定位)、明确下一决策点(导向),以及明确到达决策点的路线(指路),寻找到下一个决策点。

3.2. 基于指路标志的寻路过程

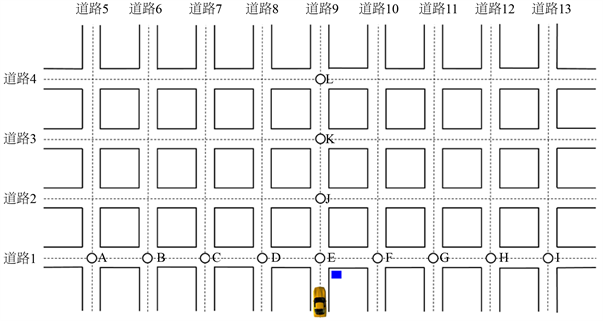

对于驾驶人来说,决策点是每个需要变道转向的交叉路口,而每两个决策点之间可能存在不需要转向的交叉路口,这些交叉路口可定义为参考点,只有驾驶人在每个点(参考点和决策点)做出正确的判断,才能顺利地寻找到下一个决策点,并到达目的地。根据寻路决策可知,要想做出正确的判断,必须明确自身空间和下一决策点位置。驾驶人身处陌生的空间环境,一定需要依靠某种“确信无疑的参照物”,将自身所处空间环境与熟知的空间环境联系起来,从而实现定位功能(何建龙,2008)。道路路名信息,是由规划部门或者民政部门按照《地名管理条例》和《地名管理条例实施细则》进行命名的,轻易不会做出改变,是最“确信无疑的参照物”。为了让驾驶人能够在每个点做出正确的决策,必须在交叉路口提供足够的道路路名信息,才能满足驾驶人的需求。为了分析路名信息的需求,结合图2所示路网,从定位、导向、指路三个方面对寻路行为进行分析。

Figure 2. Road network representation model

图2. 路网表述模型

1) 定位

定位的解释是确定方位,导航系统是根据经纬来进行定位,而驾驶人在路网中则可以根据两条相交的道路来确定一个交叉口,确定一个参考点或决策点的位置。在车辆行驶过程中,驾驶人可以从交叉口指路标志牌上获取多个路名信息,根据其中的所行驶的道路路名和即将相交的道路路名(如图2中的道路9和道路1),可以确定即将到达的最近的参考点或决策点(图2中交叉口E)的位置,从而进行自身方位的确定。

2) 导向

在确定了自身位置之后,驾驶人要做方向的决策,即要确定下一个决策点(不包括即将到达的交叉口)的位置,根据定位分析,要确定一个决策点的位置,至少需要两条相交的道路名,而决策点只会出现在所行驶的道路和即将相交的道路上(图2中的道路9和道路1),因此在进行定位自身后,只需要再搜寻一条道路即可完成寻路的导向。当下一个决策点位于所行驶道路(图2中的道路9)上时,即将到达的交叉路口(交叉口E)为参考点,只需要获取三个路名信息(所行驶道路名信息、即将相交道路名信息和在下一个决策点相交道路名信息),即可完成定位和导向。例如要导向到决策点k,只需要提供道路9、1和3的信息即可。当下一个决策点位于即将相交的道路(图2中的道路1)上时,此时即将到达的交叉路口(交叉口E)为决策点,要想完成定位和导向,也只需要获取三个路名信息(所行驶道路名信息、即将相交道路名信息和在下一决策点相交道路名信息)。例如要导向到决策点C,只需要提供道路9、1和道路7的信息即可。

3) 指路

驾驶人经过定位自身和导向行为之后,就要获取从该交叉口到下一个决策点的指向信息,即该交叉口与下一个决策点之间的路线图,而该信息可以从指路标志上的两者之间的道路诱导线形中获取。

上述分析是基于指路标志信息进行分析的,在现实驾驶过程中,起定位、导向和指路作用的信息,还可以是熟悉的建筑、地标建筑,甚至是太阳等等,当外界提供的信息越多,驾驶人对指路标志信息的需求就越少,反之则越多,本文的研究是基于仅有指路标志信息的前提进行研究,其它信息提供的情况在本研究中不考虑。

4. 对指路标志的符号认知需求

符号学是系统地研究符号的产生和发展等内在规律的科学,当前已成为一门重要科学研究工具,并获得了很大成就。很多学界已在各自的研究领域不同程度地引入符号学,以期为相应学科的科学化提供帮助。罗兰·巴特在结构主义语言学的基础上,提出符号的定义是:“一个像看门户的两面神一样的有两方面的存在物。……是一种表示成分(能指)与一种被表示成分(所指)的混合物。表示成分(能指)方面组成了表达方面,而被表示方面(所指)则组成了内容方面。”(Barthes, 1977)。指路标志的本质是人们为了帮助辨别、传达路网信息而创造的人工产物,是对部分路网信息的符号化标注。其具有客观存在的物质特性,“蓝底白字的标志牌”是存在自身的表现层面,也是可被人们感知的一面,在符号学中称之为“符号形式”或“符号表现”,用统一的术语称为“能指”。指路标志除了自身的物质表现外,还表示被指代的对象,是其抽象层面,也是人们无法感知的一面,在符号学中称之为“符号内容”,用统一的术语称为“所指”。

指路标志的传递过程遵循符号传递的一般规律,首先,发信人(指路标志系统建立者)为了把道路中实际的路网信息传达给收信人(指路标志使用者),需要借助既可以感知的,又可以承载指路信息的符号作为中介,依据发信人与收信人双方共同明了的符号、符号编码规则编制成信文(指路标志内容),然后,通过相对应的信道(信文传输通道)传送给收信人,在信文传输过程中,还会收到外界因素(噪声源)干扰产生信息部分失真,最后,收信人通过感官接收到传来的信文后,根据已知的符号编码规则对其进行解码,获取相应的指路标志信息。

编码规则是指路标志为构成复合信息进行组合所依据的方式和惯例,它的相同与否是发信人和收信人获取的指路标志信息内容相同与否的关键。指路标志的编码规则,与指路标志所传递信息的能指和所指有关。由寻路行为研究可知,指路标志要帮助驾驶人完成寻路任务,必须传递定位、导向、指路信息,而要将这几个信息正确地传递给驾驶人,就必须有统一的编码规则,传递指路标志上这几个信息的符号表现,同时驾驶人能够获取这些信息的能指,解码符号的所指,即这几个信息组合在一起表征的局部路网。要使得驾驶人能够顺利地解码所表征的局部路网,就必须研究道路线形、路径位置关系、路径走向的编码规则。

首先,要示意出局部路网的线形特征。可以呈现实际道路路径线形于指路标志中央各个路名之间,也可以将道路线形近似成几何线呈现在指路标志中央各个路名之间。以实际的道路路径线形来表示各个道路之间的线形关系(图3(a)),能让驾驶人很好的认知诱导图形,尤其是复杂的道路线形状态,但复杂的诱导图形又会增加驾驶人的认知负担,而用简单的几何线代替复杂的道路线形(图3(b))又会给驾驶人寻路带来认知困难,因此指路标志在交叉口的诱导图形需要根据交叉口的实际道路线形复杂程度进行设计。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 3. Guide graphical of different guide signs

图3. 不同的指路标志诱导图形表示

其次,要表现出路网中各路径之间的位置关系。指路标志牌上的道路名信息相对于交叉口的位置,与该道路名信息所指的道路相对于交叉口的位置关系要表征的一致。决策点的相交道路名信息是起定位作用的,与其它路径信息应该区分开来,配合交叉口诱导图形,帮助驾驶人确定决策点的位置。其它路径信息根据实际空间位置信息,分布在交叉口的相应位置,与决策点的相交道路信息区分开。同一方向的路径应根据一定的原则设置相应的路径信息,如左近右远或上近下远等。

最后,路径走向规则要规定好道路的走向。指路标志上的道路名排列形式如果要和道路名所指道路的线形一致,这会给指路标志设计带来很大的工作量,也会增加驾驶人的认知负担,因而路径走向规则应以简洁的统一编码进行设定。由于人眼球移动的便利性,横列文字阅读要优于竖列文字,而现有城市路名均比较短,在3~6个字之间,以3字路名居多,对阅读认知影响不大,因而同侧的道路名信息横列或竖列对驾驶人阅读影响不大,但同侧道路名信息横列或竖列对版式的编码有影响,同一个版式的编码要统一。与即将相交道路平行或近似于平行的道路的预告信息,采用横列的方式,而与所行驶道路平行或近似于平行的道路的预告信息,采用横列或竖列均可,其它信息采用横列的方式。

5. 对指路标志的层次信息需求

5.1. 道路等级划分

路网是为某种运输工具,将人或物从一个地方移动到另一个地方,提供规划和便利的交通设施。路网是由若干交叉口和路段组成的网状结构,包括很多条不同等级的城市道路。关于城市道路等级的划分,各个国家的依据不同,划分方式也不同。我国城市道路经过三代的分级,形成今天的分级标准,根据道路在路网中的地位、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能等诸多因素,将城市道路分为快速路、主干道、次干道、支路四个等级。1) 快速路。城市快速路是等级最高的城市道路,通过设置超长距离的中央隔离带,严格控制交汇道路数量,采用立交形式交汇,无信号灯管制等措施,使汽车能够快速通行,缩短较远距离的行车时间、减少机动车与非机动车的混行机会、降低道路拥挤几率、促进汽车保持经济环保车速等,对提高整个城市的交通安全和运输效率有极大作用。2) 主干道。主干道是指一座城市中最宽的,往往贯穿整座城市,而且能作为一个城市的标志性道路,一般在城市的轴线上、城市环线、主商业区或有明显特色的道路,主要用来联系重要交通枢纽、重要生产区、重要公共场所及其他重要地点。3) 次干道。次干道又叫区干道,为联系主要道路之间的辅助交通路线,两侧可设置公共建筑,及机动车和非机动车停车场,港湾式公交停靠站和出租车服务站等。4) 支路。支路是城市的一般道路,与次干道和居住区、工业区、市中心、市政公用设施用地、交通设施用地等内部道路连接,不与快速路机动车道直接连接(蔡军,2008)。

5.2. 基于指路标志的层次信息需求

对于不同出行距离、交通目的、交通方式的出行者,其对不同等级道路信息的需求并不一样。1) 出行距离。按照出行距离,可将出行者分为远距离出行者和近距离出行者。在路线选取上,远距离出行者更在乎出行的时间,因此更倾向于选取速度和通畅性都具有优势的高等级道路体系(主干道、快速路),但高等级道路一般会发生一定距离的绕行,当高等级道路出行经济性不如低等级道路时,出行者亦会选择低等级道路。对于近距离出行者,当低等级道路系统自身不便捷,那么无论什么距离的出行都会优先选择高等级路网体系。不管是远距离还是近距离出行者,出行距离分布一般表现为近多远少,大多数出行又必须经过支路体系,支路在更大程度上起到“达”的作用,近距离出行者的需求则需要重视支路信息的提供。2) 交通目的。经过一个地点的出行者,与从该地点出发或以该地点为目的地的出行者,因在该地点的交通目的不同,对指路标志信息的需求也不一样,一个需要近距离信息,一个需要远距离信息。3) 交通方式。路网不只是服务于机动车出行者,还有其它交通方式出行者,包括非机动车和大量步行者等,这些交通方式的特性不同,速度不同,他们的出行需求与机动车出行者的需求存在不一样的情况。

城市指路标志牌一般设置在道路交叉口前,传递小范围路网信息,起到预示出行者的作用。因为指路标志本身和驾驶人等多种因素的影响,指路标志传递的信息数量是限定的,这决定了指路标志表征的路网信息层数也是限定的,而城市道路依据分级标准可以划分为不同等级,指路标志选择设置的道路信息等级不同,其所表征的路网信息层级也不同。而出行者因出行距离、交通目的、交通方式不同,其对指路标志的不同层级信息需求不一样,要使得出行者能在表征的小范围路网中寻找到自己规划好的路线中的路段,则需要根据出行者的需求来决定,因此指路标志的层次信息选取与寻路信息需求息息相关。

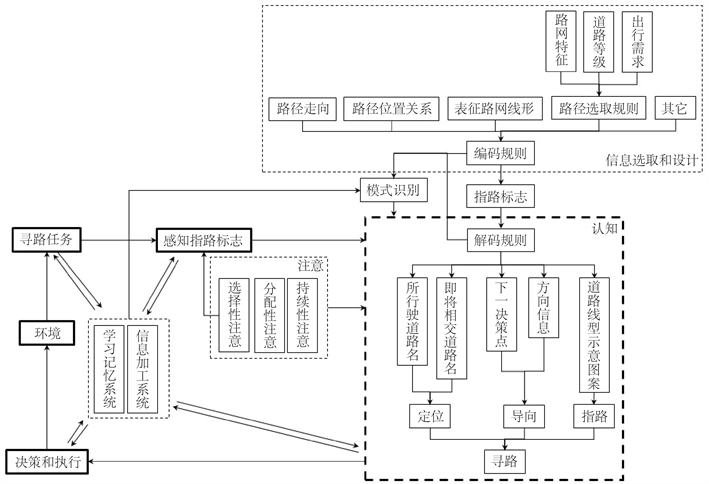

6. 指路标志认知模型

现代认知心理学通过建立各种认知模型,来说明人的认知或某种认知活动,可见建立认知模型是对认知过程进行详细研究的一种有效手段。在上述指路标志的认知需求理论分析的基础上,建立了驾驶人对指路标志的认知模型(图4),用于描述驾驶人认知指路标志的过程,该过程包括环境刺激、寻路任务、感知指路标志、认知指路标志、决策和执行等一系列的循环过程。根据建立的模型,整个过程可以具体描述为,在驾驶环境的刺激下产生寻路任务,寻路任务产生感知指路标志的需求。感知指路标志主要由注意等认知系统参与。感知到指路标志后,驾驶人即对指路标志进行认知,认知指路标志的过程就是对指路标志进行解码的过程。指路标志根据路径走向规则、路径位置关系、表征路网线形、路径选取规则等一系列规则进行编码。解码就是对这些编码后的信息进行解码的过程,根据寻路任务需求,在解码的信息中获取定位、导向、寻路三个方面的信息,其中定位信息包括所行驶道路名和即将相交道路名;导向信息则为下一个决策点信息,若有其它方向信息则也可为导向信息;指路信息则为诱导图形。获取到这些信息后,即完成寻路任务。当驾驶人的解码规则和编码规则相同,且驾驶人对指路标志的编码规则非常熟悉的情况下,驾驶人对指路标志的认知可认为是模式识别。当完成寻路任务后,驾驶人根据所获取的信息进行决策,并操纵车辆进行变更车道行为。学习记忆系统和信息加工系统,参与到整个寻路过程中。

7. 结语

本文基于认知心理学、寻路、符号传播学、路网等理论,分析了驾驶人对指路标志的认知特性和信息需求,建立了驾驶人对指路标志的认知模型。根据模型能够较好地分析驾驶人对指路标志的视认过程,并对影响因素进行分析和评价,寻求科学的解释,并在设计过程中给予很好的认知依据。主要工作如下:

Figure 4. Driver’s cognitive model of guide signs

图4. 驾驶人对指路标志的认知模型

1) 根据认知心理学理论,分析了研究指路标志的感知、认知、记忆、模式识别、注意等过程;

2) 以寻路理论,分析了驾驶人寻路过程中进行定位、导向、指路所需指路标志信息;

3) 基于符号传播理论,研究了指路标志的编码规则;

4) 从路网特征、道路等级等角度,研究了指路标志层次信息;

5) 在上述指路标志认知理论分析和总结的基础上,建立了驾驶人对指路标志的认知模型。