1. 引言

考试充斥着生活的各个方面,上学、工作、晋升都不可避免要面临考试或者评价。国内研究表明,大学生群体中普遍存在考试焦虑且程度较重(王才康,2001;陈睿,刘潇楠,周仁来,2011;董云英,2016)。Zeidner认为,考试焦虑是指在评价情境中,由于担心可能的消极结果或失败而表现出的一系列现象、心理和行为的反应(Zeidner, 1998)。考试焦虑严重影响了大学生的学业成绩和心理健康,考试焦虑形成和发展的认知机制亟待研究。大量研究发现,对考试相关威胁刺激的注意偏向可能是考试焦虑形成和持续的原因(董云英,2016;Dong, Beuckelaer, Yu et al., 2017),且不能有效抑制无关刺激对当前加工任务的影响(史战,高鑫,周仁来,2014)。如果注意偏向维持着焦虑,那么改变注意偏向的治疗方法则可以缓解焦虑(Shechner, Britton, Pérez-Edgar et al., 2012; Chen, Clarke, Watson et al., 2016)。

注意偏向训练(attentional bias training, ABT),也称注意偏向矫正(attentional bias modification, ABM),是运用系统化的训练任务改变个体的注意偏向的方法。有研究者采用修正的点探测任务引导被试对不同情绪刺激产生注意偏向,结果发现,注意偏向改变情绪易感性,从而发现注意偏向训练具有潜在的临床治疗价值(Macleod, Rutherford, Campbell et al., 2002)。近年来,ABT被越来越多地运用到焦虑群体的矫治训练,以起到降低焦虑症状的作用(Bar-Haim, 2010; Cai, Pan, Chai et al., 2018; 郭晨虹,梅青,2016;郝爽,李萍,王晓龙等,2018)。越来越多的研究表明,ABT不仅仅对不同的焦虑症状有比较稳定和明显的效果,而且在非临床和临床人群中均得到很好的证明。如,一段时间的ABT训练降低了考试焦虑个体对考试相关威胁刺激的注意偏向(来枭雄,陈晨,张晓彤等,2015)。但是,也有一些研究者对此提出了质疑,他们经过研究发现,ABT只是减小了情绪障碍个体对相关威胁刺激的注意偏向,但是对症状的减轻效果并不十分理想,尤其是对儿童和青少年情绪障碍患者而言,ABT的效果不如成年人好。

以往针对多种焦虑人群的大量研究中发现,注意偏向包括三种成分:注意易化(如,威胁刺激比非威胁刺激更快地被觉察到)、脱离困难(如,相对于中性刺激,注意很难从威胁刺激上脱离)和注意回避(如,注意会分配到和威胁刺激相反的位置) (Cisler & Koster, 2009)。通过对考试焦虑个体注意偏向的研究文献进行分析,目前主要的研究结果认为,考试焦虑个体对考试相关刺激存在注意偏向,但研究结果存在分歧:有研究发现考试焦虑对考试相关威胁刺激及负性刺激脱离困难(施永谋,郑小玉,韩畅等,2017),有的则发现注意易化和回避(董云英,张小聪,周仁来,2015)。换言之,考试焦虑个体对考试相关威胁刺激的注意偏向成分、加工阶段和加工模式特征,具体因威胁刺激呈现时间、威胁水平的不同而不同。综上所述,本研究拟探讨以下问题:(1) ABT对于考试焦虑个体是否存在干预效果?(2) 基于注意偏向的成分理论,如果干预有效,ABT以怎样的方式发挥作用?本研究假设,如果是脱离困难导致了考试焦虑个体的注意偏向,那么可以通过内隐训练程序系统地控制目标位置,即为了减少对考试相关威胁刺激的注意偏向,目标就应该频繁地出现在中性刺激的位置,随着时间的推移,对这种突发事件的关注会影响任务操作,产生脱离威胁的内隐习得性偏向。

本研究针对考试焦虑者对考试相关威胁刺激存在脱离困难现象,采用更严格的考试焦虑筛选标准,筛选出高、低考试焦虑个体,创设点探测注意偏向训练方法进行训练,对比前后测得分差异探讨如何缓解考试焦虑个体的焦虑状态,改变个体的注意模式,达到调节情绪的目的。

2. 方法

2.1. 被试

选择中文版考试焦虑量表TAS (王才康,2001)、状态–特质焦虑量表STAI (李文利,钱铭怡,1995)、贝克抑郁量表BDI和社会期望量表SDS (汪向东,王希林,马弘,1999)。高、低考试焦虑被试选取符合以下标准:(1) TAS ≥ 20称为高考试焦虑组被试;TAS ≤ 12称为低考试焦虑组被试;(2) 在(1)的基础上,被试在STAI (STAI-S, STAI-T)得分也都高(≥40)的才能界定为高考试焦虑个体;被试在STAI (STAI-S, STAI-T)得分较低(≤35)的才能界定为低考试焦虑个体;(3) 所有被试在社会期望量表上的得分不超过20分(SDS ≤ 20)。

本研究通过问卷星收集东南大学、南京中医药大学、南京大学、江苏理工学院等高校在校大学生604人填写的问卷,其中男生149人,女生455人,年龄范围17~30岁,平均年龄为21.1 (SD = 2.10)岁。其中,高考试焦虑者共有146人(男生为37人),占24.2%;低考试焦虑者共有68人(男生18人),占11.26%。其中,女生群体中,高考试焦虑者占23.96%,低考试焦虑者占10.99%;男生群体中,高考试焦虑者占24.83%,低考试焦虑者占12.08%。

为方便后续干预训练,方便选取江苏理工学院的高考试焦虑被试20人(男6人),年龄范围18~24岁,平均年龄20.7岁(SD = 1.559);低考试焦虑被试20人(男5人),年龄范围18~24岁,平均年龄20.8岁(SD = 1.802)。所有被试自愿参加训练,视力以及矫正视力均正常,无精神疾病史。

2.2. 材料

本研究选取了考试焦虑图片库(于靓,陈睿,张小聪等,2011)中的全部图片,共64张考试相关图片和89张考试无关图片。

2.3. 实验程序

点探测注意偏向训练程序的编写参考来枭雄等人(2015)所采用的训练程序。

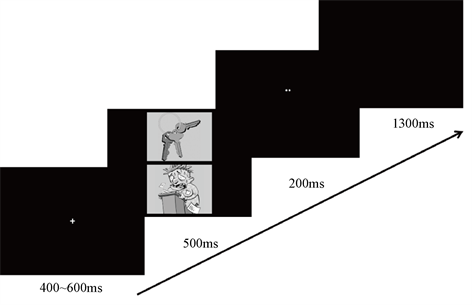

实验开始时,首先给被试呈现指导语,待被试理解后,开始练习。正式实验流程见图1:首先在屏幕中央呈现一个白色“+”400~600 ms;然后一对图片(考试无关图片和考试相关图片)以上下方式500 ms;随后在任意一张图片呈现的位置中央呈现探测刺激“:”或“··”200 ms;探测刺激消失后出现黑屏,被试按键反应,若没有对探测刺激做出反应,1300 ms后自动进入下一个trial。被试的任务是对探测刺激的类型进行判断:当呈现的探测刺激为“:”时需要按“F”键反应,当呈现探测刺激为“··”时需要按“J”键反应。记录被试的反应时和正确率。在整个注意偏向训练过程中,探测刺激出现在先前呈现的考试无关图片位置的概率为98%,两种类型探测刺激出现的概率皆为50%。训练程序共有128个trial,用时约为5 min。

Figure 1. The procedure of attention bias training in the dot-probe task

图1. 点探测注意偏向训练程序

2.4. 实验流程

首先,大批量的被试调研,筛选出高考试焦虑和低考试焦虑的被试。其次,邀请江苏理工学院的高、低考试焦虑两组被试各20名参加注意偏向训练,训练共进行10次,在两周内完成。所有被试训练前填写知情同意书。所有干预训练均在行为实验室中进行。最后,训练结束后,进行后测,重新测量这批被试的考试焦虑量表得分。

3. 结果

高、低考试焦虑组在点探测注意偏向训练前后在TAS、STAI、SDS以及BDI量表上的得分均值及标准差见表1。

Table 1. Scores of each scale before and after the interventions in high and low anxiety groups (M ± SD)

表1. 高、低考试焦虑组在训练前后各量表的得分(M ± SD)

为了考察点探测任务注意偏向训练的干预效果,分别两组对被在各量表前后测得分进行配对样本t检验,结果发现:经过干预训练,高考试焦虑组在BDI量表(t(19) = 2.478, p = 0.023, d = 0.55)、STAI-S量表(t(19) = 2.117, p = 0.048, d = 0.47)、STAI-T量表(t(19) = 2.464, p = 0.023, d = 0.55)和TAS量表(t(19) = 3.220, p = 0.005, d = 0.72)上的得分均显著下降,而在SDS量表(t(19) = −1.261, p = 0.223, d = 0.28)上得分不存在显著性差异;低考试焦虑组在BDI量表(t(19) = −1.154, p = 0.263, d = 0.26)、STAI-S量表(t(19) = −1.322, p = 0.202, d = 0.30)、STAI-T量表(t(19) = −1.441, p = 0.166, d = 0.32)、SDS量表(t(19) = −1.648, p = 0.107, d = 0.43)和TAS量表(t(19) = −1.943, p = 0.067, d = 0.34)上的前后测得分之间均不存在显著性差异。

Table 2. The difference scores of each scale (M ± SD) before and after the interventions were compared with independent-sample t-test between the high and low anxiety groups

表2. 高、低考试焦虑组被试训练前后各量表得分差值(M ± SD)的独立样本t检验

为了探讨相同的点探测注意偏向训练对不同程度的考试焦虑个体是否有相同的效果,将高考试焦虑组被试和低考试焦虑组被试在各个量表上得分差值(前测–后测)进行独立样本t检验,结果见表2:高考试焦虑组BDI量表得分差值显著高于低考试焦虑组BDI得分差值,t(38) = 2.730,p = 0.011,d = 0.86。高考试焦虑组STAI-S得分差值与低考试焦虑组STAI-S得分差值存在显著差异,t(38) = 2.484,p = 0.018,d = 0.72。高考试焦虑组STAI-T得分差值与低考试焦虑组STAI-T得分差值存在显著差异,t(38) = 2.853,p = 0.008,d = 0.89。高考试焦虑组TAS得分差值显著高于低考试焦虑组TAS得分差值,t(38) = 3.722,p = 0.001,d = 1.18。高、低考试焦虑组在SDS得分差值不存在显著差异,t(38) = −0.677,p = 0.504,d = 0.44。

4. 讨论

4.1. 大学生考试焦虑现状

从本研究的结果可以看出,高考试焦虑者占总人数的24.2%,低考试焦虑者占11.26%,高考试焦虑检出率与王才康(2001)、陈睿等人(2011)的调查结果相似,此外,将近50%的人或多或少的存在一定程度的考试焦虑。随着学业压力、就业压力的增大,考试焦虑越来越成为大学生“必备装备”,特别是面对重大考试时,学生的考试焦虑水平会上升。同时也可以发现,从回收的问卷得分来看,高、低考试焦虑群体中的男女比例不存在明显的差异,导致该结果的原因,可能需要综合考虑本研究问卷发放的数量较少,而且女生数量占较大比例。

4.2. 注意偏向训练的干预效果

本研究结果发现,点探测注意偏向训练可以有效的缓解高考试焦虑个体的焦虑水平,调节其情绪状态,即高考试焦虑被试经过注意偏向训练后在考试焦虑量表(TAS)、状态特质焦虑量表(STAI)、贝克抑郁量表(BDI)上的得分均显著降低。该结果与预期基本相同,证明了点探测注意偏向训练能够降低考试焦虑个体的焦虑和抑郁水平。笔者认为,点探测注意偏向训练之所以能够在对个体尤其是高考试焦虑个体的情绪调节中发挥作用,是因为通过多次训练,迫使高考试焦虑个体反复将其注意从考试相关威胁性刺激上转移,增强其对考试相关威胁性刺激的注意脱离,引导其注意目标刺激,从而缓解考试焦虑情绪(施永谋等,2017;郝爽等,2018)。

本研究发现,低考试焦虑组经过相同的训练后在各个量表上得分呈升高趋势,但均没达到显著差异。该结果表明点探测注意偏向训练对于低考试焦虑个体的干预效果不明显。原因可能在于:一方面,低考试焦虑被试的焦虑水平较低,而注意偏向训练的主要功能在于缓解焦虑水平,因此对该组被试没有明显效果。另一方面,本研究所采用的点探测注意偏向训练程序,是基于考试焦虑者对考试相关威胁刺激存在脱离困难所设计的。与高考试焦虑个体相比,低考试焦虑个体对考试相关威胁刺激可能并不存在脱离困难现象,故而本研究所采用的注意偏向训练程序对其不起效。因此,未来研究重点应该关注注意偏向训练起效机制。该结果与来枭雄等人(2015)的干预结果并不完全一致,其研究发现在低考试焦虑组中,中学生和大学生组被试在考试焦虑量表(TAS)上前后测比较结果没有显著性差异,但是其后测的分数仍然是降低的,笔者推测可能是被试筛选的方法不同所导致。后续研究可针对该结果进行深入探讨。

4.3. 不同程度考试焦虑个体干预效果的差异

本研究结果表明,高、低考试焦虑组在除社会期望量表(SDS)以外的其他所有量表上得分差值存在显著性差异,其中考试焦虑量表(TAS)的显著性最大。

从整个实验结果不难看出,点探测注意偏向训练确实能够降低高考试焦虑者的焦虑水平,这可能是因为,高考试焦虑者对考试相关的威胁性刺激存在注意偏向,通过点探测注意偏向干预能够引导高考试焦虑者形成对与考试相关的威胁性刺激的注意解除、注意再分配、注意再解除的一个循环加工系统(王曼,陶嵘,胡姝婧等,2011),从而使得高考试焦虑个体的注意从威胁性刺激转向非威胁性刺激,从而降低焦虑程度。以往相关研究表明,低考试焦虑者并不存在对考试相关威胁性刺激的注意偏向(董云英,2016;来枭雄等,2015),因而也就无法通过改变其注意模式来缓解情绪状态。此外,从实验结果来看,低考试焦虑组在各个量表上的前后测得分不存在显著差异,可能原因是:首先,本研究选取的被试是大学生,相对于小学生和中学生,大学生的社会认知能力和自我意识水平较高,而且经历过的考试次数较多,因此积累了一定的经验,考试焦虑水平相对稳定,低考试焦虑组前后测的焦虑水平不会产生显著的变化,焦虑程度浮动较小。其次,低考试焦虑组在点探测注意偏向训练的干预后,其各个量表的得分除了社会期望量表(SDS)以外都有小幅度的上升,可能是因为训练的周期比较长,被试会产生疲劳效应。

4.4. 研究不足及展望

本研究采用的是为期两个星期的点探测注意偏向训练,从结果来看确实有一定的干预效果,但也存在不足之处:(1) 没有设置高考试焦虑控制组,无法区分注意偏向训练的实验效应和安慰剂效应(来枭雄等,2015),应在以后的注意偏向训练中加以改进;(2) 没有探讨注意偏向训练对考试焦虑个体的干预效果的时效性,因而在以后的研究中,可以通过反复的训练使得注意偏向模式变为一种自动化的行为,减少认知加工过程,并通过长期的追踪来检验注意偏向训练可能带来的长期的干预效果。

未来研究需要采用多元化的评估手段。有研究者利用眼动技术研究考试焦虑者的注意偏向的时间进程(Dong et al., 2017; Chen et al., 2016)。眼动技术不仅可以研究注意偏向的时程问题,同时也可以考察在注意过程中是否发生了前注意的加工。所以眼动技术相对于行为实验而言具备一定的优势,未来研究的一个趋势必然是眼动技术和行为实验相结合,采用多元化的方法对注意偏向训练进行深入研究及对训练效果进行评估,从而获取更多有价值的研究成果。

5. 结论

通过训练程序系统地控制目标位置,引导考试焦虑者产生脱离考试相关威胁刺激的注意偏向,点探测注意偏向训练能够有效降低高考试焦虑者的焦虑水平,干预效果良好,但对低考试焦虑者效果不明显。

基金项目

江苏省教育科学十三五规划项目(2016-ZX0110-00202);江苏省高校哲学社会科学基金(2018SJA1742);江苏理工学院社科基金项目(KYY16519)。