1. 引言

在新型冠状病毒肺炎(英文:COVID-19)于2019年底在中国武汉爆发,直至2020年3月11日晚世卫组织宣布新冠肺炎开始全球性大流行(Global Pandemic)期间,国内外媒体对中国武汉出现的疫情进行了密切关注和密集报道。“中国”、“武汉”、“病毒”等词被高频使用,其引发的相关争议也受到了广泛关注。与此同时,随着中国疫情防控措施出台,“宣传”一词频繁出现在国内媒体的口头和书面话语中。“宣传”的英文译语也随之出现在如国新办新闻发布会的口译以及《中国日报》和《全球时报》等中国官办英语媒体的报导中。在电子或纸质词典中,“宣传”一词的对应英文,其动词包括propagandize,propagate,publicize,promote,disseminate,communicate等,名词包括propaganda,publicity,promotion,dissemination,advertisement,communication等,其暗含意义褒贬不一。“一词多译”和“一词多义”不仅使翻译和英语的选词决策更加复杂,而且可能掩盖新闻话语国际传播中意识形态的异质性。因此,本研究拟考察新冠疫情期间国新办和《纽约时报》两家中外机构对“宣传”一词的不同翻译策略,揭示看似普通且频繁使用的词汇在“我译外”和“外译我”语境中的意识形态的建构、维持和博弈。

范迪克( [1] , p. 191)指出新闻应当被视作一种话语来进行研究(news as discourse)。在对新闻话语的批评分析中,范迪克指出话语具有社会控制力,代表权力意志,并反映特定的权力结构。控制和传播话语的权力方,即“符号精英”,包括新闻记者、作家、艺术家和学者。“符号精英”控制各种话语,而普通人只能控制日常会话( [2] , p. 8-9)。范迪克在大量新闻话语分析的基础上,阐释过西方媒体如何通过控制话语的形式和内容来操控社会信仰和意识形态 [3]。虽然日常交往的话语中也可能存在歧视,但媒体、政治、教育和学术等符号精英机构话语所传播的意识形态才最具影响 [4]。

范迪克强调意识形态的群体性和利己性,认为“群体自我图式是所有意识形态的核心”,“这种图式也解释了许多意识形态的群体本位和自私本质”( [3] , p. 129)。“意识形态无关真假,而是关于人们如何真实地表达他们对自己和现实的信仰”( [3] , p. 130)。意识形态的群体性和利己性是指意识形态具有群体内与群体外的两极分化结构。因此,自我与他者的两极分化就是意识形态结构的显著特征 [3] [5]。积极的自我呈现(positive Self presentation)和消极的他者呈现(negative Other presentation)组成了意识形态的话语方阵,包括:1) 表达/强调自我的积极信息。2) 表达/强调他者的消极信息。3) 抑制/淡化于他者的积极信息。4) 抑制/淡化自我的消极信息(van Dijk, 1998: 267; 2006) [3] [5]。

从话语角度分析新闻报道,范迪克认为可以从以下三个结构展开:宏观结构(macrostructures),超结构(superstructures)以及微观结构(microstructures)。宏观结构是指文本主题,比如新闻报道的主题、标题等;超结构是指新闻报道内容的整体结构安排;微观结构是文本的语言特征,比如语义、句法、修辞、风格等 [6]。范迪克指出,新闻报道的语义分析包括预设,暗示,推断,隐瞒,委婉,否定,质疑,指责受害者,可归因到积极的自我呈现和消极的他者呈现。话语中的语义策略可能通过间接、含蓄或不易为人所察的形式呈现,因此,为了揭示这些语义策略背后的意识形态,需要通过话语的微观结构进行进一步分析( [6] , p. 176-178)。其中,词汇的选择对于分析语义内容十分重要,新闻报道者通过选择某一特定词汇,表达文本的不同风格、文本相关者的关系、嵌入的群体或机构的评价、报道者的态度及背后的意识形态等( [6] , p. 210-211)。

新闻话语在意识形态的生产和再生产过程中也必须具有新闻价值以促进传播。新闻价值(news value)是某一事件被选作新闻报道的特征要素 [7]。认为新闻价值是通过语言、图像等符号资源(semiotic resources)呈现给读者。他们还指出之前的研究并未仔细探讨新闻价值和话语结构之间的相互关系( [8] , p. 36)。为进一步从语言建构角度分析新闻价值,他们提出了新闻价值研究的话语分析框架(discursive news values analysis)。根据 [8],新闻事件的新闻价值主要体现在:1) 负面性(Negativity),即新闻事件的负面因素;2) 正面性(Positivity)即新闻事件的正面因素;3) 时效性(Timeliness),指最新或者即将发生的新闻事件;4) 邻近性(Proximity),即新闻事件接近读者的地域和文化;5) 精英性(Eliteness),即新闻事件涉及精英人士、大机构或大国;6) 一致性(Consonance),即新闻事件与读者预期一致;7) 影响力(Impact),即新闻事件有重大后果;8) 新颖性(Novelty),指新颖或突发的新闻事件;9) 重大性(Superlativeness),即新闻事件“之最”:10) 亲民性(Personalization),即新闻事件涉及普通老百姓。新闻价值由新闻话语进行建构。新闻价值的正面性、负面性以及与读者意识形态的认知一致性与批评话语语义策略分析的两大归因,即积极的自我呈现和消极的他者呈现,形成了密切交织的关系。

新闻话语批评分析的对象既包括笔头文本(text)也包括口头话语(talk)。翻译(口译)在国际和跨文化传播中也是范迪克的批评话语体系中的“符号精英”。由于译介话语与源语话语一样,对社会语境具有构建性与被构建性 [9],译者通过语言表明自己和机构的意识形态立场,同时也受其影响和制约( [10] , p. 71)。虽然译介话语与社会语境的互构关系正是目前社会—文化和意识形态视角下口译研究的关注焦点,但对社会政治问题的研究最好与话语分析结合起来,才能得到微观层面的数据支撑 [11]。本研究利用范迪克的批评话语框架,定性分析“符号精英”如何使用语境和话语来完成对意识形态的生产和再生产,再通过定量的语料库分析,综合考察翻译背后的意识形态影响和构建规律。本研究的对象为“宣传”一词的“一词多译”和“一词多义”现象以及背后折射出的意识形态和新闻价值。本研究通过语料库统计工具和话语微观结构分析,希望显示出翻译在意识形态的国际博弈和跨文化传播中的特殊作用。

2. 研究方法

本文的研究分析基于两个自建平行双语语料库——国新办语料库和纽约时报语料库,用于话语分析的语料分别源于两机构在新冠疫情期间的相关新闻发布会和新闻报道。

2.1. 国新办语料库

该语料库的语料基于中华人民共和国国务院新闻办公室(以下简称“国新办”)举办的关于新冠疫情的新闻发布会中英双语转录文本,从2020.01.22国新办网站上第一场新冠疫情的新闻发布会到2020.06.07《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书的发表,共计34场。其中发言人讲话讲稿下载自国新办官网(http://www.scio.gov.cn/index.htm),其对应英语译文下载自国新办英文网站(http://www.english.scio.gov.cn/),文本由其内部编译团队翻译审校并发表。中文共计157,772个形符(21,182个类符),以及对应英文翻译共计256,045个形符(8977个类符)。

2.2. 纽约时报语料库

该语料库的语料基于美国纽约时报对中国新冠疫情的报道。纽约时报中文网在提供单独的中文报道外,还提供中英双语报道,其中英文报道来源于其英文网站原报道,由其内部翻译团队译成中文后,再以双语形式发表于中文网上。在选取纽约时报相关报道时,以“新冠”,“新冠肺炎”,“Covid-19”,“中国”,“武汉”和“肺炎”为关键词,在纽约时报中文网站进行检索,时间节点为2019.12.31至2020.03.11。在2020年3月11日世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球大流行病之后,纽约时报对于新冠肺炎的报道更关注于美国自身和全球疫情,聚焦于中国的报道相对减少。我们在这个时间段共收集142篇报道,包括英文(原文)共计178,029个形符(12,461个类符),对应中文翻译共计119,415个形符(22,773个类符)。

3. 结果

将国新办语料库和纽约时报语料库分别导入多语语料库分析软件CUC_ParaConc (中国传媒大学平行语料检索软件,下载网址:http://ling.cuc.edu.cn/views/index.html),搜索本文研究关键词——“宣传”,两个语料库的返回词频结果分别为44次(国新办)和37次(纽约时报),再将宣传与其对应英文翻译进行人工整理统计,得到两家机构关于“宣传”一词的双语对照表。表1显示的是国新办语料库中“宣传”与对应译文及该词在纽约时报语料库的译法对比;表2显示的是纽约时报语料库中“宣传”的英文原文及其国新办语料库的译法对比。

Table 1. Xuanchuan and its English translations and their frequencies in the SCIO and NYT Corpora

表1. 国新办语料库中“宣传”与对应译文及该词在纽约时报语料库的译法对比

注:*表检索此词时运用了正则表达式通配符。

Table 2. Xuanchuan and its English source expressions and their frequencies in the NYT and SCIO Corpora

表2. 纽约时报语料库中“宣传”的英文原文及其国新办语料库的译法对比

注:*表检索此词时运用了正则表达式通配符。

3.1. 国新办对“宣传”的语义翻译策略——积极自我再现

在讨论“宣传”的汉英翻译和英汉回译结果之前,我们先讨论一下“宣传”一词在汉语中的使用和搭配。《现代汉语词典》第七版对“宣传”的释义为:对群众说明讲解,使群众相信并跟着行动。为进一步了解“宣传”在中国新闻报道中的使用,我们在人民日报官网上(http://www.paper.people.com.cn/)搜索该词并按时间顺序摘取了前5条新闻报道标题,分别是“中华环保世纪行宣传活动启动”,“提升宣传工作科学化规范化制度化水平”,“推动基层宣传思想工作强起来实起来暖起来”,“领导干部要善做宣传工作”和“短视频——景区宣传新机遇”。可以看出,在汉语新闻报道中,“宣传”一词倾向于其积极意义。

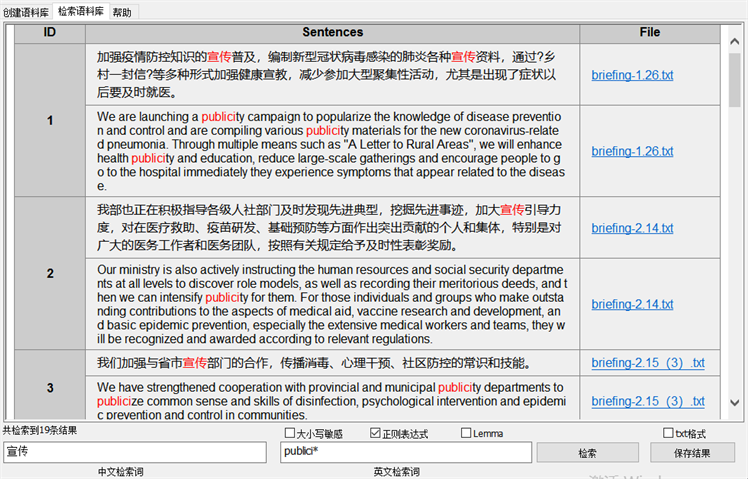

首先,从表1可知,在国新办语料库中,与“宣传”对应的最高频英文表达是“publici*”,共出现了21次。此时,“宣传”的主要汉语搭配包括“政策宣传”,“防疫宣传”,“宣传教育”,“宣传部门”和“加强……宣传”等。在国新办语料库中,使用通配符“*”匹配到的“publici*”形式有:publicity,publicize,publicizing,publicized。根据《朗文当代英语词典》、《新牛津英汉双解大辞典》、《剑桥英语词典》等词典对publicity和publicize解释,语义要点就是(使)某人某事获得公众关注,从此定义可以看出,“publici*”本身并无明显的情感色彩,属中性。同时,与文中其他词汇搭配传达各种政府的各种积极作为(见图1),因此,国新办的译员(译者)在“宣传”一词上的翻译策略是进行“积极的自我语义再现”。另一方面,在纽约时报语料库中,“宣传”与“publici*”只出现了一次。

其次,在国新办语料库中,“宣传”的第二高频对应英文是“populariz*”和“teach/education”各自都出现了4次,共8次。有趣的是,英文译文中除了与“防疫宣传”和“科普宣传”有关的2处,其他6次都是与“法制宣传”和“普法”有关,其中与“education”搭配的英文是“public legal education”。这个表达也普遍存在于英美国家关于自身的公共法制教育和宣传的叙述中,因此与西方媒体针对中国政府的负面抨击关联较弱,我们认为是更好的翻译再现。另一方面,包含“populariz*”的译文,不管是popularize the law, legal popularization, online law popularization等,都与中国政府的传统宣传话语有很强的语义和语境关联。例如,在google上搜索popularize the law,搜索结果大部分是中国政府网站的英文翻译文本,在前30的搜索排名中,西方话语于此的唯一结果出现在哈佛大学Jennifer Altehenger教授的专著书名中,“Legal Lessons: Popularizing Laws in the People’s Republic of China, 1949-1989” (Harvard U Asia Center, 2018)。从书名可以看出,这是一本研究中国人民共和国从1949年到1989年对群众进行法制宣传的著作。因为没有阅读全书,所以我们不知道该书中对中国法制宣传的描写是积极还是负面,但popularize和law的搭配在英语读者心中引发的是关于“他者话语”联想,有别于“public legal education”这样的“自我叙事”。因此,我们觉得将“法制宣传”译为“public legal education”,更能弱化西方读者或听众关于中国“法制宣传”的负面他者再现及联想。但目前从语料库的实证分析可以看出,两种话语/翻译策略都有被使用,这既说明机构译者希望通过自己的翻译决策在目的语中降低被意识形态化的风险,又说明机构译者可能受到了传统翻译知识体系和规则的影响或制约。鉴于篇幅限制,其他低频的英文译文表达,在此不予讨论。总体来看,国新办的机构译员(译者)在“宣传”一词上的翻译策略是进行“积极的自我语义再现”。

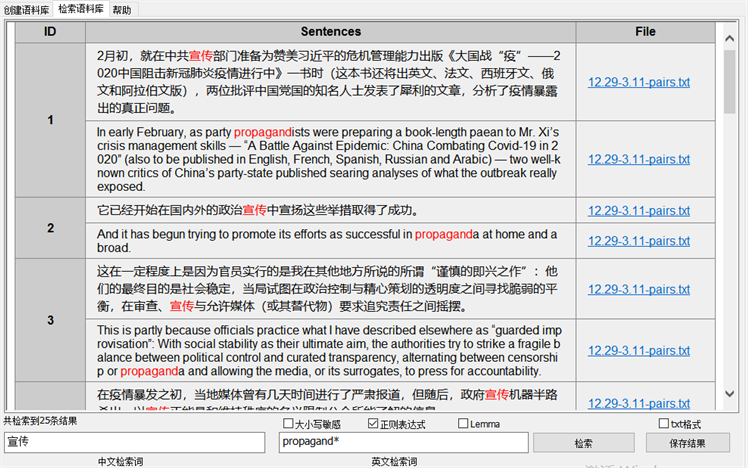

3.2. 《纽约时报》对“宣传”的语义操控——消极他者再现

首先,“宣传”一词在纽约时报语料库中共出现了37次,其中最高频的英文原词是“propagand*”,包括propaganda和propagandist,共出现了25次,如表2所示。其中,propaganda在《朗文当代英语词典》中释义为:information which is false or which emphasizes just one part of a situation, used by a government or political group to make people agree with them (虚假的或是强调一面之词的信息,被政府或政治团体用来获得群众认同);在《新牛津英汉双解大辞典》中释义为:(chiefly derogatory) information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view (主贬,尤指偏狭误导的为宣传某种政治观点或事业而产生的信息)。从上面定义可以看出,“propaganda”带明显的负面、贬低和嘲讽的意识形态,因此,“propagand*”的语义较之中文的“宣传”大相径庭。但是在纽约时报语料库中,中文“宣传”的最高频英文对应词正是“propagand*”(图2),翻译中的语义偏移说明在“propagand*”和“宣传”之间存在着意识形态的话语操控。另一方面,在国新办语料库中,propaganda一共仅出现了两次:一次是出现在外媒记者的提问中,机构译员在传译时直接省略了propaganda,只是翻译了misinformation为“不实报道”;第二次出现在间接转述外媒对中国媒体报道的抹黑,机构译员将“虚假宣传”译作“false propaganda”。从上面的英文词典定义可以看出,propaganda要么是虚假信息,要么是为实现政治目的的一面之词。因此,如果不考虑到意识形态因素,propaganda就足够表达“虚假宣传”的意思,但事实上,机构译员的两种翻译策略——略译和显化——都说明了这是极可能存在意识形态冲突的翻译案例。

其次,在国新办语料库中,“宣传”的第二高频对应英文是spin*,共出现了三次,包括spin的动词和名词(“宣传”)以及施动者propaganda spinner (“宣传工作者”)。在《剑桥英语词典》中,To spin a story is to tell a story, either to deceive someone or for entertainment (以欺骗或娱乐为目的的“编造故事”),从这个解释可以清楚的看到“欺骗”等负面消极的内涵。因此,在纽约时报语料库中,与中文“宣传”相对的主要英文表达都是确凿无疑的“消极他者再现”(见图2)。

4. 讨论

本文研究了中外新闻机构及其译者的意识形态对新冠疫情新闻中“宣传”一词翻译策略的影响,发现中方机构国新办的译员在新闻发布会中对“宣传”一词主要采取了“积极自我再现”的传译策略,具体包括了publicity,education/teach,popularize,inform等中性或具有积极语义的英语词汇。另一方面,外方新闻机构《纽约时报》则将propaganda和spin等暗含欺骗、扭曲和谎言意味的词汇翻译成“宣传”,试图隐藏其对中国政府进行“消极他者呈现”的话语策略。

Figure 1. Screen shot of paragraphs with Xuanchuan translated as publici* in the SCIO corpus

图1. 国新办语料库中“宣传”与“publici*”关键词检索部分截图

Figure 2. Screen shot of paragraphs with Xuanchuan translated from propagand* in the NYT corpus

图2. 纽约时报语料库中“宣传”与“propagand*”关键词检索部分截图

高频使用的双语对照词汇对翻译实践和翻译教学有着重大影响,因为双语语料库的最大用途之一便是根据语对出现频率形成双语词典。按照这种算法机制,目前我们双语语料库中“宣传”一词最高频的两种对应译法“publici*以及propagand*都会被编入双语词典,但两种译法背后的预设和联想意义却天差地别。如果翻译实践者或是翻译教学者不熟悉语义背后的意识形态操控,则会在实践和教学中犯错而不自知。这也说明了构建平行双语语料库对提升翻译实践和翻译教学的重要意义,因为语料库可以很方便地查阅关键词的语境搭配,从而了解对应译语是经常在积极的还是消极的语义中出现,进而调整翻译决策。

新闻价值研究的话语分析框架关注新闻报道者如何通过语言和其他资源在Bednarek和Caple认为不同的媒体机构强调和践行不同价值理念和意识形态(2017: 49) [8]。我们在语料库分析中发现,“宣传”一词背后的两种英语传译表达“publicity”和“propaganda”——分别代表了正面或负面的语义归属,反映了中西媒体机构对“自我”和“他者”的不同意识形态建构,并打造了不同的新闻价值。由于中外报道关注的是同一事件,因此新闻价值的新颖性、重大性等因素基本一致,但由于不同的语义归属建构,我们看到了国新办试图用英语传播一种中立客观或是积极作为的新闻价值,而《纽约时报》的英文传播则是彻头彻尾的负面价值。语料显示,国新办的译者在翻译时把中国政府的宣传作为中立或积极事件,努力构建新闻的“积极性”价值,而《纽约时报》则把中国政府的宣传作为负面事件,渲染新闻的“消极性”价值,并通过“propaganda”与“communist”“government”等政治词汇搭配,通过大量的负面主题描写,进一步兜售了与西方社会和文化认知一致的意识形态。西方政府在对自我的呈现中早已不用“propaganda”一词(参见:秦平新,2009) [12]。《纽约时报》践行的新闻价值体现了西方媒体对涉华事件报道的一贯负面性。正如范迪克所说“报纸是称某人为恐怖分子还是自由卫士,其语义核心并非间接表达的暗含意义,而是蕴含在共享词汇意义中的联想价值”( [1] , p. 81)。也就是说,称某人为恐怖分子的暗含意义只是语义操控的一部分,更重要的是与“恐怖分子”同时出现的负面话语叙事联想。

本文的研究结论与 [13] 对“东方之星”事故新闻价值的分析发现一致。他发现在情感和态度词的使用方面,英国《卫报》倾向于使用消极词汇来表达遇难者家属情绪和对政府行为的评判,而《中国日报》则倾向于使用积极词汇评价船长的英雄担当和政府的快速响应 [14]。在对比《华盛顿邮报》和《参考消息》中关于钓鱼岛报道的英汉翻译时,发现译者在翻译决策中会主动改变评价资源的级差和态度值,以使语篇态度朝着有利于其所在国主导意识形态的方向解读。国际学者Abbas [15] 对新冠疫情初期《纽约时报》和《全球时报》的两篇报道做了新闻话语结构分析,发现西媒《纽约时报》的话语中蕴含着普遍的“消极他者呈现”,并对中国政府和人民采取了对比强烈的话语策略;而中国官方的英文媒体也对《全球时报》美国政府的疫情应对采取了“礼尚往来”的“消极他者呈现”,呈现了美国人民的不满情绪,更通过“积极自我呈现”策略凸显了中国政府在疫情应对上积极寻求和促进国际合作的开放立场。

5. 总结

本文对比了新冠疫情期间新闻话语常用词汇“宣传”在国新办新闻发布会和《纽约时报》两个双语平行语料库中的英语翻译再现策略,考察了在中国日常和政治生活中的正面概念(如“宣传”)如何在往返翻译中被西方媒体“符号精英”操控从而意识形态化,并生成符合和强化读者预期的负面新闻价值,以及中国政府机构记者对此操控行为的反击和站位。从话语分析的角度来看,西方媒体宣称的新闻事件客观报道实际上是不存在的,其报道不可避免地受到西方社会固有价值观、偏见和意识形态的影响。批评话语和新闻价值的分析视角凸显了意识形态在国家和媒体翻译实践中的重要性。

基金项目

2019年四川大学“双一流”建设研究项目,编号:SYL20191112001;2019年四川大学研究生课程思政建设项目,编号:YJSKCSZ2019003。