摘要:

本文考察中级学习者英语语音常见偏误的习得难度以及不同音系范畴的可学性。来自国内某高校英语专业二年级65名学生参加诊断性朗读测试,由3名英语母语者和2名国内英语教师评分,归纳常见的语音偏误类型为词首辅音(/b, l, n, p, r, v, w/)、部分元音(/ɒ, æ, e, ɛ, i, ɪ, aɪ, ɔɪ, aʊ/)、词首辅音连缀(/gr-/, /fr-/, /str-/, /br-/)、词尾辅音(/-s/, /-t/, /-k/)。随后,受试随机分为三组,第1组接受4次针对性的大班教学干预,第2组接受4次大班和7次小班干预,第3组(控制组)不接受干预。前后测试结果显示,受试总体上都表现出显著进步,第2组进步最大,第3组进步最小。这表明学习者在正常的学习环境下可以获得自然进步,但具有针对性的教学干预更能促其进步。各音系范畴的习得难度由易到难的顺序为:词首辅音连缀 < 部分元音 < 词尾辅音 < 词首辅音。

Abstract:

The present study examines the degree of difficulties and learnability of some commonly seen problematic English phonetic categories by Chinese EFL intermediate learners. Altogether 65 so-phomores of English major were recruited as participants in a diagnostic reading aloud pretest, from which the following deviation of phonological categories was identified by 5 evaluators (3 English native speakers and 2 Chinese teachers of English): initial consonants (/b, l, n, p, r, v, w/), selected vowels (/ɒ, æ, e, ɛ, i, ɪ, aɪ, ɔɪ, aʊ/), 4 onset clusters (/gr-/, /fr-/, /str-/, /br-/) and 3 final consonants (/-s/, /-t/, /-k/). Participants were then randomly divided into 3 groups, with Group 1 receiving 4 sessions of large class instruction on pronunciation, Group 2 receiving 4 sessions of large class instruction plus 7 weeks of small class tutoring, and Group 3 (control group) receiving no instruction. All the interventions were designed based on the identified pronunciation errors above and provided by the 5 evaluators. The result shows that all the three groups demonstrated a significant progress as a whole, among which Group 2 shows the greatest progress and Group 3 the least progress. We conclude that intermediate learners’ L2 performance errors can be improved naturally; a greater improvement has been observed with teachers’ explicit help; the order of acquisition difficulties might be as follows: onset clusters < selected vowels < final consonants < initial consonants.

1. 引言

二语语音和音系是二语习得领域的一个重要组成部分。有学者尝试归纳学习者口语音段的错误类型 [1],也有学者提出过诸多二语语音习得理论:从产出角度入手的有对比分析假说、标记区分假说、系统发育模型、优选论等;从感知角度入手的则有言语学习模型、感知同化模型等 [2]。对于国内高校的英语学习者来说,尽管学习者已经接受过数年的英语教育及训练,但这些中级学习者的英语语音表现仍然存在较多偏误,难以达到目标语的标准,似乎已经进入了“瓶颈”阶段或石化阶段。而对于二语学习者来说,不同的语音特征的习得难度并不一致,有些语音特征的习得似乎难于其他语音特征 [3]。我们认为,二语语音系统各个范畴的习得难度并不相同,而教学干预所能起到的作用可能也会随之不同。

2. 研究设计

2.1. 研究问题

为了验证上述假设,本研究通过教学干预的手段开展实验,拟回答以下具体问题:1) 中国中级学习者的二语英语语音存在哪些类型的偏误?2) 这些偏误能否通过教学干预得以纠正或改进?什么样的干预更为有效?3) 这些二语音系范畴习得难度的程度如何排序?

2.2. 受试情况

国内某211大学外国语学院英语专业二年级65名学生自愿报名参加本次研究。所有受试在一年级第一学期已经修过《英语语音》课程。本研究安排在第二学年的第一学期进行。根据实验前的语言背景问卷调查,受试在实验前学习英语的时间为7~10年,都准备参加全国英语专业四级考试,可以认为是中等程度的英语学习者。

2.3. 测试材料

选取Baker《中级语音教程》 [4] 的诊断性测试卷Test B作为前、后测朗读材料。该测试题是一个购物清单,共包含24个条目,每个条目由若干短语构成,共计193词。所选的朗读材料均为常见的单词,涵盖了英语音系系统里的所有元音、辅音以及常见的辅音连缀等。

同时,选取上述教材中诊断性测试卷的Test A作为听辨测试材料。该测试题共有51题(51组单词),测试点分别对应于上述朗读材料中的24个条目。本研究由英语母语者1人朗读该测试题,受试听辨,判断每组中的两个单词是相同还是不同。

另外,本研究设计了调查受试语言背景的问卷题,收集学习者的性别、民族、母语背景、掌握语言的门数、英语学习年限等信息,用以考察上述因素是否对学习者二语英语的语音表现有所影响。

2.4. 研究步骤

本研究实施的方案如下:6~7月对所有65名受试进行听辨测试和朗读前测,并收集有关受试语言学习背景的问卷数据。8月由5名中外教师(2人来自美国,1人来自澳洲,2人为中方语音课程教师)对前测录音进行评分,归纳典型的语音偏误,据此有针对性地准备教学干预材料。9~10月将所有受试随机分为三组,每组21~23人;对第1组(21人)、第2组(23人)受试进行4次大班教学干预,每次1小时,每周1次;每次由上述5位教师实施干预,每位教师12分钟,分别负责一个板块。干预的形式为简单讲解知识点后,教师带领学习者操练。第2组在接受4次大班教学之后,11~12月将第2组受试再随机分为5个小组(每组4~5人),增加7周的一对一教学干预,每周1次,每人每次20~30分钟,每组由1位英语教师负责实施干预。干预的形式为教师较为细致地指出学习者的问题,加以引导、纠正。第3组为控制组(21人),不接受任何形式的教学干预。次年1月对所有三组受试做朗读后测的录音。

2.5. 录音及评分

前、后测朗读录音均在该校的语音实验室统一进行。受试在录音前有10分钟练习时间。朗读材料只要求学生朗读一次。每个学生的录音文件保存为.wav格式。前、后测都由5名教师参与评分工作。每个录音文件由其中两位教师分别评分,列出每个录音文件中出现的语音偏误及其频次。如元音/i/在整个朗读材料中的不同单词中出现偏误5次,则记为频次5。如两位评分员分别评定的偏误频次不一致,则取平均值作为该受试的评分结果。

3. 结果与讨论

3.1. 学习者常见的语音偏误类型

根据前测评分结果以及英语本族语教师的反馈,中级学习者常见的语音偏误类型主要有以下4类,并集中在以下音段或音段组合:

1) 词首辅音7个:/b, l, n, p, r, v, w/;

2) 部分元音9个:/ɒ, æ, e, ɛ, i, ɪ, aɪ, ɔɪ, aʊ/;

3) 辅音连缀4个:/gr-/, /fr-/, /str-/, /br-/;

4) 词尾辅音3个:/-s/, /-t/, /-k/。

其中,1)中所列的辅音偏误主要是发音部位或发音方式有误。值得注意的是,一般认为英语中的一些音段如/θ, ð/因为在汉语普通话中不存在,因而是中国学习者的难点。但在本研究中,几位英语本族语者认为,相比较而言,上述1)所列的辅音音段偏误更为严重,已经影响到听话人的词义辨析,因而归为常见偏误。2)中部分元音的偏误主要是发生的元音替代或发音不到位,造成听话人识别困难。3)中的辅音连缀主要出现在词首位置,偏误形式是在第一个辅音后添加了元音/ə/。4)中的词尾辅音偏误形式主要是辅音脱落,这在英语母语者看来也是影响词义判断的。

3.2. 全体受试前–后测对比

首先统计每位受试前测出现的偏误总频次,然后求65名受试前测的平均偏误频次。对后测也作同样处理。结果发现前测表现最佳的学习者,其偏误频次是2.5,而出现偏误数最多的学习者,其偏误频次为52,即前测学习者偏误频次的区间为2.5~52,这一区间在后测下降为2~29。另外,全体受试的偏误频次平均值由前测的20.4 (SD = 8.53)下降到后测的12.2 (SD = 6.37),见表1。配对样本t检验结果显示,前、后测的偏误频次具有显著差异(Sig. = 0.000),表明全体受试在总体上表现出显著进步。前测偏误较少的学习者,其后测的偏误也较少。

Table 1. Paired samples statistics of deviation frequency of all participants (pretest vs. post-test)

表1. 全体受试偏误频次配对样本统计量(前–后测)

3.3. 三组受试前–后测对比

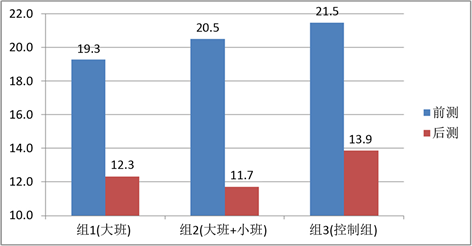

为了考察教学干预程度对学习者语音习得的影响,本研究分别统计三组受试前、后测的人均偏误值。图1展示了三组受试前、后测偏误的总体情况。其中,第1组(4周大班干预)的人均偏误数由前测19.3 (SD = 9.29)下降到12.3 (SD = 6.15),下降率为36.1%;第2组(4周大班干预+7周小班干预)的人均偏误数由前测20.5 (SD = 9.83)下降到11.7 (SD = 7.36),下降率为42.9%;第3组(无干预)的人均偏误数由前测21.5 (SD = 9.29)下降到13.9 (SD = 9.29),下降率为35.3%。其中,第2组偏误下降率最大,表明进步幅度最大;第3组偏误下降率最小,进步幅度最小。

Figure 1. Average deviation frequency of three groups (pretest vs. post-test)

图1. 三组受试人均偏误频次(前–后测)

另外,分别对三组受试进行前–后测配对样本t检验,结果显示,三个组的前测与后测偏误频次的差异都达到显著水平(Sig.分别为0.005,0.000,0.002)。这与3.2报告的结果是一致的:全体受试总体上都有明显进步。

从上述数据看出,第3组(控制组)虽然没有在本研究中接受任何形式的语音教学干预,但是后测偏误频次也显著下降,表现出显著进步。我们认为,这可能是由于本项研究持续进行了半年,学习者作为英语专业的学生,在此期间同时修读了其他英语课程,而他们在正常的学习环境下是可以获得自然进步的。

另外,比较实验组(第1、2组)和控制组(第3组),可以看出,具有针对性的教学干预更能促使学习者获得进步。这是由于学习者能因此更加明确自身存在的问题,进行有意识地学习和纠正,这一结果也是符合我们的预期的。比较第1组和第2组,则可以看出,干预越多,学习者获得进步的可能性越大。这一点也表明,教师的干预能激发学习者的动机,增强学习意识,而多次训练也更有助于学习者改进自己的语音问题。

3.4. 四类音系范畴的习得难度及可学性

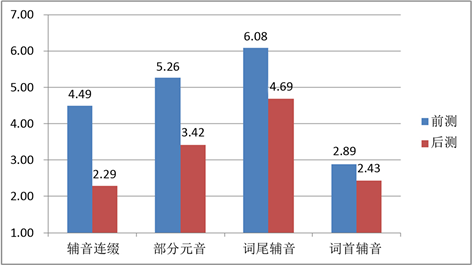

为了考察不同语音或音系范畴习得的难易程度,本研究分别统计全体受试四类音系范畴前、后测的偏误频次情况。表2和图2展示了全体受试四类音系范畴前、后测偏误频次下降的不同程度。

如图2和表2所示,全体受试的辅音连缀偏误平均频次由前测的4.49 (SD = 3.037)下降到后测的2.29 (SD = 2.703),降幅为2.200,下降率为49.0%,前、后测具有显著差异(Sig. = 0.000);部分元音偏误平均频次由前测的5.26 (SD = 4.044)下降到后测的3.42 (SD = 2.704),降幅为1.846,下降率为35.0%,前、后测具有显著差异(Sig. = 0.003);词尾辅音偏误平均频次由前测的6.08 (SD = 4.338)下降到后测的4.69 (SD = 3.395),降幅为1.385,下降率为22.9%,前、后测具有显著差异(Sig. = 0.045);词首辅音偏误平均频次由前测的2.89 (SD = 3.567)下降到后测的2.43 (SD = 2.6163),降幅为0.462,下降率为15.9%,前、后测没有显著差异(Sig. = 0.402)。

上述数据显示,几类音系范畴的习得难度并不一致,有些范畴相对来说较易习得。具体来说,辅音连缀的进步幅度最大,词首辅音的进步程度则最小。各音系范畴的习得难度由易到难的顺序大致为:辅音连缀 < 部分元音 < 词尾辅音 < 词首辅音。

Figure 2. Average deviation frequencies of four phonological categories of all participants (pretest vs. post-test)

图2. 全体受试四类音系范畴偏误频次均值(前–后测)

Table 2. Deviation decrease rate of four phonological categories for all participants

表2. 全体受试四类音系范畴前、后测偏误下降率

3.5. 其他可能影响语音习得的因素

根据所用问卷调查的数据,学习者的性别、民族、学习英语的年限、掌握语言的门数等因素和学习者二语英语的语音表现都没有表现出显著的相关性。

根据听辨测试的结果,学习者听辨测试的得分普遍较高,听辨测试中的错误情况和朗读的偏误没有表现出显著相关性。这一结果表明,学习者语音的感知和产出并不完全一致。

4. 结论

本文以国内某高校的英语专业二年级学生为例,考察中级学习者英语语音常见偏误的习得难度以及不同音系范畴的可学性。干预实验表明,中级英语学习者在正常的学习环境下,其二语语音仍然可以获得自然进步,但具有针对性的教学干预更能促其进步。干预越多,学习者获得进步的可能性越大。因此,教师在教学中应当明确指出并干预学习者存在的问题,帮助其意识到自己存在的语音偏误,有意识地加以纠正。

基于本研究的数据,各音系范畴的习得难度由易到难的顺序为:辅音连缀 < 部分元音 < 词尾辅音 < 词首辅音。语音范畴、音节结构、音段在词中的位置都可能影响二语语音习得的难度和可学性。这些因素应当在语音课堂教学以及语音教材编写中加以考虑。

总的来看,中级学习者的语音表现虽然似乎已经进入石化阶段,但事实上,如果学习者和教师对语音加以重视,学习者的二语英语语音是可以通过教学干预以及有意识的练习加以改进的。

基金项目

教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国学习者英语语调的可学性研究”(15YJC740097);广西民族大学外国语学院广西一流学科(外国语言文学)重点资助项目(2019YLZD03);广西高等教育教学改革工程一般项目(2019JGB182)。