1. 引言

随着当今科研条件的优化,中国科技水平极速提升,取得了一定的成就。在世界科研领域,诺贝尔奖无疑是最具权威、影响力的奖项。诺贝尔奖获得者的人数在一定程度上可以反应出一个国家的科研实力。我们可以看到,美国、日本几乎每年都有诺贝尔奖获得者,而中国这样的泱泱大国竟寥寥无几。国家的经费投入也很多,实验器材也很先进,但是科学水平却难以根本提高。这固然有多方面的原因,但其中把科研当作手段,缺乏虔诚的科学信仰和执着的探索科学真理的精神,是一个为人忽视的重要原因。而这显然又与物理教育密切相关。为解决这个问题,本文试图在“信仰美、探索真”视野下,通过对“物理美”的挖掘,探讨“物理美”与“物理规律”之间的关系,进而在物理教学中通过唤起学生对物理世界的神圣性的美感来培育学生的科学精神与科学信仰。

2. 美育之于科学精神、科学信仰的培养

2.1. 科学精神

科学精神的核心是崇尚理性、具有辩证性,以实事求是和开拓创新为根本,是怀疑批判与实践探索的相互渗透,是无畏精神与探索精神的相互融合 [1];笔者认为,不断地求真实证和开拓创新是科学精神的本质精神,科学精神即以实事求是为初心、以求真实证为根本,以理性的思维审视问题、以科学的态度处理事情的精神。于个人,科学精神的培育使人具备正确的是非观,有利于受教育者树立实事求是的人生观;于国家,只有具备实事求是的科学精神,才能创造性地解决国家发展过程中可能遇到的一切问题,中国特色社会主义道路之所以能够成功通过实践的考验,正是因为我们党无论遇到任何阻碍都能够一如既往地秉持实事求是的理念;于社会,每个时代的进步与发展都需要一批具备实事求是之科学精神的人才来推动。

2.2. 科学信仰

信仰是对超验本体观念的热爱与仰慕的心理活动,其本身是一个包含理性和非理性、超越性和现实性的复杂矛盾集合体,它所要达成的目的通常是用目前实践无法切实触及的观念或对象 [2]。科学是对客观认知的一个概括,具体指人类基于理性辩证思维的本原上客观地去观察、探索、研究的自然规律,以及人类利用科学规律对客观事物进行有效预测并能通过实践检验的知识体系。科学能够使信仰理性化,科学与信仰能够和谐统一,两者的有机融合即构成科学信仰。科学信仰以理性分析与辩证为基础,将“知、情、意”与“信”统一,使人对某种观念或物象产生坚信不疑的信仰,并借此“信”来指引思想及行动的前进方向,以实现其理想中符合自然规律的美好的世界。

科学创造主体是一个内在求精神、外在求物质的灵魂与实体的特殊结合体,即人类 [3]。科学聚焦于人外在的物质需要,而科学信仰聚焦于人内在的精神需要。科学主属人类已知的、有限的经验领域,它通过探索事物间的奥秘、寻求丰裕的物质供应以满足人的生理基础;而信仰主属人类未知的、无限的超验领域,通过与科学不同的方式来满足人类幸福离不开的超越终极关怀。科学信仰借未被满足的需要创造高峰体验使科学家个体拥有强烈精神追求,同时在科技研究分化程度日益变高的背景下,科学信仰对科学家团体有着定向和聚焦、整合和放大作用;科学信仰为科学发展提供哲学依据并构建了基础型、先验性的理论框架,培育了人们心中“世界是可知的”的科学信仰,加深和扩大了人类科学探究的领域 [4]。

2.3. 美育及其于科学精神、科学信仰培养的意义

美育是一种运用美学理论培养善于发现各种形式美、具有积极审美观念和健康审美趣味、善于创造美的人的情感教育,它有利于提升并融合学习者认识、欣赏、感受美的能力于一体,并升华为创造美的综合能力 [5]。

美育于科学精神培养具有重要意义。其一,美育与科学精神的培养目标交叉重叠有利于推动受教育者的全面发展。美育意在培育受教育者高尚的情操与积极的审美观,使受教育者能够更好地辨别事物的美丑、善恶、是非,进而健全学生人格、提升其品质。科学精神是优秀文化的灵魂和精神特质,善于辩证是非、敢于求真实证是其重要特征。其二,美育是培育受教育者具有科学精神的润滑剂。美育能以情动人、以美启真,促进积极审美观念的形成,使美与真相统一、感性与理性相统一,进而推动科学精神与人文精神的协调统一。

科学精神和科学信仰彼此发挥作用、互相配合与补充,美育不仅有利于科学精神的培养,在科学信仰的培养中也扮演着不可或缺的角色。其一,美育增强人的创造性思维,有助于科学信仰的树立和创造欲望的产生 [6]。在物理学发展史上,不少科学家正是受到“物理美”的启发,产生创造欲望与创造动力,并通过努力探索发现了新的物理概念、物理规律。法拉第根据电和磁的对称美、和谐美猜想:电可以生磁,则磁亦可以生电。其二,美育培育人的健康情感,唤起人对人生价值之于科学信仰的探寻欲望。个人本位论虽有一定的片面性,但它对教育目的的强调从一定程度上反映了培养人对其人生价值的追求和发挥人的潜能的重要意义。

3. 物理美及其与物理规律的关系

3.1. 物理美

美存于各处,关键要用心挖掘。物理美的范围广而深,它从感性美螺旋上升至理性美,既有物理现象之自然美、物体之运动美、又贯穿了物理规律之简洁美、和谐美,及物理学蕴涵的人文意义。

物理美首先体现在物理现象之自然美,在“光”的世界里,有悬浮在云端的海市蜃楼(图1)、五彩纷呈的极光(图2)……当然,物理美不仅有静态现象美,亦有物体的运动美。由于运动具有绝对性与永恒性,分子在做毫无休憩的无规则运动,我们所生活的环境是不断运动、变更的自然物理世界。电子的绕核旋转运动看似毫无规则而言,其运行的原子轨道却在遵循物理规律的同时宛如美丽的同心球壳(图3),表现了物理运动的和谐美;理想状态下的弹簧振子的简谐运动(图4),表现了物体运动的平衡美、守恒美。

物理美随处可见,只要认真观察,你我便可切身感受到具有物之理的世界是有规律的、美好的、值得探索和追寻的!

3.2. “物理美”与其背后的物理规律的关系

物理学集美与真于一体,其美既遵循客观世界的规律,又符合人设的标准。美和真彼此促进,外在显美,内在显真,因真而美的同时因美达真。

物理美因契合自然规律而存在,物理现象美、物体的运动美的前提是要符合物理规律,两者是现象与本质的关系。前者是客观事物的显现联系,亦是后者联系事物的外部表现;后者属于客观存在事物的隐匿联系,确定事物的特征、决定事物的进展方向。好比湛蓝的天、彩锦般的霞之所以存在是因为其符合瑞利散射定律,该定律是蓝天、彩霞形成的本质原因。再如焰火的形成:当礼花上升至一定高度绽放时,炸裂中央向周围喷射速率几乎一样的微粒,它们于相同时刻飞落形成圆周,若无风便形成边下落边扩大的彩球 [7]。在这抛体运动美的背后蕴涵的“真”是抛体运动规律,它说明了物体在上升与下降过程中在离最高点的位移大小相同时,这两段位移所用时间、速率亦相等,体现了对称美。可见,抛体运动规律是焰火运动美形成的原因、决定焰火运动的发展趋向。

4. 初中物理教学中科学信仰的培养的策略

4.1. 增强教师物理美育、科学精神和科学信仰的培育意识

更新物理教师的美育观,以新的美育观来加强教师对物理美育、科学精神和科学信仰培养的重视程度及相关理论和观念的深层理解,让教师在教学中学习、尝试并融合知识、审美、信仰教育于一体。

4.2. 提高教师教学艺术美的技能

授课过程是培养学生物理美感的重要环节,课堂美也是学生所期盼的。教师用其一言一行塑造课堂,课堂能否吸引学生,主要由教师决定。因此,在提高教学技能的同时,融入艺术美技能是必要的。倘若一个物理教师拥有丰富的知识,且能以美的板书、美的语言、美的教态来打造美的教学情境,让课堂充满生机和活力,势必能以身作则、以己育人,在潜移默化中培养学生对物理的美感 [8]。要提高教学艺术美的技能,教师应积极参加审美实践活动,如:学习与物理科普相关的书籍;关注时代科技发展,观看相关新闻影像资料;参与有利于提高自我教学水平的培训;深化学习Flash、Adobe Audition、WPS等教学软件,增强使用现代信息技术教学的能力。

4.3. 备课时充分挖掘物理美

能够灵活挖掘教材、教参与生活现象中的物理美的教师才能更加自如地在课堂上运用物理美熏陶学生爱美和好奇的心灵,以物理学的人文意义让学生感受具有物之理的美好世界。例如在人教版八年级物理教材里,在《功和机械能》的章节页面引入一张唯美的过山车图片,既贴近学生生活、给人以美的视觉感受,又灵活地运用优美的文字描述给人以意境遐想美和规律思考美;在本章第4节《机械能及其转化》中的“科学世界”栏目里,通过人造卫星的轨道示意图和阅读材料展示了能量守恒的对称美,培养了学生对物理科学的理性美感……

4.4. 根据学生认知规律和心理特点施教

物理教学以理性美为主,感性美为辅。初中年级学生正从低层次的感性认知水平上升至高层次的理性认知水平。他们对物理的兴趣线呈现为“直觉兴趣–操作兴趣–因果认–概括认识兴趣”。教师应当遵循学生的认识规律,巧从物理现象与物体运动的美逐渐深入物理规律美。借物理现象、物体运动的有形美、感性美挖掘物理规律的无形美、理性美。例如我们要引入新课《流体压强与流速的关系》,可让学生欣赏一段足球小视频,引导其观察足球飞行路径并感受“香蕉球”的运动美;在新课探究环节,让学生合作探究“吹纸片”和“漏斗吹乒乓球”实验,满足学生的操作兴趣,引导他们理解其中的因果关系、综合概括出流体压强和流速之间的关系,同时感受物理规律的简洁美;在应用环节,让学生运用规律解释“香蕉球”以及“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”的形成原理,感受物理的诗意美、理性美;课终,布置“吸管喷雾器”制作作业,让学生感受物理的探究美,培育其克服苦难、乐于探究的科学精神。

4.5. 拓宽科学信仰的基础培育途径

充分利用实验的直观、可重现的特点,教师可自制教具,引导学生利用生活常见的材料探索实验,在实验教学中开展物理美教育;学校有条件的,可适时举办与物理美学及物理学家人文轶事相关的演讲;开展校园科技制作比赛与科技展活动;举办校园读书月活动,鼓励学生阅读物理科普书籍;举办科技博物馆学习活动……

5. 基于“物理美”与培养学生科学信仰的教学设计

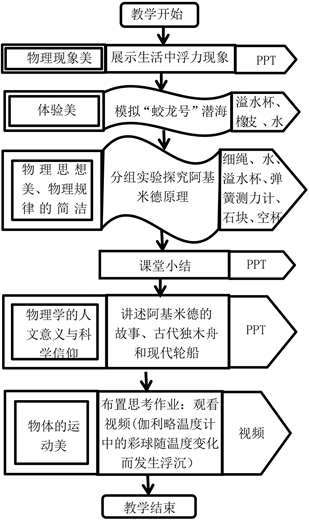

本人基于前期的理论分析,针对粤教版9.2节《阿基米德原理》进行教学设计探讨,具体流程图说明(表1)及教学设计流程图(图5)如下。

5.1. 教学设计流程

5.2. 教学过程设计

5.2.1. 新课导入

利用多媒体呈现生活中浮力现象的精美图片,提出思考问题:如何测定“蛟龙号”潜在海中的浮力?接着组织学生模拟“蛟龙号”从漂浮状态逐渐淹没的潜水过程,并介绍曹冲称象的故事以引导学生猜测物体受到浮力的替换量为“蛟龙号”排开水的重力。

(设计意图:引导学生观察生活中美的浮力现象,感受物理现象的自然美;利用故事引导学生产生替换思想,使学生感受物理的思想美;通过课堂模拟实验,让学生在愉悦的课堂氛围里感受到物体所受浮力和它排开水的多少一定存有关联,进而找出替换量,感受物理规律的和谐统一美。)

Figure 5. Flow chart of instructional design

图5. 教学设计流程图

5.2.2. 新课讲授

1) 小组探究实验:浮力大小与被排开液体的重力的关系

教师展示实验器材,通过提问来引导学生制定合理的实验方案:实验仪器要如何选取和组装?组内如何分工?如何设计实验表格?实验过程需要注意什么?如何分析实验数据?接着,教师指引学生按照设定实验方案进行实验,巡堂查看及时发现并解决存在的问题。实验结束后,引导学生分析比较石头浮力和排开水的重力数值大小之间的关系并总结概括出阿基米德原理:

(设计意图:物理实验通常按一定科学探究步骤展开,实验探究是培养学生感受物理思想美的一个过程,通过让学生思考一系列问题促使他们对整个实验有全局思考并设计科学的方案,使学生体会科学探究活动的有序性、周密性、目的性,培育他们实事求是、勤于思考、认真严谨、相互配合的科学精神;通过从生活中美的浮力现象深入背后物理规律的理性美来引导学生赏析具有简洁美的阿基米德原理,以提高学生对物理的审美能力。)

2) 回顾课前,学以致用

我国自主研制的蛟龙潜水器突破了七千米的下潜深度,倘若它排开海水的体积为5 m3,请计算出它受到浮力的大小。(

为1.025 × 103 kg/m3,g为9.8 N/kg)

(设计意图:通过练习解答课前疑问,学以致用的同时让学生感受物理美的运用。)

3) 人文知识拓展

教师向学生简单介绍我国古代独木舟和现代轮船的发展历程,并讲述阿基米德发现浮力以及他充分利用科技力量保卫国家的小故事。

(设计意图:感受我国科技的高速发展与物理学的人文意义;借物理史熏陶学生品格,培育他们爱国情怀与认真思考、不惧权威、勇于探索、实事求是的科学精神,推动科学信仰的构建,同时更好地实现“生活–物理–社会”的教学理念。)

5.2.3. 课堂总结

教师通过简洁的板书总结课堂内容如下图6:

(设计意图:通过简洁的板书促进学生对本节课知识系统的形成,进一步巩固所学内容。)

5.2.4. 课后作业

最后,教师让学生欣赏伽利略温度计中的彩球随温度变化而发生浮沉的运动美并课后思考其制作原理。

(设计意图:让学生感受物体的运动美,使学生在课堂上由此至终都有美的感受,通过课后作业与思考,培育学生严谨规范、独自思考的科学能力,同时为讲授《探究物体的沉浮条件》做铺垫。)

6. 结束语

以“物理美”的教学来培养学生的科学精神和科学信仰是今后物理教学的发展趋向。本文对科学信仰构建中的美育的提出符合物理核心素养的要求,一定程度上表明以往倾向于知识本位和学科本位的物理教育开始向素养本位的物理教育转化,促进了科学教育和人文教育的和谐统一,通过注重对学生理性美的培养,帮助学生树立科学信仰。

本文研究既遵循初中生的学习认知特点和心理特点,以物理现象美和物体运动美为感性支撑,通过物理现象和物体运动及其背后规律的密切联系,带着学生由感性审美层次逐渐上升至对物理规律的理性审美层次;同时将人文精神与科学精神、科学信仰的培养在物理教学中有机结合,有利于物理课堂通过对“美”的教育和“信仰”的教育改变传统偏向于做题训练的物理教学,真正唤起学生对物理的兴趣乃至热爱,激发他们对物理规律乃至真理的追寻与探索之欲,使学生渴求知识、乐于学。

基金项目

广东省教学质量工程项目(项目代码:151100198);惠州学院教学质量与教学改革工程项目人才培养模式创新实验区(项目代码:CXSY2019002);惠州学院2019年教学成果培育项目(No. 19);惠州学院2020年课程思政教育教学研究项目(No. 2);2019年度惠州学院百名优秀青年教师工程项目。

NOTES

*通讯作者。