1. 引言

四川盆地中二叠统蕴含着巨大的油气储藏,对该层位的油气勘查可以追溯到上世纪五十年代,该时期的地层一直是油气开发的热点。上世纪五十年代,隆10井在中二叠统的茅口组钻遇工业天然气流开始 [1],对天然气的研究和勘查经历几十年之久。由于前人的研究多在川南和川中地区,对四川盆地西北部的钻探研究相对较少。随着各位学者研究的深入,相继在河湾场、老关庙等地区发现含油气构造,如ST1井获得高产的天然气流 [2],显示出川西北地区具有丰富的油气资源,储层以隙型白云岩、岩溶缝洞和裂缝为主 [3]。四川盆地自茅口期开始,沉积已不受加里东期古隆起的影响,而是受到峨眉地裂运动造成的北西–南东向断层的影响。茅口组在四川盆地主要发育碳酸盐缓坡、斜坡及盆地3个主要相带。而在四川盆地西北部栖霞组主要发育盆地–斜坡相、台地边缘相和开阔台地相。但是在川西北地区中二叠统的沉积环境存在着较大的分歧,赵宗举认为茅口组的沉积环境属于碳酸盐岩缓坡台地 [4];厚刚福等认为茅口组的沉积环境属于镶边碳酸盐岩台地 [5],但总体来说四川盆地茅口组在综合参考前人的研究成果,实际的野外剖面和钻井岩心资料的基础上,通过室内的薄片观察和分析,以岩石学为理论依据划分沉积环境。

2. 区域地质背景

四川盆地位于中国地理西北部,范围界于北纬28˚~32˚,东经102˚~110˚之间(见图1),面积约18 × 104 km2。构造上,四川盆地位于扬子板块西缘,是典型的多旋回型克拉通盆地 [6]。川西北在构造位置上处于上扬子准地台西北部,其北测为秦岭造山带南缘的米仓山冲断构造带,东北部为大巴山弧形冲断构造带,西北部为龙门山冲断带。二叠纪早期,四川盆地因发生云南运动全面下沉,古陆被全部淹没,大面积的海侵让中、下二叠统覆盖在石炭系、志留系和奥陶系上部。早期沉积为厚度较薄的含煤陆源碎屑岩、沉积在风化壳上部的页岩和铝土质泥岩。随后发生大规模海侵,主要发育稳定的较潜水碳酸盐盆地沉积 [7]。茅口期研究区整体处于古特提斯洋东侧、赤道偏南一带 [8]。

3. 地层特征

根据前人的研究成果和实际的野外勘查、最新的国际地层划分方案,将中二叠统地层采取三分法 [9],将中二叠统划分为栖霞组和茅口组。

以研究区的马儿岩剖面为例,根据野外剖面和钻井岩心的综合分析将栖霞组划分为两段,茅口组划分为四段。中二叠统栖霞组一段和下覆梁山组为整合接触,为岩性突变面,梁山组为一套黄灰色黏土岩。栖霞组一段厚95 m,该剖面以出露碳酸盐岩为特征,主要的岩性有:生屑灰岩、泥晶灰岩、生屑白云岩、云质灰岩为特征;栖霞组二段厚88 m,以泥晶灰岩和生屑白云岩为主。

茅口组整合在下覆的栖霞组之上,根据野外剖面的岩性分析将茅口组划分为四段。第一段厚60 m以灰黑色中–薄层状眼球眼皮状生屑灰岩为主,其中眼皮含有较多的有机质故颜色较黑;第二段厚83 m,跟茅口组一段相比该段燧石含量增加,单层厚度变厚以灰色厚层状的含生屑灰岩、生屑灰岩、燧石团块与燧石条带出露为特征;三段厚24 m,以出露灰色中层状含燧石条带亮晶生屑灰岩为特征,跟二段相比燧石的含量减少;四段厚25 m,以出露灰色中–薄层状含燧石条带生物灰岩为特征,生物种类减少。

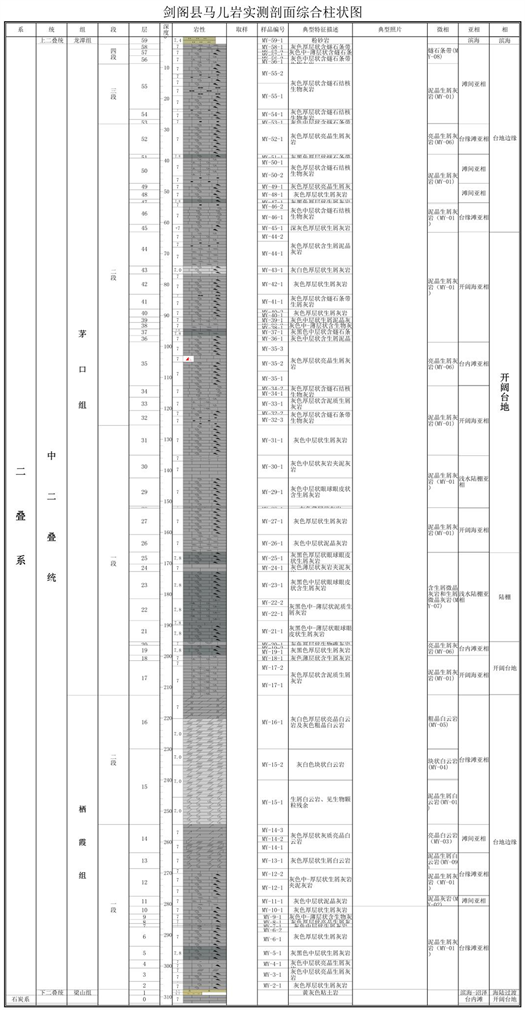

马儿岩剖面出露的栖霞组和茅口组厚307 m,共分为57层(见图2)。

4. 碳酸盐岩颗粒类型

碳酸盐岩颗粒对识别沉积环境有着很深的作用 [10]。根据野外的实测观察和室内薄片的观察,研究区马儿岩剖面主要发育灰岩,白云岩和少量硅质岩。主要出露的颗粒以生物碎屑为主,还有砂屑方解石和中–粗晶粒白云石颗粒。生屑类型主要有有孔虫、介形虫、藻类等。

Figure 2. Comprehensive histogram of Malyan section

图2. 马儿岩剖面综合柱状图

5. 碳酸盐岩微相类型

根据冯增昭按照结构类型把石灰岩分为颗粒-灰泥灰岩、晶粒灰岩、礁灰岩。再根据颗粒的类型和含量、灰泥的含量、生物化石的类型、基质类型等划分沉积微相的岩石学特征,对川西北中二叠进行沉积微相的划分 [11]。

a) 亮晶生屑灰岩微相

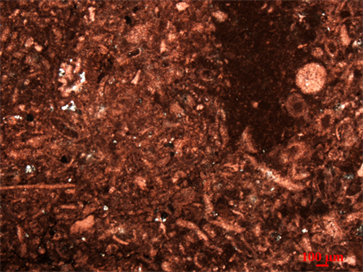

亮晶生屑灰岩呈浅灰色到灰色,块状到厚层状;生屑含量在50%~80%之间,生屑的类型主要由有孔虫、介形虫,藻类组成;生屑颗粒的分选性较差,但具有一定的磨圆度;生屑颗粒之间为亮晶方解石充填,有时含有少量泥晶方解石;亮晶生屑灰岩主要分布在栖霞组二段和茅口组二段,形成于沉积环境能量较高的高能滩相环境(见图3)。

Figure 3. The bright crystal bioclastic limestone shows foraminifera and calcium algae, which are exposed in the Qixia Formation and Maokou Formation

图3. 亮晶生屑灰岩,可见有孔虫和钙藻类,在栖霞组和茅口组都有出露

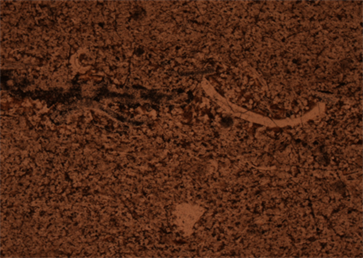

b) 泥晶生屑灰岩微相

该微相呈浅灰色到深灰色,中层到厚层状;生屑含量一般在50%~90%,生屑类型主要以藻类、有孔虫、蜓类、腕足类、棘皮类最为常见;生屑颗粒的分选性和磨圆度较差,所以属于原地堆积;生屑颗粒之间被泥晶方解石充填;沉积于水体浅且循环较好,氧气供给较充足的台地环境指示浪基面以上的中-低能量环境(见图4)。

Figure 4. Micrite bioclastic limestone, the first member of Qixia Formation, showing algae and foraminifera

图4. 泥晶生屑灰岩,栖霞组一段,出露藻类、有孔虫

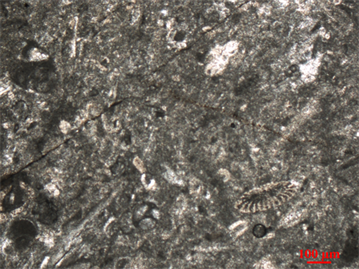

c) 生屑微晶灰岩和含生屑微晶灰岩微相

生屑含量介于10%~25%的为含生屑微晶灰岩,生屑含量介于25%~50%称为生屑微晶灰岩,眼皮眼球状灰岩为该微相。岩石呈灰色和深灰色,呈薄层到厚层状;古生物类型多为藻类、有孔虫、蜓类、腕足类、腹足类、介形虫等,属原地堆积(见图5)。

Figure 5. Microcrystalline limestone with bioclastic, see foraminifera

图5. 含生屑微晶灰岩,见有孔虫

d) 泥晶灰岩

泥晶灰岩中的颗粒(生物碎屑)小于10%甚至不含颗粒,属于杂基支撑的关系;岩石呈灰色和深灰色,一般为薄层到中层;生屑颗粒为腕足类、海绵骨针和介形虫;泥晶指的是直接从水体中经机械方式沉积的细粒碳酸盐岩晶体,由于泥晶因为受到沉积流体的冲刷而减少,所以这些特征表明该岩石形成于较深水的低能环境(见图6)。

Figure 6. The bioclastic micrite limestone, foraminifera and ostracods are seen

图6. 含生屑泥晶灰岩,见到有孔虫和介形虫

e) 生物碎屑白云岩:该类岩石出露于马儿岩剖面栖霞组一段上部和二段,呈灰色厚层状,生物类型常见有双壳,半鳃类,腕足。生物颗粒保存完好,大多被完全为完全交代,为次生白云岩。胶结物有亮晶和泥质白云石,沉积环境为生屑滩(见图7)。

Figure 7. Bioclastic dolomite, the bioclastics are crinoids and foraminifera, exposed in the Qixia Formation

图7. 生屑白云岩,生屑为海百合和有孔虫,出露于栖霞组

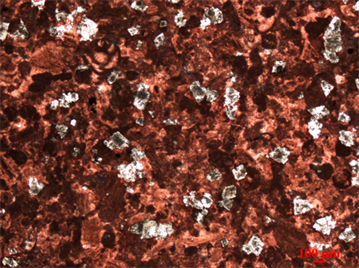

f) 粗晶白云岩

该类岩石出露在马儿岩剖面栖霞组一段顶部,呈灰白色厚层状。白云石颗粒磨圆度较差,颗粒粗大,填隙物含量较多,颗粒呈漂浮状(见图8)。

Figure 8. Coarse crystal dolomite, dolomite particles have poor roundness

图8. 中-粗晶白云岩,白云石颗粒磨圆度较差

g) 块状白云岩微相

出露在马儿岩剖面栖霞组二段,在野外露头上发育在含生屑灰岩之上,以灰白色区别于上下岩层。

h) 燧石条带

出露在马儿岩剖面茅口组顶部,呈厚层状产出,颜色为深灰色。

6. 沉积相特征

通过对上述岩石微相的系统研究和阐述,并结合前人的研究成果,根据Wilson将碳酸盐岩台地相划分为9个沉积微相的理论,将川西北地区中二叠统沉积相划分为碳酸盐岩台地,并进一步划分为开阔台地、台地边缘、陆棚相区。

开阔台地相区:该相区处于透光层之内,常高于正常浪基面。它与开阔海连通良好,水循环中等,水深从几米到几十米之间变化,相带宽。岩性主要表现为泥—亮晶生屑灰岩、泥晶生屑灰岩、眼球状灰岩等为主。依据地形和沉积时水体能量可以进一步将开阔台地划分为台内滩和开阔海。

a) 台内滩亚相:台内滩亚相沉积背景于开阔台地地势较高的地方,所以沉积环境水体相对较浅,受到波浪和潮汐等流体的影响较大,形成颜色较浅的泥—亮晶颗粒岩,以发育平行和交错层理为主。岩性主要为浅灰色厚层-块状亮晶生屑灰岩、亮晶砂屑灰岩、亮晶红藻灰岩和白云岩。研究区生物碎屑以蜓、有孔虫、藻类等生物碎屑为主。在台内滩主要的岩石为亮晶生屑灰岩为主(见图3),岩石颗粒主要是生物碎屑,偶尔有方解石颗粒出现,胶结物有亮晶方解石胶结和泥晶胶结物,且以亮晶方解石为主。该亚相发育MY-06微相。

b) 开阔海亚相:滩间海在开阔台地中较深水的地区,位于浪基面之下,由于该亚相的沉积环境较安静,所以沉积的岩石所含有的泥质组分较多,岩石颜色深等特点。岩石类型主要为深灰色和灰褐色泥晶灰岩、泥晶生屑灰岩和泥晶藻灰岩,泥质和有机质含量高,大部分地区发育泥质条带,局部含有燧石结核。生物化石有藻类、有孔虫、介形虫和瓣腮类等。该亚相发育MY-01微相。

台地边缘相带:该相带位于开阔台地与斜坡相带之间的位置,是浅水与深水之间的过渡相带,水介质能量较强,具有较高丰度的腕足、腹足、双壳、藻类等底栖生物,造礁生物共同生长繁育,反应高能沉积环境特征。岩性以亮晶颗粒灰岩、生物礁灰岩、泥晶颗粒灰岩和泥晶灰岩为主。川西北中二叠统的台地边缘相带按岩石学特征、古生物特征和沉积学特征进一步划分为台缘滩和滩间亚相两种。

c) 台缘滩亚相:台缘浅滩位于台地边缘中水体较深的位置,且水动力更强,受到的波浪和潮汐作用所以该沉积环境下的岩石泥质组分较少,内碎屑颗粒的面纯洁。同时该亚相的海水所含有的营养组分丰富,岩性主要表现为浅灰色亮晶生屑灰岩、白云岩,生屑种类多为有孔虫、藻类、腕足等。该亚相发育MY-01、MY-04、MY-05、MY-06、MY-09微相。

d) 滩间亚相:该亚相位于台地边缘相带较深水的位置,由于水动力较弱,所以该亚相中沉积的岩石含有较多的泥质组分,所以岩石颜色较深。岩石类型主要为深灰色和灰褐色泥晶灰岩、泥晶生屑灰岩,有机质含量高,发育泥质条带和燧石结核。生物化石有藻类、有孔虫、介形虫和瓣腮类等。该亚相发育MY-01、MY-02、MY-03、MY-08。

3) 陆棚相:陆棚沉积是指在研究区相对开阔台地和台地边缘更深水的沉积体,受波浪作用小,阳光充足,底栖生物繁育。陆棚亚相可以分为浅水陆棚和深水陆棚两个亚相。在研究区只发育浅水陆棚亚相,主要出露薄层状的泥灰岩,眼球眼皮状灰岩。该亚相发育MY-07微相。

7. 岩相古地理特征

根据野外露头和薄片井下观察的特征,川西北地区中二叠统以发育生屑灰岩、生屑微晶灰岩、含生屑微晶灰岩、泥晶灰岩和粗晶白云岩为特征,含有孔虫、藻类和腕足等化石推测出川西北地区中二叠为一套碳酸盐岩台地相沉积。

栖霞组第一段:通过对研究区剖面的实际观测,栖一段底部与梁山组为整合接触,为岩性突变面表现为黄灰色黏土岩变为海相的亮晶生屑灰岩。通过对马儿岩剖面的岩性观察,表现为海侵的过程,主要的岩性为生屑泥晶灰岩、泥晶灰岩、生屑白云岩,由于栖一段泥质含量较高,所以岩石颜色较深为灰色和深灰色。

栖霞组二段:栖霞组二段主要表现为海退的沉积环境。通过对马儿岩剖面的观察,出露的岩性主要有厚层状白云岩、生屑灰岩,整体环境处于浅滩相。

茅口组一段:该时期海平面发生快速海侵变化过程,在马儿岩剖面的底部出现灰黑色的眼球眼皮状生屑灰岩,其中眼皮中发育有机质,颜色较深和出现有机质代表海平面变深,在上部出现含生屑泥晶灰岩。

茅口组二段:该时期海平面缓慢变浅,在马儿岩剖面茅口组二段底部出现亮晶生屑灰岩为特征,在中上部出现厚层状生屑灰岩夹燧石条带和燧石结核表明海水变深。

茅口组三段:该时期海平面持续变浅,主要出露的岩性是中–后层状含燧石条带的亮晶生屑灰岩,生物类型丰富,认为开阔海沉积环境。

茅口组四段:该时期海平面变深,出露的岩石有灰色中–薄层状含燧石条带生物灰岩和层状燧石条带,跟茅口组三段相比,该段燧石含量增多但是生物含量减少。

8. 结论

a) 四川盆地西北部中二叠统的碳酸盐岩颗粒以生物碎屑为主和中–粗晶粒白云石;其中生物颗粒碎屑有介形虫、有孔虫、腕足和藻类等。

b) 通过对研究区剖面的岩石学的观察,共识别出亮晶生屑灰岩、生屑微晶灰岩、含生屑微晶灰岩、泥晶灰岩、生物碎屑灰岩和中–粗晶白云岩六种沉积微相特征。

c) 研究区中二叠统发育碳酸盐岩台地相沉积,并且进一步划分为开阔台地相、台地边缘相和陆棚相三种沉积亚相。并进一步划分成台内滩亚相、开阔海亚相、台缘滩亚相、滩间亚相和浅水陆棚亚相5中沉积亚相。

d) 根据剖面的岩石学特征,将研究区中二叠统的栖霞组划分为两段,早期表现为海侵再缓慢的下降,总体呈现海平面的由深变浅;将茅口组划分为四段,茅口组一段发生大规模的海侵,之后海平面出现缓慢的下降。