1. 人类世时代背景

地球科学是一门全球性的观测科学,而全球观测网的建立则开始于六十余年前的“1957~1958国际地球物理年”。自那时起,经过全球科学家共同合作对全球观测数据的对比分析和研究,在1987年提出了“地球系统科学”概念,将研究地球五大圈层(岩石圈、地圈、水圈、生物圈,以及大气圈)的相互割裂的各个学科(地理学、地质学、海洋学、生态学、气象学等)最终统一起来 [1]。

大气化学家、诺贝尔奖获得者保罗·约瑟夫·克鲁岑和他的团队对冰川冰芯中CO2和CH4等温室气体长期观测数据进行分析,发现这些常见的温室气体从十八世纪末工业革命开始后呈现出指数型上升,随后,这种指数型增长现象也在自然生态系统许多要素和社会经济系统各种发展指标中被发现。有鉴于人类活动对地球生态自然系统所业已产生的全球性影响,2000年,克鲁岑首次使用“人类世”一词,用以强调人类行为营力已经足以与地球自然演变驱动力相比拟,已经并将长期持续影响地球今后演化的进程 [2] [3]。

2019年国际科学界最终对人类世概念达成共识,确认地球目前已经进入新的地质时代,并向全球决策者们发出了人类社会已经进入人类世时代的预警 [4]。虽然科学界目前对人类世的认识还刚刚起步,但归纳目前所发表的相关文献,可以初步给出人类世时代三个主要特征:其一,大加速。主要是从地球自然系统的物理、化学、生物特性和社会经济系统主要发展指标随时间变化趋势看,工业革命之后地球和人类社会演变趋势呈指数型上升。其二,复杂性和互连性剧增。随着科学认识的深入和技术的快速发展,现代社会生态系统的复杂性剧增。这种复杂性不仅仅体构成系统要素的增多,还体现在多学科、多部门、多领域、多行业之间的关系在全球尺度上互连性的增加。其三,不可逆过程在许多领域已经发生。尤以生物多样性丧失、人口大幅度快速增长、以及高速发展的城市化等为典型代表。

进入21世纪以来,科学界对可能发生的源自于地球自然系统和社会经济系统的全球系统性风险加快了分析研究 [5]。遗憾的是,包括2020年初发生的COVID-19全球性疫情灾难虽然早已经在科学家的风险雷达屏幕上,但却不但没有在全球范围阻止它的发生,更缺乏发生后相应的应对手段。这也验证了联合国减灾署(UNDRR)在《2019年全球风险评估》 [6] 报告所强调的:(全球)风险是系统性的,危机是级联的,灾难正在迅速引发更多的灾难,变得更加复杂和致命。

2. 城市与城市化所面临的风险

2.1. 城市功能与发展

在人类发展历史过程中,城市从早期人类躲避自然灾害和人为灾害的避难所,逐渐演化为一个国家甚至一个地区创造、传承和延续人类文明的政治、文化、经济以及科学技术的中心。城市人口空间上的相对高密度聚集,为人与人之间进行高强度的思想交流提供了有利条件,促进了科技和文化艺术的创新和发明。

联合国将现代城市的功能总结为下面四个方面:1) 城市是一个地区、一个国家,乃至世界的经济、贸易和交通增长的发动机;2) 城市通过提供高密度和高效的分工服务,以及高质量的交通,通讯,电力等基础设施,所产生的规模化、集聚化和本地化效应,驱动着地区和全球经济的发展;3) 城市是社会变革的发源地,也是促进和加强社会公平的领导者;4) 城市不仅为居民提供更多的商品和服务的选择,更是在思想上为社会、文化、经济、技术乃至政治上的变化和进步提供了环境。

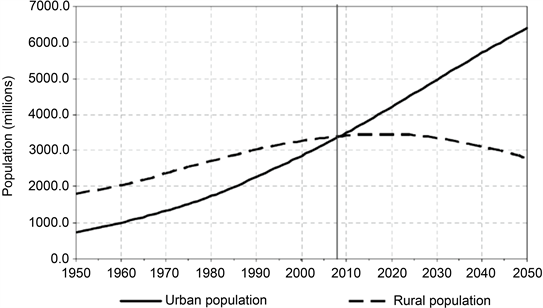

在二十世纪的一百年间,人类社会完成了城市人口超越农村人口的重要关口。1900年,全球都市人口只有两亿两千万,2002年增至三十亿,2008年达三十三亿,城市人口首次突破全球总人口的50%,发达国家更是有80%左右的人口生活在城市和大都市地区。在人类世时代,世界人口指数型增长在相当长一段时间将是不可逆的。据联合国预估,2050年全球总人口将达到90亿人,而这其中的70%人口将居住在城市(图1, [6] )。从全球范围看,传统城市发展历程不外乎以下七个原始起因:经济(包括矿产、制造业、商贸、交通运输、服务业)、政治、宗教、教育、娱乐、健康和休闲。工业化革命以来,以英美为代表的发达国家绝大部分现代城市的出现和发展主要是与大工业生产的发展紧密交织在一起的,越来越多的人和资本被不断新生的行业和机遇吸附、聚集到一起。在以化石燃料为基础能源的经济发展模式中,城市更是以消耗全球大部分自然资源为代价,使其经济产出占全球GDP的比例不断增加。

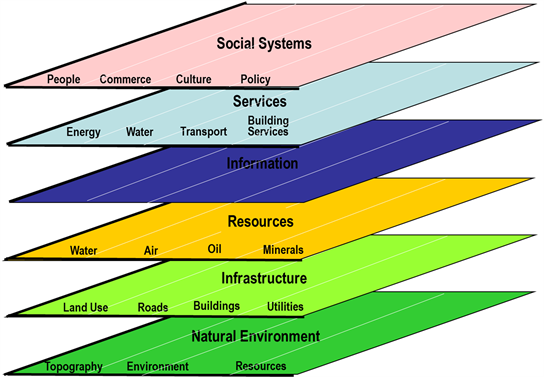

经过工业化革命两百年多来的建设发展,现代城市已经从初期相对简单功能的集合体,发展成为由不同类型、不同范围、不同层次子系统所组成的复杂系统 [7] (图2)。随着城市自身发展日趋复杂,城市在一个国家社会经济发展过程中的地位不断提高,城市作为人类社会发展的高级阶段并且是一个完全由人类掌控的综合体,已经主导着人与地球自然生态系统相互影响、相互作用的过程。随着经济全球化的进一步深入,在信息通讯和计算机网络技术的推动下,城市,特别是那些承担着全球和区域政治、经济、科技中心功能的国际大都市,都将负有人类文化、社会和环境管理卫士,以及维护本国、本地区,乃至世界的经济、社会和政治稳定的责任。

Figure 1. Urban population and rural population (UNHSP, 2011)

图1. 城市人口与农村人口 (联合国人居署,2011)

Figure 2. Components of city complex system [7]

图2. 城市复杂系统的组成 [7]

2.2. 以化石燃料为基础能源的城市发展过程中的风险

在以化石燃料为基础能源的工业化时代,城市的发展和规划更多的是考虑基础设施、生命线工程的建设,以满足人口和财富大量集聚的需要。而在建立城市的文化精神,包括应对灾害风险的理念方面则要滞后得多。虽然各国的现代城市和大都市区荟萃了地区或国家政治、经济和文化的精华,但由于城市文化准备不足,城市所面临的包括“城市病”在内的社会问题,以及缺乏与自然协调发展所导致的灾害增多所复合叠加的综合风险日趋严重,而应对城市所面临的多种风险更需要与解决许多紧迫的全球环境威胁,包括气候变化、水资源短缺、生物多样性丧失,资源稀缺等途径协同一致 [8]。

以我国城市为例。首先,1978年改革开放后,我国城市化进入迅速推进阶段。由于缺乏科学、合理和前瞻性的人口及产业的空间活动的规划及政策引导,我国城市化发展具有发展水平非典型性、地区发展不平衡、公共服务水平低、基础设施建设难以跟上城市发展等特点 [9],以交通拥堵、环境污染、贫困失业、住房紧张、健康危害、城市灾害、安全弱化等为特征的一系列社会问题,在我国不同规模城市,尤其是大和特大城市(群)都有程度不同的表现。

其次,中国大部分城市分布在自然致灾因子的多发区,70%以上的大城市、半数以上的人口、75%以上的工农业产值,分布在气象、海洋、洪水、地震等自然灾害严重的地区。60%以上城市的防洪标准低于国家的规定;在50万人以上的大中城市中,54%的城市处于地震烈度VII度以上地区,随着人口继续增长、经济快速发展,城市中受各类灾害影响所形成的风险还将进一步提高 [10] [11]。

第三,城市规划,特别是适应气候变化规划缺乏对人类世时代城市化和高新技术迅猛发展所引发的新型灾害风险的防范。但一方面我国在各个领域还严重缺乏具备多学科、系统思维能力的相关人员,另一方面,由于长期投入的不足,导致许多城市没有能力开展相关制度、政策、标准的研究,也缺乏建立相应综合城市综合灾害风险评价指标体系的技术能力,因此,尽管绝大部分城市已制定了包括适应气候变化的规划,但在实际实施过程中由于缺乏综合集成,往往导致规划、设计、实施、监测、评估等各阶段的脱节,无形中又带来了新的风险。

城市在人类世时代的地位和作用不断提高,并将在人与地球自然生态系统相互影响、相互作用过程中起到主导作用,而城市系统自身的复杂性以及推动城市发展的创新也带来了包括系统性风险在内的多种新型灾害风险。目前,我国城市适应气候变化在风险管理方面主要注意力仍然集中在对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等传统的风险领域进行条条防范的阶段,对由高科技发展带来的新近凸现的风险、新的生物灾害、网络时代的金融风险、全球变化与全球化引发的自然资源与市场安全风险,以及有关国民经济决策如大型工程决策失误等带来的风险关注不足。由于城市系统的复杂性,城市应对包括气候变化在内的综合风险必须以系统科学为基础,对所面临的问题开展系统分析,并依据分析结果,构建相应的政策和决策综合模拟与评估模型。总之,城市适应气候变化行动必须将风险防范与城市可持续发展建设融合在一起,在为当前城市安全提供保证的同时,也为城市未来发展提供新的机遇。

3. 从灾害风险综合防范角度看城市适应气候变化过程中的挑战和机遇

3.1. 挑战

世界气象组织的统计发现,全球90%的自然灾害,70%的伤亡人数,75%的经济损失都是由水文气象灾害引起的。从全球范围看,随着全球气候变化的影响日渐明显,由其引发的各类自然灾害无论在发生频率、强度还是影响范围将会出现显著变化 [11]。城市的人口和物质资产集聚程度高,在全球气候变化背景下,城市,特别是发展中国家的城市所受灾害风险将会明显上升。因此,如何将城市适应气候变化行动与风险防范与可持续发展建设融合在一起,为城市防范灾害、保障安全提供刚性保证的同时,也为城市未来发展提供相应的韧性规划,是人类世时代开展城市适应气候变化行动所必须高度关注的热点。

在人类世时代,城市适应气候变化与综合灾害风险防范的融合面临着以下几个方面的挑战:

首先,在应对城市灾害风险时,需要必要的信息数据,特别是定量化的灾害信息和相关指标,以建立相关的灾害风险模型,对灾害风险及其影响进行模拟评估。但是,由于城市社会和经济发展日新月异,不但组成城市系统的要素在不断变化,他们之间的相互作用关系更是多变。这使得许多社会生态系统要素,特别是社会要素难以定量测量。缺乏定量化的科学观测数据,就难以建立相应的政策模拟和评估模型,最终导致对于政策实施的可能效果也无法进行科学评估。

其次,城市系统是典型的复杂非线性系统。从硬件设施而言,城市功能和布局往往呈现强时空非均匀性和强不对称性。例如,城市功能区划分使得各区所面临的风险大相径庭。如北京按照金融区、商务区、学院区、高新技术开发区等功能规划建设。同时,行业经营方式,特别是服务行业的经营方式不断变化,如各种服务的连锁化,以及而城市居民,特别是所谓“新人类”的年轻一代,在生活和工作中大量使用高科技产品,从根本上改变了旧的生活和工作方式也给辨识和评估风险因素带来了困难。

第三,在信息技术的支持下,许多城市正在逐步实现各个环节上的动态监测,包括能源、水、交通、物流等方面的全监控。但是,城市各个子系统之间协同和竞争关系同时存在,特别是城市具备非常强的自组织、自学习、自适应能力,在其发展过程中,许多子系统从形态到功能都在不断变化。如何将某些子系统的变化及时反映到其他子系统,形成协同行动,也需要城市适应气候变化规划和行动必须具备对这些快速变化有足够的弹性空间和应对能力。

3.2. 机遇

城市适应气候变化与综合灾害风险防范融合在面临以上新挑战的同时,通过两者之间的融合也可以为城市可持续发展带来了新机遇。

例如,从制度和机制层面上看,由于两者的融合必须建立在为可持续发展目标服务的基础上,因此,这就为城市管理各个部门信息共享和协同行动提供了将适应气候变化长期规划与应对各种灾害风险应急与平时防范相结合的工作基础和实际需求。通过制度设计、防范风险标准体系的建立,以及不同情景(时空尺度不同、成因机制不同、承灾体脆弱性与恢复性差别突出等)下的城市灾害风险模拟及高风险区划分等工作促进城市的刚韧性(Resilience)建设。

从经济层面上看,城市适应气候变化与防范灾害风险对信息服务、保险金融等行业有巨大的需求。由于城市适应气候变化与综合灾害风险防范融合过程需要从学科交叉的角度,全社会各利益相关者,包括政府、企业、科学界、社会公众、媒体等的相互沟通和合作,才能共同防范城市灾害风险,因此,这将催生能够准确传达灾害风险信息,为社会提供服务的新型信息产业队伍。而将保险机制引入到适应气候变化和防范风险,也可以一方面为政府在减少灾害风险对财政的冲击,另一方面,可以帮助企业辨识、监测、预警和缓解不同时空尺度、成因机制各异的灾害风险。

4. 小结

城市是人类社会发展的高级阶段。工业化革命以来,人类赖以生存的地球系统已经进入了一个新的地质时期——人类世。随着全球人口持续增加,城市自身发展的日趋复杂,以及自上世纪九十年代以来的信息通信技术高速发展等不可逆过程的驱动下,城市在未来数十年发展过程中,将面临全球气候变化影响与城市快速发展两者叠加,使城市灾害风险日趋复杂化、综合化和多样化。城市适应气候变化急需在可持续发展目标指导下与城市灾害风险综合防范融为一体。

本文提出,在人类世时代开展城市适应气候变化规划与行动应以系统科学的理论、方法和模型为基础,针对所面临的新型风险,联合多学科的科学工作者,通过与全社会利益相关者的沟通合作,从制度、经济、社会、生态和技术五个方面分析构建城市系统的核心要素;遵从“协同设计、共同生产、共同提交“3Co原则”(Co-design, Co-produce and Co-deliver),通过多行业、多领域和多部门的交流梳理要素之间的关系,并利用系统科学建立相应的政策和决策模拟模型,帮助城市政策制定者和企业决策者提高决策能力,使城市在适应气候变化中不断提高自身的刚韧性。

致谢

作者衷心感谢审稿者对本文所提出的中肯和具体的修改意见。感谢中国环境科学研究院营娜博士对本文编辑工作的帮助。