1. 绪论

全球气候变暖已经成为近年来全世界共同关注的焦点所在,某种程度上可谓当前人类社会面对的最严峻的生态环境危机之一。如何应对全球气候变暖及其带来的危害已经成为各国政府高度重视的问题。要解决这一问题首先必须弄清楚问题的根源所在,显然导致全球气候变暖的根本原因是近代以来以二氧化碳为主的温室气体的大量排放,因此想要遏制全球气候变暖就必须要在全球范围内实现有组织、有目的的大范围节能减排,降低二氧化碳等温室气体的排放量。中国作为世界第一大二氧化碳排放国与世界上最大的发展中国家,必须承担起较以往更加重大的降低温室气体排放的义务与责任。党的十八大和十九大都提出要把节能减排和环境治理放在工作的突出位置,坚持人与自然和谐发展,着力治理环境污染,降低中国巨大的二氧化碳排放量。近年来中国一直都承受着来自发达国家的巨大压力与指责,部分发达国家甚至要求中国为全球气候变暖承担主要责任,回顾近代以来的历史,西方发达国家自工业革命以来便就开始以破坏环境为代价发展工业,产生了大量的碳排放,全球气候变暖是一个长期积累的过程,而为这一过程做出了最大“贡献”的无疑就是西方发达国家。如今西方国家却枉顾历史,试图把全球气候变暖的主要责任强加给仅仅改革开放四十余年的中国,这是有失公允的,庞军,张浚哲(2012) [1]、张红,李洋(2014) [2] 等学者都曾提到过这一点并呼吁要明确界定全球碳减排的责任划分。

因此基于全球视角,本文的研究目的为研究产业结构升级对中国二氧化碳排放量的影响,探究当前中国进行降低二氧化碳排放的可行路径。

2. 国内外文献述评

中外学术界对于碳排放的关注主要在于明确碳排放量与各因素之间的关系,而研究影响碳排放量的驱动与抑制因素也是近年来经济学界的关注焦点之一。根据文献阅读,可以看出当前国内外学术界研究的方法众多,但通过归类分析可以大体分为以下几类:第一,运用KAYA恒等式与IPAT与STIRPAT两个模型。KAYA恒等式由日本学者Yoichi Kaya提出,他的方法是将碳排放运用因式分解法,将碳排放同经济发展程度,人口规模,能源消费量与能源消费结构联系在一起,成功建立起了较为成熟的相关关系。随后这一恒等式在学界逐步流传开来并被广泛应用,Duro (2006)通过研究,成功将KAYA恒等式的四个解释变量进行逐一分析,发现能源消费与能源消费结构对人均碳排放具有极强的影响。近年来一些学者在KAYA恒等式的基础上进行了扩展,加入了新的解释变量,例如城市化水平,与产业结构变动。徐丽杰(2014)在其研究中侧重讨论了我国城市化对于碳排放的影响,其研究表明,短期内中国的城市化对碳排放的强度有正向影响,但是不是绝对的,从中长期看城市化有利于抑制碳排放的强度,短期内过快城市化会不利于节能减排,城市化应当循序渐进才能最大程度上有利于抑制碳排放。IPAT模型最早由Ehrlich & Holdren (1971)提出,即环境质量的影响因素是人口、富裕程度和技术因素作用的结果。由于IPAT模型存在一些局限性,国外学者Dietz & Rosa (1997)在IPAT模型的基础上建立了STIRPAT模型,从而使得该模型得到广泛运用。陈邦丽、徐美萍(2018) [3] 利用STIRPAT-Alasso模型实证研究了影响我国碳排放量的因素,其研究表明人均GDP、我国城镇化水平及第二产业所占工业比重对碳排放具有明显的驱动作用,而外商直接投资FDI与创新水平能显著减少碳排放。第二,采取计量经济学分析方式进行,主要包括回归模型,协整检验,Granger因果检验及向量自回归模型及向量误差误差修正模型,以上方法较为常见本文便不一一赘述。崔百胜,朱麟等(2015) [4],基于内生增长理论,建立全球向量自回归模型研究了能源消费控制目标下经济增长与碳减排之间的动态关系,其研究发现通过研发可再生能源、提高碳排放清洁技术水平、增加碳基能源的边际产出,可在不影响经济增长且受碳排放约束条件下完成能源消费总量考核的目标。李金凯,程立燕等(2017) [5] 则从FDI视角出发,研究了外商直接投资是否具有“污染光环”效应。孙攀、吴玉鸣(2018) [6] 等利用SDPDMFE模型回归分析了我国产业结构变迁对碳排放得影响。施亚岚等(2014) [7] 则检验法研究了城市化与经济增长对相关温室气体排放的影响关系,提出政府应当避免短期内过度城市化,通过合理推进城镇化进程,提高资源利用效率来抑制温室气体排放。曲晨瑶、李廉水等(2018) [8] 则是省级面板数据,研究了产业聚集对中国制造业碳排放效率的影响及其区域差异,从时间跨度上看我国的总体碳排放率是呈现逐步下降的趋势;而从地域空间上看,我国的碳排放率自西部、中部向东部呈现递增的态势。第三、采用因素分解法进行,因素分解方法主要指SDA与IDA,SDA指结构分解方法而IDA即为指数分解法。往往为了追求更为精确的分析,SDA需要依据真实可信的投入产出表,如Butnar (2011) [9] 借助分析西班牙的投入产出表,研究各服务部门的投入产出比的影响因素,进而得出了推进技术革新能促进减少碳排放量的结论。郭炳南,林基等(2017) [10] 则将碳排放作为非期望产出,采用非径向、非角度的SBM模型测度了1997~2014年长三角地区的碳排放效率水平,比较了碳排放效率的动态变化,研究发现:从投入与产出冗余率来看,长三角地区各省市均存在一定程度的冗余,上海的要素投入冗余率最小,能源配置与劳动力配置冗余是造成江苏与浙江碳排放效率低的主要原因。应当注意的是结构分解法SDA其数据要求都是较高的,容易造成数据收集上的不便,且其区域间比较性的可靠度一般,因此近年来不少学者更为偏好于IDA,外国学者Grossman等(1991) [11] 是最早利用该方法成功将影响碳排放的因素分解为三个要点:技术,结构,规模。张志高、袁征等(2017) [12] 利用LMDI模型,成功对河南省的碳排放量进行因素分解,发现全省碳排放量具有日渐均匀化的趋势,而提高生产效率与优化劳动力结构是推进河南省节能减排的首选方式。

综上所述,当前学界,无论国内或是国外学者,主要集中于单个国家或经济体碳排放驱动因素的研究,而缺乏将这些驱动或抑制因素置于国际交互关系的角度中进行深入研究。本文将采用GVAR模型即全球向量自回归模型,从全球视角来探究影响我国碳排放量的因素。

3. 影响碳排放量的GVAR模型构建

3.1. 模型构建

Garratt (2006) [13] 的研究指出,全球向量自回归模型应当统筹考虑三大彼此联系而又相互独立的传导路径:

路径一:与国内变量

对应的国外变量

的当期值与滞后值会对国内变量产生影响。

路径二:全球性外生变量对于各国的所有变量会产生共同的影响。

路径三:第i个国家当期受到的冲击会对第j个国家产生影响,这种影响会反映在相关的协方差矩阵中。

认真这三个路径可以发现,构建GVAR模型,实质上就是首先构建所选取的各个国家的VARX模型,然后经过识别检验构建对应的VECMX模型,然后再将各国的VECMX模型通过权重矩阵整合为GVAR模型,具体过程将分布论述:

1) 各国变量的选取

根据上文的简介部分,在GVAR模型中包含三类变量:国内变量,国外变量与全球变量。

国内变量:设定为

,由各国国内宏观变量组成,如GDP等。

国外变量:设定为

,根据相应的权重矩阵构建。如:建设第i个国家的真是GDP为y,则其国外产出

,其中

为对应的权重矩阵。Garratt (2006) [13] 指出GVAR模型必须要求假定

具有弱外生性。

全球变量:例如石油价格,粮食价格,原料价格等,是外生冲击变量。

2) 建立各国的VARX模型

现将第i个国家的VARX(1, 1)模型设定为如下形式:

在上式中,

为

的系数矩阵,

与

为

的系数矩阵,

为各国自发冲击的

的系数矩阵。

3) 建立各国的VECMX模型

根据上一步建立好的模型,通过对各国的VARX模型进行识别与协整检验,建立相应的VECMX模型,此步骤主要有计量软件运行,过程就不再赘述。不过需要注意的是,协整关系不仅要存在于国内变量间,更要存在于国内变量与对应的国外变量间。

4) 构建GVAR模型

在上一步构建了各国的VECMX模型后,通过相应的权重矩阵,各国的VECMX模型将被整合为GVAR模型:

对于上式,

,

;

是权重矩阵构成的系数连接矩阵。接下来将在此的基础上加入全球变量,从而得到扩展性的全球向量自回归模型:

在上式中

为s × 1的向量,也就是全球变量的向量,具有弱外生性,其系数矩阵为:

至此全球向量自回归模型即GVAR模型基本构建完毕,经过相应的模型估计检验后,便能借助广义脉冲相应函数等方式对模型中包含的所有国家进行动态分析。

3.2. 根据模型应选取的国家

本次研究采用全球向量自回归模型的初创者Smith (2014)推出的GVAR Toolbox 2.0模型。由于全球经济系统过于庞杂,难以在单一GVAR模型中逐一反应全球所有国家和地区的状况,因此本文根据2010~2018年世界银行数据库的数据,选取了33个典型国家,其GDP(按购买力平价计算)之和占全球GDP总和达到百分之70以上,能在一定程度上反映全球经济总体运行状况。国家具体选取状况如表1所示:

Table 1. 33 countries or regions included in the GVAR model

表1. GVAR模型包含的33个国家或地区

3.3. 变量选取与数据来源

考虑到可行性与数据可得性,本文选取工业增加值比率(工业增加值占GDP之比)作为产业结构的代理变量;同时将实际GDP (按照购买力平价计算)、实际汇率及外商直接投资数据加入模型,选取国际石油价格作为全球变量。分别用in、y、co2、poil、fdi表示国内变量

包含的工业增加值比率、实际GDP、二氧化碳排放量、国际石油价格、外商直接投资等变量,同时用in'、y'、co2'、poil'、fdi'表示国外变量

对应的工业增加值比率、进口比率、实际GDP、二氧化碳排放量、国际石油价格、外商直接投资等变量。

结合数据可得性,本文所有数据均为1997~2017年间的季度数据。实际GDP、国际石油价格来自于经济合作与发展组织(OECD)的数据库,并进行了季节调整。工业增加值比率、二氧化碳排放量取自世界银行数据库。对于所有数据都采取了取对数处理以消除潜在的异方差干扰。

4. 影响碳排放量的实证分析

4.1. 模型检验

根据Smith & Galesi (2014),在构建GVAR模型并进行实证分析时应首先对模型中全部33个国家所包含的国内变量与国外变量以及全局变量进行统计检验,包括:单位根检验(Unit root test)、协整检验(co−integration test)以及涉及国外变量的弱外生性检验(Weak exogenous test)。三个检验的结果将分别以表格形式展现,由于本模型包含33个国家,难以在有限的篇幅内全部展示,故在此部分将以中国作为主要例子进行展示。整个实证部分均借助MATLAB进行运算处理。

4.1.1. 单位根检验

在计量过程中,若所运算的序列存在单位根则其过程将不会平稳,甚至导致“伪回归”现象的出现,因此必须首先对时间序列进行单位根检验。单位根检验即是为了检验被检测的序列中是否具有单位根而进行的检验。而时间序列数据的时变性,使得其本身往往就具有一定的非平稳性,而单位根检验也是进行协整检验,建立协整分析的必要基础。本文根据AIC与SC准则确定合理滞后阶数为2。下表2为中国模型的单位根检验结果,表2中t表示带有趋势项,所有检验均为5%的显著系数。

由表2可以看出,中国模型中的全部国内变量,国外变量以及全球变量都为一阶平稳,可以在一阶差分的形式下进行接下来的检验。

4.1.2. 协整检验

协整检验是针对非平稳序列进行因果关系的检验,其目的就是检验一组时间序列数据是否具有相对稳定的均衡关系,从而排除可能存在的随机性趋势。Smith & Galesi (2014)要求建立各国的VECMX模型前依次进行协整检验,需要注意的是全局变量不包含于此检验中。表3为以中国为例进行协整检验的结果:

Table 3. The results of the cointegration test of the Chinese model

表3. 中国模型的协整检验结果

由表3可以看出,中国模型具有一个协整关系,表4就显示中国模型中的协整关系。

Table 4. Cointegration relationship in the Chinese model

表4. 中国模型中的协整关系

通过协整检验后接下来可以进一步进行动态分析。

4.1.3. 弱外生性检验

GVAR模型中的国外变量

应当被假设为弱外生性的,并需要对其进行弱外生性检验。Pesaran等(2004) [14]、Dees等(2007) [15] 指出,在GVAR模型中,国外变量

具有弱外生性意味着从国内变量

到国外变量

间没有长期的反馈,而无需排除二者间的短期反馈。在这样的情况下,国外变量

可以被认为对于国内变量

具有长期的影响,这就符合了Garratt (2006) [13] 关于GVAR模型应当统筹考虑三大传导路径的要求,即与国内变量

对应的国外变量

的当期值与滞后值会对国内变量产生影响。在GAVR模型中,对国外变量进行弱外生性检验采用Johansen、Nielsen 等(1998)提出的方法,具体公式表达如下:

因此本文将针对模型中特定国家的国外变量进行的弱外生性检测,检验借助MATLAB,使用F检验对模型中包含的33个国家进行了相应检验,为方便叙述,本文从中抽取了9个较为重要的国家或地区进行展示,详细结果见下表5:

Table 5. The weak exogeneity test of the foreign variables of the main countries of the GAVR model

表5. GAVR模型主要国家的国外变量的弱外生性检验

由表5可知,所有选取的国家包含的国外变量与全局变量在5%的显著水平上不显著,说明这些国外变量与全局变量具有弱外生性,意味着这些国外变量对GVAR模型中其他国内变量会具有长期的影响。因此接下来将采用广义脉冲响应全面剖析产业结构与国际贸易的冲击对我国碳排放量的动态影响。

4.2. 影响碳排放量的广义脉冲响应函数分析

与VAR模型类似,GVAR模型也主要依靠脉冲响应函数来进行动态分析。为了适应GVAR模型自身的特点,借鉴周香银等(2017) [16] 本次研究采用广义脉冲响应函数(GIRF)在国际环境下分析产业结构升级对我国碳排放量的动态影响,脉冲函数的观测周期定位40期。

4.2.1. 中国产业结构对自身碳排放量的动态影响分析

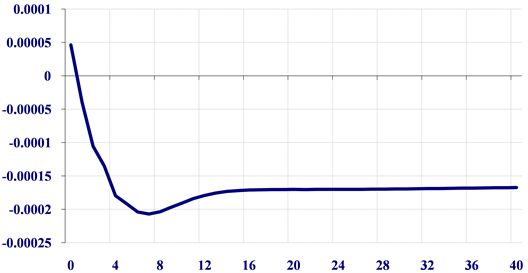

中国产业结构升级对于自身碳排放量的影响如图1所示。

Figure 1. The dynamic impact of China’s industrial structure and economic scale on carbon emissions

图1. 中国产业结构与经济规模对碳排放的动态影响

如图1所示,中国产业结构对中国自身的二氧化碳排放量均具有较为明显的影响。观察图1可以发现中国产业结构升级对于碳排放量总体具有负向效应,在工业增加值占比的一个标准差的冲击下,中国二氧化碳排放量在前8期迅速下降,直至第8期达到最低的0.46的响应值,在此后中国碳排放的响应值有所回升,但始终处在−0.003之下,最终稳定在−0.31附近。中国的产业结构升级则能有效推动中国的碳减排。结合实际情况探究其原因,中国的经济发展在很长一段时间内都是粗放式的发展,依靠大量的高耗能、高排放、高污染的产业来拉动经济发展,无疑会对环境产生巨大的破坏,形成大量的碳排放。而随着我国产业结构的逐步升级,第三产业尤其金融业、服务业的蓬勃发展,第二产业的比重不断下降,由工业带来的污染得到了遏制。同时随着产业结构升级,产业内部也在不断的进行高级化与低碳改造,从而促进了节能减排。

本文旨在全球视阈下进行研究,因此在此特选取另一大主要经济体美国作为参照国,对比美国的经济规模与产业结构的变动对美国碳排放量的影响,从而更好地分析中国存在的问题与不足。具体结果如图2所示。

Figure 2. The impact of the US economic scale and industrial structure on its own carbon emissions

图2. 美国的经济规模与产业结构对其自身的碳排放的影响

作为对照组,图2显示了美国产业结构升级对其自身碳排放的影响。由图2可以看出,对美国工业增加值施加一个标准差的冲击,美国碳排放量的响应值也出现了迅速下降,并在第1期后就呈现出负向响应,在第8期达到最低的−0.00021的响应值,其后有所波动,最终稳定在−0.00017左右。由此可以看出,同中国相类似,美国的经济规模增长会促进碳排放量的增长,而产业结构升级则会降低自身碳排放量。

结合图1、图2,对比中美两类相同的脉冲响应的结果,可以得出以下几点结论:

第一,同美国相比,中国的经济规模的增长对自身碳排放量的促进作用要著。

第二,同美国相比,中国产业结构调整对于自身碳排放的降低效果更为显著。

究其原因,中国的经济发展模式长期以粗放型为主,集约化精细化不足,且产业结构上长期以高耗能高污染的第二产业作为支撑;反观作为发达国家的美国,其经济增长模型早已转为集约型,技术发达,产业结构以第三产业为主导,因此中国经济的增长对于碳排放的促进作用要更为明显。但正是因为上述原因,使得中国产业结构调整对于降低碳排放的效应空间更大,在基数巨大的情况下能取得十分显著的效果。

4.2.2. 国际视角下经济规模、产业结构对中国碳排放的影响

正如理论分析部分,各国的情况会相互产生影响,闫云凤,赵忠秀(2012),彭水军,韦韬等(2016) [17] 对此已有一定的研究,在此基础上并考虑到篇幅限制,本文选取欧盟作为例子来分析其产业结构升级对我国碳排放的影响,之所以选择欧盟的原因是欧盟作为世界主要经济体,一直都是我国最主要的贸易伙伴,其经济的波动对我国经济发展有显著影响。具体分析结果见图3所示。

Figure 3. The impact of EU industrial structure upgrading on my country’s carbon emissions

图3. 欧盟产业结构升级对我国碳排放的影响

由图3可以看出,在欧盟工业增加值占比的冲击下,中国碳排放的响应值迅速上升,在第8期附近达到最高值0.0025,之后碳排放的响应值有所下降,但整体始终维持正向效应,最终逐步稳定于0.0015左右。综上可知,欧盟的经济增长以及产业结构调整对中国的碳排放都具有显著的促进作用。分析原因如下:第一欧盟为实现产业升级,转型向高附加值产业,就势必会将大量高污染的劳动力密集与资源密集型的产业转移到以中国为主的发展中国家,因此中国就将承受这其中“隐含”的碳排放。第二,欧盟作为中国主要的贸易伙伴之一,在其产业升级后需要大量进口中国产品,欧盟经济增长会带来进口需求旺盛,从而带动中国相关产业生产,产生大量碳排放,这也能从侧面佐证国际贸易会蕴含“碳排放转移”的事实,该结论与马晶梅,王新影(2016) [18] 的研究结论一致,可互相佐证。

5. 结论与对策建议

中国经济增长会显著促进自身碳排放量的增长,同对照国美国相比,中国的经济的增长对自身碳排放量的促进作用要更为显著。这与中国经济长期的粗放式发展,以及长期以低附加值高能耗的资源密集型和劳动力密集型产业为主状况是密不可分的。产业结构的调整升级对于降低中国的碳排放量具有极大的意义,中国粗放经济下大量的高耗能、高排放产业是碳排放量巨大的主要贡献者之一,推进产业结构调整升级,淘汰落后的高排放污染产业,将极大的有益于中国的节能减排工作。

根据以上结论,结合中国实际情况,本文认为要实现中国节能减排必须着力于产业结构的优化升级,加快推进转变经济发展模式等。具体建议如下:

第一,加快推进中国的产业结构升级。中国目前尚处于工业化的初级阶段,产业结构仍以劳动力密集型和产业密集型为主,技术含量低,造成的污染严重。要实现节能减排就必须淘汰掉落后产业,推进产业结构由第二产业向第三产业转变。

第二,加快转变经济发展方式,坚持走可持续发展之路,以绿色GDP作为地方政府考核的标准。我国碳排放量高企的重要原因之一便是我国粗放的经济发展模式,地方政府的考核只追求GDP,忽视环境保护,使得不少地方政府为盲目追求GDP增量而对环境污染不管不顾。因此必须坚持低碳经济发展,贯彻落实将绿色GDP纳入地方政府考核指标体系。

第三,积极提升低碳环保的先进技术。在国际交流中,积极引进先进技术是中国减排的一大捷径,建议有关部门积极推进节能减排的新技术引进和研发,并促进其生产应用,将科技成果迅速向商品化和现实生产力转化。