1. 引言

1.1. 金钱的相关研究

金钱对于人们来说是不能缺少的,是人们获得商品的必要手段之一。金钱不仅有作为商品的使用价值,还可以作为一种概念影响人们的生理和心理。有学者发现金钱的出现会引起被试的生理变化,包括心脏射血的前期反应和肾上腺素的提高等(Richter, 2010; Lea & Webley, 2006)。Vohs等人发现,金钱能减少被社会排挤的难过,也能减轻生理的疼痛(Zhou, Vohs, & Baumeister, 2009)。陈晨(2011)发现不论内隐自尊还是外显自尊,金钱概念的启动会使被试对于自我相关的评价更加积极,有促进自尊的作用。最近几年关于金钱的心理学研究大致可以分为四个取向:幸福经济学、金钱态度、物质主义、金钱启动(谢天,周静,俞国良,2012)。幸福经济学主要关注金钱的数量与幸福感是否有关,李静和郭永玉(2007)认为金钱能够通过人格、目标、动机、社会比较、适应与压力等中介变量对幸福感产生影响。金钱态度包括从宗教方面研究金钱心理,Tang (2010)从金钱的角度理解灵性与宗教,他认为金钱是灵性的对立面,一个人不能同时服务于上帝和金钱,灵性和宗教帮助人们充实、有意义、有目的的生活。金钱是一种工具,也是一种毒品。人们在环境中受到各种各样的诱惑,这些诱惑促使他们采取道德或不道德的行为。思考金钱可以增强人的“自给自足”的感觉,但却降低了人们帮助他人的意愿。仅仅存在大量的金钱,就会激起对富人的“嫉妒”,从而引发不道德的行为。物质主义强调从社会背景研究人的心理,物质主义的主要观点是财富能带来幸福,但大多数人认为这个观点是消极的(Belk, 2001),同时也认为物质主义者占有欲强,吝啬,嫉妒。而金钱启动技术在这几年应用最为广泛。Vohs,Mead和Goode (2006)最早将启动技术应用于金钱的研究,并提出了金钱启动的自足理论,他们做了九个经典的实验,表明金钱带来了一种自给自足的倾向,使人们更愿意摆脱依赖。相对于非金钱的提醒,金钱的提醒会使请求帮助和对他人的帮助减少。相对于那些受中性概念启动的参与者来说,受金钱概念启动的参与者更喜欢独自玩耍、独自工作,并在他们和新认识的人之间建立更多的物理距离。与此同时,金钱启动还会使人的行为变得更加消极,Vohs等人发现金钱启动下的被试更愿意选择个人活动而不是团体活动(Vohs, Mead, & Goode, 2006)。这说明金钱启动会降低人们的亲社会性,使人们更愿意单独活动。

1.2. 金钱剥夺的界定与研究

金钱剥夺是指当发现自己有缺少或损失金钱时,人们所产生的一种经济上的自卑感(董蕊,2015)。它是以客观损失金钱的形式对人们进行经济剥夺时产生的主观体验,是一种主观的经济剥夺。所谓主观经济剥夺是指由于经济地位的赤字,人们感知到自己的经济地位低于一个显著的比较标准时的心理状态(Sharma, Mazar, Alter, & Dan, 2014)。它与客观的经济剥夺有所区别,后者是指经济地位照比同龄人低(Sharma & Alter, 2012),是一个客观存在的现状,但是也区别于客观指标(收入、职业、固定资产、家庭条件等)限定下的经济赤字。举例来说,对于实际收入很低且无固定资产的人来说,如果他周围的人经济状况也大致相同,那么他可能不会产生经济地位上的自卑感,也就是他没有产生主观的经济剥夺感。一般来说,相对于单纯处于经济赤字的人来说,感受到了经济剥夺感会更直接的影响人的心理状态和行为结果(董蕊,2015)。例如有研究表明:相对于客观标准,主观标准对于人们的主观幸福感影响更大(Diener, Suh, Lucas, & Smith, 2013)。金钱剥夺对人们的很多行为产生影响,有研究表明贫穷会阻碍个体的认知能力,并通过两个实验进行证明(Mani, Mullainathan, Shafir, & Zhao, 2013)。Sharma认为经济剥夺会影响人们的消费行为,当消费者认为他们的经济状况出现赤字时,他们会采取一定的策略来减轻这种经济剥夺的感觉,即当消费者获得了其他人无法获得的物品的时候,就会抵消他们财政资源的相对赤字。由经济剥夺引起的自卑和不愉快促使消费者关注、选择、消费稀缺的商品,而不是选择相对丰富的商品。当稀缺的商品被其他人获得导致商品缺少或者当消费者将这种不高兴的感觉归因于与经济剥夺无关的来源,这种效应就会减小(Sharma & Alter, 2012)。

1.3. 金钱启动对不道德行为的影响研究

所谓不道德行为是指对他人造成伤害的,或者在群体中违法的或不符合道德标准的行为(Gino & Pierce, 2009)。现今对于金钱与不道德行为关系的研究,大多数都是从金钱概念启动的角度进行的。有研究者将金钱概念启动分为三类,分别是金钱态度、金钱概念的丰富程度和金钱的其他特征的启动,并认为不同的金钱启动类型会对不道德行为产生不同的影响(杨继平,张倩丽,2016)。Gino等人(2009)将被试随机分配到两种条件中,一种是富裕条件,在桌子上放大量现金(约7000美元),另一种是稀缺条件,只在桌子上放少量现金(几百美元)。让被试进行回文构词法的任务,通过他们对于自己任务完成程度的评价来得到相应的报酬。实验证明了相对于稀缺环境,大量财富的存在会导致更加频繁的欺骗,即财富可能会影响人们为了获得利益而采取不道德行为的倾向。并且他们认为这种不道德行为的发生是出于对富人的嫉妒感。杜林致等人将大学生金钱心理特征分为金钱冷漠、金钱拒斥、金钱崇拜、金钱豁达四个类型,并认为大学生金钱态度不同,发生不道德行为的可能性也有显著不同(杜林致等,2003)。另有研究者发现金钱的其他特征也会对不道德行为产生影响,Yang等人发现人们对金钱有两种相互矛盾的联想和行为倾向,当让被试暴露于干净的纸币中,被试会表现的更加公平和互惠;当让被试暴露于肮脏的纸币中,被试会表现的更加自私和贪婪,而且表现出更多的剥削行为(Yang, Wu, Zhou, Mead, Vohs, & Baumeister, 2013)。Kouchaki等人用启动技术激活对金钱的渴求,看是否会发生不道德的行为,结果证明仅仅接触金钱就会引发不道德的意图和行为,而决策框架也会影响这种效果(Kouchaki et al., 2013)。Xie等人通过两个实验测试了参与者对他人不道德行为的归因。在实验一中采用了认知失调范式,当观察到有人为了换取一份大额度或者小额度的金钱回报而说谎,参与者更倾向于在小(而非大)的金钱回报条件下指责撒谎者。在实验二中被试看到有人在敲另一个人的图像,以获得一个小额的、中等额度的,或者是大量的金钱,在小额度的金钱条件下,参与者更多地指责犯罪者。因此,如果被试通过自己的行为获得相对较多的钱,他做出的不道德行为就会较少的被责备,如果钱的数额较少则会更多的被责备。也就是说,金钱的多少会使人们的道德标准发生变化,人们会更加宽容的看待为了更多的钱而做出不道德行为的人(Xie, Yu, Zhou, Sedikides, & Vohs, 2014)。

1.4. 金钱剥夺对不道德行为的影响研究

那么让被试产生金钱剥夺感是否能诱发被试的不道德行为呢?这样的行为被试本身是否能觉知到?已有研究发现,产生金钱剥夺感的被试确实会做出不道德行为(Sharma, Mazar, Alter, & Dan, 2014),但是这类研究还比较少,且主要集中于国外。另外以往研究没有说明金钱剥夺对不道德行为的影响是同时存在于行为层面和认知层面,还是只存在于行为层面。最后之前的研究一直都是金钱启动会改变被试的金钱态度,还没有证明过金钱剥夺是否会改变被试的金钱态度。对于金钱剥夺诱发不道德行为的原因至今还有争议,作为类比,金钱启动诱发不道德行为主要有两种解释,分别是是经济框架理论(Kouchaki, Smith-Crowe, Brief, & Sousa, 2013)和自我反省理论(Gino & Mogilner, 2014)。应用经济决策框架理论的解释是金钱启动使人们受到经济框架的影响,更多的考虑到自己的利益,没有道德意识,所以更容易产生不道德的行为。应用自我反省理论的解释是金钱启动降低了个体的自我反省水平,使个体更加注重利益,从而更多的发生不道德的行为。所谓自我反省就是被试能反应出自己是谁,且更清楚自己是如何保持一个正面的自我形象(Gino & Mogilner, 2014)。那么金钱剥夺诱发不道德行为能否用经济框架理论或是自我反省理论进行解释呢?针对这些问题,本研究将予以探讨。

2. 研究方法

2.1. 被试

被试为辽宁师范大学在校生56名(男14名,女42名),平均年龄为22.25岁,自愿参加本实验。每个被试视力或矫正视力正常,没有色盲,未参加过相似的实验。实验完成后能得到相应的报酬。

2.2. 仪器和实验材料

实验程序在19英寸LCD上呈现,屏幕的分辨率为1440 × 900。实验程序采用心理学专业软件E-prime 2.0编制并收集数据。

制作图片200张,内容是左下右上的对角线和大小不一致的点,点的个数在5~20个之间,对角线左右两边相差超过3个点,即能让被试一眼判断出对角线上下哪个点多(如图1)。

2.3. 实验流程

本研究的具体流程(如图2),首先要让被试产生金钱剥夺感,具体做法是让被试完成一个网络小游戏,游戏有五个设定人物,分别为乞丐(身价0元)、农民(身价0~500,000元)、地主(身价500,000~2,000,000元)、精英(身价2,000,000~2,500,000元)、富豪(身价高于2,500,000元)。一开始被试有500,000元(虚拟币)的本金,所以人物设定是地主。游戏规则是首先会给被试呈现一个骰子盅,里面有两个骰子,每个骰子有六个面,分别有1~6个点。骰子盅一出现,系统会立刻摇骰子,摇完骰子,要求被试判断骰子是大点还是小点(两个骰子的点数之和大于7为大点,点数之和小于等于7为小点)。被试每判断对一次会获得5000元虚拟币,判断错一次将会失去5000元虚拟币,最后计算被试获得的总钱数。如果被试在游戏结束之后剩余的金钱总数多于或等于500,000元,则会获得真实的10元人民币。如果少于500,000元,则被试第一轮将没有被试费。由此将被试分成实验组与对照组,没有获得10元被试费的被试是实验组,会产生一种金钱剥夺的感觉,就是由于运气不好失去了本应该得到的被试费;而获得10元被试费的被试则为对照组,没有产生金钱剥夺感。(实际上被试是否获得10元的被试费是开始就设定好的,而不是由运气决定的,这样就能保证实验组和对照组的被试数量基本一致)。

接下来被试需要通过做判断黑点个数的任务来测试不道德行为。首先这个任务是不与金钱挂钩的(作为对照)。具体流程是在电脑屏幕上呈现一些图片,图片上有一条左下右上的对角线,对角线上下各有一些大小一致但数量不相等的点。要求被试判断对角线上面的点多还是下面的点多。如果上面的点多则按“q”键,如果下面的点多则按“p”键。每张图片只会呈现1秒钟,要求被试又快又准确的进行反应。告诉被试图片的总数不确定,对角线上面点多还是下面点多的图片数量也不确定。先进行练习,之后进行正式实验。在正式实验中每呈现一张图片为一个试次(trial),共有100个试次(实际上对角线上面的点多的图片有25张,对角线下面点多的图片有75张,也就是被试应该更多的按“p”键)。这样做的目的是证明被试能够轻易判断出对角线上面的黑点多还是下面的黑点多。

之后依然需要让被试做黑点个数判断任务,只不过这个环节的任务是与金钱挂钩的。具体流程和上一环节基本一致,只不过在这一环节中,告诉被试每按一次“q”键会获得35000元虚拟币,每按一次“p”键会获得7000元虚拟币(与金钱挂钩)。现有本金是500000虚拟币,加上游戏中按“p”“q”键获得的钱数来计算最后的总资产。告诉被试他(她)现有地位是地主,如果本环节被试的运气好,自己的地位有所提升,当达到精英的级别(身价为2,000,000~2,500,000元),会获得人民币10元;当达到富豪的级别(身价高于2,500,000元),会获得30元人民币。

上述三个环节主要是为了探究被试在有/无金钱剥夺感后是否会为了获得更多的金钱奖励而将更少的黑点个数判断为更多(相对于不与金钱挂钩的黑点个数判断任务)。

接下来使用一系列情境调查被试对发生不道德行为的态度(Detert, Treviño, & Sweitzer, 2008)。问卷是由国外问卷翻译过来的,与中国现有的道德问卷的相关程度达到0.58,即效标效度是0.58,比较适用于国内被试。问卷的α信度为0.784。让被试阅读下列情景,询问被试“有多大可能会发生下列状况”,采用1~9点评分,1代表一点也不符合,9代表十分符合。情节调查一共有13个。情节调查包括8个与道德相关的情节和5个单独创造的与道德无关的情节(即就算做出了这样的行为也不会让人觉得不道德)。

问卷的具体例子如下:

“你在一家快餐店兼职,规定是没有付钱不可以吃快餐店里的食物,但你刚刚下课非常饿,而且周围没有监管人员,所以你偷偷做了一些食物吃掉而且没有付钱。”

最后使用大学生金钱态度问卷测量被试在金钱剥夺和正常条件下,金钱态度是否有变化。使用大学生金钱态度问卷,取自西南大学扶长青的毕业论文,共58道题,分为认知分问卷(信度为0.854)、情感分问卷(信度为0.864)、行为倾向分问卷(信度为0.824)。其中认知问卷又分为5个因子,分别为动力性、生存性、象征性、关系性、发展性;情感问卷分为4个因子,分别为冷漠、喜好、厌恶、焦虑;行为倾向问卷又分为5个因子,分别为支配方向、预算取向、占有倾向、获取手段、支配方向,问卷效度良好(扶长青,2009)。

3. 研究结果

因为两名被试在之前判断点数按键的任务中的整体平均正确率(<30%),说明这两名被试实验态度不认真,所以以无效数据剔除,剩下54个有效被试数据。数据采用spss19.0软件进行统计。

3.1. 行为实验的数据分析

对判断黑点个数任务的正确率进行2 (是否产生金钱剥夺感:是vs否) × 2 (是否与金钱挂钩:是vs否)重复测量方差分析(结果见表1)。

Table 1. Mean response accuracy and S.D. in the task of judging points

表1. 判断黑点个数任务的正确率

正确率方面:被试内变量——金钱奖励主效应显著(F(1,52)= 47.67, p <0.01,

= 0.48),相比于不与金钱挂钩,与金钱挂钩的条件下被试的正确率更低,也就是被试更多的发生利己不道德行为;被试间变量——金钱剥夺感主效应显著,(F(1,52)= 9.17, p <0.05,

= 0.15);相比于没有产生金钱剥夺感的被试,产生金钱剥夺感的被试正确率更低;两因素的交互作用显著(F(1,52) = 15.51, p < 0.01,

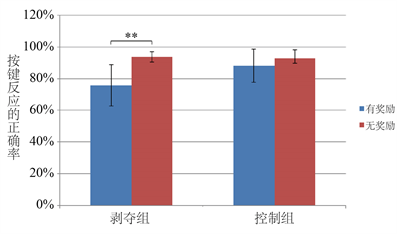

= 0.23)。对交互作用进行简单效应分析可知:在产生金钱剥夺感的情况下,与金钱挂钩和不与金钱挂钩对被试点数判断正确率的影响差异显著(p < 0.01),且相对于不与金钱挂钩,任务与金钱挂钩时被试的正确率更低,即利己不道德行为更多;在不产生金钱剥夺感的情况下,任务是否与金钱挂钩对被试判断黑点任务的正确率影响差异不显著(p = 0.06) (如图3)。

3.2. 不道德行为问卷得分分析

在不道德行为问卷填写中,由于有两名被试有题目漏填,故以无效数据处理,剩下52个有效被试数据。对不道德行为问卷的分数进行2 (金钱剥夺感:产生金钱剥夺感vs没有产生金钱剥夺感) × 2 (不道德情境vs正常情境)重复测量方差分析。被试内变量——情境主效应显著(F(1,50) = 150.92, p < 0.01,

= 0.75),被试对道德情境和正常情境的评分差异显著,且正常情境的评分更高。金钱剥夺感主效应不显著,交互作用也没达到显著水平,说明无论被试是否体验到金钱剥夺感,都不会改变其对自己道德情境的判断。

3.3. 金钱态度问卷得分分析

在金钱态度问卷中,将金钱态度分为三个维度,分别为金钱认知,金钱情感,金钱行为倾向,分别以这三个维度作为因变量做独立样本t检验。当因变量为金钱认知时,被试产生剥夺感和没产生剥夺感之间存在显著差异(t(1,50) = −2.30, p < 0.05),且产生金钱剥夺感的被试比没有产生金钱剥夺感的被试在金钱认知中得分更高。而当因变量为金钱情感和金钱行为倾向时,被试是否产生剥夺感没有显著差异。之后以金钱认知中的各个因子为因变量,其中在生存性因子上,产生金钱剥夺感和没有产生金钱剥夺感被试差异显著(t(1,50) = −2.30, p< 0.05)。而其余因子差异均不显著。

Figure 3. Mean response accuracy and S.D. of money award condition and without money award condition in deprivation group and control group

图3. 剥夺组和对照组在有无金钱奖励两种条件下的反应正确率的平均数和标准差,**p < 0.01

4. 讨论

4.1. 金钱剥夺与不道德行为的关系及其原因

本研究通过让被试损失金钱的方式创设金钱剥夺感,探讨金钱剥夺感是否会诱发不道德行为,并试图通过道德情境问卷和金钱态度问卷进行解释。结果显示,金钱剥夺感和金钱奖励两个自变量主效应都显著,说明是否让被试产生金钱剥夺感和判断黑点个数任务是否与金钱挂钩确实影响了被试的利己不道德行为。且从后续的简单效应分析可以看出在存在金钱剥夺感的情况下,当被试的黑点个数判断任务与金钱奖励挂钩时,被试的欺骗行为更多;而在被试没有产生金钱剥夺感的时候,无论被试的任务是否与金钱奖励挂钩,被试在任务中的反应正确率都没有显著差异。这说明在金钱剥夺感的诱发下,被试确实会为了利益而发生欺骗行为,这与Sharma等人的研究结果一致(Sharma et al., 2014)。

之前有研究发现,相对剥夺涉及一种消极的情感状态,其特征是对处于不公平的情景感到愤怒和怨恨。为了减轻随之而来的负面影响,感到相对贫困的人容易做出一系列自我毁灭的行为(Smith, Pettigrew, Pippin, & Bialosiewicz, 2012)。而且,相对剥夺会使人们做出纠正感知资源差距的行为,例如寻求更好的工作机会(Hafer & Olson, 1993; Olson, Roesesc, Meen, & Robertson, 1995),从事专业发展活动(Zoogah, 2010)等。当人们感到相对贫困时,他们就有动力去提升自己的财务状况(Smith et al., 2012)。由于金钱剥夺属于经济上的相对剥夺,所以感受到金钱剥夺感的被试想要弥补自己心理上的损失,就会通过欺骗行为获得更多的奖励,来纠正心里感受到的经济不平衡。这也就解释了为什么在任务与金钱奖励挂钩的情况下,产生金钱剥夺感的被试更多的发生欺骗行为;而在不与金钱奖励挂钩的情况下,不论被试是否产生金钱剥夺感,被试的欺骗行为都没有显著差异。

4.2. 金钱剥夺诱发不道德行为的理论猜想

在道德情境问卷的填写中,产生金钱剥夺感和没有产生金钱剥夺感的被试在道德情境问卷得分上差异不显著,但在之前发生的欺骗行为上存在显著差异,说明被试并不认为他们在一些情境下会做出不道德行为,但在实际中却表现出不道德行为。也就是被试是有道德意识的,但是做出的却是利己不道德行为。在之前金钱启动的研究中,Kouchaki等人采用混词组句的方法启动金钱概念,之后在一系列与道德有关的情境和与道德无关的情境中让被试进行七点评分,看被试有多大的可能做出类似行为。结果表明金钱启动组的被试不道德意图显著高于对照组的被试,他们认为呈现金钱会引起经济决策框架,从而导致不道德的行为(Kouchaki et al., 2013)。

金钱启动引发不道德的行为和意图是受到经济框架的影响(Kouchaki et al., 2013),经济框架是决策框架的一种,决策框架指的是决策者对特定选择的行为、结果和偶然性的看法,个体差异和情景共同决定了什么样的框架会被启动(Tversky & Kahneman, 1981)。而应用不同类型的决策框架会做出不同类型的决策,如果应用道德框架(非经济框架和法律框架)做决策会将道德因素纳入考虑范围,如果应用经济框架或者法律框架做决策,则会更多的考虑利益和服从之类的问题而没有道德意识,更容易产生不道德的行为和意图(Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008)。金钱启动使人们运用经济框架而非道德框架,所以更易产生不道德行为和意图。本研究采用金钱剥夺技术,Kouchaki等人的研究采用金钱启动技术(Kouchaki et al., 2013),二者所用的道德问卷一致,但结果不一致,说明金钱剥夺引起不道德行为不能用决策框架理论解释。

另有研究者认为被试发生不道德行为并非直接由金钱启动诱发,而是由于启动作用引起个体的自我反省,对金钱的启动引起了更低水平的自我反省,所以更易发生不道德的行为(Gino & Mogilner, 2014)。而诱发金钱剥夺感的被试表现出不道德行为,但却没表现出不道德意图,可能是刚产生金钱剥夺感的被试产生更低水平的自我反省,所以发生了不道德行为,但发生不道德行为之后,自我反省的水平提高,所以没有反应出不道德的意图。也就是自我反省理论更符合本研究的结果。但是这只是一个理论推断,还需要进一步的基于自我反省理论的实验设计加以验证。

4.3. 金钱剥夺对金钱态度的影响

之前有研究发现具有不同金钱态度的大学生发生不道德行为的可能性有显著不同(杜林致等,2003)。本研究发现由于金钱剥夺引起的不道德行为可以改变金钱态度中对待金钱的认知。在金钱态度的研究中,产生金钱剥夺感的被试比没有产生金钱剥夺感的被试在金钱认知中生存性因子得分更高。也就是金钱剥夺之后,人们更重视金钱在个人基本生存上的重要性。但具体是单纯的金钱剥夺引起被试的金钱态度改变;还是金钱剥夺引起不道德行为之后,被试为了让自己的不道德行为更合乎情理而改变自己对于金钱的态度还有待进一步的研究。

4.4. 不足与局限

本研究是在摇骰子的小游戏中,通过让被试错失10元被试费来创设金钱剥夺感的,但是并没有找到一个合理的方法进行金钱剥夺感的操作性检验,在未来的研究中应该想办法证明。另外,本实验数据仅限于行为实验,没有进行神经机制的探讨,未来可以在神经机制方面进行更深入的研究。

5. 结论

总的来说,金钱剥夺确实会诱发被试表现出更多的欺骗,且这种欺骗更多的存在于行为层面而不是认知层面。另外金钱剥夺引起不道德行为后会改变被试对金钱的认知。