1. 引言

随着高速电力线载波(HPLC)在采集系统中的推广应用,采集数据项由电能示值、需量逐渐扩展到了电压、电流、功率因数、功率及事件等;采集频次从每日1次冻结数据采集向每15~60分钟1次、甚至每5分钟1次实时数据发展,采集数据量达到TB甚至PB级别 [1],呈现了爆发式的增长。受IOE技术架构限制,集中式主站系统在高频实时用电数据的采集、存储方面,出现了明显的性能瓶颈,已无法满足能源互联网形式下用电采集业务发展要求 [2]。目前,电力企业对线损一般采用“四分管理”,即分区、分压、分线以及分台区对线损进行管理 [3]。其中分台区线损管理是指按电网中各个公用配电变压器的供电区域进行电能损耗统计、分析及考核的管理方式,通常称为台区线损管理 [4]。传统的理论线损计算有自己的局限性,需要根据实际的电网运行情况和可获取的数据信息进行判断后使用。线损的异常判定由于受到众多因素的影响,因而要对其的成因进行精确判断是比较困难的,造成线损异常的因素有很多,窃电行为、线路问题以及相关工作人员的误操作等都会使得电网的线损率出现异常。系统诊断是分析处理台区线损异常的基础,文献 [5] 从档案分析和采集数据分析两方面开展系统诊断分析。文献 [6] 提出了一种基于关联度变权的台区理论线损水平评估方法。而文献 [7] [8] [9] [10] 介绍了数据挖掘技术在电力系统中的应用动态,展望了其今后的发展趋势。线损责任人经由系统线损分析后可查看出线损高损、负损等状态,但具体分析造成线损原因时却找不到良好的支撑手段,只能靠经验判断或从多个分析界面逐一排查,线损原因分析不具备智能化。同时,线损责任人在分析过程中只能通过个人经验寻找支撑分析的功能,在整个分析过程中,无引导式指导问题解决思路,线损原因分析会消耗分析人员大量时间。供电台区线损异常亟待需要开发一个实时、智能、可靠、快捷、功能实用和操作简单的监控和诊断平台,提升线损异常智能化、精细化管控能力 [11] [12]。

2. 关键技术研究

2.1. 平台关键技术

通过系统应用可以有效开展高、负损台区诊断分析,实现线损异常原因精准定位,为台区线损提供必要的监测手段,为台区经理现场开展综合治理提供参考依据,提升线损异常处理效率。针对线损分析智能化程度较低、实时性较差、档案关系不一致等问题,采用大数据的平台设计理念,依靠实时计算、分布式存储、智能分析功能,构建基于分布式实时计算框架的低压台区线损智能诊断分析平台。在智能诊断分析中利用数据挖掘分析技术统计台区表、分相线损、户表档案、用电信息和计量信息等,进行在线分析处理,检索出各项存在的异常情况信息,把异常信息标识出来后,可推送至其他平台进行重点用户、电表监测等。因为在智能诊断分析平台中用户数量、电表数量非常多,数据也是非常庞大的,计算需要很长的时间,利用分布式计算技术可以支持交互式计算和复杂算法,把这些庞大的数据分成许多小的部分进行分布式计算,可以提高计算效率和计算时长。及时发现电网结构、用电、计量设备性能及运行状况等方面的薄弱环节,减少人为错误发生率和高损发生率,为线损管理提供及时科学的决策支撑。

2.2. 硬件关键技术

通过智能管理终端对台区发送电压特征信号,由各智能监测终端对电压特征信号进行监测并解析判别,可以确定台区各节点的归属关系。通过智能监测终端发送类负荷信号,由其它的智能监测终端及智能管理终端对类负荷信号进行监测并解析判别,可以确定台区分支的情况。通过智能管理终端与智能监测终端的配合,可动态分析并生成供电线路的实时拓扑。

基于智能终端、分支箱、表箱及低压用户的采集数据并结合台区的分支线路拓扑及相位识别情况进行分段线损计算,对综合配电柜、配变低压出线、分支箱、低压分支线、表箱进行五级电能损耗统计。基于台区五级电能损耗统计结果,结合台区内各级线损占比及各级线损分布等的分析,对台区内的线损构成进行多维度、精细化的分析,实现台区线损精益化管理。

3. 分布式实时计算的低压线损智能诊断分析研究

提升对线损异常智能化、精细化的管控能力,实现对线损异常的监测实时化、诊断快速化、分析准确化、治理定位化、防控超前化的管控目标,为高质量服务用户,减少电能流失和浪费,构建坚强智能电网提供有效的技术支撑。本文主要从软件、硬件、服务三个方面改善低压台区线损治理问题,达到降损增效的目的,助力线损精益化管理。

软件:建立系统化、流程化的线损智能诊断分析方法,促进线损工作的开展。

硬件:通过加装硬件可提供数据支撑,可识别台户关系,实现分时、分段、分支、分相的线损计算,定位高损台区具体位置。

服务:提供专业的技术指导,为相关问题整改提供咨询支撑,辅助现场人员做分析决策。

3.1. 系统架构

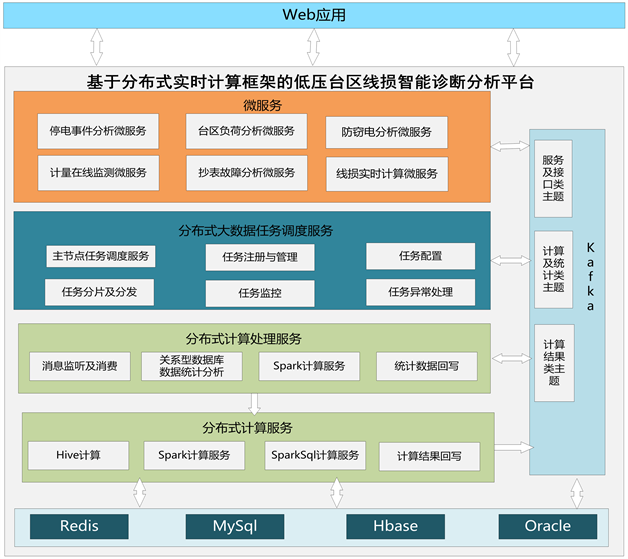

基于分布式实时计算框架的台区线损智能诊断分析平台包括:微服务、分布式大数据任务调度服务、分布式大数据处理服务、分布式计算服务、消息队列Kafka服务。系统架构如图1所示。

Figure 1. The distributed real-time computing framework

图1. 分布式实时计算框架

微服务:任务管理服务,可通过页面手动触发任务。

分布式大数据任务调度服务:基于ElasticJob + Zookeeper技术搭建分布式任务管理服务,包括任务配置、任务分片、任务监控、任务异常处理等功能。

分布式大数据处理服务:监控及消费Kafka指定主题,按照计算任务类型处理任务,数据量小且计算逻辑简单可采用关系型数据库查询 + Java方式处理,数据量大、逻辑负责计算任务需调用分布式计算服务处理。

分布式计算服务:基于Hbase + Spark (hive + sparkSql)方式实现计算任务计算。复杂计算任务考虑拆分、分步计算方式。

消息队列Kafka服务:服务间解耦。

分布式实时计算框架支持大数据分布式计算,具备可视化分析、统计分析、挖掘分析等能力,满足实时、离线应用的分析挖掘需求,为线损分析决策应用构建提供基础平台支撑。其中停电事件分析、台区负荷分析、防窃电分析、计量在线监测、抄表故障分析、线损实时计算等基于挖掘分析完成,常规统计可采用统计分析完成,同时最终结果可以基于可视化分析进行呈现。

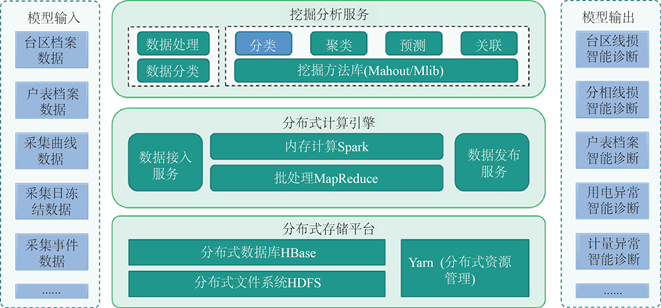

3.2. 业务架构

智能诊断分析平台完成对异常分析后生成异常分析报告。包括按日按月的台区概况、台区线损概况、台区表分析、分相线损分析、户表档案分析、异常事件分析等,各异常均可链接至异常详情,智能诊断分析架构如图2所示:

Figure 2. Intelligent diagnosis analysis platform architecture diagram

图2. 智能诊断分析平台架构图

台区表分析主要完成按台区表进行电压、电流、相位角、电量分析,为线损管理人员查看台区异常提供依据,分析是否存在台区级别的影响台区线损异常的因素。具体分析内容有台区表反向电量异常、电能表失压异常、电能表断流异常、相位角异常、功率因素异常。

分相线损分析具体分析台区的三相线损,对各相线损情况进行分析,具体分析是哪相存在线损异常情况。具体分析内容有A相线损异常、B相线损异常、C相线损异常。

户表档案分析实现对台区下因户表问题导致各相线损的原因分析。具体分析内容有用户档案突增、用户档案突减、电表缺失异常、电表冗余异常。

用电异常分析实现因电能表用电异常情况导致的线损原因分析。具体分析内容有定量电量情况、光伏用户情况、换表用户情况。

计量异常分析实现因存在计量方面异常的线损原因分析。具体分析内容有采集失败、电表飞走、电表倒走、零电量、开盖记录、反向有功大、互感器接反。

基于智能终端、分支箱、表箱及低压用户的采集数据并结合台区的分支线路拓扑及相位识别情况进 行分段线损计算,对综合配电柜、配变低压出线、分支箱、低压分支线、表箱进行五级电能损耗统计。基于台区五级电能损耗统计结果,结合台区内各级线损占比及各级线损分布等的分析,对台区内的线损 构成进行多维度、精细化的分析,实现台区线损精益化管理。

3.3. 智能诊断分析流程

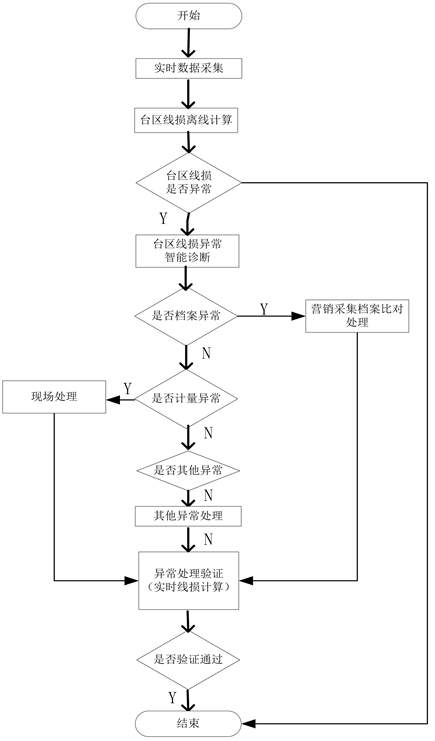

台区线损智能诊断分析包括线损实时计算、线损异常判断及线损智能诊断分析三个方面,业务流程图如图3所示。

Figure 3. The flowchart of the station area line loss analysis

图3. 台区线损分析业务流程图

3.3.1. 线损实时计算

通过对影响线损率的关键因素进行实时监测,及时发现线损异常:

1) 每天分析线损异常的台区,利用采集系统数据召测功能自动对存在数据异常的用户进行分析,得到由通讯原因造成的异常表计情况。对非通讯原因造成的异常问题,进一步采用大数据异常分析算法识别数据的异常原因并治理。

2) 通过台区编号、电能表资产号查询考核表电压、电流、功率、功率因数、电能示值的曲线数据,对异常台区考核表电压电流功率进行监控。

3) 对台区的总出线电压、电流、功率等电参量进行直接准确测量,对主回路状态进行实时监测,负责低压智能管理系统调度。负责监测台区总的电压、电流、功率等用电信息,智能管理终端作为低压台区用电信息分数据中心,上行通过4G与管理主站通信,下行通过HPLC跟监测终端通信。智能监测终端安装于母排、π接箱、楼道单元总开关等各级开关位置,负责分布式采集、监测、运算和智能决策。分段线损计算数据采集:通过分支处的智能监测终端和表箱处的智能监测终端采集到的电能示值,计算分支和户表的用电量。根据台区分支线路拓扑关系,对比各级线路上下端的用电量,分别计算出台区总线损、分支线损、表箱线损等。

3.3.2. 线损异常判断

将影响线损的关键因素分类并生成决策规则,根据异常类型可以分成5类,分别是台区表分析、分项线损分析、户表档案分析、用户用电量分析、用电异常分析、计量异常分析,综合全局查看各异常项下相关异常数量。

(1) 档案异常判断规则

采集与营销档案对比,用户数量不一致,则判断为用户档案异常;采集与营销档案对比,电表减少,则为电表确实异常,采集与营销档案对比,电表增加则为电表冗余异常,这两种情况为电表档案异常;基于档案分析,为光伏发电用户的用户判断光伏用户;基于档案分析,为换表用户判断换表用户。

(2) 计量异常判断规则

对于采集失败,但是估算成功的电表则判断为估算电表;基于事件分析,采集系统存在开盖记录判断为开盖记录;电表反向有功示数大于正向有功的情况则异常情况为反向有功提示,基于电流分析,排除光伏后一天内电流小于0,电表电流为负的情况则异常提示为互感器接反。

(3) 其他异常判断规则

其他异常中还存在台区表异常、相位角异常、用电异常。台区表反向电量台区表反向电量大于用户表反向电量之和提示或者小于上网电量之和则判断为电表反向电量异常;电能表各相失压,一天内所有点低于100 V提示,则判断为电表失压异常;台区表没有电流曲线,各相断流,一天内所有点等于0提示则定为电表断流异常;通过向量图展示,UA与IA不在一个相限,相位角大于30度则判断为相位角异常;功率因数小于0.8则判断为功率因素异常。

用电异常分析中,基于事件分析,采集失败的电表则异常判断为采集失败;基于事件分析,飞走的电表异常判断为电表飞走;基于事件分析,电表如果出现倒走的情况异常判断为电表倒走;基于事件分析,采集成功,但是电量为0的电表则异常判断则为零电量。

在对分相线损的异常判断中A相线损、B相线损、C相线损的判断规则为线损率0~10正常,其他为异常。

3.3.3. 智能诊断分析

对现有台区线损异常诊断功能进行升级,通过以采集异常大数据为基础,基于决策树归纳的数据挖掘方法对台区线损异常进行智能诊断,通过对影响台区线损率的关键因素进行分析,将影响线损的关键因素分类并生成决策规则,基于规则采用决策算法完成线损智能诊断模型。基于线损智能诊断,实现线损异常的准确智能定位,为线损责任人提供合理的分析诊断结果。

1) 线损异常分析

线损异常分析主要解决当月、日存在线损异常的台区,采用业务规则和用电数据结合方式,对台区当月或者日提供一体化的诊断分析,出具线损异常诊断报告,定位到引起当月或者当日线损异常的具体原因。

2) 时钟误差分析

通过加装硬件智能管理终端解决因时钟误差造成的台区高损、负损现象,以智能管理终端的时间为准,对台区各分支开关的电参量数据进行采集,对台区总表的电参量数据进行采集和存储。

3) 线损波动分析

对台区的历史日线损数据进行大数据分析,分析线损波动情况,对波动情况较大的台区重点提醒线损责任人。

4) 双日计量分析

双日计量解决因冻结示数原因而造成日线损高的异常台区,每日判断各台区是否存在双日计量用户,若存在则把用户电量折算成单日电量再重新计算日线损,看是否由于双日计量引起的线损异常。

5) 曲线相似度分析

利用日电量曲线相似度、最优化模型结合分析方式,将用电异常用户筛选出来。

6) 线损分支分段分析

线损分支分段分析主要解决高损、负损定位不到具体位置的台区,利用加装智能管理终端、监测终端等设备实现精准计算分段线损。基于智能终端、分支箱、表箱及低压用户的采集数据并结合台区的分支线路拓扑及相位识别情况进行分段线损计算,对综合配电柜、配变低压出线、分支箱、低压分支线、表箱进行五级电能损耗统计。基于台区五级电能损耗统计结果,结合台区内各级线损占比及各级线损分布等的分析,对台区内的线损构成进行多维度、精细化的分析,实现台区线损精益化管理。

4. 应用验证

基于分布式实时计算框架的台区线损智能诊断分析平台基于Hadoop框架实现,在某省公司现场部署运行在由20台服务器组成的多节点、集群环境上,系统每天共需处理1300余万条异常数据。实验选取了全量用户日冻结数据采集、低压数据完整率统计、日线损计算、台区负荷分析4个真实用电业务应用场景,数据样本为3个月的电量数据(12.24亿条)。基于分布式平台与集中式系统在数据采集、入库、计算、应用及数据实时共享方面性能对比如表1所示。

Table 1. Performance comparison of line loss diagnosis in station area

表1. 台区线损诊断性能对比

从上表对比结果可知,基于大数据平台的系统在海量数据采集、处理等方面,相比于基于IOE架构的集中式系统,具有明显的性能优势,系统服务能力大幅提升。除此之外,在支撑高频实时采集任务方面,集中式平台最高能达到每天24次数据采集,而基于大数据的平台可支持至少每天96次数据采集。智能诊断应用分析上线后,为电力公司线损分析提供了线损分析支撑工具。未使用智能诊断应用分析之前,线损责任人对台区线损异常人工分析需花费一天至一周时间左右,采用智能诊断应用分析报告,分层次定位分析引起线损的具体原因,可以在几个小时之内完成全部异常原因的分析,大大减少了人力成本。同时针对需要处理的线损异常,通过智能诊断分析可以验证是否处理完成以及实际处理效果。

5. 结语

通过基于分布式实时计算框架的台区线损智能诊断分析,有利于健全低压台区线损管理资料,为营销决策层提供数据支撑,方便线损治理与绩效考核工作,实施更为精细管理之路,形成更深层次的闭环管理。同时可及时响应问题,切实解决问题,及时发现电能计量装置的接线错误、档案错误。及时统计,直观迅速掌控线损异常情况,有效杜绝台区线损发生高损负损情况。通过台区“分相”线损智能诊断分析,及时改造低压线路和调整终端用户接电相位和负荷分布,使配变三相负载基本平衡,减少零序电流,减少线路损耗,达到全面降损的目的。

NOTES

*通讯作者。