1. 引言

贵州省最具特色和优势的食用菌之一红托竹荪,属担子门腹菌纲鬼笔科竹荪属 [1],其味鲜香,质脆且富含多种氨基酸、维生素、无机盐等营养成分,具有益气补脑、宁神健体等功效。红托竹荪在贵州种植时间长、面积大,同时也存在菌种混杂良莠不齐对于产量及品质均有较大的影响,而且在种植时如果建立大棚会存在加大成本投入、降低其经济效益和品质等问题,仿野生栽培可有效解决这些问题,但不是所有的菌株都适宜野生栽培,这就需要通过试验对适宜的菌株进行筛选,从而为红托竹荪的仿野生栽培提供技术和数据支持。

菌株的产量及其稳定性和适应性,是评价其是否适宜野生栽培的重要参考指标。本次试验从贵州省不同县选取大棚栽培及竹林野生栽培的红托竹荪菌株进行试验,并将取自贞丰者相镇的大棚种植的菌株作为对照进行仿野生栽培试验,收集其单产产量数据进行比较分析,并在试验中观察其对试验环境的适应性。

经过2年的红托竹荪仿野生栽培菌株筛选试验,以11个参试菌株和一个对照的测定结果作为分析的依据,应用方差分析对各菌株单产进行显著性分析,再对各菌株的高产性和相对稳定性进行分析后,结合其对环境的适应性从中筛选出表现较为优良、适合于林下仿野生栽培的红托竹荪菌株,为红托竹荪仿野生栽培菌株的推广应用提供技术支持和科学依据。

2. 材料与方法

2.1. 材料

试验材料来源于织金县、黔西县及贞丰县,种植模式大棚种植和竹林野生种植,试验地点毕节市黔西县金碧镇荷花村(见表1)。

Table 1. Strains tested and their sources

表1. 试验菌株及来源

2.2. 试验设计

试验采用林下畦床式栽植模式,进行红托竹荪栽培试验,对不同的菌株及对照均采用相同的培养基配方进行种植试验,通过小试试验进行初选,再将小试试验选出菌株及对照菌株进行中试试验,最后选出适宜的菌株。

2.2.1. 小试试验

随机区组设计,3个重复,每个重复100袋,共计3600袋,并设置CK组,进行出菇小试试验,初步筛选出稳定性和适应性强适宜于林下仿野生栽培的红托竹荪菌株3个,用于中试试验。

2.2.2. 中试试验

利用小试试验筛选出三个菌株和CK再次进行出菇中试试验,设置两个重复,采集试验数据,进行分析,选出信野生栽培表现最为良好的菌种,为后期红托竹荪仿野生栽培及推广种植提供科技支持和数据扶持。每个重复5000袋,共40,000袋。

2.2.3. 培养基制备

本次试验按阔叶树木屑70%、米糖10%、麦麸12%、黄豆粉5%、白糖2%、石膏1%的比例制作栽培红托竹荪营养基配方 [2]。

阔叶树木屑过13 mm筛后自然堆积15天,翻堆一次,然后再堆积20天备用。

分别取经预处理的木屑主料,并按上述的质量比例添加辅料混合均匀后添加自来水调节至含水量为60%,再用装瓶机分装于16.5 cm × 37 cm的塑料菌袋中,121℃灭菌7 h后冷却备用。

2.2.4. 接种与培养

用75%酒精对灭完菌的组培瓶外壁表面消毒,特别注意喷洒瓶盖与瓶口凹槽处,注意避免在通气孔处形成液滴,再用酒精棉擦拭,放入超净工作台中,紫外灭菌30 min;然后将红托竹荪栽培种75%酒精表面消毒,再用酒精棉擦拭,放入超净工作台中;用经高温蒸汽灭菌并酒精火焰灼烧至其尖端通红冷却后的镊子将菌种夹取转接到料袋中,然后套上套袋,即完成接种,接完菌种后转移至培养室,22℃~25℃条件下黑暗培养,空气湿度在80%左右。

2.2.5. 栽培种植

本次试验采林下畦床种植模式。选择林下,顺坡挖深15 cm、宽60 cm、长度根据地势而定的畦床,平整坑底,回填2~3 cm厚的松散土壤,畦床间距50 cm。

采用条播的方式进行播种。将脱袋后的红托竹荪栽培种直接成行地分散摆放于种植槽(畦床)底部并压实坑底疏松土层,栽培种顺坡摆放间距5 cm与种植槽边距5 cm,在其上覆盖一层1~2 cm厚的疏松透气土壤,最后在畦床上覆盖约2 cm厚的干松针,后期注意保水保湿。

2.3. 分析方法

本次采用单因素方差分析的方法,运用Excel软件进行对各个菌株的小试及中试单位产量进行显著性检验,当差异显著时,分析各菌株单位产量高产性及稳定性,最后结合其试验中观察的不同菌株对试验环境的适应性进行选择。从中选择单产性高且相对稳定且适应性较强表现最为优良的菌株作为优良菌株加以培育并推广种植。

3. 结果与分析

3.1. 小试试验方差分析及单产产量分析

在红托竹荪小试试验中共采集了11个菌株及一个对照的试验数据,在本次试验中数据分析只针对不同菌株的单产因素进行分析,单产产量数据运用Excel软件进行单因素方差分析,得到表2。通过表2可知,F值为21.04627,大于临界值2.216309,P值107E-09小于0.05,说明参试各菌株在小试试验中单产之间的差异性显著。

Table 2. Analysis of variance of yield per unit area of Dictyophora rubrovolvata

表2. 红托竹荪小试单产方差分析

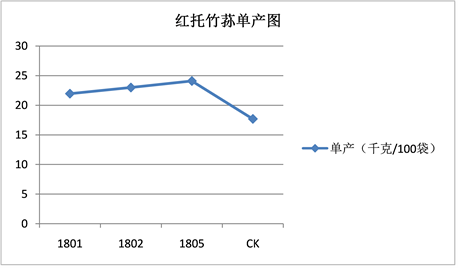

通过图1,红托竹荪小试试验单产图,1805、1802、1801号菌株的单产产量明显高于其他菌株和对照的单产产量,在试验过程中,这三个菌株不仅单产产量高,且与对照相比三个菌株在单产的稳定性及对于环境的适应性上,均高于其他菌株,结合方差分析的结果及单产产量的表现,通过小试试验初步筛选出1801、1802和1805号红托竹荪菌株进行中试试验。

Figure 1. Yield chart of Dictyophora rubrovolvata small test

图1. 红托竹荪小试试验单产图

3.2. 红托竹荪中试试验方差分析及单产产量分析

在中试试验中,对小试试验筛选出的1801、1802和1805号红托竹荪菌株进行仿野生栽培,并收集其单产产量的数据,观察其对于试验环境的适应性,对相关数据进行分析后,综合选择表现最好的菌株作为本次试验最终筛选出优良适宜菌株,进行仿野生栽培菌种推广种植。对红托竹荪中试试验的三个菌株及对照单产产量的试验数据,采用Excel软件进行单因素方差分析,得到表3。F值为12.82046,大于临界值4.066181,P值为0.002008小于0.05,差异性显著。

Table 3. Analysis of the variance of unit yield in the pilot-scale test of Dictyophora rubrovolvata

表3. 红托竹荪中试试验单产方差分析表

由图2可知,红托竹荪1801号、1802号、1805号菌株的中试单产量均高于对照,且1805号单产产量最高,并且通过试验过程中的观察,1805号菌株对于试验环境的适应性均强于其余两个菌株和对照菌株。1805号菌株从小试试验到中度试验不仅单产产量最高,并且稳定性最好,从小试到中试均保持持续的高产,且对于试验环境适应性较强,中试试试验筛选出1805号菌株作为推荐菌株。

Figure 2. Yield chart of Dictyophora rubrovolvata pilot test

图2. 红托竹荪中试试验单产图

4. 结论

通过以上的试验结果分析表明,红托竹荪菌株1801号、1802号和1805号单产产量均高出对照较多,其中1805号菌株在小试试验和中试试验中均保持最高产量。且三个菌株在试验的过程中,1805号菌株菌丝在生长速度和对环境的适应性等方面均明显强于1801号和1802号菌株,综合各试验因素,选择1805号菌株作为毕节市仿野生栽培适宜菌株,加以培植和推广种植。

5. 分析与讨论

本次试验由于时间等因素的影响,只设置了一个试验地,没有试验菌株开展不同栽培地点的仿野生栽培的对比试验,取得结果相对单一,仅能为试验地仿野生栽培的适宜菌株的推广提供相关的技术支持,而对于在毕节市的其他地区开展推广种植不能直接提供足够的依据和支持。建议今后应根据实际开展不同地区的红托竹荪仿野生栽培适宜菌株的试验。

NOTES

*通讯作者。