1. 引言

2018年国务院发文《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,指出加强师德师风建设,倡导全社会尊师重教。在立德树人崇高使命下,如何准确把握师德建设并将其推向深处,是一个应该深入思考和研究的问题。目前CNKI已有师德相关研究侧重于中小学教师职业道德研究,对于高职院校师德相关研究的核心期刊只占2.9%,且主要关注高职院校青年教师师资队伍建设,对于中等职业学校师德研究则更少,约为1.6%。本文侧重于职业学校师德建设,搜集与职业教育及师德相关的政策文件。以师德建设的目标和途径作为主要维度,分析师德建设的途径能否较好地达到师德建设的目标,以及两者能否较好地适配从而共同促进职业学校师德建设。

2. 职业学校师德建设的概念界定

不同学者对师德内涵的界定可谓见仁见智,辛未、姬冰澌通过对师德文献的整理,将师德的界定进行总结,主要呈现出以下三种观点:第一种观点认为师德即为教师职业道德的简称 [1];李敏从词语结构的角度解释师德是教师职业道德的简称,道德的指向对象是教师职业而不是教师本身 [2]。第二种观点认为师德即教师道德的简称;李清雁认为师德不能片面地解释为教师职业道德,而是指教师道德,它应该是教师个体道德和教师职业道德的综合,是不可分割的 [3]。第三种即为教师专业道德。

本文倾向将师德理解为教师道德的简称,师德是教师职业在教师个体一般道德的基础上发自肺腑地对教师职业生活中的职业伦理规范的认同而发展起来的,是对教师职业道德和个体道德的一个整体把握 [3]。“建设”可以理解为创立新事业或是充实新精神,师德建设可以理解为通过某些途径、方法对教师道德充实新精神,新时代师德建设的概念可以界定为引导教师确立职业理想、强化职业责任、严守职业纪律及优化职业作风。其最终目标是为了促进教师的道德发展、增强教师立德树人的威信,是办好人民满意教育的基础,是培养人才的基础,是打造“金课”淘汰“水课”的必由之路 [4]。

3. 职业学校师德建设研究的基本框架

3.1. 政策文本采集

本研究以“职业学校”“职业教育”“师资队伍”及“师德”等关键词在国务院、教育部、北大法宝等官方网站上搜索相关政策文本,选取职业学校师德建设的政策文本或从普教师德建设政策文件中提炼与职业学师德建设紧密联系的信息,剔除无关信息,共计文本24份(见表1)。

Table 1. Policy document on teachers’ ethics construction in some vocational schools from 1985 to 2018

表1. 1985年~2018年部分职业学校师德建设的政策文件

3.2. 研究思路

本研究将1985年以来国家发布有关师德建设的政策文本作为研究对象,运用三级编码规则对所有政策文本进行编码。编码的目的在于探索目标政策文本涉及的师德建设目标与师德建设途径是否适配,以及两者能否较好地推进职业学校师德建设。

3.3. 研究方法

采用NVivo11对已搜集到的24项有关师德建设的国家政策文本进行政策文本分析。NVivo软件所具有的强大编码功能能够助力研究者对各类文字、图片、声音、视频等研究素材进行编码分析,编码是指对文本中的某一段落或者某一句话进行关键词提取或者做标准,从而将繁杂的资料转化为资料检索、资料提取和分析的过程 [5],极大地提高质性研究的严谨性及效率。

本文对选取文本按照自下而上的三级编码流程进行编码工作。首先进行开放式编码(一级编码),采用手动编码提取和凝练政策中与职业学校师德建设的原始信息点,共编码政策文本24项,参考点280项;然后对一级编码的结果进行整合、高度总结归纳进行轴心编码(二级编码);最后进行选择编码(三级编码),主要围绕师德建设的目标和途径两个维度来展开(见表2)。

Table 2. Dimensions of text coding of teachers’ ethics construction policy

表2. 师德建设政策文本编码的维度

4. 职业学校师德建设的研究结果

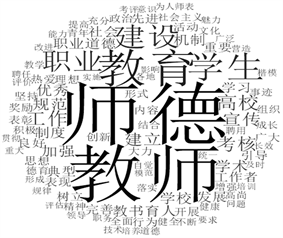

4.1. 政策文本的词频分析

词语云图能够将文本信息转化成形象的图形,并按频次对其进行加权调整,实现自动统计政策文本中的词汇频数,图中字体越大的词表示其频率越高。对24项师德政策文本进行“词频”统计(见图1),能直观反映出所选师德政策中出现频次较高的词汇有:师德、教师、教育、学生、职业、建设等,说明以上等名词是政府部门在制定师德建设通知或意见时关注的重点内容。

Figure 1. Glossary based on 24 policy texts

图1. 根据24项政策文本构成的词语云

4.2. 政策文本的内容分析

为了探析改革开放以来师德建设政策文件的侧重点及关注点的变化,通过将时间作为主线对1978年之后的有关职教师德政策进行搜集,再选择目标政策文件,最终选定从1985年国务院印发的《中共中央关于教育体制改革的决定》开始进行编码,进行三级编码后,最终将相关政策文本内容凝练为两个三级节点:师德建设目标及师德建设途径。

4.2.1. 师德建设目标分析

通过对24项师德相关政策进行编码,可以得出师德建设目标由教师个体道德目标和教师职业道德目标两个二级编码概念组成。

李清雁认为师德是教师道德的简称,应当由教师个体道德及教师职业道德构成。钟爱华认为教师道德即教师职业道德规范,需要内化为教师个体品质后才能得以展现,故其认为教师个体道德的内化是教师道德实现的前提 [6]。事实上,教师道德就是教师个体职业素质的体现,它既包括教师职业道德,也包括教师回归普通人的道德修养。所以,师德建设的过程中要重视教师职业道德目标和教师个体道德目标的要求,二者不可偏废。教师首当为人,再为师,从而为人师。

1) 教师个体道德目标分析

教育部于2000年发布《关于加强中小学教师职业道德建设的意见》,政策实施后师德建设在目标方面得到一定的提升,在2002年以前国家政策文件注意力普遍较为关注师德建设的目标,尤其重视教师职业道德目标的建设。2002年,江泽民同志在北京师范大学建校一百周年的大会上提出教书者必先强己,育人者必先律己的教师职业道德目标,大会讲话再次推动政策文件对师德建设的关注,在2005年教育部印发的《关于进一步加强和改进师德建设的意见》助推之下,师德建设目标关注度再达峰值,该文件的出台也逐渐引起了学界对师德的研究,有关师德文献的年增量和文献累计率从2006年开始有了较大的提升,该政策文件指引我国师德建设研究逐渐进入稳定发展时期。在编码过程中,《意见》被编码的参考点数最高,且之后的师德文件亦在一定程度上涉及教师个体道德目标的建设,但是相比教师职业道德目标其所获得的关注依然很少。

在对政策文本进行编码的过程中,发现政策文本主要对教师个体道德提及的建设目标话语有“教师要热爱党和祖国”“奉献社会”“协助班主任做好本班的德育工作”等,通过归纳总结将它们概括为“爱国守法”“服务社会”“团结协作”(见表3)。本文参考徐海红对高校教师道德修养的目标体系 [7],将“爱国守法”“服务社会”“团结协作”归纳为教师个体道德目标具有一定的根据也符合《公民道德建设实施纲要》。其中,爱国守法被编码次数最高,而服务社会被编码次数最低,说明教师服务社会的个体道德目标尚未被得到高度的重视。

Table 3. Distribution of reference points for teachers’ moral objectives

表3. “教师道德目标”参考点的分布情况

2) 教师职业道德目标分析

教师职业道德建设目标主要由“教书育人”“敬业爱生”“为人师表”及“严谨治学”四个子节点构成。将以上几个概念归纳为教师职业道德建设目标的主要依据是中小学教师职业道德规范及高等学校教师职业道德规范。

秦苗苗、曲建武以师德政策为研究对象通过系统整理改革开放40年来我国师德建设的基本发展历程进而将我国师德建设阶段划分为四大阶段 [8];由于本文以“职业教育”等词为关键词进行政策搜集,故搜集到的政策主要集中在1985年之后,通过参考两位学者对师德建设的阶段划分,本文将职业教师道德建设总结为三个阶段(如表4)。

从教师职业道德目标的参考点可以看出,四个一级子节点总体被编码的次数呈上升趋势。2008年之后政策对教师职业道德目标的要求迅速提高,“教书育人”与“敬业爱生”则是师德政策的重点关注目标;“为人师表”被提及的次数较少且发展缓慢;“严谨治学”被编码次数最少,在1997年的师德政策文件中尚未得到关注,可能原因是政府根据我国不同发展程度的经济社会而设计出各有侧重目标的政策文件。

Table 4. Distribution of reference points for teachers’ professional ethics objectives at different stages

表4. 不同阶段“教师职业道德目标”参考点的分布情况

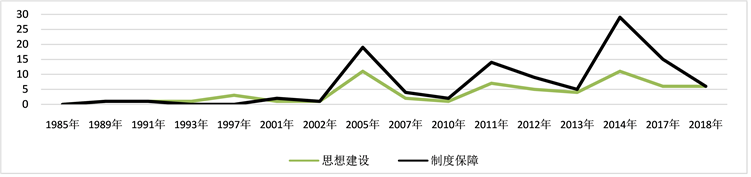

4.2.2. 师德建设途径分析

通过借鉴陈帅、徐士元对他律与自律的界定将师德建设途径分为内部思想建设与外部制度保障两方面。1997年以前的师德政策文件更多关注通过师德教育的途径来提升师德建设;1997年至今,师德建设途径则发展地较为均衡,说明政府更多通过“软”“硬”途径结合来提升教师道德(见表5)。2002年以后,师德建设途径中制度保障被编码次数始终高于思想建设。

1) 思想建设分析

2002年以前,政策文件对于师德思想建设与制度保障都缺乏关注,相比之下,教师思想建设得到较高的注意力;2002年之后,教师思想建设的编码次数始终少于制度保障。总体上,师德思想建设被编码61次,远低于被编码107次的师德制度保障,可见二者差距颇大。从图2可以看出2002年以后,师德思想建设与制度保障呈现相同的变化趋势,可见两者相互协调,促进师德建设的发展。

Figure 2. The change trend of teachers’ ethics thought construction and system guarantee node

图2. 师德思想建设与制度保障节点变化趋势

思想建设包括师德教育与师德氛围两个一级子节点,两个一级子节点被编码的次数大致相当,但师德教育被编码的次数更多,在2007年至2017年间被编码次数呈现上升的趋势。可见2006年社会主义荣辱观的提出为我国公民道德建设树立了新的标杆,同时也对教师道德建设产生了推进作用。此外,在这十年间是发布师德政策最为紧密的一个时间段,其中专门针对中高职教师师德建设的就有5份文件,从而使得这十年间师德教育能够获得持续上升的关注度,从重视教师职业道德教育到注重教师职业理想与职业道德教育相结合。

相比之下营造师德氛围比实施师德教育被编码的次数稍低一些。2002年以前的政策文件提及到有关营造师德氛围的话语较少,之后的政策逐渐增强对师德氛围的关注,但该节点被编码的次数具有较大的波动,2014年达到顶峰。教育部2013年、2014年分别印发《关于2013年深化教育领域综合改革的意见》及《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》两部文件;前者建立能够进一步加强舆情监测的教育改革机制及教育改革新闻会商制度,改革营造良好的舆论氛围。后者指出要利用教师节等节日及通过互联网等媒体形式宣传教师典型事迹,营造崇尚师德的社会氛围。逐渐提升了社会对营造师德氛围重要性的关注。

2) 制度保障分析

师德制度保障包含了三种机制,师德考评机制、师德奖惩机制及师德保障机制。由表5可以看到在1997年以前,师德政策文件中极少甚至没有提及师德的保障机制,随着社会各界对师德建设地不断探讨,师德保障机制逐渐被政府所重视与关注,其在师德建设途径的二级节点覆盖率逐渐提升。同时,师德考核评价机制在政策文件中的覆盖率也不断提升,2007年以前多是将师德考评作为教育行政部门和学校工作的重要内容,之后则更为注重将师德考评作为教师评奖评优的首要内容,可见师德考评机制不断得到政府的关注;更为严厉的是,严格执行“一票否决制”,促进了师德考评机制的完善与落实。从表5可以看到师德奖惩机制自过去到现在,与其他节点相比被编码次数一直处于中等水平,甚至在近十年的政策文件中的覆盖率不升反降。师德奖惩机制即师德奖励与惩罚机制,奖励机制主要通过表彰奖励师德标兵等,惩处机制则具有更为具体的操作,如警告、记过、降低职务等级、撤销职务、解除聘用及开除等不同程度处置方式。

Table 5. Secondary node coverage for teachers’ moral construction

表5. 师德建设途径二级节点覆盖率

5. 结论与建议

通过对1985年至2018年的相关职业学校师德政策进行编码、归纳、总结与分析,可知这期间的政策更为侧重教师职业道德目标而极少提及教师个体道德目标;而在对教师进行心理层面的师德建设上则更为注重实施师德教育的重要性而忽略了大力营造师德建设氛围的隐性渲染;在师德建设的制度保障方面,师德保障机制逐渐获得关注,而师德奖惩机制则较低于其他两种机制。

1) 加强教师个体道德目标建设

教师职业与教师个人密不可分,教师除去自身职业之外还是一名公民,都应当遵守最低的道德底线,故教师职业道德的提升源于教师主体自愿对道德规范的认同。政策应当增强对教师个体道德目标的覆盖率,增强教师个体道德目标的建设,将教师归为教师道德规范制定的参与者。教师不仅是教师道德规范的对象,还应是被道德对待和关怀的对象,如教师道德规范在教师充分参与后而定下个体道德目标及职业道德目标,则更能被大众教师的赞同与认可,在教师自律基础上制定的专业守则或伦理规范,其道德标准只会比借助于行政力量制定的师德红线、底线更高 [9]。

2) 努力营造崇尚师德氛围

优化师德环境,营造良好的师德氛围有利于对教职工形成潜移默化的作用。师德氛围作为一种隐性文化对师德建设的影响是不容小觑的,它是悄无声息地对教师道德建设发挥引导作用,是告诫教师群体要做到自律的根本,只有不断营造崇尚师德的氛围,才能使教师道德行为内化于心;通过他律促进自律,教师自愿选择的道德行为,才能建立起提升师德的长效机制 [9]。

积极营造崇尚师德氛围,包括社会氛围与有利于师德建设的校园人文环境。努力营造崇尚师德的社会氛围,有利于提升职业学校教师的职业认同感。积极营造有利于师德建设的校园人文环境,树立以人为本的教学观念,教师的道德素质对学生的行为意志等具有直接的影响作用;以多样化活动作为载体开展师德建设活动,使各种活动与弘扬师德相结合,构建和谐师德校园氛围。

3) 增强师德奖励机制

政策文件中更多是具体描述惩罚机制,缺乏对师德建设奖励机制的分类描述。张旦生根据埃尔默尔的政策工具分类理论将师德治理的政策工具分为激励性工具等四类工具,激励性的这种政策工具不提倡强迫而是支持目标群体自愿选择行为。理想师德是教师道德的至善至美的境界,虽非每位教师都能达到此境界,但政府可选用激励性工具鼓励和引导教师而为之,促使教师自愿地追求理想师德。运用激励性工具治理理想师德要将物质奖励与精神激励相协调,满足教师的内在需求,促进教师自我实现的需要 [10]。此外,还应当像制定惩罚机制一样,制定更为具体的师德奖励规则,提高政策文件予以各省市的借鉴作用;运用多样化激励手段,有效结合教师需求,才能激发广大教师的积极性、提高其荣誉感,从而更有利于形成师德建设的良好氛围。