1. 引言

云南红土高原地区由于古滑坡体的存在,在隧道边坡工程开挖扰动下极易发生滑坡,其边界条件及底部滑移面往往很难界定。底部滑移面往往是土石混合体构成的薄弱环节或称为潜在的滑移面,隧道开挖后的滑坡通常会沿着复杂的滑移面发生滑动破坏。因此,确定隧道边坡滑面上滑裂带的力学特性是影响土石混合体稳定性的关键因素 [1] [2] [3],这种土石混合体构成的隧道围岩边坡岩体可以定义为类岩堆体。实际上,类岩堆体隧道边坡围岩成分一般是“岩块 + 土体”的混合体,自稳能力差,且容易受到地下水的影响,在我国红土高原的云南地区分布极为广泛,属于非连续岩体范畴。类岩堆体隧道口边坡开挖的稳定性主要取决于类岩堆体岩石块体和类岩堆体块体–土体二元结构不连续面,已很难采用基于传统介质力学均质土体或均质围岩体的安全系数计算方法确定类岩堆体的稳定性 [4] [5] [6] [7] [8]。目前国内外对类岩堆体中隧道边坡开挖安全系数的分析方法主要是基于连续介质力学方法进行简化计算,例如有限单元法、有限差分法等,但连续介质力学方法较难考虑类岩堆体隧道边坡开挖过程中起主要作用的块体及其二元结构不连续面的控制作用,同时对于降雨等条件下类岩堆体隧道边坡的模拟和分析变得更为复杂 [9] [10] [11]。此外,针对穿越类岩堆体的隧道稳定性、强降雨下类岩堆体稳定性的数值模拟,以及隧道洞口浅埋段开挖影响近年也进行了一些研究 [12] [13] [14] [15] [16],但上述研究成果对于类岩堆体隧道边坡稳定性失稳机理及破坏模式的研究仍不够深入。因此,采用相似模型试验研究降雨条件下类岩堆体隧道边坡的稳定性将是一种切合实际的研究方法,并可以揭示类岩堆体隧道边坡的失稳机理和变化规律。

本文将以云南红土高原高速公路建设中常见的典型类岩堆体隧道边坡为研究对象,通过相似模型试验的研究,揭示开挖和降雨条件下类岩堆体隧道边坡的失稳机理和变形破坏规律。

2. 试验设计

本模型试验选取典型类岩堆体隧道边坡为研究对象,岩性以碎块石土为主,碎块石含量50%~60%,充填物为粉质黏土、黏土;块石呈棱角~次棱角状,成份较单一,属石英砂岩,与崩塌壁母岩岩性一致。碎块石粒径大小悬殊,一般块石粒径0.5~1.0 m,少部分可达2.0~3.5 m。钻孔揭露块石风化程度呈中~弱风化,岩块中硬,性脆。其中碎块石土主要参数值为:重度19.5 kN/m3;粘聚力c 22.4 kPa;内摩擦角φ为31˚;泥岩块石的主要参数值为:重度24.5;粘聚力32.5 kPa;内摩擦角为42.6˚。根据典型类岩堆体边坡工程情况,确定将要进行模拟的实际情况中的尺寸范围,如图1所示。

Figure 1. The original dimension simulated in the model test (unit: m)

图1. 试验中模拟的实际尺寸范围(单位:m)

根据试验条件,以及已经确定的几何相似比

,由相似原理可知,材料主要物理力学参数的目标相似比为:密度相似比:

;泊松比、应变、内摩擦角相似比:

;强度、应力、黏聚力、弹性模量相似比:

。

2.1. 地层模拟

本文研究的隧道围岩边坡级别为Ⅴ级,基于地勘资料及室内类岩堆体物理力学试验,确定实际工程中类岩堆体的原型参数,并根据相似理论,确定相似模型材料参数的目标值,见表1。

通过大量试验,并运用模糊数学综合评判方法对10余种配比的相似材料进行评判,获得了最优的一组相似材料,分别对相似岩和相似土进行配比,对相似岩,主要采用重晶石粉、河砂、石膏、水泥和水;对于相似土,主要采用黏土、重晶石粉、滑石粉、粉煤灰、机油和水。其物理力学参数见表1。

Table 1. Parameters of the real rock mass and the model material

表1. 围岩原型材料和相似模型材料物理力学参数

2.2. 模型试验装置

根据典型类岩堆体隧道边坡地质资料以及试验确定的相似比例关系,设计研制了尺寸为1.6 m × 1.2 m × 0.6 m的模型试验台架,如图2所示。模型箱底板采用10 mm厚的钢板,为了便于观测试验中岩堆边坡的变形,沿模型架长度方向的两侧壁和一短边侧壁主要部位采用厚度为25 mm的有机玻璃板,另一短边侧壁和顶部不封闭。有机玻璃板内外两侧通过厚度为5 mm的角钢和槽钢进行加固,并对模型槽进行加筋处理,确保模型箱体具有足够大的刚度,从而有效地控制箱体的横向和侧向变形,保证试验处于平面应变状态。

(a) 模型箱设计示意图

(a) 模型箱设计示意图  (b) 模型箱实图

(b) 模型箱实图

Figure 2. Model test installation (unit: cm)

图2. 模型试验装置(单位:cm)

2.3. 试验布置及试验过程

本研究的试验方案同时考虑了开挖和降雨条件下类岩堆体隧道边坡的稳定性,并且试验过程中降雨强度可以有效控制,模拟了不同降雨量和降雨强度的影响。

模型试验布置步骤如下:

1) 在模型箱内侧有机玻璃板上预先涂一层硅脂以减小边界摩擦的约束效应;

2) 进行基岩的配比,基岩材料为泥岩,故按泥岩相似模型材料的配比方案进行材料配比,将河砂、重晶石粉、石膏、白水泥和水按比例混合,搅拌均匀,然后分层(每层约10 cm)填入模型箱中,每加入一层材料后进行压实,直到按要求筑成基岩的实际坡度;

3) 进行岩堆中砂岩块石的制备,砂岩相似材料同样按其制备比例进行混合搅拌均匀,然后在预制的框格模具中进行浇注养护;

4) 在砂岩相似材料养护7天后,从模具中取出砂岩相似材料,按现场地质勘察报告中的砂岩块石尺寸通过几何相似比换算得到的尺寸进行破碎,使相似砂岩块的尺寸主要介于5 mm~20 mm之间;

5) 进行相似土制备,按相似材料配比方案进行相似土配比,搅拌均匀,然后按体积比为1:1的比例进行相似土和相似岩块的混合,即类岩堆体相似材料;

6) 将混合好的类岩堆相似材料分层填入模型箱内,并轻微进行压实,直到模型填筑到要模拟的断面边坡高度(图3)。

试验过程中降雨采用可控制降雨大小的雨淋装置,可模拟不同的降雨强度,隧道边坡开挖采用特制的工具模拟实际的机械开挖。试验典型监测点布置图及照片如图4所示,试验关键节点如表2所示。

3. 试验结果分析

开挖卸载和降雨是影响类岩堆体隧道边坡变形和稳定性的重要因素。本研究通过模型试验对隧道边坡开挖和降雨下的变形特征进行了深入研究,并与实际情况进行了对比分析。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 3. Preparation of a model test

图3. 试验布置

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 4. Measuring arrangement of a model test. (a) Measuring points; (b) Photograph

图4. 试验监测布置图。(a) 监测点;(b) 照片

Table 2. Key stages of model test

表2. 试验全过程关键节点

3.1. 地表位移

3.1.1. 开挖条件下地表位移

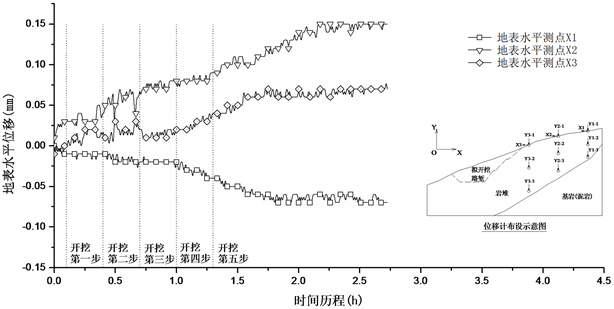

1) 水平位移随时间变化规律

模型试验过程中,类岩堆体隧道边坡在开挖到设计高程并稳定一段时间的整个过程中,边坡地表三个水平位移测点的水平位移量随着时间的先后顺序变化的曲线如图5所示,其中,X1、X2和X3分别表示坡体上方三个断面地表处水平测点,本文中以向坡体内侧位移(向右)为正,以向坡体上方位移(向上)为正,如图5中位移布设示意图中坐标系方向所示。

试验结果表明,隧道边坡分步开挖,开挖断面以上边坡地表的水平位移是逐渐增大的。开挖前面四步内,每步开挖对边坡水平位移的影响程度基本相同;但是第五步开挖完后,坡体地表的水平位移变化量相对于前四步有比较明显的增大。但是总体而言,地表的水平位移值并不大。其中,水平测点X1发生向坡体外侧的位移,而水平测点X2和X3出现了向坡体内侧的位移,这与一般土质边坡的变形规律不同,主要是由于受类岩堆体边坡开挖的影响,坡体内应力发生了调整,类岩堆体边坡内土石结构发生复杂的变化,测点X2和X3附近的块石可能发生顺时针的微小转动,从而导致地表X2和X3处的地表位移朝向坡体内侧。这也说明了类岩堆体边坡的变形规律具有其特殊性。在开挖到设计高程并稳定一段时间后,地表处的水平位移基本趋于稳定,地表的水平位移最大值为0.17 mm。

Figure 5. Horizontal surface displacement vs. time

图5. 地表水平位移随时间变化关系曲线

2) 竖向位移随时间变化规律

类岩堆体隧道边坡在开挖到设计高程并稳定一段时间的整个过程中,模型试验中边坡地表三个竖向位移测点的竖向位移量随着时间的先后顺序变化的曲线分别如图6所示,其中,Y1-1、Y-1和Y3-1分别表示坡体上方三个断面地表处三个竖向测点。

从图6中关系曲线可以看出,类岩堆体隧道边坡分步开挖,上部边坡地表的竖向位移也是逐渐发展的。竖向测点Y3-1的位移向下,而竖向测点Y1-1和Y2-1出现了向上的位移。这同样是因为受边坡开挖的影响,坡体内应力发生了调整引起的。地表的竖向位移值不大,在边坡开挖到路面设计高程后,还需要较长一段时间后才能趋于稳定。在边坡开挖到设计高程并稳定一段时间后,地表的竖向位移最大的仅为0.14 mm。

Figure 6. Vertical surface displacement vs. time

图6. 地表竖向位移随时间变化关系曲线

3.1.2. 降雨条件下地表位移

降雨对类岩堆体边坡具有较大的影响,试验中模拟了降雨对地表位移的影响。

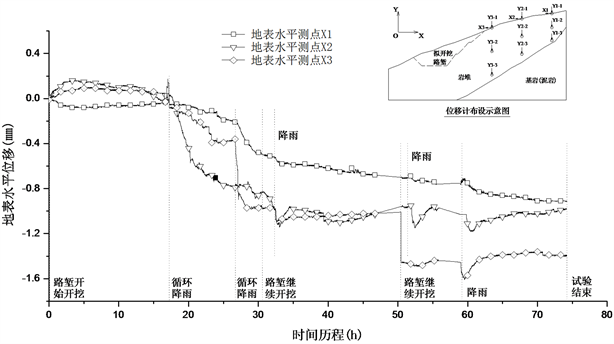

1) 水平位移随时间变化规律

由图7的试验结果可以看出,开始对边坡位移有一定的影响,但是相对于降雨而言非常小。在循环降雨的过程中(对应开始时间点为17.2 h),隧道边坡地表发生了较大的水平位移,其位移变化曲线呈台阶状,且在每次降雨过后都会有较大位移发生。降雨结束后稳定一段时间,再次进行降雨模拟(对应于26.7 h),边坡仍然发生较大的地表水平位移,且随时间的发展而增加。在随后进行的开挖和降雨模拟过程中,发现边坡地表水平位移的变化规律与前面开挖过程的规律基本相同,只是在量值上有所不同。

Figure 7. Horizontal surface displacement vs. time

图7. 地表水平位移随时间变化关系曲线

然而,从整个时间历程内的地表水平位移随时间变化关系曲线可以看出,开挖对边坡地表水平位移的影响相对较小,而降雨对开挖后的边坡的地表水平位移的影响则非常大;每次降雨过后,边坡都会发生较大的水平向位移。在本试验结束时,地表处的水平位移基本趋于稳定,其中,地表水平位移为X3处的最大,为1.39 mm;X2处的其次,为0.98 mm;X3处最小,为0.92 mm。这说明了开挖及降雨过后,靠近边坡处的水平位移越大,远离开挖坡面处的水平位移越小。

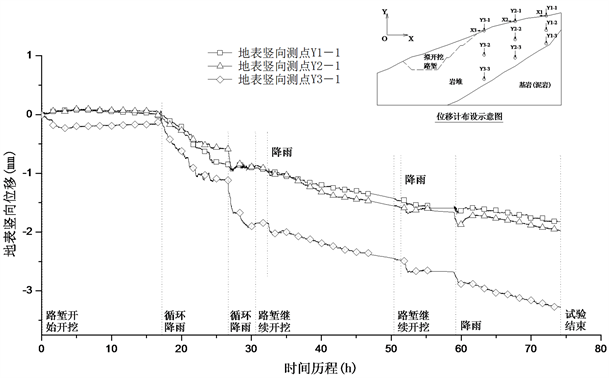

2) 竖向位移随时间变化规律

从图8中关系曲线可以看出,类岩堆体岩堆边坡地表竖向位移的变化规律与地表水平位移的规律基本类似。在每次模拟降雨过后的一段时间内,地表处的竖向位移都在不停的发展,并没有逐渐趋于稳定的趋势,说明降雨对岩堆边坡坡体竖向变形的影响是显著的。降雨过后,在短时间内边坡的竖向变形速率减小幅度很小,其主要原因是,雨水的下渗导致类岩堆体边坡坡体逐渐趋于饱和,类岩堆体体发生了不同程度的软化,使得其强度有所降低,更容易被压缩;而且雨水下渗过程中带动夹杂于岩块间的细小土体颗粒向下运动,使得上部岩土体发生位置调整,类岩堆体在重力及地表下渗水渗透力的作用下逐渐趋于密实;同时,岩土体软化和雨水渗透是一个渐进的过程,需要较长的时间才能完成,从而导致竖向位移不断发生,位移量逐渐增大。在本试验研究中,地表最终竖向位移为Y3-1处的最大,为3.29 mm;Y2-1处次之,为1.98 mm;Y1-1处最小,为1.82 mm。不难看出,越靠近隧道口边坡处的地表竖向位移越大,越远离开挖坡面处的地表竖向位移越小。

Figure 8. Vertical surface displacement vs. time

图8. 地表竖向位移随时间变化关系曲线

3.2. 深部位移

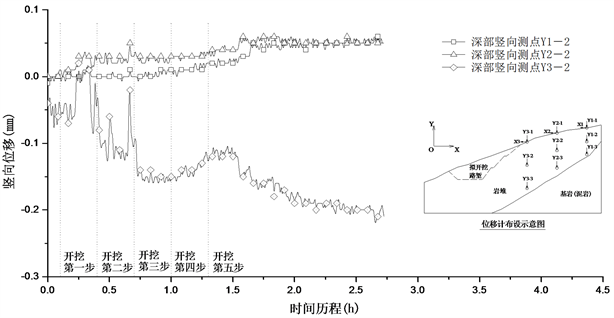

3.2.1. 开挖条件下深部位移

类岩堆体隧道边坡在开挖到设计高程并稳定一段时间的整个过程中,试验中隧道边坡坡体中间部位三个竖向位移测点的竖向位移量随着时间的先后顺序变化的曲线分别如图9所示,其中,Y1-2、Y2-2和Y3-2分别表示坡体中三个断面中部三个竖向测点。

从图9关系曲线可以看出,边坡开挖对坡体中间部位的竖向位移有一定的影响,其中,对离开挖边坡较近的测点Y3-2的影响较大,对远离边坡的测点Y1-2和Y2-2的竖向位移影响相对较小。

Figure 9. Vertical subsurface displacement vs. time

图9. 深部竖向位移随时间变化关系曲线

试验中边坡坡体深部靠近基岩处三个竖向位移测点的竖向位移量随着时间的先后顺序变化的曲线分别如图10所示,其中Y1-3、Y2-3和Y3-3分别表示坡体中三个断面深部靠近基岩面处三个测点的竖向位移值。由图10可知,类岩堆体隧道边坡下部靠近基岩面的竖向位移的变化规律与对应的类岩堆坡体中部三个竖向测点的规律基本相同,其中深部竖向位移最大值分别为0.31 mm和0.11 mm。

Figure 10. Vertical subsurface displacement vs. time

图10. 深部竖向位移随时间变化关系曲线

然而,很明显类岩堆体隧道边坡受开挖扰动后,其坡体中块石和土体的应力与变形比较复杂。虽然无法通过肉眼直接观测到岩堆边坡内土石的细微变化规律,但是从位移变化规律可以推测类岩堆体边坡内土石在受到扰动后的运动轨迹是随机的;岩块可能同时存在平移和转动的运动模式,导致岩堆边坡内各点的位移规律性并不强。但是,从宏观的角度而言,对于整个隧道边坡,开挖对边坡附近坡体的位移影响较大,越靠近边坡处的水平位移和竖向位移一般越大,越远离开挖坡面处的水平位移和竖向位移越小。地表位移一般大于深部位移,且坡体的竖向位移大致随坡体深度的增加而减小。

3.2.2. 降雨条件下深部位移

类岩堆体隧道边坡在开挖及模拟降雨的整个施工过程中,边坡坡体深部竖向位移测点的竖向位移量随着时间的先后顺序变化的曲线分别如图10所示。

图10表明,开挖对边坡深部紧贴基岩处竖向位移的影响相对较小,而降雨对开挖后的边坡深部紧贴基岩处竖向位移的影响则非常大;每次降雨过后,边坡深部都会发生相对较大的竖向向位移。试验结束时,测点Y1-2和Y2-2处的竖向位移基本趋于稳定,而测点Y3-2处的位移还在进一步发展。

综上,开挖和降雨对类岩堆体隧道边坡坡体表面处的影响较大,而越往深处,影响相对越小。竖向位移随深度增加而减小的主要原因是雨水的下渗导致类岩堆材料的软化及土颗粒的下移,使得越往类岩堆体深部的岩土体越密实,而埋深越浅的地方岩土体的结构越松散,从而使得埋深越深压缩量越小。整体而言,类岩堆体隧道边坡地表和深部的水平及竖向位移量不大,也没有出现位移突变的情况,但是隧道边坡上部类岩堆还是有一个整体的向下位移趋势,而且,越靠近地表变形量相对越大。

4. 类岩堆体隧道边坡破坏模式及机理

强降雨条件下,类岩堆体隧道边坡变形破坏的过程如图11所示,基本破坏模式为:拉裂—滑动破坏,由初期的坡体上部拉裂错动,转变为后期的拉剪破坏,其破坏的滑面多为类弧形滑动面。

在降雨条件下,类岩堆体隧道边坡的破坏机理为:土石混合体的类岩堆体边坡的滑体位移、滑体沿滑面位移或滑动带(面)塑性应变的分布及其变化是很不一致的,滑体沿滑面滑动状态起伏不均,因而容易引起滑体变形解体,产生微裂隙和张拉裂缝,更有利于雨水下渗。当类岩堆体隧道边坡坡脚开挖并降雨后,坡体上部表层岩土体因坡体变形发展而首先产生张拉裂缝,并随着变形的发展而逐渐扩展。坡体内部岩土体的受力状态则是处于剪切状态,随着类岩堆坡体弹塑性应变的逐渐累积,导致后缘拉裂面与前缘剪裂面贯通,就会发生第一块滑体的滑动,随后,坡体中、上部的类岩堆边坡因下部滑体滑动失去支撑而紧跟着发生第二、第三块的牵引式滑动。总体而言,类岩堆体隧道边坡滑坡以剪切破坏为主,其滑壁和后缘段为拉张沉陷破坏,前缘段则是逆掩或超覆的方式产生破坏。

(a) 裂缝形成并发展

(a) 裂缝形成并发展  (b) 圆弧滑动

(b) 圆弧滑动

Figure 11. Typical failure mode of talus-type rock mass

图11. 类岩堆体隧道边坡典型破坏模式

5. 结论

本文针对云南典型类岩堆体隧道边坡稳定性问题,基于相似模型试验理论和方法,通过室内结构模型试验,研究了开挖和降雨对类岩堆体隧道边坡变形和稳定性的影响。得到如下结论:

1) 类岩堆体隧道边坡内部各点位移的变化规律具有特殊性,隧道边坡开挖后,类岩堆边坡体内各点的位移存在平移或旋转(包括土体或块石)的破坏特征,显著区别于一般土质边坡的渐进性破坏模式。

2) 类岩堆隧道边坡开挖下对边坡地表水平和竖向位移的影响相对较小,而降雨条件下开挖后的边坡的地表水平和竖向位移的影响则非常大,降雨对岩堆边坡稳定性的影响比开挖的影响显著,尤其是开挖过程中的降雨影响更大,这也揭示了类岩堆体隧道边坡降雨时更易发生失稳的机理。

3) 类岩堆体隧道边坡地表和深部的水平及竖向位移量总体上相对较小,也没有出现位移突变的情况,但在降雨条件下隧道边坡上部类岩堆体有一个明显的整体向下位移趋势,类岩堆体边坡滑移面会随降雨入渗而动态变化。

4) 类岩堆体隧道边坡滑坡以剪切破坏为主,其滑壁和后缘段为拉张沉陷破坏,前缘段则是逆掩或超覆的方式产生破坏,在降雨条件下的破坏多为拉裂–滑动破坏。

致谢

本项目得到了中电建路桥集团有限公司(编号HHZ-JGY-FW-03)的资助,在此一并致谢。