1. 引言

突发公共事件具有即时性和不可预测性,关系民众利益,处理不当易引起社会乃至全世界舆论关注,使矛盾激化。随着新闻传播时代的到来,媒体成为突发公共事件信息发布的重要渠道,也成为政府与公众关系连接纽带(阮璋琼,2007) [1]。除提供真实、公正的报道(岳璐,2007)外,新闻传播后的公众舆论导向有助于政府正确回应突发公共事件,起到缓解矛盾、安抚公众的作用,可见借助信息传播这一媒介,拓展大数据舆情分析路径,有助于突发公共事件话语研究 [2]。在新冠疫情传播的当下,作为自然发生语言的新闻话语符号固然重要,但对其研究的同时还需考虑其他语境因素(徐赳赳,1995),如声音、图像及其色彩等因素所具备的符号意义,如理解有误会引发话语危机 [3]。本研究运用视觉叙事理论,对比中外15所著名高校官网发布的新冠疫情报道配图中符号表征、参与者选择、情感、氛围构建及其图文互动方式等多模态叙事特征的异同,为我国突发公共事件报道提供可借鉴的配图模式,便于构建多维、立体的应急话语体系,为国家语情研究增砖添瓦。

2. 突发公共事件话语研究现状

2020年初爆发的新冠疫情已蔓延至全球,引起各国民众高度关注,相关报道层出不穷,把突发公共事件话语研究推上了风口浪尖。

此类应急话语的前期文献鳞次栉比(于晶,2010,金子惜,2019,赵士林,2015,Abdullah, 2015,Sayyah, 2020),研究视角呈多样化。早期,专家从传播学视角分析了政府与媒体在危机传播中的角色和作用,构建出政府在突发事件中的信息发布模式与策略(于晶,2010) [4]。持有应急话语体系构建离不开语言学理论支撑观点的专家(金子惜,毛浩然,2019)则从话语主题入手,提出改进国内突发公共事件舆情官方话语策略的建议 [5]。Sayyah (2020)在批评性话语分析的跨语言研究框架下,收集并分析多国媒体关于教堂山枪击案的文字报道,以彰显部分国家媒体报道的不实与偏见 [6]。

近几年,专家在传播学和话语分析理论的融合框架下,探究美国纸媒在伊拉克宗教暴力事件报道中的引导作用(Abdullah, 2015) [7],而赵士林(2015)结合社会符号学和系统功能语言学理论,观察、分析网友留言及留言关键词,揭示国内网络话语背后体现的社会结构、集体情感和价值观 [8]。

纵观相关前期成果,研究视角发生了由单一学科向跨学科的重大转变。这种多视角、跨学科的研究方法使突发公共事件话语策略发挥了不可或缺的舆情调控作用,但多数专家仅开展了同一国家的同一事件文本的质性研究,未关注全球突发性公共事件报道的语篇构建及其话语策略,也忽视了依托大数据健全国家应急话语的操作优势。此外,前人研究鲜有对全球突发公共事件报道中视觉图像等非言语符号的多模态叙事功能的研究,而基于现实世界生成的图像并不是“现实”结构的简单复制,他们与生成、传播和阅读这些图像的社会机构利益息息相关,视觉结构绝不仅是形式,他们表达意识形态,在语义上也非常重要(Kress & Leeuwen, 2006) [9]。

本次新冠疫情中,具有信息传播功能的各国高校都试图利用校园宣传平台传递真实、准确和共情的信息,达到师生交流目的,同时在网络生态舆情干预和引导中也发挥重要作用(杜坤林,2011) [10]。观察中、外各大高校的相关报道,除语言符号系统作用于意义交换展现群体态度外,图像、音乐、颜色等其他符号系统也辅助文字符号构建语篇,达到传递疫情信息的效果,使话语意义的解读更全面、准确(朱永生,2007)有必要对此进行分析,因为多模态范式的话语研究从广度和深度上补充了突发公共事件话语的语言学本体研究,从源头上应对了公共事件突发导致的话语危机 [11]。业界多采用Kress & Leeuwen (2006) [9] 的视觉语法挖掘广告、绘本或影视等作品中的视觉图片的符号意义特征,然而Painter et al. (2013) [12] 梳理的视觉叙事理论更优于视觉语法框架,因为该理论能较为清晰和综合地解码多个图像,既揭示图像设计者所传递特定交际意义或实现特定交际功能,又考虑读者解读图像时的认知顺序和认知策略(王硕,尹富林,2011) [13]。本研究拟基于该理论结合符号语言学,尝试大数据舆情分析路径,囊括世界多所高校新肺疫情报道配图,挖掘各高校选择图片符号表征形式、参与主体选择及与读者互动形式、图文排布方式等手法使用的差异性特征,揭示图片作为象征符号所蕴含的交际意图,社会心理等多种社会性含义,凸显大数据在分析话语整体意义的作用,全面建设突发公共事件话语研究的多维度范式。

3. 研究问题及语料收集

3.1. 本研究拟回答以下三个问题

1) 中、外高校新冠报道中视觉图像的概念意义有何异同?

2) 中、外高校新冠报道中视觉图像的人际互动意义有何异同?

3) 中、外高校新冠报道中视觉图像的组篇意义有何异同?

3.2. 语料收集与统计

为对视觉图片进行复杂多模态叙事语篇的差异性解读,本研究收集疫情发生以来9所国内高校和美、英、法和意大利等国6所高校官网首页新冠肺炎报道的配图各24张,涵盖北京大学,清华大学,复旦大学,中国人民大学,中山大学,北京外国语大学,上海外国语大学,大连外国语大学,广东外语外贸大学,和哈佛大学,耶鲁大学,剑桥大学,牛津大学,加州大学伯克利分校,巴黎大学等知名高校,报道时间为2020年2月20日至5月1日。本研究依据标注分类,对中外高校图片各类特征进行分类统计,统计结果见表1。

Table 1. The frequency of all the characteristics of the pictures reported by domestic and foreign universities

表1. 国内、外高校报道图片各类特征频数

4. 中外高校新冠报道配图差异性的视觉叙事解读

Painter et al. (2013) [12] 的视觉叙事理论涉及三部分:由人物表征,事件参与者和背景关系构建的概念意义;由聚焦系统、情感系统、氛围系统组成的人际意义;由图文版面布局的融合和互补关系形成的组篇意义。本研究在该理论框架下,考察中、外15所高校新肺疫情报道配图在概念意义、人际意义和组篇意义三方面的作用和关系,比较中外高校新闻配图叙事方式的异同。

4.1. 中、外高校新冠报道配图概念意义的差异性叙事解读

观察语料,中外高校新冠疫情报道视觉图像的概念意义体现在符号表征、事件参与者和背景关系三方面。人类交际除基本词汇外,还使用包括图像、口号、颜色等多种符号组合表征模态(李战子,刘博怡,2020) [14]。符号表征方式有完整图像和转喻两种。完整表征包含人物面部特征,且明确构建人物身份,而转喻表征仅通过衣着,身体特征等元素代表整体事件(冯德正,2015) [15],引导观众焦聚特定的视觉元素,引发对图像属性的思考。

在使用与疫情密切相关的认知符号表征时(见表2),中外高校报道均选择身体部位“手”和医疗用品“口罩”(占4%)两元素的转喻表征方式。不同的是,国外高校报道还使用“病毒”和“药品”(频次各为9和3次,分别占37.5%和12.5%)元素代表此次疫情。

Table 2. Comparison between symbolic representations used by domestic and foreign universities

表2. 国内、外视觉图像符号表征形式对比

“手”作为社会符号,常被概念映射成“寻求帮助”等抽象意义,顺理成章的成为突发疫情的转喻性元素。新闻报道中,手部图片的表征形式避免了刻画面部特征的复杂工作,加深了观众对手部特征及其动作含义的理解(冯德正,2015) [15]。Painter et al. (2013)还指出,表征形式的数量或规模不同呈现的符号意义也不同 [12]。中、外报道中“手”部特写的数量、形态等差异性特征,使得报道传递的概念意义和叙事特征不尽相同。

国内高校新闻报道中“手”的配图(见图1(a),图1(b))都以多人手部图像呈现,转喻表征具有群体性,即表征“帮助、支持”的概念意义,又传达抗疫行动“万众一心”的凝聚力;国外高校“手”部视觉图像多为单一表征,伴随“水龙头”、“洗手液”等参与者,构建出洗手的动作过程(见图1(c)),传递出“勤洗手是阻断疫情传播的有效途径”的概念与文本语言交相呼应,构成交互模态。

(a) 大连外国语大学

(a) 大连外国语大学  (b) 中国人民大学

(b) 中国人民大学  (c) 耶鲁大学

(c) 耶鲁大学

Figure 1. The symbolic representations of hand used in domestic and foreign reports

图1. 国内、外报道配图中手部特征表征形式例图

在转喻过程中,“手”的生理状态与某种形态相联并指代人类心理状态过程(司建国,2008) [16],使图片具有了事件叙事特征。如大连外国语大学新闻报道配图(见图1(a))中8只不同性别的人手竖起大拇指的表征形式有“褒奖”、“称赞”之意,传递了参与者正面积极的心理状态。大拇指为矢量,射向上方的五星红旗,传达出国家政府呼吁民众“众志成城”、“共克时艰”的正确决策力。中国人民大学(见图1(b))中向下伸出的2只手为矢量紧紧握住了向上伸出的手,体现参与者凝心聚力的心理过程,表达出中国民众“团结一心”战胜疫情的决心。

在采用完整表征形象进行事件叙述的图像中,参与者选择不同,使观众理解事件的概念意义和观众对事件的情感投入具有差异性。表3数据显示,新冠疫情报道的人、物配图中,中、外高校除使用“医护人员”外,还采用教师、行政人员、学生或医疗器械为参与成员,但出现频率差异度显著。国内高校报道网上教学活动图片的主体多为“教师”与“行政人员”,总占比58%,而国外高校报道使用“学生”(占17%),“医疗器械”类图片(占比13%)辅助新闻文本的比率远远高于国内报道,却未出现“行政人员”。

Table 3. Comparison of the participants chose in Covid-19 reports between domestic and foreign universities

表3. 国内、外高校新冠疫情报道人、物参与主体对比

图2(a)和图2(b)分别为疫情期间,复旦大学和上海外国语大学线上授课报道配图,均以“教师”为叙事主体,可见国内报道宣传高度重视疫情期间教师团队为线上授课的付出,突出教师在教学活动的主导地位。但图2(a)中外籍教师的目光矢量射向观众,形成与读者的互动,而另一只手为矢量,射向电脑键盘,使观看者邀请到高校教师“停课不停教”的故事中去。图2(b)女教师的目光直接射向电脑屏幕,观众以旁观者的姿态了解高校教师如何积极承担远程教学任务的。

(a) 复旦大学

(a) 复旦大学  (b) 上海外国语大学

(b) 上海外国语大学  (c) 剑桥大学

(c) 剑桥大学  (d) 牛津大学

(d) 牛津大学

Figure 2. Participants used in the online teaching report by domestic and foreign universities

图2. 国内、外高校新冠报道网络授课报道配图中人物参与图

与国内报道不同,国外高校线上授课宣传图片的参与主体为学生,突出了学生参与线上教学的热情。如剑桥大学和牛津大学网络课程报道配图(见图2(c),图2(d))参与者的目光均为投向教师或电脑屏幕的认真听课的学生,体现出学生参与网上教学的主动性。

视觉图像背景设置有细节水平维持和细节水平变化两种(Painter et al. 2013) [12],前者指图片呈现时始终维持背景丰富程度,细节保持不变的背景形式,而细节水平变化则指增减背景细节,通过提高或降低背景的丰富程度来突出参与者的重要程度,引导观众更关注参与主体特征或行为动作。本研究收集的多为单幅非连续图片,通过观察其细节水平高低发现,国内高校报道中体现较高细节水平的语境化复杂背景图片有22张,占91.7%,而国外高校较低细节水平的简单背景图片居多,有14张,占58.3% (见表4)。

Table 4. Comparison of the level of detail of visual images between reports by domestic and foreign universities

表4. 国内、外高校配图视觉图像背景细节程度对比

中国人民大学(见图3(a))除学校行政人员及医护人员以外,学校环境细节程度较高,清晰显示房间各种元素,营造较为浓厚的校园氛围,这种高语境化图片叙事的整体氛围感更强,所构建的故事情节丰富,代入感更强,而英国剑桥大学(见图3(b))摄制背景为单色墙面,合成图片也是单一纹样背景,弱化环境细节,去语境化程度高,目的是吸引观众关注被凸显的图像参与者——医护人员,加深观众对他们敬业精神的理解。

(a) 中国人民大学

(a) 中国人民大学  (b) 剑桥大学

(b) 剑桥大学

Figure 3. The level of detail of visual images in reports by domestic and foreign universities

图3. 中、外高校报道中视觉图像背景细节程度图片

中外高校报道配图在符号表征、参与主体选择及背景关系上的差异可反映选择图像目的差异。国内高校报道配图中参与者以人为主体,包含教师、学生、医护人员和行政教员等,反映出全国上下投身抗疫行动的整体性,而国外高校更多用病毒、医疗器械等物体为图像主体,客观展现疫情防控和阻断疫情方式等情景,与观众互动较少,但国外高校报道配图中较大比例采用去语境化程度高的简单背景图片,凸显主体参与者形象,弥补物体图像缺少互动的缺失。

4.2. 中外高校新冠肺炎报道配图人际意义的差异性叙事解读

语言系统的及物性与人物特征和环境背景关系密切相关,但言语态度离不开视觉情感介入,为语言系统提供了强有力补充,构建了人际意义。视觉叙事理论采用聚焦、情感、氛围三个子系统构建人际意义(Painter et al. 2013) [12]。其中,聚焦系统包含图像参与者是否与观众互动,图像为观众提供何种视角,判断依据为是否有眼神接触。

观察语料,中外高校新冠报道的医护人员类图片有目光接触镜头和旁观两种,但图像为读者提供的接触与旁观的互动方式在量化统计上明显不同,对图像人际意义构建起了有效作用。如国内选用医护人员的目光投射镜头方向的图片比例(70%)远高于国外此类图片(33%)而国内医护人员的目光投射患者方向的图片(29%)却低于国外此类图片(67%) (见表5)。这种图像人物视角选择和与读者互动关系设置所体现的人际意义差异性反映了图像选择意图差异。中国高校配图多选择接触读者目光、将医护人员作为中介,邀请读者置身于故事的叙事过程并融入医护抗疫氛围中,从而讲好中国抗疫精神的故事。而国外图片多为不接触读者目光,视觉图片仅提供“疾病”、“防疫”和“控疫”信息的符号系统。

中山大学和复旦大学官方网站图片(图4(a)和图4(b))中穿蓝色和白色防护服的医护人员或分站病床两侧或坐在电脑前,目光均射向观众,邀请观众到医务人员兢业工作的故事中去,增强了读者的身份认同感。

Table 5. Comparison of the direction of vision projection in the visual images of medical staffs

表5. 医护人员作为参与者图片中目光投射方向对比

依据观众视角是否与图像参与者视角重合,图像又分有中介与无中介两种(Painter et al. 2013) [12]。前者指读者视角不同于图中人物视角;后者可细分为直示主观视角,即读者视角跟随图中一位人物视角观察另一位人物的反应;和引发主观视角即读者视角跟图中人物视角不一致,但可以推断出图中人物面对的角色视角。中山大学6名医护人员的手作为矢量,指向病床或患者,使他们引发主观视角的表征明确,视觉上将读者带到了医生护理工作中去,起到了医者仁心、爱岗敬业的叙事作用。同样,图4(b) (左)的医护人员的左手为矢量射向电脑,邀请读者进入医护科研人员新冠疫苗研发的故事中去。

(a) 中山大学

(a) 中山大学  (b) 复旦大学

(b) 复旦大学  (c) 剑桥大学

(c) 剑桥大学  (d) 耶鲁大学

(d) 耶鲁大学

Figure 4. Vision projection of domestic medical staffs in reports by domestic and foreign universities

图4. 国内、外高校配图中医护人员目光投射方向图

相反,剑桥大学所选配图(见图4(c))医护人员目光投射向患者,并未与读者目光接触,读者置身事外观察和了解叙述的故事内容。而耶鲁大学报道配图(见图4(d))虽用客观视角将医护人员目光投射向镜头,意图实现与观众互动,但目的是吸引读者关注他们提供的信息(“offer information”),即手中的“药品”,提示读者科技是人类同疾病斗争的锐利武器。

在视觉叙事中,颜色也被Painter et al. (2013)看成一种人际意义资源,用于构建情感基调,称为氛围(ambience) [12]。在彩色图像中,鲜亮色彩建构兴奋、有活力的情感;而灰暗色彩构建沉郁、克制的情感(Painter et al. 2013) [12]。色彩包括色度、色调、自然度三个维度(冯德正,2015) [15],以红色与黄色为主的暖色调构建温馨、舒适的氛围;而以蓝色与绿色为主的冷色调给人以冷漠、疏远的氛围。自然度越丰富越能反映其自然色彩,给人以熟悉、亲近的感觉,拉近与读者的距离;单一的颜色则显得比较抽象,感觉陌生,疏远与读者的情感距离。

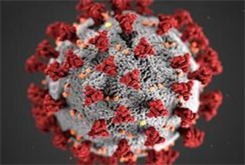

国外高校新冠报道中“病毒”图片成为配图首选,由一个或多个病毒的放大图像构成(见图5)。从概念再现角度看,无论选用分类过程还是符号过程,病毒图像都可被看作是新冠状肺炎这种疾病的组成部分。图片除保留了现实所描绘的圆形和带有向外衍生触角两项特征外,全部图片还采用深绿色、深蓝等冷色调对病毒填色,为读者建构出沉郁、可怖的情感,单一颜色的采用疏远了与读者的情感距离(冯德正,2015),向学生传达了疾病的威慑力,远离新冠病毒的必要性 [15]。

(a) 哈佛大学

(a) 哈佛大学  (b) 牛津大学

(b) 牛津大学  (c) 牛津大学

(c) 牛津大学

Figure 5. Features of the virus in the visual images in reports by foreign universities

图5. 国外高校新闻报道中“病毒”图像特征

视觉图片中非人物元素的显著性多产生于一系列交互的综合,其中通过色彩或色调对比产生的显著性多来源于饱和度高的颜色与饱和度低的颜色的碰撞(Kress & Leeuwen, 2006) [9]。图5(a)~(c)中的病毒类图片均采用饱和度较高的黑色作背景,衬托沉重的氛围,病毒图像本身则采用另一色调的高饱和度的红色、绿色或深蓝色,用以前景化“病毒”这一元素。

国内高校新冠肺炎报道的配图几乎无“病毒”这一概念元素,代之以“口罩”或“国旗”。色彩的象征性可引发人的联想,使色彩与情绪、情感相联系(古大治,2000) [17]。较于国外高校的绿、蓝、紫等冷色的冷淡、疏远感,国内高校报道图片采用的红、黄等明亮的暖色,给人以温暖、热烈等感受,具有唤醒情感的力量,更具调动学生积极情绪的功能(王伟凝,余英林,2003) [18]。如上海外国语大学官网配图(见图6(a))以饱和度较低的蓝色为背景,用饱和度较高的亮蓝色绘制口罩图像,置于正中位置,与灰暗颜色的背景形成对比,凸显其主体地位,表达了口罩在抗疫中的重要性。

北京大学官方网站图片(见图6(b))由诸多人像合成为,降低亮度和饱和度,调色为土黄色,而左上方的五星红旗的鲜亮饱和的红色与土黄色的背景形成鲜明对比,使得红旗被前景化,覆盖在背景的人像上,透露出图像背后所蕴含的党与人民之间保护与被保护的关系。

图像表征形式的写实具体性、抽象程度等风格还可用来设定的读者与图像主体之间感情关系(Painter et al. 2013) [12]。图像的表征方式分介入和异化两种。介入即作者依据图像的风格类型和抽象程度不同,读者与图中人物建立不同的感情关系,视觉叙事情感介入程度也不尽相同。如加州大学伯克利分校(见图7(a))试图使用真实事物图片营造洗手景象,产生行为效应,激发学生积极参与洗手活动。而耶鲁大学则选择的洗手图像为较抽象的绘画风格(见图7(b)),周边辅助以口罩图片,提醒读者“洗手”与“口罩”为预防疾病两大途径,图像与图片的两处文字“COVID-19”和“INFECTION REVENTION”交替出现的表现形式,既突出病毒与防御手段间的因果关系,又反映防御手段与抵御感染之间的类属关系。

(a) 上海外国语大学

(a) 上海外国语大学  (b) 北京大学

(b) 北京大学

Figure 6. The features of saturation in the visual images of Covid-19 reports by domestic universities

图6. 国内高校新冠报道配图中色彩极差性特征

(a) 加州大学伯克利分校

(a) 加州大学伯克利分校  (b) 耶鲁大学

(b) 耶鲁大学  (c) 加州大学伯克利分校

(c) 加州大学伯克利分校

Figure 7. The styles of Covid-19 pneumonia reports used by foreign universities

图7. 各校新冠肺炎报道配图风格

异化通常采用讽刺性漫画风格塑造一种超现实特征,凸显人物的异质性特征,无法激发读者的共情,只以批评性的态度阅读(Painter et al., 2013) [12]。除“手”以外,在加州大学伯克利分校新冠病毒报道中出现的“病毒”(见图7(c))图片,除写实描绘其显著特征外,还增加了手、眼睛和嘴等病毒本身不具备的元素,将病毒概念隐喻化成有生命物体。图像采用饱和度高、冷色调的绿色为病毒基地色,向外衍生的触角轮廓鲜明,烘托出新冠病毒可怕、怪异的非现实氛围,手的数量通过增量法(upscaling)增至6只(Economou, 2009) [19],完全被妖魔化。病毒的眼睛和牙齿使用的红色,显著性明显异于病毒的绿色背景,勾勒出病毒似一类长相奇特的妖魔。病毒深红的眼睛直视读者,使读者产生恐惧、害怕病毒的感情(Anstey & Bull, 2000) [20];而现实中本来应该是洁白光亮的牙齿也被异化成血淋淋的深红色,产生妖魔作恶多端,对人类危害性极大的恐怖效果,引发读者远离妖魔的情感概念。

4.3. 中外高校新冠肺炎报道配图组篇意义的差异性叙事解读

语篇内的相同模态或不同模态符号之间需具备连贯性(Kress & Leeuwen, 2006)才能达到最佳交际效果 [9]。Painter et al. (2013)的视觉叙事理论强调视觉图像中文字和图像的布局所构成各元素的主次关系、元素间意义补充以及图像叙述事件间停顿等含义,他们认为任何特定元素在整体中的角色取决于它是被放置在左边还是右边,中间还是边缘,或者图片页面空间的上方或下方(冯德正,刑春燕,2011) [21];不同模态符号的显著性无法客观衡量,来源于大小,形状,色彩,色调,图像所处位置及一些特定的文化因素等(Kress,Leeuwen, 2006)的差异比 [9]。

组篇意义的图文布局关系分为互补和融合两种,前者指图像和文字各占一定篇幅,图文无重叠、无遮盖,而后者指文字与图像融为一体,分将话语,思维,声音通过语泡等形式在图片中体现的投射语义关系和图像与文字各自意义在视觉图像中相互联结,互相阐释、补充或增强(冯德正,2015)的扩展语义关系两种 [15]。

中、外高校网站中图文结合类图片的使用量分别为5张和3张(见表6),呈较大相似性,如(共7张图片)采用白色文字与高饱和度色彩的图像形成色彩极差,凸显图像、文字两种模态符号的显著性,吸引观众注意文字内容,确保读者正确理解图像传递信息。

Table 6. Comparison of visual images composed of texts and pictures used by domestic and foreign universities

表6. 图文结合类图片比例表

本次采集的中、外高校网站的新冠疫情报道中,共6张图片为融合类图文排布方式(如图8),图像与文字交互阐释,呈扩展语义关系(如图8(a)~(d)),但国内高校报道采用文字补充图像信息方式,而国外高校文字用以描述图像内容。如国内高校选取图片(图8(c),图8(d))中多为“手”图像和抗疫人员,文字内容升华为“万众一心”等抗议口号,补充了图像内容(陈冬纯,陈芝敏,2019) [22]。而国外高校图片(如图8(a),图8(b))主体为“病毒”,少数有“手”图像,文字内容均为“COVID-19”,二者内容对等(陈冬纯,陈芝敏,2019),文字描述图像内容或阐述图像的身份 [22]。

国内、外高校选择图片差异源于其对待新冠状肺炎疫情的不同态度和引导学生做出响应不同的行为意图。国内高校多选取选择人物类、索取类图片,采用暖色调,拉近与学生距离,呼吁学生响应国家号召,营造“举国抗疫”,“万众一心”的积极、正面的抗疫氛围。国外高校则采用病毒类、阐述类图片,以冷色、抽象形式为基调,突出病毒的危害性,烘托除防疫严峻的氛围,提醒学生提高警惕,积极做好自我保护。

在视觉叙事框架下,国内、外高校新冠疫情报道配图特征及其差异得以充分体现。概念意义上,国内、外高校在表征形式、人、物参与和背景关系上均有明显差异。与国内高校报道图片相比,除“手”和“口罩”两种符号外,国外报道还使用了“药品”和“病毒”等符号,尤其“病毒”图片占比超三分之一,且被塑造成“可怖”“妖魔化”的形象,制造出远离疾病的情感基调。尽管国内、外高校均使用手部特写图片,国内配图中的“手”呈群体性,传达“万众一心”、“攻坚克难”的概念意义,国外则用“水龙头”和“洗手液”加以辅佐,构建洗手的动作过程,传递“勤洗手,防新冠”信息。此外,国内高校复杂背景图片使用量远超国外高校报道,目的是构建图像整体的故事氛围,国外高校使用的简单背景图片意在凸显事件参与者的行为过程。

(a) 牛津大学

(a) 牛津大学  (b) 巴黎大学

(b) 巴黎大学  (c) 清华大学

(c) 清华大学  (d) 大连外国语大学

(d) 大连外国语大学

Figure 8. Visual images combining pictures and texts in the reports of Covid-19 by domestic and foreign universities

图8. 国内、外高校新冠病毒报道中图文结合类图片

从人际意义来看,国内高校使用接触镜头图片比例较高,与观众互动程度高,而国外高校多为旁观镜头,目的是客观陈述整体事件。此外,为构建阴郁、恐怖的氛围,国外高校的病毒图片均用高饱和度的冷色调填色,而国内高校则使用鲜亮的红、黄等暖色填充口罩、红旗、手部特写图片,似在诉说抗疫过程中的暖心故事。

国内、外高校报道中的图文结合类图片所构建组篇意义相同点居多:均采用白色文字与高饱和度色彩的图像凸显图文两种模态的显著性,确保读者正确理解图像传递信息;均采用融合类图文排布方式,使图文字的阐释具有扩展语义功效,但国内高校报道采用文字补充图像信息,重在呼吁民众合力抗击疫情,而国外高校以文述图,突出病毒与疫情的危害。

5. 结语

新闻言语系统与图像系统虽不必互补,但图像系统功能不容小觑,因为图像和语言一样,对社会现实和心理现实既具有复制作用,又具有重新构建的作用(朱永生,2007) [11],便于读者解读新闻文本意义。本研究结合视觉叙事理论,对比中外高校新冠肺炎报道配图,揭示不同高校在图片的认知符号表征、参与者选择、图片内部各元素的排布等差异性特征,旨在将多模态分析法融入到突发公共事件的话语分析当中去,以揭示视觉符号所蕴含的交际目的和意图等社会性含义,提升新冠肺炎报道的图片宣传策略和效果,更能起到防疫作用。我国高校在推出宣传抗疫防疫报道时,也应汲取国外高校类似报道配图的优势:第一,提升宣传图片多样性。国内高校在构建积极的医护形象和全民上下万众一心抗疫精神的同时,可将“病毒”、“药品”形象纳入参与者行列,增加病毒危险性和疫情严峻性的客观宣传,引导学生正视防疫行动的严肃性;第二,加强宣传图片的警示作用。高校应适量采用冷色调,抽象类病毒及防疫图片,凸显病毒的“可怕”、“危险”等特征,以警示学生疫情防控的重要性。第三,疫情的应急传播话语中,应该创建各类紧急事件必需的通用性和特殊性图像符号和指示符号,便于读者准确、快速理解图片的多模态意义,不会产生严重的符号误读现象。