1. 引言

在经济全球化的背景下,文创产业已经成为21世纪的黄金产业,也是各国竞相发展的朝阳产业。资源具有稀缺性,而文化创意则具有无限性 [1]。1994年澳大利亚政府首次提出了建设“创意之国”的文化政策 [2]。1997年英国建立了“创意产业特别工作组”,并在次年的研究报告中第一次明确了“创意产业”的概念 [3]。此后,文创产业在北美、欧洲、澳洲、日韩、新加坡等迅速发展起来。相比较国外,中国文创产业发展则略显滞后。从2003年起,我国文化事业开始不断改革转制,文创产业开始起步,近十年内文创产业逐渐被国家视为重点发展产业 [4]。

对于文创产业的学习和研究来说,应将其分成表里。文创产业的产业发展及实践可以看作表层,而文创产业理论构建则应该作为里层。世界上文创产业在叫法方面多有不同,但其相关概念大多来源于文化产业、创意产业、版权产业、信息产业和内容产业等相关产业理论 [5]。文创产业理论源头可以追溯到1912年熊彼特首次提出“创新理论” [6]。随后,约翰·霍金斯 [7]、奥克利 [8] 等学者不断对其进行补充和丰富。此后,美国、联合国等国家或组织从不同角度对文创产业进行了详细的阐述与界定 [9]。对于我国而言,在2009年才首次提出“文创产业”的概念 [10],目前我国文创产业理论研究还处于不断完善和探索阶段,所以在大力发展文创产业的同时更应该不断研究和丰富其产业理论,让理论更好地指导文创产业的可持续发展 [11] [12]。

为了方便对我国文创产业理论进行研究,本文以“文创产业”为检索词,对中国国家图书馆馆藏中文图书进行检索,根据中国图书馆图书分类法的分类规则,选取了文创产业著作(专著和教材)共67部。通过网络搜索收集图书相关信息,建立起文创产业理论著作的Excel数据表,内容包括书名、著作性质、第一作者、作者相关信息、出版日期、被引用量、图书相关内容等信息(数据的收集截止时间为2020年12月)。通过对我国文创产业理论著作的统计,系统地梳理我国文创产业理论体系发展状况,并进行分析和评价,以求发现其理论发展过程中存在的问题,并提出相应意见建议。

2. 著作的相关信息分析

2.1. 作者信息分析

在著作的第一作者中,作者最高学历的一级学科背景具有多样化的特点,涉及文学、经济学、管理学、艺术学、教育学、法学、工学、理学等多个学科(见图1(a)),这一方面意味着文创产业理论研究是一门交叉性强、涉及面广的学问 [13],受到了不同学科的学者们的共同关注与探索,为其发展提供了肥沃的学术滋养,各种不同观点的交锋与融合,避免了内容的同质化,为其带来了源源不断的活力 [14];而另一方面则反映出在文创产业理论研究方面言人人殊,概念上的分歧与混淆在一定程度上也会引起产业规划的混乱。另外,学科背景是文学的作者比例高达43%,接近总人数的一半,这显示出了文创产业与文学文化有着极强的关联度,中国文化对于文创产业具有极高的重要性。

如果将作者的所在单位分为高等院校、科研机构、政府部门、文化企业四类,可以发现来自高等院校的作者占到了总人数的72%,而来自文化企业的作者却只占了3% (见图1(b))。这说明了我国高等院校已经成为中国文创产业理论研究的绝对主力。随着数字经济的来临,我国文创产业实践发展火热,全国各地的文创产业园区层出不穷,而其理论研究与人才培养则相对滞后 [15],长期忙碌在文创产业一线的文化企业工作人员难以有时间和精力全身心的投入到其理论构建中来,大部分著作都是由科研院校的专家学者对各地实践的总结归纳。

2.2. 历年出版量分析

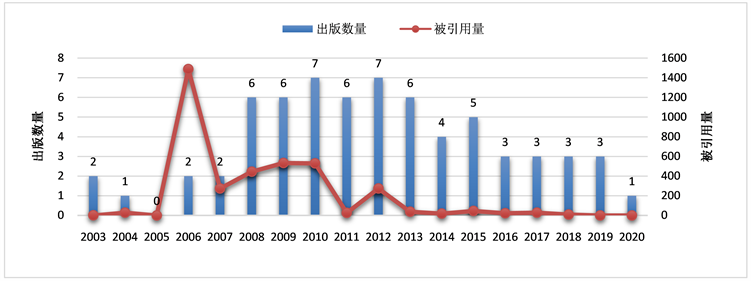

在历年著作的出版量方面,呈现出先上升后下降的变化趋势。在2003年,第一部致力于系统建构中国文创产业理论的著作——夏学理编著的《文化创意产业》问世,之后在中国台湾地区又先后出版了方芷絮编著的《认识文化创意产业》、于国华编著的《文化创意产业实务全书》,这说明中国文创产业理论研究发端于中国台湾地区。在2006年左右,随着中国文化体制的不断深化改革,以厉无畏编著的《创意产业导论》为代表的一系列文创产业理论著作相继出版,其理论研究开始在中国大陆兴起。直到2012年,国内学者对文创产业理论的研究达到高潮。可以发现在2008~2015年我国出现了一个文创产业理论研究以及著作出版的高峰期,其著作出版量分别为6部、6部、7部、6部、7部、6部、4部、5部,占到了出版总量的60% (见图2)。

Figure 2. Publications and citations over the years

图2. 历年出版量和被引用量

2.3. 各地区研究热度分析

为了探讨中国各地区对于文创产业理论研究的热度,本文从著作第一作者的行政区域分布出发,对其相关信息进行统计。统计显示,北京、台湾、上海的作者分别有21人、8人、7人,各占到了总人数的34%、13%、11%,跟随其后的还有福建、山东、四川等地(见图1(c))。可以发现除少量教育资源相对缺乏的偏远地区外,中国大部分省市都积极参与了文创产业理论的研究。

为了进一步分析中国各地区对文创产业理论的研究情况,本文将作者所在地域划分为东部地区、中部地区、西部地区以及中国台湾地区。可以发现东部地区的作者有44人,比例高达72%,中国台湾地区、中部地区、西部地区的作者分别为8人、6人、3人,分别占比13%、10%、5% (见图1(d))。这表现出了其理论研究发展不均衡问题突出。经济发达、教育水平高的东部地区对于文化创意产业理论研究具有极高的热度,东部地区的北京、上海以及中国台湾地区不仅是经济中心,更是中国文创产业理论研究和构建的重要学术中心,而越是处于内陆的中西部地区,对于其理论研究的热度越低 [16]。这与我国经济发展格局基本相同,说明其理论研究与经济发展水平、教育发展状况有着重要关系。

2.4. 著作学术影响力分析

如果文创产业理论著作的历年出版量表现了我国对于其产业理论研究的热度变化,那么文创产业理论著作的被引用量则大体反映了中国文创产业理论体系的学术影响的质变过程 [17]。可以发现,在2006~2010年出版著作的被引用量较高(见图2),可以说明在这一时期是我国文创产业理论研究取得丰厚学术成果的黄金时期,产生了大量优秀理论作品以及优秀人才。

年均被引频次显示了著作中的观点在学术圈被认可的程度,在很大程度上可以代表一部理论作品的学术影响力。本文选取年均被引频次 ≥ 5次的著作作为高被引频次著作。在拥有被引用量的55部著作中,年均被引频次 ≥ 5次的著作有17部,其中著作性质属于教材的有11部,占65%,属于专著的有6部,占35%。根据各著作的年均被引频次得到高被引频次著作排名(见表1)。

Table 1. Rankings of highly cited works

表1. 高被引频次著作排名

从作者背景来看,无论是在著作数量上还是在学术影响力上,厉无畏先生皆排名第一,其著作分别为《创意产业导论》、《创意改变中国》、《创意产业新论》。厉无畏先生是中国文创产业理论的奠基人,被誉为“中国文创产业之父”。显然,这与厉无畏先生在中国文创产业领域取得的巨大学术成就、突出理论贡献有关。排名二、三位的分别为蒋三庚教授、金元浦教授,著作分别为《文化创意产业研究》、《文化创意产业概论》,此二人也皆是文创产业理论界极具话语权的专家,拥有极强的影响力。

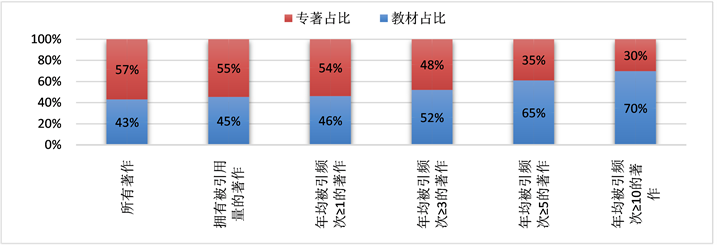

从著作性质来看,随着著作年均被引频次的提高,著作性质比例不断发生变化,教材所占比例逐渐上升,如果暂不考虑历无畏先生在文创产业理论研究方面强大的个人影响力,可以发现教材的引用频次和受关注程度大大超过专著(见图3)。著作学术影响力除了受作者学术成就及其背景的影响外,在著作性

Figure 3. Proportion of the nature of works that varies with annual citation frequency

图3. 随年均被引频次变化的著作性质比例

质差异这一方面也是值得注意的。近年来,习总书记反复强调文化自信对于中华民族伟大复兴的重要性,而文创产业的研究与发展可谓是文化自信的重中之重。随着我国文化教育体制不断深化改革,各大科研院校理所应当承担起这个重任,不断探索和丰富中国文化创意产业理论体系,积极影响更多有志学子不断投身该领域,以取得新的成绩。

3. 著作的内容分析

3.1. 关键词共现分析

著作关键词很大程度上可以反映著作研究主题以及主题之间的相互联系,本文使用社会网络分析法对著作关键词进行共现分析。首先利用关键词数据得到31 × 31的共现矩阵,然后运用Ucinet软件进行分析并且通过Netdraw程序将关键词数据可视化(见图4)。

在社会网络分析中,中心度表示了某节点在其网络图中所处地位的核心程度 [18]。关键词中心度测量结果显示:“创意”、“文化产业”皆位于前两位,尤其是“创意”都以极高的分值排名第一;比较重要的还有“创意研究”、“文化”、“产业发展”、“中国”、“产业”这几个关键词。这意味着,在中国文创产业理论研究领域,“创意”与其他关键词具有极其密切的直接联系,是其他关键词建立联系的十分重要的中介。

在著作关键词网络图谱中,两节点之间的连线代表了二者之间具有联系,连线越粗则代表两关键词在著作中共现的次数越多,联系越强,反之越弱 [18]。通过观察可以发现:首先,“创意”在中心向外辐射,与其具有直接联系的关键词众多,形成一个发散状的图谱,这说明中国文化创意产业理论体系是一个以创意为核心的,蕴含了中国文化、社会、经济以及产业发展等多方面丰富内容的,多领域的联合体,不同要素彼此互为依托、相互影响,创意与创新处于中心位置为其发展提供源源不断的动力。其次,“创意”+“文化产业”+“创意研究”、“创意”+“文化产业”+“中国”、“创意”+“中国”+“文化”以及“创意”+“文化产业”+“产业发展”等形成了较为稳定的三角形结构,说明其独立领域的理论研究体系已经开始慢慢建立 [19]。

3.2. 主要内容分析

为了方便对著作内容的研究,本文选取引用量较高的部分著作进行分析。通过对不同著作的研究内容进行比较,发现其研究内容主要包括基本理论概念、产业发展历程、国家文化安全、产业资源状况、产业组织形式、产业市场运行、产业价值链、产业集群、产业外部环境、国内外实践与经验、产业发展战略规划等问题。通过分析梳理各著作的主要内容与整体框架,发现我国学者对中国文化创意产业理论体系的研究主要从经济、文化、区域这三种不同视角出发。著作体例主要包括主题概述型、总论分述型、理论引用型、文献汇编型以及综合型等类型。而在研究方法的运用方面,则主要包括文献研究法、思辨研究法、实证分析法、分类研究法以及案例分析法等等。

例如,厉无畏主编的《创意产业导论》即是典型的主题概述型著作,其从产业经济学的角度出发,运用思辨研究法以及大量案例分析,以创意产业为中心主题,着重讨论了基本理论内涵、产业组织形式、产业市场运行、产业链、产业外部环境、融投资以及资源状况、国内外产业案例的实践与经验等问题。该书的优点是体例比较完整,而且依靠作者在该领域的理论深度与学术背景,使得著作知识面覆盖较广、理论性强;但缺点是由于著书较早,其部分案例不够新颖。

刘泓主编的《文化创意产业十五讲》是总论分述型著作,该书侧重于文化角度,在保证文创产业基本理论框架和知识体系的科学性与完整性的同时,运用分类研究法以及案例分析法,对国内外以及港澳台等地区的文创产业发展状况进行分析研究,特别是将影视动漫产业、数字游戏产业、旅游会展产业、创意城市与城市文化产业分别作为一专题进行分析研究,并且引入大量鲜活的案例。

吕学武主编的《文化创意产业前沿》属于文献汇编型系列丛书,运用文献研究法以及案例分析法,汇集了大量专家和学者关于文化创意产业的理论建设、政策制定、产业布局、产业实践、人才策略、投融资体制等的文章,其既对文创产业理论体系进行了梳理论述,又提供了大量案例以及代表性观点。

杨永忠主编的《创意产业经济学》属于既进行了主题概述又有理论引用的综合型著作,该书从管理学以及产业经济学的角度出发,对文创产业基本理论框架和知识体系进行了论述,运用实证分析法,采用SCP范式对文创产业组织进行了系统分析,提出了文创产业结构的SMP分析框架,并且在SCP分析的基础上建立了ISCP传导模型,分析了制度对文创产业发展的影响。

蒋三庚主编的《文化创意产业研究》属于总论分述型加理论引用型的综合型著作,该书从理论与实践两个层面进行论述,侧重于区域视角,运用了思辨研究法、分类研究法以及案例分析法,在梳理了文创产业基本理论概念后,引入产业集群以及企业生态群相关理论,特别是进行了对国内北京、上海、天津、深圳和广州等城市的文化创意产业发展模式理论的探讨。

吴存东著的《文化创意产业概论》属于综合型著作,该书从人类经济社会的角度出发,运用思辨研究法、分类研究法以及案例分析法,既对文创产业理论体系进行了系统的主题概述,又引用了成熟明确的理论,在最后一章将文创产业划分成十二大类,并对其中的每一类的基本情况展开详细阐述。

4. 中国文创产业理论体系评述

从理论研究来看,中国文创产业理论体系是一个以创意为核心的,蕴含了中国文化、社会、经济以及产业发展等多方面内容的,多领域的联合体,不同要素彼此互为依托、相互影响,创意与创新居于核心位置,为其发展提供源源不断的动力。但在其发展过程中,也存在着诸多问题,下面将介绍其存在问题以及相应建议:

理论研究相对滞后于文创产业实践。在大力建设文创园区、发展文创实践的同时,加强文化创意产业理论体系的构建,进而指导文创产业可持续发展。协同好政府政策、文创企业、高等学校、科研院所的交流协作机制,建立官产学研四位一体相融合的文创产业发展模式,加强优秀理论的研究和探索,促进文创产业理论研究的深度发展。

研究范式尚未形成统一,理论概念存在分歧。对于中国文创产业理论研究而言,涉及学科面广,虽然在一定程度上避免了内容的同质化,但也没有形成标准的研究范式。文学背景的学者更多关注的是文创产业的文化属性,对其产业发展、企业管理以及经济效益则不太关注。而具有经管背景的学者则又过分强调文创产业的产业属性,关注经济效益、社会效益等方面。像具有艺术背景的学者则又更多的关注思想或是审美等方面。因此,有时难以展开学术对话,就进一步加剧了文创产业理论概念的分歧。应对这一问题,可以通过建立文创产业研究中心,组建学者群,形成适合中国国情的中国文创产业研究范式,促进官产学研共同参与,推动文学、经济学、管理学、艺术学等等学科对于文创产业理论研究的深度交流与跨界合作。

理论研究各地区发展不均衡问题突出。我国各地区文创产业发展不均衡且类型都不相同,这是由于所在地域的地理位置、传统风俗以及经济教育水平等方面的因素所决定的。因此,应运用权变思维,因地制宜的选择可供当地发展的文创产业类型,挖掘整合地区特色,发扬地区特色文化,利用地区特色资源,丰富文创产业理论体系,促进文创产业发展。

研究主题大多类似,应用性理论研究趋于主流。通过对主要著作的研究可以发现,与文创产业相关的大多数理论著作注重于研究热点地区或是热点问题,而缺乏对于中国文创产业理论体系的系统性构建,且根据学科特点其研究内容大多类似。因此,应进一步促进文创产业研究中心的建立,重点加强对具有前瞻性、高深度的基础性理论的探索和研究,摒弃追逐热点的想法,探索综合性的研究成果。

5. 结论

中国文创产业理论研究涉及领域繁多,在理论体系的构建上虽然取得了许多突出成就,但仍需兼容并蓄,继续发展。随着我国文化教育体制不断深化改革,市场经济体制不断完善,相关人才储备的不断增加,相信在不久的将来,无论是文创产业的发展实践还是其理论体系的研究构建必会在中国大地上掀起新的浪潮。