1. 引言

基于生态文明建设和自然资源“两统一”管理需要,自然资源部2020年1月17日和12月22日先后印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》(以下简称《总体方案》)、《地表基质分类方案(试行)》(以下简称《分类方案》) [1] [2],创新提出自然资源三维立体分层分类模型和“地表基质层”概念,并按照地表基质发育发展过程,提出“四类三级”分类命名方案,为地表基质调查与评价提供了基本依据。依据《分类方案》给出的概念,地表基质层是自然资源三维立体分层分类模型中的重要层位,是支撑孕育地球表面森林、草原、水、湿地等各门类自然资源的基础物质层。作为与“人地关系”最密切、地球表层各圈层物质交换作用最强烈的关键部位,地表基质的种类、空间结构、理化性质、景观属性等特征直接影响自然资源数量和质量,从而影响生态环境质量。因此,地表基质调查评价已成为支撑自然资源管理、生态环境保护修复、国土整治以及耕地保护等领域的基础性工作。同时,地表基质特别是土质和泥质,作为重要的碳库系统,通过调查评估其现存量与容量,也是更好地服务碳达峰、碳中和目标任务的一项重要内容。

地表基质调查是新时代自然资源调查监测体系的重要组成部分,是一项综合性、基础性调查工作。2021年5月10日,《自然资源部关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》,提出要在加强传统地质调查工作的基础上,进一步扩大工作领域,开展自然资源综合调查、地表基质调查等工作,积极服务生态文明建设。作为一个创新概念和自然资源综合调查评价新的领域,地表基质调查既不同于国土三调以地类作为主体内容的调查工作,又区别传统的地质或土壤、土地质量地球化学等专业调查。由于地表基质的概念属我国首次提出 [1] [2],目前国内外鲜有学者开展系统的调查研究。地表基质调查的具体内容是什么,调查要素和指标如何设置等,当前还没有进行深入研究并形成统一的认识。《总体方案》提出要查清岩石、砾石、沙、土壤等地表基质类型、理化性质及地质景观属性等,没有明确给出地表基质调查的具体内容。葛良胜等提出地表基质层调查“要素–属性结构模型”,划分出地表基质调查的“时间、空间、物理、成分”属性和“地质背景、自然地理、气候气象、岩体、土体、水、有机质、生物、其他”等要素指标,没有按照不同种类地表基质进一步细分 [3]。《分类方案》进一步明确了地表基质概念,并对地表基质分类进行了详细说明,明确了地表基质调查的种类,强调要将地表基质层内存在的大量的水、有机质、生物、微生物等附属物质种类及其物理化学性质作为地表基质调查的重要内容,但没有明确不同种类地表基质的调查重点。殷志强等讨论了地表基质分类原则和分类方案,对地表基质层的调查目标、调查精度和主要方向进行了探讨 [4]。侯红星等在探讨了不同区域、不同类型地表基质调查底界的基础上,按照不同地表基质分类,初步对地表基质调查内容进行了探讨,提出不同类型地表基质调查要素和指标,但与《分类方案》不尽相同,实践性与可操作性不强 [5]。

《自然资源地表基质分类命名方案(试行)》明确了地表基质分类和命名,为地表基质调查提供了新的依据和要求。如何按照自然资源部统一部署和《总体方案》、《分类方案》要求开展地表基质调查工作,特别是如何按照《分类方案》进一步厘定地表基质调查基本内容,详细确定各类地表基质调查要素和属性指标,地表基质调查内容和要素–属性指标设置的原则和依据是什么等亟需解决。本文结合中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心2020年率先在保定地区开展的表基质层试点调查项目,按照支撑服务自然资源管理、生态环境保护修复、农林牧业生产、健康中国建设、碳储碳汇潜力等重大需求,对地表基质层调查内容和要素–属性指标体系进行了初步探索总结,旨在为进一步推开地表基质调查工作提供经验借鉴,为探讨地表基质调查评价应用服务提供参考 [6] [7]。

2. 调查内容及要求

地表基质本身的特殊性及其在自然资源三维立体分层分类模型中的地位和作用,决定了其调查内容的重要性和特殊性。《分类方案》指出,地表基质是一门综合性的自然资源调查科学,其涉及的领域比较广泛,主要包括地质学、地理学、生态学、土壤学以及农学等多种学科领域。地表基质覆盖地球浅表,是地质作用和自然环境演化共同作用的产物,也是地球岩石圈、土壤圈、生物圈、大气圈等多圈层交互作用最为频密的空间,是维系地球生态系统功能和人类生存的物质基础。2020年9月22日,习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示,中国将二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。随后,“碳达峰、碳中和”被首次写入政府工作报告。2021年3月15日,习近平主持召开中央财经委员会第九次会议,将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,提出要提升生态碳汇能力,强化国土空间规划和用途管控,有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用,提升生态系统碳汇增量。由此看来,地表基质不仅与人类活动的“三生”空间(生态、生产、生活)密切相关,其本身以及所支撑孕育的自然资源同时也是重要的碳库。地表基质调查研究内容要紧密联系其支撑孕育的生态系统、自然资源、碳储碳汇等重要因素。

2.1. 调查内容

根据《总体方案》和《分类方案》,要按照地表基质“4类3级”分类命名体系,系统查明岩石、砾质、土质、泥质等地表基质的三级分类命名、空间分布、理化性质、景观属性和生态功能等内容。地表基质一级类、二级类《分类方案》已给出明确名称,对三级类没有限定内容,仅给出了分类原则和基本要求,应该在调查过程中根据实际情况进一步细分。本文只根据一级类对地表基质调查内容进行讨论,具体内容也适用于二级和三级类地表基质调查。

2.1.1. 划分并确定地表基质类型

在系统收集利用已有资料和野外补充调查的基础上,应详细厘定出地表基质类型。实际工作中可以根据调查区范围、调查应用服务对象、不同比例尺调查精度要求等,具体划分到一级、二级或三级类。全国尺度范围或小比例尺(小于1:100万)划分到一级类,流域尺度、省级行政区划或中等比例尺(1:100万~1:50万)划分到二级类,市(县)、乡镇或大比例尺(大于1:5万)要划分到三级类。

2.1.2. 不同类型地表基质调查重点

岩石(A)。岩石为地质作用形成的,天然产出的具有一定结构构造的矿物集合体,少数由天然玻璃或胶体或生物遗骸组成(《分类方案》),岩石基质是地表基质发生发育的最初阶段,也是基本物源,砾质、土质等地表基质由岩石基质经风化、搬运、沉积等地质作用过程形成。岩石基质进一步细分为岩浆岩(A1)、沉积岩(A2)、变质岩(A3) 3个二级类。岩石主要分布于山区,形成各种山地、丘陵等地貌。可以设想,如果将第四系松散堆积物、植被覆盖物等全部揭开,地球表面则全部为岩石基质覆盖。传统区域地质调查工作中注重基岩基本地质特征调查研究,对岩石风化壳、覆盖物等调查不够,形成的基础图件基本不体现风化壳特征。而在岩石地表基质野外调查工作中,岩石风化壳及其上部覆盖物等要作为重点调查内容。根据自然地理、气候环境、岩石风化程度和植被覆盖程度,要区别以下几种情况:一是裸岩地区。岩石基质裸露,持水性差,风化作用很弱,地表也没有覆盖物,岩石裂隙、植被等不发育。此类区域调查重点为岩石基质分类命名、基本特征、结构构造、化学组成以及景观属性等。二是半风化岩石地区。岩石裂隙发育,搞风化能力弱,风化程度中等,岩石风化形成10 cm~20 cm深度以上的风化壳,有一定的持水性能,地表形成土质覆盖,发育草、灌木或乔木等植被。此类地区调查内容除母岩(岩石基质)特征外,重点调查风化壳结构特征、物质成份、物理化学性状、生态环境效应等内容。三是强风化岩石地区。岩石风化程度强烈,风化壳厚度达1 m以上,地表形成较厚的砾质或土质覆盖,植被比较发育,土地利用类型比较丰富。此类地区要调查岩石(成土母岩)基质特征、风化壳特征、有效土层厚度外,还要结合地表基质支撑孕育的自然资源(森林、草原、耕地等)情况,按照砾质或土质基质调查要求开展工作。

砾质(B)。砾质是一种特殊的地表基质,是岩石发育的产物。指由地表岩石经风化、搬运、沉积作用而成,颗粒粒径 ≥ 2 mm者体积含量 ≥ 75%的岩石碎屑物、矿物碎屑物或二者的混合物(《分类方案》)。砾质是处于岩石与土质之间的中间产物,由岩石经风化作用破碎后,经冲积、洪积、冰碛等地质作用形成,在地球表层呈线状、带状或面状分布,总体分布范围相对较小。按照不同粒级体积含量的占比,《分类方案》将砾质进一步分为巨砾(B1)、粗砾(B2)、中砾(B3)、细砾(B4) 4个二级类。砾质因其特殊的结构构造、物质成分、孔隙度大等,其中的土质容易流失,持水性能差,难以支撑植物生长,通常没有植被覆盖。结合砾质特殊性,调查内容主要包括基本特征、砾径、磨圆、定向性;结构构造、物质组成、空间分布、垂向分层;地下水位、生物残体、地质成因等。调查过程中还要根据砾质的地质成因、地形地貌单元、生态区划等因素区别对待,有针对性的确定重点调查内容。

土质(C)。土质是砾质基质进一步发育的产物。指由不同粒级的砾(体积含量 < 75%)、砂粒和黏粒按不同比例组成的地球表面疏松覆盖物,在适当条件下能够生长植物(《分类方案》)。土质是地表基质发育的最终阶段产物,也是陆域地球表面分布最广泛、最重要,与人类生存、生态维持、环境保护等最密切的地表基质。以土质基质为研究对象的土地科学是农学门类现有九个一级学科的根学科,许多可持续发展目标都与土地的可持续利用紧密相关。土地系统催生人类文明之花,在处理粮食安全、水资源获取等人类重大生计中作用重大,在研究解决土地退化、生物多样性减退和气候变化等许多全球变化挑战中作用重大(与郧文聚研究员讨论)。因此,土质是地表基质调查最重要的内容。土质调查内容要与所支撑孕育的自然资源种类、土地和开发利用情况以及地形地貌特征相联系。处于不同地理地貌单元中的耕地、林地、草地、园地、荒地等区域,土质调查要有所区别,除土质基质的基本特征外,要详细调查土质基质的空间结构、有效土层或耕作层厚度、成土母质特征,土质结构、质地、容重、地下水位及含水性等物理性状,有机质含量、阳离子交换量、pH值、地下水质、生物多样性、重金属污染等化学特征,生态环境特征、碳储潜力,景观特征(微地貌、坡度、坡向、坡面长度等)以及人类对土质基质的管理等内容。

泥质(D)。泥质是处于特殊环境中的土质基质,是指长期处在静水或缓慢的流水水体底部的特殊壤土、粘土,以及天然含水量大于液限、天然孔隙比 ≥ 1.5的粘性土(《分类方案》)。泥质可进一步划分为淤泥(D1)、软泥(D2)和深海黏土(D3) 3个二级类。泥质调查内容可参照土质确定,同时还要结合地质环境和地理景观特征,突出其特色调查内容,如地表水深度、水质,地表覆盖类型(湿地、海洋、湖泊、河流、坑塘等),生物特征,特殊泥质(泥炭)等。

2.2. 基本要求

2.2.1. 调查范围划定

地表基质作为地球表层系统物质,可以将其形象地比喻成为地球皮肤。因此,地表基质调查范围要无缝覆盖地球表面。同时考虑到城镇建设区、城乡规划区等特殊区域属于地下空间资源调查范畴,调查内容和调查深度与地表基质调查不尽相同,地表基质调查中可以将这些特殊区域单独划出,利用已有资料辅以简单的野外调查进行特殊处理。

2.2.2. 调查单元设置

地表基质调查是带有较强的基础调查特点的自然资源专项调查工作 [3],调查成果主要服务应用自然资源管理、生态保护修复等领域。为了便于成果管理和应用,作者建议地表基质调查工作应按照行政区划单元或生态功能单元进行设置。同时,根据工作实际需要,也可以按照流域或地理地貌单元开展调查工作。

2.2.3. 调查深度探讨

地表基质是一个空间概念,具有空间结构,实际调查过程中必需研究调查深度问题。围绕地表基质支撑服务方向,综合考虑地表基质种类、地质作用背景、地理地貌单元、支撑孕育的自然资源等因素,作者建议不能简单的设置统一调查深度,应根据实际需要灵活设置科学合理的深度范围区间。岩石基质地区根据风化程度强弱,建议调查深度0~5 m,以达到控制风化壳垂向特征。其中,裸岩地区可以不作深度要求;其它区根据风化壳厚度灵活确定深度,以揭露到母岩为准。砾质地区调查深度为0~10 m,以控制垂向基本特征,个别控制性区域可以适当增加深度,以了解地下水位特征。土质地区调查深度为0~30 m,原则上最深不超过50 m,局部可适当增加深度。泥质地区调查深度为水体以下0~10 m,如果有特殊需要可以适当增加深度,原则上最深不超过50 m。

2.2.4. 调查精度选择

省(自治区)、市(含地区市)、县、乡(镇)、村等不同级别的行政区划单元调查比例尺和精度要有区别。原则上省(自治区)和流域尺度调查按照1:100万~1:50万比例尺精度开展,市(含地区市)级按照1:25万~1:10万比例尺精度开展,县、乡(镇)、村级按照不低于1:5万的比例尺精度开展工作,局部可开展1:1万比例尺精度调查。调查网度和样点布设要根据地质、地理、地貌单元,按照基于空间统计学、分层抽样等统计学等方法,系统开展地表基质调查样点布控技术研究,科学合理确定,不能平均使用工作量、均匀布设调查点。通过研究,提出原则性的工作量标准定额和调查点位,以达到利用最小工作量实现相应精度控制要求的目标。

3. 调查要素–属性指标体系讨论

3.1. 基本原则

按照“服务重大需求,解决实际问题,提交信息成果,提供应用服务”的工作思路,结合地表基质调查内容,要按照“简明、科学、可操作”原则,设置具体的调查要素,形成系统的调查要素与属性指标体系。

一是坚持服务重大需求。坚持以地球系统科学理论为指导,精心服务“生态、生产、生活”(“三生”空间)重大需求,支撑自然资源部履行“两统一”职责。重点按照服务自然资源管理、生态保护修复、国土空间规划与土地整治、农林牧业生产、国家粮食安全战略、碳储碳汇等重要领域,简明科学设置调查要素和属性指标。

二是注重解决重大问题。坚持基于自然的解决方案(Nature-based Solutions, NbS) [8],支撑解决自然资源监测评价、生态保护修复、土地保护与开发利用、水土流失和环境污染、碳储碳汇潜力提升等问题,合理有效设置调查要素和属性指标。

三是突出自然资源特色。坚持自然资源三维立体时空观和数量、质量、生态“三位一体”立体调查理念,综合基础地质、水工环地质、生态地质、农业地质、土地质量等专项调查工作优势与不足,突出地表基质特色,按照“形成通用性指标、优化区域性指标、突出特殊性指标”原则,分类分级形成具地表基质工作特色的通用、实用、管用的调查要素–属性指标体系。

3.2. 调查要素–属性指标体系划分

地表基质调查要素–属性指标可以划分为通用性指标、区域性指标和特殊性指标三个层次。由于地表基质调查工作刚刚起步,目前还在探索阶段,本次重点讨论通用性指标。在实际工作中,根据特殊调查区域、特殊调查对象、应用服务方向等,可以在通用指标框架下,根据支撑服务内容和拟解决的重大资源环境问题等,进行补充完善、优化调整形成区域性、特殊性指标体系。

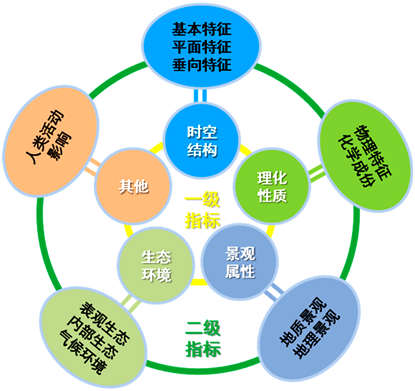

根据地表基质调查内容和保定地区地表基质调查试点项目实践与认识,按照上述三项基本原则初步建立形成地表基质调查通用指标体系。根据调查层次,将地表基质调查指标共划分为两级,一级指标5项:分别为“时空结构、理化性质、景观属性、生态环境、其他”,确保能够全面表征不同种类地表基质的数量质量、时空结构、空间位置、生态效应、人地关系、变化趋势。围绕地表基质数量、质量、生态“三位一体”调查需要,为使地表基质调查支撑服务的针对性,将5个一级指标进一步分别细化分解为11个二级指标。具体见图1。

Figure 1. Universal survey elements and index system of the ground substrate survey

图1. 地表基质调查通用要素–属性指标体系

3.3. 通用调查要素–属性指标体系讨论

3.3.1. 时空结构

时空结构主要表征不同种类地表基质形成时代、空间位置、空间结构等特征。可进一步详细划分为基本特征、平面特征和垂向特征3个二级指标。获取的手段主要以收集资料和野外调查为主。

基本特征。在进行各地表基质要素三级分类的基础上,岩石基质表达裸露程度和覆盖情况、产状等内容;砾质基质表达其成因类型、原岩性质、产状等;土质基质表达成土母质、基岩类型、成因类型等;泥质基质表达成因类型等内容。

平面特征。表达各地表基质要素的地理位置,分布范围、面积、形状、平面分带与变化规律等内容。

垂向特征。岩石基质表达风化程度与结构等以及与基岩关系等;砾质基质表达砾层厚度、垂直分层或结构特征等;土质基质表达土层结构,不同土层(腐殖层、耕作层、有效土层等)厚度(cm),垂直分层或结构特征、垂向变化特征等;泥质基质表达其垂直分层或结构特征、不同泥质层厚度等。

3.3.2. 理化性质

理化性质主要表征不同种类地表基质的物理特征和化学特征,如颜色、结构、构造、温度湿度、质地、容重,矿物组成,特征元素或矿物含量、pH值、重金属污染等。可进一步划分为物理特征和化学成份2个二级指标。物理特征要素-指标主要通过收集资料、野外观察和调查、取样与分析测试获取;化学成分要素-指标主要通过收集资料和实地取样分析测试获取。

物理特征。岩石基质主要获取其颜色、结构、构造、产状、硬度、解理或裂隙发育程度、持水性等信息;砾质基质获取其颜色、种类、含量、砾径、磨圆度、分选与排列、胶结程度、孔隙度、连通性等信息;土质基质获取其土体构型、土壤结构、质地、容重、孔隙度、持水性、水蚀、风蚀、融蚀、重力侵蚀等信息;泥质基质获取其颜色、结构、质地、密度、容重、总孔隙度、渗透率、含水率、粉土质、黏土质、细砂质以及极细砂质含量等信息。

化学成份。岩石基质主要获取其主要矿物和元素(或氧化物)含量、常量、微量、稀土元素含量等;砾质基质主要获取其砾石和胶结物成份;土质基质主要获取其pH值、含盐量、阳离子交换量(CEC)、电导率(可溶性盐)、主要矿物、特征矿物、养分元素、微量元素、C/N以及土壤污染物类型、含量等;泥质基质主要获取其pH值、微量元素、营养元素、有机质类型与含量等内容。

3.3.3. 景观属性

景观属性主要表征不同种类地表基质所处的地形地貌单元、形成的地质背景或地质环境等。可进一步划分为地质景观和地理景观2个二级指标。地质景观要素–属性指标主要通过已有区域地质调查资料收集获取;地理景观要素–属性指标通过收集资料、遥感解译、野外调查获取 [9]。

地质景观。岩石基质主要获取其地质背景和构造发育情况等;砾质基质主要获取其地质背景和构造环境、剥蚀、搬运、堆积状态和机理等;土质基质主要获取其地质背景和沉积环境、沉积序列与沉积组合等;泥质基质主要获取其地质背景与沉积环境。

地理景观。主要获取地形地貌特征,调查不同类型基质所处的微地貌特征,包括高原、平原、盆地、山地、丘陵、荒漠、岩溶区等;低山、丘陵、漫川漫岗、平原、坳谷等;坡度、坡位(坡顶、坡背、坡底)、坡向(阳坡、阴坡)、坡面长度等信息。

3.3.4. 生态环境

生态环境主要表征不同种类地表基质与所支撑孕育的各种自然资源、生态环境、生物多样性特征等相关性要素。可进一步划分为表观生态、内部生态、气候环境3个二级指标。表观生态和气候环境要素–属性指标主要通过收集资料获取;内部生态要素指标通过收集资料、野外调查和取样与分析测试获取。

表观生态。主要分析与“三调”图斑对应关系;地表覆盖自然资源种类、特征等,地表自然资源开发利用现状、方式、强度等内容。

内部生态。岩石基质主要获取其水文与水生态特征、碳酸盐岩数量、岩石裂隙发育程度及其中的土壤、生物特征;砾质基质主要获取其水文与水生态特征、生物残体量等;土质和泥质基质主要获取其有机碳(有机质、腐殖质)含量、生物、微生物等种类、数量、土壤酶活性、碳密度、水文与水生态特征等内容。

气候环境。获取与各地表基质要素相关的气候带类型(见中国气候区划)、气象条件、年、日平均温度变化、年积温、日照情况、年平均降雨量、蒸发量等内容 [10]。

3.3.5. 其他

其他要素–属性指标主要指人类活动影响、自然环境变迁等内容。主要通过收集资料和野外调查的方式获取。岩石基质主要获取与其相关的旅游、矿业开发、重大建设工程建设等;砾质基质获取与其相关的修复治理、采挖活动等;土质基质获取土地利用变化、土地管理活动等;泥质基质获取湿地、岸线保护治理等人类活动信息。

3.4. 区域性、特殊性调查要素–属性指标讨论

关于区域性、特殊性要素–属性指标,作者在此以自然资源部目前正在实施的东北黑土地地表基质调查试点为例进行讨论 [11]。东北黑土地作为世界仅有的三大黑土区之一,是极其珍贵的自然资源,也是一种重要的地表基质。根据自然资源部、中国地质调查局统一部署,在河北保定地区地表基质试点调查实践基础上,以东北黑土地保护利用为切入点,自然资源综合调查指挥中心、大安市国土资源局选择在松嫩平原海伦地区、宝清地区、大安地区,辽河平原梨树地区,实施黑土地地表基质调查试点。

根据已有基础调查和专项调查成果资料,东北地区地表基质以土质、泥质为主,土地利用类型主要为耕地、林地、草地、湿地等 [12] [13]。试点重点围绕黑土地地表基质支撑生态修复、粮食安全、碳汇潜力等重大需求,结合黑土地“变薄、变瘦、变硬”等生态、生产问题,在地表基质调查评价通用性指标基础上,补充优化形成适用于东北黑土地地表基质评价的区域性要素–属性指标体系:黑土地类型、面积、分布位置,黑土层空间结构、数量和厚度,有机质含量及变化趋势,黑土地开发利用和保护性耕作情况等。根据海伦、宝清、大安、梨树地区地域特色,可进一步调整完善形成当地特殊性指标:如海伦地区是典型黑土地地区,气候相对寒冷,处于漫川漫岗的微地形地貌区域,坡度变化大,土壤侵蚀(风蚀、水蚀、融蚀等)比较严重,要将坡度、坡向、坡面长度、黑土地侵蚀特别是融蚀作用等作为该区特殊性指标;大安地区处于平原低洼区,盐碱地、沼泽地发育,是耕地后备资源地区,微地貌类型、盐度、pH值、水质等要作为特殊性指标;宝清地区地形地貌多样,土地利用类型和黑土地地表基质类型齐全,土地开发利用时间相对较短,要将地表基质覆盖类型、土地开发利用历史、黑土地地表基质变化趋势等作为特殊性指标;梨树处于平原地区,地形平坦,土地开发利用时间长,黑土地退化特别是风蚀作用使黑土层变薄,过渡开发使黑土层变硬、变瘦问题比较突出,可将黑土地面积和黑土地层厚度变化、有机质含量变化、土壤肥力变化、人类活动影响等作为该区特殊性指标。

其他特殊地区,如西北冻土地区、华北粮食主产区、东南红壤、西北盐碱地等特殊区域可参照以上原则设置地表基质调查评价的区域性、特殊性指标–要素体系。

4. 结论

1) 开展地表基质调查是服务生态文明建设的重要内容,作为支撑孕育地球表面森林、草原、水体、湿地等各门类自然资源的基础物质层,地表基质特征直接影响和作用于自然资源的数量、质量以及生态环境质量,开展地表基质调查十分迫切和必要。

2) 不同于以往传统生态、农业、水文等专项调查,地表基质是一项综合性调查工作,调查内容和要素–属性指标、调查技术方法等涵盖地质、地理、农业、土壤、生态、环境、人文等不同学科体系。

3) 要围绕支撑自然资源保护利用、生态环境保护修复、农牧业生产、粮食安全以及碳储碳汇潜力等重大需求开展地表基质调查,并按照简明、科学、可操作的原则设置地表基质调查内容和调查要素–属性指标体系。

4) 在河北省保定地区地表基质层试点调查工作实践的基础上,初步设置地表基质调查的5项一级指标和11项二级指标,分别对岩石、砾质、土质、泥质地表基质调查具体要素进行了明确,对于进一步部署开展地表基质调查提供了参考借鉴。

5) 不同地区地表基质调查工作中可根据工作区实际,在文中讨论的通用性要素–属性指标体系基础上,有针对性地制定形成区域性和特殊性调查要素–属性指标体系。

基金项目

自然资源地表基质调查工程(1401);河北省保定地区自然资源地表基质层试点调查(DD20208023)。

NOTES

*通讯作者。