1. 引言

长期以来,教师发展研究更强调理性和认知,而忽视情绪方面的研究。自上世纪90年代中期,教师情绪日益受到教育界学者的关注,研究者们开始意识到情绪在教育中的作用,并且开始研究情绪在教与学过程中的重要价值,有关教师情绪的研究持续增加。结合已有的研究来看,我国教师情绪研究已经形成了较丰富的研究成果,但少有学者对21世纪以来的教师情绪的研究进展做一个较为全面的文献梳理。现有的关于情绪的文献综述大多仅针对教师情绪的一方面来进行述评,如我国高校教师情绪劳动研究述评(杨田静,尹爱青,2019),教师情绪智力研究综述(朱朕红,2013)。

为了探究国内教师情绪研究的现状,进一步推进教师情绪在国内的发展,本文基于文献计量视角对相关文献展开全面系统的梳理,对教师情绪研究领域的主题、热点、发展变化与前沿进行归纳整理、总结和分析,反思现有研究的不足,为该领域进一步的发展提供理论上的支持,并为后续研究提供参考、借鉴作用。

2. 数据来源、研究工具和方法

2.1. 数据来源

本研究选择中国知网数据库(CNKI)作为数据来源,时间范围为2000年1月~2020年12月,以精准匹配模式选择来源文献,以“教师情绪”为主题词,共检索出来605篇期刊文献。为了确保文献研究对象的有效性和代表性,对其中会议通知、新闻报道等与教师情绪无关的文献进行筛选、剔重和删除后共检索到424条文献,将这些文献以Refworks格式导出用以后续分析。

2.2. 研究工具和方法

为了以更直观的方式解释21世纪以来教师情绪研究发展的总体状况,本研究主要采用CiteSpace和CNKI文献计量软件作为主要分析工具,同时借用Excel工具进一步补充和完善。CiteSpace软件是美国德雷塞尔大学陈超美开发的用于文献计量和分析的可视化软件,主要通过聚类视图来展示研究相关领域的发展情况(陈悦等,2015),这对于从纷繁冗杂的大量数据信息中梳理出教师情绪的研究方向具有重要作用。

本研究运行CiteSpace,时间区间设置为2000年~2020年,时间切片为1年,采用“Pathfinder”算法,然后分别选择“Keyword”、“Author”等作为分析对象,绘制出相应的科学知识图谱。

3. 我国教师情绪研究的基本状况

3.1. 教师情绪研究年发文量

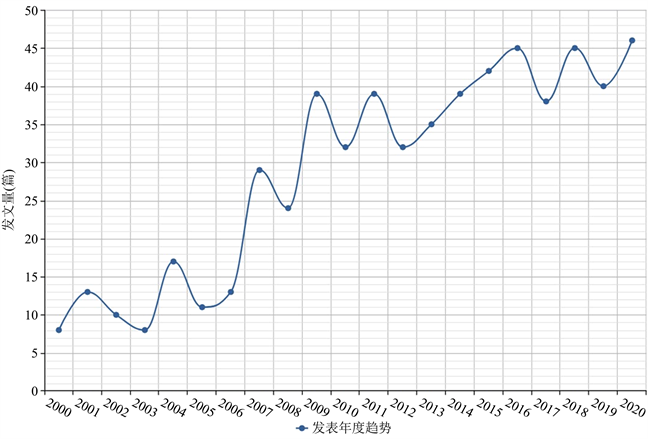

通过对20年来的教师情绪研究发文量的统计,可以从整体上把握研究的发文变化趋势。

以年份为横坐标,发文量为纵坐标绘制了2000~2020年发文量统计图(见图1),发文数量的分布可以直观地看到某研究领域在某一时间段内研究热度的变化,是衡量该研究领域在该时间段内发展态势的重要指标。关于教师情绪的文献在2000年到2020年共发表了424篇,平均每年发表20篇。从总体上看我国教师情绪研究的发文量呈现上升的态势,具体可以分为三个阶段:首先是2000年~2004年处于萌芽期,相关文献的发文量较少,年发文量在8篇到13篇之间浮动,其次是2005年~2016年为波动增长期,呈现出了波动中保持增长的态势,从2005年~2011年2008年呈现波动式增长,年载文量从11篇发展到39篇。2012年~2016年保持直线上升的趋势;最后是2017年~2020年为稳步发展期。在这段时间内发文数量稳步保持在38~46篇之间,并有继续上升的趋势。

Figure 1. The quantity of teacher emotion research

图1. 教师情绪研究年发文量

3.2. 作者合作网络分析

研究某一个领域的核心作者及合作关系,可以快速了解该领域的主要研究者和合作团队,运行CiteSpace绘制出作者合作网络的知识图谱。

从研究者合作情况来看,我国研究教师情绪的研究者有一部分人选择合作发文,有跨地区的合作网络,如上海师范大学的卢家楣、唐晓晨、陈宁,扬州大学的张奇勇,黄山学院的汪海彬和南通大学的张庆;也有同地区跨机构的合作网络,如广州大学的路红、刘毅、吴宇驹和暨南大学的凌文辁,以及同个机构合作发文,如江南大学的屈廖健和邵剑耀(见图2)。研究者主要集中在师范类高校(如上海师范大学)、和综合性大学(如广州大学)等。还有很多研究者主要是独立研究,其之间并没有形成较密切的合作关系,如果成立研究团队将研究力量聚集起来,加强合作,则有利于推动研究的进一步深化与发展。

Figure 2. The collaboration network among authors with high Productivity

图2. 作者合作网络分析

4. 我国教师情绪研究的热点与发展趋势

我们依据CiteSpace提供的模块值(Q值)和平均轮廓值(S值)来判断绘制效果。当Q值 > 0.3,S值 > 0.5时,聚类是令人信服的(陈悦等,2015)。本文绘制的知识图谱中Q值为0.6349,S值为0.8754,聚类效果较显著,具有一定研究价值。

4.1. 研究热点分析

关键词是文章核心内容的凝结。在关键词知识图谱中,节点代表关键词,圆圈越大代表这个关键词出现的频率越高;节点为紫色外环则说明该节点中心度较高,和周围节点都有着密切的联系。图中有374个关键词节点和822条连线(见图3)。

在本研究中,最大的节点是“情绪劳动”(见图3),其次分别是:“教师”、“情绪智力”、“职业倦怠”、“工作满意度”、“教师情绪”、“情绪”、“情绪管理”、“幼儿教师”、“元分析”、“大学教师”、“中小学教师”、“教师情绪”、“工作投入”(见表1)。依据这些关键词可以判断出我国教师情绪研究内容丰富,涉及到教师工作、教师教学、教师情绪调节等多个方面,充分说明了教师情绪研究视角的多元化。

Figure 3. High frequency keyword co-occurrence knowledge map

图3. 高频关键词共现知识图谱

Table 1. High frequency keywords word frequency statistics table

表1. 关键词词频统计图

为了能够更加形象的呈现出20年来我国教师情绪领域的发展趋势,运行CiteSpace获得了关键词聚类和共现时区图谱。关键词聚类选取了前9个:“教师”、“教师情绪”、“工作满意度”、“情绪管理”、“情绪劳动”、“职业倦怠”、“消极情绪”、“初中教师”、“教学情绪”、“分析与对策”、依据主要聚类在不同时间段的发展(见图4),本文从中发现以下特点:

2000年~2001年教师情绪研究主要关注教师的情绪情感、沟通技巧、教学情绪。在研究对象上主要针对幼儿教师和大学教师,幼儿教师面对的是生理和心理都尚未成熟的孩子,情绪起伏较大,所以幼儿教师经常会受幼儿情绪影响导致自身情绪失控(舒仙桃,2000)。2001年~2004年,研究者们关注教师自身素质的发展、情绪的有效控制、情绪体验、以及构建和谐的师生关系。2004年~2007年,研究开始侧重教师专业社会化、情绪社会化、情绪能力、课堂教学、情绪规则等。2007年~2010年,国内针对教师情绪的研究大幅度增加,开始关注教师自身情绪的研究,比如教师的幸福感、教学效能感、情绪状态、教学心境、消极情绪等。2010年~2013年开始探寻教师情绪的影响因素,如工作和家庭的冲突、教师职业的压力、情绪耗竭、心理资本、人格特征等都是关注的重点。2013年~2016年,更多的研究开始关注中小学教师的情绪状态,以及学校生活中的同事关系,学生情绪和工作特质等。2016年~2019年,随着互联网的迅速发展,传统课堂和互联网 + 课堂形式相结合,教师的培育路径需要新的转变,教师处于应然的素质教育和实然的应试教育的双重压力下,心智调节、教师管理、教师发展、离职意向、职业压力、工作控制感等都受到研究者的关注。从2019年至今,研究主要围绕着情绪能力、乡村教师、学校资源、情绪表达、公共服务、学生课堂表现等。

Figure 4. Timezone map of co-appearance keywords

图4. 关键词共现时区图谱

4.2. 阶段性热点研究领域分析

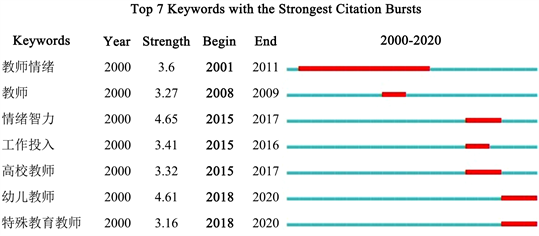

关键词突现可以反映出在某一时间段内引用量有较大变化、影响力也较大的研究领域。本文选取了研究最广泛的前7个突现词热点(见图5)。“教师情绪”体现在2001~2011年,“情绪”体现在2007年~2010年,“教师”体现在2008~2009年,“情绪智力”和“高校教师”都体现在2015~2017年,“工作投入”体现在2015~2016年,“幼儿教师”和“特殊教师教育”体现在2018~2020年。从突现词影响的周期来看,影响年限最长的是“教师情绪”,达11年。从最近的突现词“特殊教育”可以发现教育的发展和国家政策是紧密联系的。随着国家教育的不断发展,对特殊教育的关注从量的发展到质的提升,教育部从2017年起出台了一系列政策扶持特殊教育的发展(熊紫媛,2018),特殊教育教师作为特殊教育服务的直接提供者,对特殊教育者的重要作用不言而喻,所以特殊教育教师的情绪发展逐渐受到学者们的重视。这里可以将教师情绪发展分为两个阶段:第一个阶段是2000~2010年,研究者主要关注教师情绪的教育价值,情绪状态,以及如何发挥教师情绪作用的理论;第二个阶段是2010年~2020年,研究者更加关注不同阶段的教师情绪发展状况,在社会人际关系下影响教师情绪的相关关系研究以及情绪智力、情绪劳动在教育研究领域的运用等。

Figure 5. Top 7 keywords with the strongest citation bursts

图5. 关键词突现知识图谱前7位

4.3. 我国教师情绪研究的发展趋势

通过研究发现,我国二十年来教师情绪研究内容主要围绕以下几个主题:

一是教师对学生情绪的影响。研究者们主要是从不同的角度去探讨了教师对学生情绪的影响,如教师反馈,教学行为,教学期望等。有学者将情绪分为了消极和积极两个维度,并论述了积极情绪和消极情绪分别对教学和师生关系的不同影响(李森,钟巧平,2011)。虽然教师在教学过程中可能试图掩盖自己的情绪,但是学生往往能意识到教师的情绪,尤其是负面情绪,并且受到其影响。邱莉利用自然实验的研究方法,表明了教师不同的课堂情绪对教师教学效果有直接影响,教师消极的课堂情绪状态导致教学效果的下降(邱莉,2014)。马惠霞在此基础上通过问卷法和访谈法发现学生对教师的情绪,尤其是负性情绪记忆尤为深刻,所以应重视师生之间的情绪互动和传递,避免教师负性情绪对学生产生不良影响(马惠霞,苏鑫,刘静,2016)。

二是教师的情绪衰竭。本主题的重点是研究教师情绪衰竭与职业倦怠或幸福感的关系,此外还关注了教师的抑郁、焦虑、工作满意度、压力、动机、自我效能感等概念。这些文章主要是从社会和个人的角度去探讨情绪耗竭及其相关因素。社会方面主要是指人际关系、学校资本和组织承诺等,个人方面主要是指认知自我调节、坚韧、教师目标、工作满意度等。张艳芬在新课改背景下对中小学教师的抑郁和焦虑情况进行了现状调查研究(张艳芬,2012)。姚计海通过问卷调查证明了教师沟通满意度与情绪枯竭存在显著的负相关关系,教师的沟通满意度可以通过情绪枯竭影响组织承诺的机制(姚计海,相晓彤,朱进杰,2018),在此基础上张丽使用田野调研与数据分析法表明了中小学教师的工作困扰和消极情绪对职业幸福感有负向预测作用(张丽,傅海伦,申培轩,2019)。仅有较少研究探讨了降低教师情绪衰竭的优化策略,如蒋小群和李超平提出通过在校长领导提升中推广服务性领导方式,降低教师的工作倦怠(蒋小群,李超平,2020)。

三是教师的情绪智力、情绪劳动和情绪管理。教师会根据情境和目的有意识地决定表现或抑制自己的情绪。教师在课堂上的情绪表达包含了各种复杂的情境判断,这说明教师进行教学活动需要情绪智力、情绪劳动和情绪管理。教师的情绪智力主要从职业倦怠、工作投入、教学效能感等角度来进行分析,郑楚楚,郭力平通过元分析方法发现了教师情绪智力分数越高,越不容易感受到职业倦怠(郑楚楚,郭力平,2018),以及面向幼儿教师李永占提出教师情绪智力对其工作投入有明显的影响(李永占,2016)。在教师劳动方面,教师作为高情绪劳动者,其情绪劳动对学生、教学效果等方面都有重要影响,因此近年来受到研究者的关注,其中张鹏程和徐志刚梳理了教师情绪劳动的内涵、表现形式以及价值,并提出优化教师情绪劳动的策略(张鹏程,徐志刚,2016)。目前有越来越多的研究将情绪智力、情绪劳动作为一种中介或调节作用来探析教师情绪内部因素之间的关系。最后在情绪管理方面主要是关注教师如何使用和管理情绪。如高福霞提出目前教师情绪管理面临的困境以及如何选择策略管理自身情绪(高福霞,2015)。

四是历史、政治和社会背景下的教师情绪及其改革。教师情绪受到多方面因素的影响,既有教师自身的原因,也还有教师所处环境的原因,大到当下的时代背景,教育改革等;小到学校教学环境、同事关系、学生言语行为等。如金琦钦基于情绪地理学、社会—认知框架等理论探讨了教师对课程变革的情绪体验及其影响因素(金琦钦,张文军,2016),引入情绪地理的概念有助于发展情绪的理论,黄亚婷在此基础上通过情绪地理学和叙事研究探讨了高考改革中的教师情绪,并提出要分析情绪背后的社会、文化、教师专业等多维度机制,为教师提供情绪支持(黄亚婷,刘浩,2020),卢家楣指出要从权利关系、情绪规则等方面来研究教师情绪的塑造和转换(孙俊才,卢家楣,2007)。

5. 总结与展望

教师情绪在国内的发展远不止这20年,纵观其发展历程,教师情绪研究已逐步成为国内教育研究的重要议题,已逐渐构建出具有中国本土化色彩的教师情绪理论体系,取得了一定程度的进展。但从长远来看,该领域仍存在很大的发展空间,本文认为未来的国内教师情绪研究可以关注以下几个方面:

首先是在我国新课程改革的背景下,课程目标、教育理念等都产生了巨大的变化,对教师的要求不断提高,因此不仅要关注教师自身的素质,还要将教师情绪置于社会文化中。未来可以关注文化背景对教师情绪影响的重要性,如教师的情绪是如何由他们的性情、家庭经历、文化渊源、年龄、学生时期的情绪经历以及他们学习教学的环境所形成的?也可以从学生感知的角度来理解教师情绪如何影响学生情绪,这是目前较少被探索的研究领域。

其次关注教师的情绪调节能力。情绪调节是指个体通过何种方式影响他们拥有何种情绪,何时拥有这些情绪,以及他们如何体验和表达这些情绪的过程(Gross, 1998)。但目前教师情绪调节能力水平普遍不高,那教师如何在课堂上调节自己的情绪?如何提高自己的情绪调节水平?现如今一些新任教师由于教育现实和理想的差距,情绪调节水平不高,离职现象频频出现。教师离职会影响正常的教学秩序,对学生的身心发展产生不利影响,那教师离职原因与他们在工作环境中、学习教学过程中积极和消极的情感体验的平衡有关吗?这些都可以是未来关注的议题。

最后要加强对教师情绪表达研究的关注。情绪体验是主观的一种感受,表达则是主观感受的一种外在表达。教师的情绪表达不仅会影响课堂教学效果,也会影响良好师生关系的建构。但是鲜有研究者去研究教师情绪表达的规则以及如何提高教师的情绪表达能力。张冬梅、葛明贵提出教师在教学实践中会陷入情绪的察觉困境、认知困境和策略困境中,要努力提升自身的情绪察觉水平应对困境(张冬梅,葛明贵,2021),但对教师如何正确表达情绪尚未提及,后续研究可以针对教师情绪表达的规则、影响因素、优化策略等做进一步的深入探讨。

教师情绪的重要性不言而喻,教师情绪是影响教学效果的一个重要因素,教师情绪的培养也应该是教师专业发展的一个重要方面,但目前教师专业发展中对教师情绪的培养少之又少,仅是依据已有理论知识对教师情绪提出应然的规范化要求,并没有对教师在实际教学生活中的情绪操作给予实然的分析和指导。在未来的教师培养中,职前、职中和职后阶段学校和教师教育者都应该有意识地培养教师识别、理解、表达和应对各种情绪的能力。

基金项目

本文为江苏省教育厅2016年高校哲社指导项目“消极情绪调节期待与教师心理弹性的关系研究”(项目号2016SJB190006)成果之一;江苏省教育科学“十二五”规划课题(2015年度):消极情绪期待对青少年心理健康的影响研究(项目编号:1505081,批准号:D/2015/01/12)。

参考文献