1. 引言

我国人均水资源占有量只有世界平均水平的1/4,且分布不均。目前,在全国670多座城市中,有400多座城市不同程度地缺水,其中严重缺水的城市达130多座,日缺水量达1.6 × 107 t [1] [2]。从1999年至今,北京已经遭遇了连续多年干旱,降雨量只有多年平均值的70% [2],水资源供需矛盾十分突出。我国许多城市地表均为不透水的水泥构筑,雨水汇聚快,致使大量雨水资源未加以利用就直接流失,不仅造成水资源浪费,同时也加大了排水设施负担 [3] [4] [5]。石家庄市位于太行山前平原,属于资源型缺水地区,是全国35个严重缺水的城市之一,人均水资源量258 m3,为全国人均水资源量的1/8,比以缺水著称的以色列还少,按国际公认评价贫水的定量标准,属绝对贫水区 [6]。而与此同时,每年夏季仍然有大量雨水白白流失,如何收集利用雨水资源,缓解日益严重的城市缺水问题显得尤为重要。

2. 城市水资源利用中存在的问题

随着我国城市化进程的飞速发展,城市用地中水泥场地、路面等不透水的硬化面积也在不断扩大,导致雨水流失量增加和水循环系统平衡破坏,并引发一系列环境和生态问题。

2.1. 雨水资源利用率低

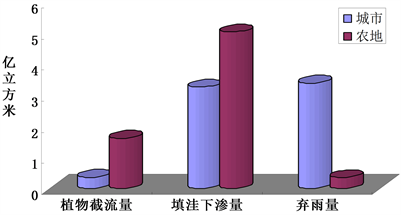

我国许多城市水资源严重不足,特别是北方城市,大量雨水资源白白流失,雨水弃流量很大,利用率很低。例如,河北省石家庄市近郊土地弃雨量占总降雨量的20%,城市边缘农地多年平均弃雨量仅为5%,而石家庄市建成区弃雨量接近总降雨量的50%,是郊区弃雨量的2.5倍,比农地弃雨量高10倍 [7] [8]。而与此同时,石家庄市每年的园林灌溉用水量约为0.33亿m3,冲洗马桶消耗0.2亿m3。完全靠抽取地下水和引用水库客水解决。

石家庄现状主城区面积297.20 km2,多年平均降雨量536.2 mm,城区降雨资源总量为15.94亿m3,相当于石家庄市总用水量的14.7% (2015年的用水量计算)。不同性质地面弃雨量不同,绿地按10%,土面按30%,硬化不透水地面按80%计算,主城区绿地面积约29.80 km2,占总面积的10.03%;不透水地面面积约占40%,面积约为118.88 km2。按以上资料计算年径流总量为7.97亿m3的降雨量将被排放掉,占总降雨量的50%,为石家庄市生活用水量的3.4倍。而郊区农地,地面几乎全部为浓密的农作物覆盖,地表是松软的土壤,农作物截流和地表填洼下渗能力非常强,平常降雨不会产生弃流,多年平均弃流量不到5%,相同面积的农地多年平均弃流量仅为0.35亿m3。城市弃雨量、郊区农地弃雨量对比情况如图1所示。

Figure 1. Abandoned rainfall in cities and agricultural land

图1. 城市与农地弃雨量图

2.2. 城市化改变了水循环的平衡关系

城市化的进程增加了城市中不透水面积,如建筑物顶、道路、广场等,相当部分的地表为不透水坚硬物质所覆盖,致使雨水无法直接渗入地下。城市截留雨水以及涵养水源的功能大大降低。城市中排水管道日益完善,增加了汇流水力效率;导致径流量和洪峰流量加大。这些改造措施,使城市降雨形成雨洪时间缩短,洪峰流量增大(如下图2城市化前后水文过程线所示),不仅大大缩短了雨水在城市中的滞留时间,影响雨水下渗,而且城市洪水短时间内排放到周边地区,经常在低洼地带形成洪涝灾害。

Figure 2. Schematic diagram of hydrological process before and after urbanization

图2. 城市化前后水文过程线示意图

雨水下渗补给地下水是水循环的一个重要环节,是保障地下水量动态平衡的关键。大气降水到城市区域,坚硬不透水的地表减少了雨水下渗,使地下水循环系统紊乱。城市对水资源需求旺盛,地表水源不足的石家庄市只有靠抽取地下水作为水源,造成地下水位下降,形成了“缺水–抽取地下水–更缺水–再抽地下水”的恶性循环。最终形成城市地下漏斗,造成地面塌陷、城市树木缺水枯萎。石家庄市从1972年到2000年,地下水位从7米下降到42.35米,地下水平均每年下降1.26米(见图3)。致使地下水资源趋于枯竭,原有的路旁大树都已经谢顶,新种的树木完全靠灌溉维养,市区内土面干燥,多扬尘风沙天气,生态环境恶化。

Figure 3. The change of the average depth of shallow groundwater in Shijiazhuang (Unit: m)

图3. 石家庄浅层地下水平均埋深变化图(单位:米)

地下水资源水平方向的渗透流动也是水循环的一个重要环节。城市建筑,特别是高楼大厦深入地下的地基,破坏了地下水循环系统,城市各区域之间地下水力联系被切断,就像人体的局部血液循环被切断一样,城市内道路两侧绿化带以及各小区绿地宛如埋在地中的花盆一样,不能汲取自然而统一的地下水,只能靠浇灌维持生命。

3. 城市雨水资源可利用情况分析

3.1. 城市雨水可利用阶段分析

城市雨水按照降雨阶段的可利用情况可以分为三个阶段:初期雨水净污阶段、中期雨水集蓄阶段和晚期雨水回灌地下阶段。

3.1.1. 初期雨水净污阶段

初期雨水主要作用是净化城市空气和地表。因城市上空及其地表各种污染物较多,雨水初期形成径流中含有较多污染物,不能直接利用。这一部分雨水须经过地下污水管道进入污水处理厂,处理后方可使用。

3.1.2. 中期雨水集蓄阶段

当降雨进入中期,降雨量达到一定程度,雨水所形成的水流把地表各种污染物冲洗殆尽时,进入中期雨水的集蓄阶段。这时的雨水资源较为洁净,经过短时间的沉淀可以直接用做城市各种非饮用水源,包括家庭冲厕、洗衣、浇灌花草树木和各种生态景观用水。

3.1.3. 晚期雨水回灌地下水阶段

随着降雨量的增大,当城市中各种蓄积雨水的装置都处于饱和状态时,进一步的降雨会成为城市无效弃水,此时的雨水已经相当清洁,可以考虑回灌地下水或通过专门的雨水管道排入就近的沟渠和河流,补充农业用水。

3.2. 城市雨水可利用量分析

雨水降落到城市地表后,要经过植物截流、填洼、下渗等几个阶段,才能形成地表径流,进而方能被人们所利用。其中达到可收集雨水的标准降雨需根据产流机制加以确定。

3.2.1. 城市的总降雨量

城市降雨总水量Q计算公式为:

H为城市年均降雨深度,S为城市区域承雨总面积。

石家庄市属温带大陆性季风气候区,根据石家庄水利志资料,年平均降雨量H为536.2 mm,城市区域面积为297.20 km2,城市降雨总量为15.94亿m3。

3.2.2. 城市产流量

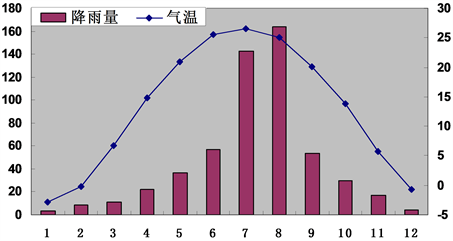

城市产水量即为地表径流量。并不是所有的大气降雨都能够产生水流,大气降雨首先要满足植物截流和地表下渗的损耗,富余的降雨量才能形成雨水径流被收集起来。城市产水量多少除受降雨时间和降雨强度影响外,还与地面植被状况和地表粗糙度、松紧度有关,另外,还与降雨形式有关系,在石家庄的冬季,大气降雨以冰雪的形式落到地面很少形成径流(如图4)。

Figure 4. Shijiazhuang City’s multi-year average temperature and rainfall map

图4. 石家庄市多年平均气温降雨量图

据测算,石家庄城市建成区,在降雨强度大于等于45 mm/h时,降雨深度为3 mm能产生雨水径流,城区产流量约占全年降雨量的50%。城市产流量的计算公式为:Q产 = Q × 50% = 0.50Q。

石家庄为雨热同期,城市降雨多集中在夏秋的5~10月份,其降雨量占到全年的85%以上。这6个月,大气降雨强度大、历时长,一般都能形成雨水径流,而从11月到次年4月份,降雨强度小,且受气温影响,多为冰雪,无法形成雨水径流。石家庄城区雨水产流量按全年降雨量的50%计算,城区产流量为7.97亿m3。

3.2.3. 城市的雨水最大可收集量

降雨初期所形成的地表径流中含污染物较多,应进入污水处理厂进行处理。据估算,城市降雨前期污水量约占城市产流量的6%左右。所以可直接利用的城市最大雨水量(Q收)可按照下列公式计算:

石家庄市城区雨水最大可收集量为3.62亿m3,是城市生活用水量的3倍多。

3.2.4. 现有设施可蓄水量

现有设施主要包括区域内的河道以及园区内的坑塘水池等。石家庄市市区内现有水域用地面积3.154 km2,包括民心河、园林公园内的全部水面。所有水域均为人工建造,蓄水深度平均为1.5米。年蓄集雨水量为4731万m3,占城市产流量的14.02%,为最大可收集雨水量的14.91%。

4. 城市集雨系统设计

石家庄市年平均降雨量为536.2 mm,城区内有可观的可收集雨水资源。而同时,城市区域内现有蓄集雨水设施少,雨水蓄集能力低,大量雨水资源白白流失。为更合理有效地利用雨水资源,本文从蓄水子系统、输水子系统、截水子系统和地下水回补子系统四方面对城市集雨系统进行了创新设计(见下图5和图6)。

Figure 5. Schematic diagram of rainwater collection system

图5. 集雨系统示意图

Figure 6. Design flow chart of rainwater collection system

图6. 集雨系统设计流程图

4.1. 蓄水子系统

城市雨水资源综合利用技术的关键在于把雨水留住,使用时再缓慢释放出来,这就需要建立大量的蓄水装置。

4.1.1. 顶部蓄水子系统

城区内建筑物顶部面积的大小对雨水利用有着密切的关系。考虑到将来用水的动力因素,可以在建筑物顶部设立蓄水池。在较低层临街或邻近园区的建筑物顶部设立小型蓄水池,城区中各建筑物之间按照高度的不同建立输送雨水管道,降落在建筑物顶部的雨水通过输水管道运送到蓄水池储存起来。干旱时用来浇灌沿街或园区的绿化树木,也可以沉淀后,作为非饮用水引入室内冲厕。

根据2015年石家庄市城镇地籍调查分析报告,石家庄市区建筑密度为0.264,石家市建筑物顶部面积为34.386 km2。建筑物顶部污染物相对较少,表面也更为坚硬,少量的降雨或降雪都能形成径流被利用起来。建筑物顶部产流量按总降雨量的70%计算,约为1.2906亿m3,除去洗污的初期雨水(雨水洗污量按4%计算),纯净雨水可收集量为1.2390亿m3。

4.1.2. 地面蓄水子系统

地上的蓄水池不仅能蓄积雨水,还能美化城市环境,改善城市生态质量。在城市建设中应大量增加城市内部蓄水系统,包括环城河道、园区内湖泊、池塘等储水设施。

石家庄市城市总体规划确定了2020年市区内水域面积为960 hm2,按照单位水面平均蓄水深1.5 m计算,新规划的城市区域蓄集雨水量将达到1.44亿m3,将占最大雨水可收集量的39.79%。规划蓄水水面比现状增加了6.446 km2,蓄水总量能增加0.9669亿m3。

Figure 7. Cross-sectional view of the roadside storage bucket

图7. 路旁蓄水斗横截面图

4.1.3. 地下蓄水子系统

城市地下有着很大的空间可以利用,考虑到存储的方便性,在城市人行道下设置蓄水斗(如图7),在广场的绿化区域周围设置蓄水环带。蓄水斗或蓄水环带内壁根据实际需要分别采用不同的材料。在蓄水斗或广场蓄水环带靠路一侧为保证路面的坚固性,采用不渗水的内衬材料。在蓄水斗底部铺设渗透性好的内衬材料,向地下进行渗透,补充地下水。靠近绿化带的一侧,铺设即坚固渗透条件又好的空心砖,为进一步加强向绿化带的侧向渗透,布设通往道路绿化树木根部的地下渗水管道。该管道由渗透性较好材料制成,既保证水分能通过管道对绿化带的花草树木进行渗灌,又要保证周围的泥沙不能混入而堵塞管道。对于落在道路广场等地面上的雨水,一小部分可以流入园区中的湖泊或池塘充作景观生态用水,大部分流入路旁蓄水斗或广场上的蓄水环中蓄积起来。

石家庄市城区现有道路总长度781公里。在靠近绿化带的人行道下设置蓄水斗,单体蓄水斗按5 × 2 × 1.5 m设计,各个蓄水斗顶部采用溢流隔板相互连通。城区全部蓄水斗总的容积可达0.4686亿m3。按照每年五次复蓄指数计算,年可蓄水2.343亿m3。

4.2. 输水子系统

4.2.1. 设计雨污分流管道

雨水属于洁净水源,降雨初期形成的雨水径流含有较多的污染物,但不同与生活污水,其中的污染物主要为一些有机物和悬浮物质,化学成分比较单一,处理的工艺和过程相对简单。雨水属于大面积汇水,较短时间内汇集的水流量大,且其中所携带粒径大的固体颗粒物质较多,容易造成污水管道堵塞。另外,雨水和污水最终途径也不同,污水全部需通往污水处理厂进行处理,而中后期雨水可通向各类蓄水池、渗水井和回灌井蓄积起来或回灌地下。在路边蓄水斗的设计中,马路沿的侧向进水口按照高低分流设计。低口通向污水管网,可将前期的雨水导向污水处理厂,高口通往路侧蓄水斗,将中后期洁净雨水积存起来,缓慢渗入绿化带的根部土壤中。

4.2.2. 设计雨水输送系统

在城市地上地下建立相互连通的雨水输送管道,管道终端连接城区内的各类蓄水池、渗水井、回灌井和城外的双层环城水系。并根据雨水收集装置的高低位置,设计分层的雨水利用系统。例如首先满足顶部绿化用水,之后满足墙体绿化,最后用于园林灌溉,余水用于回灌地下等。

4.3. 截水子系统

为了更充分地利用雨水资源,在城市中构建大量蓄水工程的同时,还应当建立起较为完善的截水系统,以缓释降水径流过程,延长雨水滞留时间,增大城区内滞留雨水量。

4.3.1. 植物截雨系统

1) 屋顶绿化

屋顶绿化是一种涵养城市水源、削减径流量、减轻污染和城市热岛效应、调节建筑温度和美化城市环境的生态措施。筛选一些适宜生长的耐旱植物进行屋顶绿化,建造屋顶花园,不仅能美化城市环境,还能降低建筑物顶部径流系数,有效消减雨水流失量。

2) 墙体绿化

在建筑物侧光面或背光面沿墙种植爬山虎等绿色攀援植物,绿化墙面,加大绿化面积,增强植物对雨水的截流能力,并可以降低墙体温度和气温,减少蒸发损失。

3) 建立分层植物截流机制

在城市内部绿化区域内建立“乔灌草”三层一体的立体绿化结构,地表为青草、中层为低矮喜阴灌木,灌木中间点缀高大乔木,增大植物叶表面积,增强对雨水的截流能力。

4.3.2. 城外双层环城水系

当一次降雨量较大,城市内部的各种蓄水设施都已饱和,为了对雨水进行更有效的截流,可以在城外设置双层环城水系(见图8)。

Figure 8. The double-layer water system around Shijiazhuang City

图8. 石家庄市双层环城水系图

1) 近城防渗蓄水水系

近城防渗蓄水水系属于景观生态用水,主要目的在于满足人们观赏的需要。城市防渗蓄水水系为了防止水资源渗透,其底面和侧面都是由不透水的材料铺设。为了增大其截流雨水的能力,可以考虑将近城防渗蓄水水系的河道适度加深加宽。

2) 外城增渗蓄水水系

当一次性降雨量较大,城市内部很难容纳时,需要对雨水进行排放。可以在城市外圈修建大量的蓄水洼地,周围以沟渠或河流连接,便于城市内部过量的雨水快速排出,而不会对下游地区造成洪涝灾害。城外这些蓄水洼地平时可以耕种农作物,在城区降雨量较大时可以充当蓄水池,由于是泥质底面,还可以补充城市内部雨水下渗不足,补充地下水源。

4.4. 地下水回补子系统

雨水下渗回补地下水是水循环的一个重要环节。我国很多城市地下水超采严重,有些地区已出现地面塌陷和建筑物倾斜现象。充分利用雨水进行地下水补给,不仅有利于涵养地下水源,确保水循环持续,还能保证地质稳定。地下水补给主要有两种方式:一是逐渐渗透,二是直接回灌。

4.4.1. 渗水井

降雨中期的雨水污染物含量较小,可以采用逐渐渗透的方式。在城市外围布置大量有较好渗透性的渗水井,渗水井周围连通雨水管道,内壁采用多孔的、透水性强的材料铺设,加强对地下水的渗透补给。

4.4.2. 回灌井

降雨后期雨水比较洁净,可以通过深入地下的管道进行直接回灌来补充地下水。在园区或绿地中央设置深井管道,管道上沿高于草根高度,低于路面或广场高度,经过绿地的过滤作用,雨水更加洁净,可以通过回灌井直接补充地下水。

4.4.3. 建设透水性强的路面和广场

为更充分地对地下水进行补充,在城市路面和广场建设方面,采用透水性路面技术(透水性沥青路面、混凝土透水路面)。透水性路面技术和材料的使用,可增大地下水补充量,并且减少暴雨期间地表径流量和洪峰流速,延长雨水滞留时间,增加地下水补充量。

5. 效益评价

通过城市集雨系统的创新设计,每年能使石家庄增加雨水资源量3.6190亿m3,相当于4个杭州西湖的水量(杭州西湖水量0.86亿m3)。集雨系统中设计的路旁蓄水斗一次蓄水容量为0.4686亿m3,而石家庄园林灌溉用水量仅为0.3318亿m3,满足园林灌溉还剩余0.1368亿m3。石家庄年均生活用水量大约为1亿m3,设计的空中蓄水池每年可蓄积雨水1.2390亿m3,蓄积的雨水在满足全石家庄市居民的洗衣、冲厕需要的同时,还可以用来浇灌绿化区的花草树木。

强化对城镇弃雨资源的利用具有巨大的生态效益和社会效益,同时也有较为可观的经济效益。一能节约大量市政基建投资,集雨系统能有效减轻城市洪涝压力,节约封闭路面下的排水管网负荷,减少市政污水收集管道和扩建排水设施的投资。二能节约市政和居民的用水费用,石家庄市自来水按5元/m3计算,全市每年就可节省水费15.85亿元。三是解决城市内水资源短缺、减少城市洪涝灾害的有效途径,也是改善城市生态环境的有效措施,实现水资源可持续利用的有效途径。笔者建议要积极开展城市集雨系统建设工程,合理配置和科学管理雨水资源,增加水资源的有效供给,维护良好的水生态环境。

参考文献