1. 引言

高速铁路区间信号布点方案与线路通过能力及行车安全密切相关,设计时需综合考虑电分相、追踪间隔、轨道电路等影响因素。为计算出符合安全运行要求且能综合权衡线路通过能力与建设成本的区间信号布点方案,国内外学者针对不同轨道系统建立区间信号布点优化模型,并设计智能算法进行求解。

Gill D.C [1] 等提出利用多目标方法来优化区间信号机位置,以减小列车追踪间隔;而后Chang C.S. [2] [3] 等人运用遗传算法和差分进化算法对Gill所构建的模型进行求解;Ke B.R [4] 等利用最大–最小蚁群算法优化地铁区间信号机位置,以减小列车运行能耗。针对铁路系统的区间信号布点优化问题,刘海东等 [5] [6] 设计模拟手工布置信号机的启发式仿真算法,以及改进的差分进化算法求解区间信号布点方案,以减小区间信号机的设计数量;刘菁华 [7] 设计带精英策略的快速非支配排序遗传算法,分别求解线路通过能力最大与信号机数量最小的区间信号布点方案;高国隆 [8] 利用实数编码的遗传算法对区间信号机设计位置进行优化,以减小列车追踪间隔。

既有研究多利用智能搜索算法求解区间信号布点优化问题,但未充分考虑轨道电路对信号布点的影响。因此,本文提出按轨道电路极限长度递推布置区间信号机的方法,以及信号布点方案的行车安全与通过能力检算方法,并基于此开发高速铁路区间信号机布点系统。

2. 系统功能需求

高速铁路区间信号机布点系统的开发目的是实现以节省建设成本为目标,自动设计符合行车安全与通过能力要求的高速铁路区间信号布点方案,系统功能需求主要包括:行车安全检算、通过能力检算与区间信号布点3个方面。

1) 区间信号布点方案的行车安全检算

为保障行车安全,系统应具备列车过电分相、列车启动与追踪码序检算三方面检算功能。因列车需断电惰行通过电分相,若所设计的信号机距电分相过近,当列车在信号机前因故停车而需重新启动加速通过电分相时,列车将缺少足够的牵引距离从而导致列车会因速度不足而无法驶出电分相,因此系统需能够仿真检算信号机与电分相的间隔距离是否合理。此外,系统也应检算列车在任意信号机前因故停车时,是否会因信号机前线路坡度过大而无法正常启动。

高速铁路将相邻信号机间闭塞分区的占用信息以码序的方式传输,以预告列车运行前方空闲闭塞分区数量,保障追踪运行安全。追踪码序的组成为:L5-L4-L3-L2-L-LU-U-HU,如HU码序代表列车前方无空闲闭塞分区,U代表空闲1个闭塞分区,最多能预告列车运行前方7个闭塞分区的占用情况。设计信号机位置时,若将信号机间距设计过小,码序最大所能预告的7个闭塞分区总长度会小于列车安全制动停车所需距离,此时将无法保证追踪运行安全,因此系统需具备信号布点方案的码序仿真检算功能。

2) 区间信号布点方案的通过能力检算

高速铁路区间信号机设计位置会对车站到达间隔、出发间隔与通过间隔,以及区间追踪间隔产生较大影响,从而影响线路通过能力。因此,系统应能够根据信号布点方案与列车线路条件仿真检算以上4类追踪间隔,确保信号布点方案能够符合线路通过能力需求。

3) 区间信号布点功能

信号布点方案的建设成本包括信号机建设成本与轨道电路分割成本两部分。相邻信号机间的闭塞分区由一个或一组轨道电路区段组成,信号机间,从而决定相邻信号机间的轨道电路区段数量与分割次数。因此,本系统信号布点的原则即是在满足行车安全与通过能力的条件下,尽可能增大信号机布置间距并将信号机设置于轨道电路极限长度位置,以减少信号机数量与信号机间轨道电路的分割次数,降低信号布点方案的建设成本。

3. 系统功能实现

3.1. 行车安全检算方法

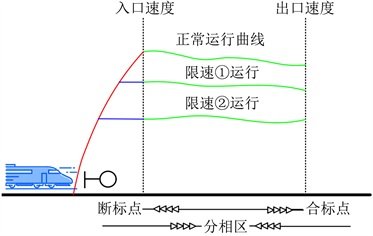

由上文对系统功能需求的介绍可知,行车安全检算包括列车过电分相检算方法、列车启动检算与追踪码序检算。图1为本系统过电分相检算方法,即仿真列车于分相前信号机处停车后启动,计算列车正常运行与按用户设定限速运行条件下进入、驶出电分相速度,以此判断列车是否能够安全通过电分相。

Figure 1. The checking calculation of train passing though phase separation

图1. 列车过电分相检算方法

列车启动检算即根据线路数据获得各信号机前停车点处坡度大小,根据用户选择列车种类确定列车启动牵引力,若列车启动质量在坡道方向上的分力小于列车起动牵引力,则可认为信号机设置位置符合列车启动要求,否则应修改信号机位置。

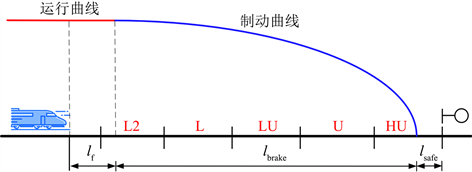

追踪码序检算方法如图2所示,图中

为安全距离,

为司机与信号设备反应时间内列车运动距离,

为列车制动距离,三者之和构成了追踪列车安全制动距离,若列车安全制动距离内码序数量小于最大码序,如图2中L2码序未超过L5码序限制,则可认为码序检算符合要求,否则应增大信号机设置间距。

Figure 2. The checking calculation of tracking interval and code sequence

图2. 区间追踪间隔与追踪码序检算方法

3.2. 线路通过能力检算方法

高速铁路线路通过能力主要由:区间追踪间隔、车站出发间隔、车站到达间隔与车站通过间隔决定。系统计算追踪间隔的思路为:首先仿真列车正常进、出站与区间巡航运行,获得列车运行距离–时分数据;而后根据信号布点方案与列车追踪原理,获得列车在各信号点的追踪距离;最后查询列车运行距离–时分数据,各追踪距离上的列车运行时间即为追踪间隔时间。

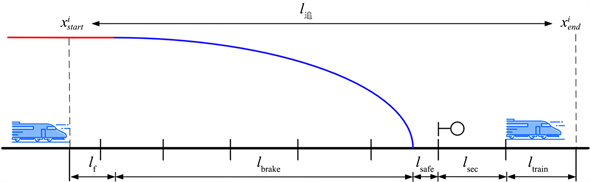

计算车站通过间隔时,可将车站内区域视为相邻信号机间的闭塞分区进行计算,此时其计算方法与区间追踪间隔相同,如图3所示,检算图3中信号机处的追踪间隔时,追踪终点

位于信号机位置加闭塞分区长度

与列车长度

处,追踪起点

位于信号机位置减去安全距离

、司机与信号设备反应时间内列车运动距离

与列车制动距离

处,此时计算列车正常运行通过追踪起点至追踪终点所需时间即为该信号点处区间追踪间隔时间。

Figure 3. The calculation method of section tracking interval and station passing interval

图3. 区间追踪间隔与车站通过间隔计算方法

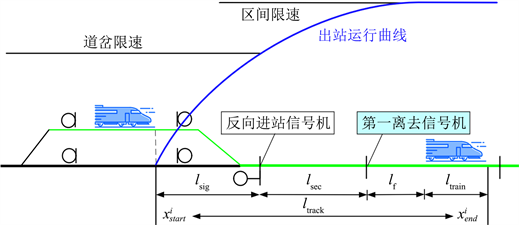

图4为车站出发间隔计算方法,追踪起点为站台停车位置,追踪终点为第一离去信号机位置加上发车作业时间内列车运动距离

与列车长度

处,车站出发间隔即为出站运行曲线上列车从追踪起点至追踪终点的运行时间。由图4可知,追踪距离的组成中

、

以及反向进站信号机至停车点距离

为固定值,第一离去信号机与反向进站信号机距离

由信号布点方案决定,因此,第一离去信号机的设计位置直接影响车站出发间隔的大小。

高铁列车在通过第二接近信号机前后获知前方站台占用情况,若站台占用则按图5中控车曲线以及虚线运行,若站台未被占用,则更新控车曲线按进站运行曲线运行。因此,车站到达间隔的追踪起点为第二接近信号机处,追踪终点为站台停车点,到达间隔即为进站运行曲线上追踪起点至追踪终点的运行时间。由图5可知,车站到达间隔的追踪距离由第二接近信号机位置决定,因此第二接近信号机设计位置会在较大程度上影响车站到达间隔时间。

Figure 4. The calculation method of station departure interval

图4. 车站出发间隔计算方法

Figure 5. The calculation method of station arrival interval

图5. 车站到达间隔计算方法

3.3. 区间信号机布点方法

信号布点应在满足通过能力与行车安全的条件下,尽可能减少信号机数量与尽量充分利用轨道电路极限长度。本文根据上述信号机位置与行车安全及通过能力间的影响关系分析,设计启发式规则来优化信号机位置,以避免智能优化算法的求解随机性对优化效果的影响,并选择以轨道电路极限长度递推布置信号机的方法,保证了信号布点方案的建设成本优化效果。

由3.2分析可知,第二接近信号机与第一离去信号机位置很大程度上决定车站到达与车站出发追踪间隔,且线路通过能力主要由车站到达间隔与车站出发间隔决定,区间追踪间隔通常不是线路通过能力的瓶颈点。因此,系统首先根据线路通过能力需求确定第二接近信号机与第一离去信号机位置,以此保证设计方案可符合车站到达、出发间隔要求。

在确定第二接近与第一离去信号机后,系统按区间信号机平均间距(高速铁路区间信号机平均间距通常为2000 m~2800 m之间),自第二接近信号机开始,按照2倍、3倍或4倍轨道电路长度进行推算,直至首先达到信号机平均间距时布置一个信号点,然后再以此信号点为基础,布置下一信号点,以此保证区间信号机数量与轨道电路分割点数量最少。其中,区间信号机平均间距可由用户根据通过能力检算结果与实际工程需求进行设定。

此外,在递推布置信号机的过程中,对于部分无法满足区间追踪间隔、过电分相、列车启动要求的信号机,系统以单位距离(可由用户设定)增大或减小信号机位置,如:无法满足过分相要求,则增加信号机与电分相的间隔距离,以此保证信号设计方案可符合行车安全与追踪间隔约束。

4. 案例分析

选用某运营速度为300 km/h,长39.97 km的高铁线路区间和CRH380A列车作为研究对象,将线路坡道、曲线、桥隧、电分相、信号机等数据,以及列车技术参数与牵引、制动特性曲线数据录入系统后,首先对该线路合理的信号机平均间距进行确定,而后进行信号布点优化。

根据上文追踪间隔检算方法,计算CRH380A型列车在不同信号机间距下的区间追踪间隔时间和需占用的闭塞分区数量,结果如表1所示。由表1结果可知:当闭塞分区长度从1500 m至3000 m每增加500 m时,列车追踪间隔增加5~6 s;信号机平均间距小于1500 m时占用闭塞分区数量将超过7个,无法满足安全要求。

综合考虑设计规范与电分相等约束条件对信号布点的影响,本文选择2600 m作为案例线路的信号机平均布置间距,利用本系统重新求解信号布点方案,结果如表2所示。对比表2中实际信号布点方案可知,优化方案增大了第一离去与第二接近信号机与车站停车点的间隔距离,同时适当增大了部分信号机间的距离,使区间信号机数量减少1个,减少6.7%,同时,轨道电路分割点数量由45个减少至41个,减少8.9%。

Table 1. Tracking interval and number of occupied block sections with different signal average spacing

表1. 不同信号机间距的区间追踪间隔与占用闭塞分区数量表

Table 2. Comparison of optimization results of block signal layout

表2. 优化前后区间信号布点方案对比

优化前后信号布点方案的追踪间隔检算结果如表3所示,可知优化方案增大了第一离去与第二接近信号机与车站停车点的间隔距离,使得车站出发间隔、车站到达间隔以及车站通过间隔分别增大10 s、7 s、4 s,区间追踪间隔增大9 s,使线路通过能力降低3.0%。

Table 3. Comparison of tracking interval check result

表3. 追踪间隔检算结果对比

5. 结论

本文设计开发了一套高速铁路区间信号机布点系统,该系统可对高速铁路区间信号布点方案进行线路通过能力与行车安全性检算,并能自动设计满足实际工程与设计要求的区间信号布点方案。基于实际线路的案例结果表明:CRH380A型列车在300 km/h线路上的信号机平均间距应为1500 m至3000 m,信号机平均间距每增大500 m,追踪间隔增加5~6 s;本系统设计的信号布点方案可在线路通过能力降低3.0%的基础上,使区间信号机数量与轨道电路分割点数量分别减少6.7%与8.9%。

基金项目

国家自然科学基金项目/The National Natural Science Foundation of China (71571016)。