1. 引言

20世纪80年代以来,在新经济、信息经济和后工业思想的影响下,各个国家和地区纷纷进行以文化创意为基础的城市更新与经济增长发展模式的探索实践 [1]。文化创意产业的实践研究最早起源于20世纪后期的英国,英国政府部门把文化创意产业作为振兴英国经济的有效方法,这一发展模式一经实施便取得较好成效,因此发展文化创意产业被许多国家政府视为实现产业结构优化、城市转型、经济增长的有效途径并且成为各个国家间文化软实力竞争的重要方法 [2] [3]。

在中国文化创意产业迅速发展,2019年全国文化产业增加值比上年增长7.8%,占GDP的比重为4.5%,比上年提高0.02个百分点,以广州2019年为例,其文化产业增加值为1600亿元,占GDP比重达到6.8%,表明文化创意产业发展不仅为我国经济增长贡献了重要力量,而且成为地方经济的重要支柱 [4] [5]。

近年来,众多国内外学者在文创园空间分布研究中有不同观点。① 陆唐信研究长沙市的创意产业分布 [6],高度集聚在中心城区,沿重要河流与交通分布,并且趋向集聚在高校周边呈现出向心式的集聚特征。② 褚劲风认为上海市文化创意产业的空间分异与城市产业发展的文脉相吻合,其空间分布主要集聚于旧工业建筑空间,高校,研发机构等部门 [7]。③ 厉无畏教授从微观尺度上分析了上海市文创企业分类与空间布局,他将文创产业集聚区进行了分类,分别对不同类型的文创园做出详尽的阐述 [8]。认为在文创产业发展初期,文创企业聚集区在中心城区具有很强的生命力,主要围绕中心城区发展,随着文创产业的深入发展出现了郊区化的趋向。④ Hutton认为在后工业化时代出现了“新的生产空间”,这些新兴经济大多集中在大城市的中心或者是中心商务区的边缘地带,强调了内城地区的新经济在城市景观重建与生产更新中起到的重要作用 [9]。Scott等学者深入分析了创意阶层,强调了创意与特定的社会环境间的密切关系 [10]。有相关研究认为,文化创意产业在地理空间分布上常呈现出集聚特征,空间的集聚便于企业间增强联系,发展合作,增强创意氛围、共享创意资源 [11]。那么同类型的文创园在地理空间分布上是否会集聚更加明显?集聚的中心在哪里?有什么发展趋势?不同类型文创园在地理分布上是否相同?带着这些问题本文开始了以下的研究。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

本文通过广州市社会科学院发布的2020广州市文创园区名单,最终得到研究样本74个,且均为广州市重点文化产业园区,其中包括21个国家级,20个省级,33个市级园区。通过ArcGIS10.8对广州市文创园空间分异格局进行分析。

2.2. 研究方法

本文采用ArcGIS的空间统计模块,以实现对分布特征、方向趋势、空间关系的解析。本文用到的分析方式包括度量地理分布(平均中心、标准差椭圆)、分析模式(平均最近邻)、核密度分析。

平均中心:用来识别要素的地理中心,与方向分布、标准距离的中心都相同。

标准差椭圆:解释要素分散特征的,重点描述要素空间分布方向。

平均最邻近:描述要素空间布局模式,从总体上判断要素的分布状态,可比较多份数据的聚集程度高低。

核密度分析:运用GIS的密度分析工具对广州市文创园进行核密度分析,将其密度分布格局进行可视化表达,以此反映研究对象的空间分散或聚集状态。

3. 广州市文创园发展概况

3.1. 广州市文创园总体发展状况

20世纪90年代广州文化创意产业园开始起步,在随后的十年里文创园的建设达到高峰,2010年后进入文创园发展的调整期。据不完全统计,2020年,全市共组织认定了400多个文化创意产业园区,其中国家级有21个,省级20个,市级33个。影响较大的有广州超高清视频创新产业示范园、广州TIT创意园、广州国家网络游戏动漫产业发展基地等。

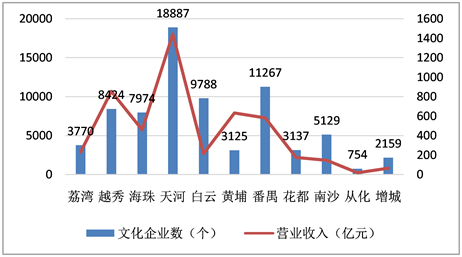

根据2018年广州市社会科学院公布数据可知(图1),在广州市11个区中,从文化企业数量来看天河区的文化企业数最多,达到18887个,这与天河区位于市中心,地理位置优越,基础配套设施完善拥有较多文创园及文化产业生态较为完善密切相关,文化企业数量最少的是从化与增城。从营业收入来看第一名仍然是天河区,拥有众多文化企业且企业体量大,例如网易、UC浏览器、酷狗音乐等一批互联网文化龙头企业与上市企业。依次为越秀区,区内聚集了众多有影响力的文化企业,如南方传媒、新媒股份等上市公司。从化与增城的文化企业营业收入最少。从整体来看文化企业营业收入基本与文化企业数量相一致,值得注意的是黄埔区文化企业数量虽少,但是营业收入远高于同文化企业数量的花都与荔湾区,这与黄埔区内众多科技园区,知识新城等一大批高科技软件企业密切相关,这些企业发展迅猛,营业收入增速较大。

Figure 1. Number of cultural enterprises and their operating income in each district of Guangzhou in 2018

图1. 2018年广州市各区文化企业数及其营业收入

3.2. 广州市文创园类型划分

关于文创园类型的划分有很多,并没有严格的区分界线,根据2018年广州蓝皮书中发布的十三个文化产业行业分类,本文参照此标准并结合褚岚翔、黄丽对上海市文创园的分类(表1),将广州的重点文创园区分为四种类型 [12]。这一分类主要基于两点考虑:一方面对于发展类型尚无统一的划分方式,且园区入驻企业繁多,园区类型难以详细划分;另一方面,影响文创园空间分布的本质是园区内入驻企业对区位的选择,而企业的区位选择通常与产业需求有关,因此将具有相似生产条件的产业归为一类 [13]。

Table 1. Classification of Guangzhou Cultural and Creative Park

表1. 广州市文创园区分类

本文聚焦于文创园这一空间实体,根据现有资料梳理广州市文创园发展脉络,划分文创园区类型,通过标准差椭圆、平均最邻近、核密度分析等空间分析方法分类别对文创园的数量分布特征、总体空间布局结构、不同类型文创园的空间分布特征及区位依附分布特征等进行深层次的探讨,图2为本文具体研究框架。

4. 广州市文创园空间分布特征

4.1. 数量分布特征

将广州市被认定为国家级、省级、市级的74个文创园区按照文化产业行业分类并结合园区内主导产业分为四类文创园(表2),其中研发设计类文创园数量最多有29个(39%),其次是文化传媒类有23个(31.08%)和综合类16个(21.62%)文化休闲消费类最低有6个,占比为8%。首先从数量上来看国家级文创园区就有21个,其次在数量占比中,研发设计类园区占比最高,其主要包含文化科技和计算机领域相关的研发和创意设计活动,这在一定程度上表明了广州作为一线城市拥有较高水平的创意、研发、设计能力。

Table 2. The number of different types of Cultural and Creative Parks and the proportion of attached areas in Guangzhou

表2. 广州市不同类型文创园数量及依附地区占比情况

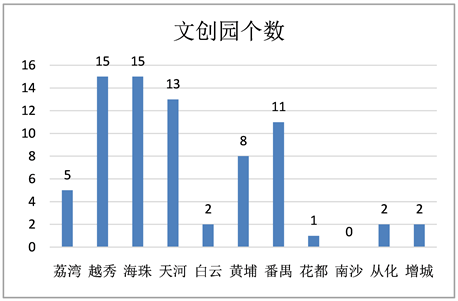

从行政分区数量来看(图3),广州市文创园数量分布前三名依次为海珠区、越秀区、天河区,海珠区有较多老工业基地,为建设文创园奠定基础,越秀区作为广州政治中心,在文化领域拥有较多文化社团等单位,对广播电视、新闻出版等产业的发展有促进作用,天河区作为广州“经济第一区”文化产业发展迅猛,业态丰富,集聚了一批较为优质的软件网络及计算机服务的科技类企业,花都区、从化、增城和南沙的文创园数量较少。总体而言,中部城区因良好的科技、人才、政策及文化资源,其文创园区的数量也具有一定优势高于北部和南部城区。

Figure 3. Administrative zoning diagram of the number of Guangzhou Cultural and Creative Parks

图3. 广州市文创园数量行政分区图

4.2. 总体空间布局结构——三核一带多点

本文的研究对象是广州市74家重点文创园区,其中国家级文化产业园区21个、省级文化产业园区20个、市级文化产业园区33个,通过对其情况进行核密度及缓冲区分析(图4),发现其空间分布特征如下:1) 呈现出一个显著的高密度核心区及次密度核心区,其中高密度核心区为越秀区,越秀区为老城区,经济发展水平(GDP)与人口密度均较高,创意人才聚集,人才虹吸效应强(高校及科研院所众多),市场更为广阔。2) 天河区、海珠区和番禺区为次密度核心区表现出中部多,南北少,由中部地区向南北方向递减趋势。中部地区包括越秀区、荔湾区、海珠区、天河区,黄埔区经济发达,产业基础好,有利于各种类型文创园的创建。3) 沿珠江两侧一公里范围内,布局有大量文创园,呈现出连片呈带状分布特征。因此可以得出广州市文创园空间分布的总体特征为:三核一带多点,三核是指三个高度集聚区域分别是广州塔、北京路和科韵路;一带是指沿珠江前航道连片呈带状分布,多点指在中部城区外围呈现离散状态的分布特征。从整个市域范围来看,文创园区主要集中在沿珠江的中部城区(越秀、天河、荔湾、番禺、黄埔与海珠),占比90.1%,而白云区、南沙区、花都区与增城区、从化总占比仅占不到10%。

广州市文创园点数据的最邻近比率为0.637729,z得分为−6.0019862437,则随机产生此聚类模式的可能性小于1%,即广州市文创园空间分布从整体来看是高度集聚的。

为进一步分析广州市重点文创园区空间集聚“热点”分布,对文创园点数据进行核密度分析,从文创园的空间分布范围来看,“热点”主要集中在中部城区,以珠江为界限分别向两侧蔓延,并且南部城区文创园与北部城区相比发展较好。文创园区集聚程度最高的区域分别是北京路、广州塔与科韵路区域。北京路位于广州政治中心的越秀区,广州塔与广州市21世纪CBD区珠江新城隔江相望,科韵路位于广州的经济高地天河区,区内布有大量高科技产业,是国家重要的软件和高技术产业区域,例如天河软件园。中等集聚区主要分布在三个高集聚区的外围,其主要范围是沿着珠江逐渐向外围蔓延,南部城区的番禺区文创园区分布数量相对较多,主要是因为该区布有大学城,大学城内进驻有12所高校,为番禺区内经济、科技、文化发展提供了大量优质人才。低度集聚地区主要包括从化、增城和南沙区。

Figure 4. Schematic diagram of the buffer area and classification standard deviation of the Cultural and Creative Park

图4. 文创园缓冲区及分类别标准差示意图

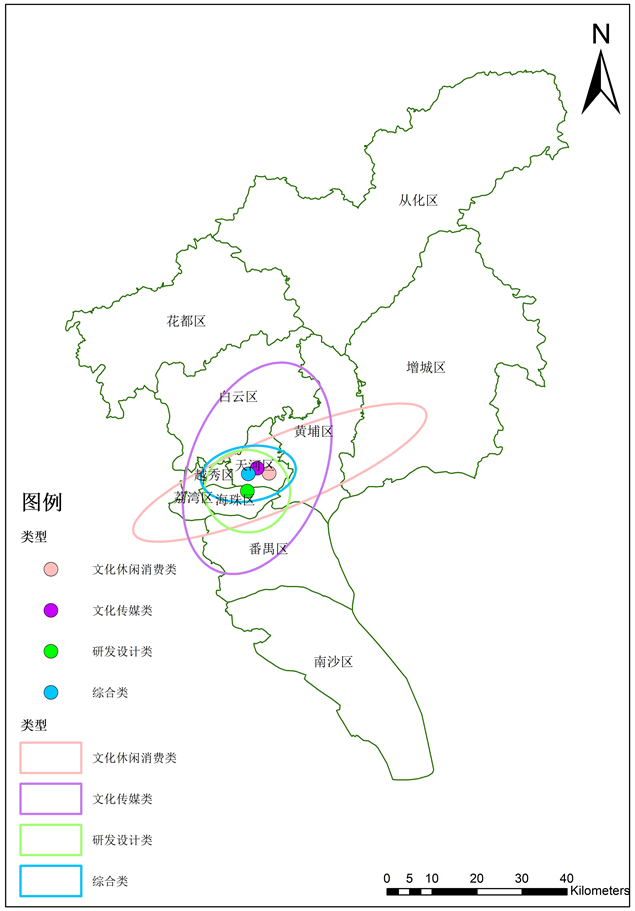

4.3. 不同类型文创园空间分布特征

选取文创园产业性质属性将文创园进行分类(图4),来研究不同类型文创园空间分布的方向趋势和集聚程度的高低。本研究将广州市文创园划分为研发设计类、文化传媒类、文化休闲消费类、综合类,四类文创园的方向分布呈现出差异:研发设计类文创园的一个标准距离的长短轴之差最小,为372.8888,表明其方向分布不明显,几乎没有方向性,但其中一个标准距离的椭圆包括了越秀、天河、海珠及番禺与黄埔的部分区域,说明研究设计类文创园区倾向于布局在各项资源较为丰富的中心城区,以便于更好地发展文创产业;一个标准距离椭圆长短轴之差最大的是文化消费类高达27,143.47584,具有较强的市场指向性,趋向于分布在消费市场较为活跃地区。文化传媒类文创园则倾向于布局在文化领域,如文化社团和组织、广播电视等;文化传媒类文创园一个标准距离的短轴最长为24,496.315824,可以囊括广州市约98%的文创园,并且综合类文创园的集聚的方向大致为东北–西南分布;综合类短轴长度最小为6115.287867,说明其集聚向心力更为显著,同时综合类文创园因其较多依托科技和消费市场地,因此其空间布局也倾向集中在相关产业园内,如,广州高新区黄花岗科技园、羊城创意产业园、广东文投创工场等,包括各个类型产业的综含性园区,呈现出组团分布的空间布局。

4.4. 文创园的区位依附分布特征

本文以文创园空间资源依附特征来分析不同类型文创园空间分异情况(表3),并将空间资源依附划分为四种类型:工业遗产依附、高校依托、特色文化资源依附、开发区依附 [14] [15]。

Table 3. Annex information table of Guangzhou Cultural and Creative Park

表3. 广州市文创园区位依附情况表

可知,以工业遗产为区位依附的产业园区有14个,占广州市文创园总数的19%,主要为研发设计类,其占广州市依附工业遗产的文创园总数的64.29%。以高校为依托的文创园数量最少,有5个,占广州市文创园总数的6%,其中以研发设计类为主,占广州市依托高校的文创园总数的60%。以特色文化资源为依附的文创园有6个,占广州市文创园总数的8%,其中主要以文化休闲消费类为主,占广州市依附特色文化资源文创园总数的50%。以开发区为依附的文创园数量最多,有50个,占广州市文创园总数量的67%,其中主要以研发设计类与文化传媒类为主,两者占广州市依附开发区资源总数的比重都为36%。分析结果表明,广州市文创园依托高校与特色文化资源的数量与其他两类有明显差别,依附工业遗产和开发区文创园的数量较高,所占比重也较多,这说明广州市文创园与高校合作较少,并且区域内特色文化资源开发利用较少。广州市拥有82所高校,在校大学生总数达113.96万人,数量居中国第一,因此在文创园区的发展与建设中多利用大学城开放、多元的环境,加强产学研合作,吸纳各高校优秀人才,促进园区与高校协同发展同时开发利用好区域内文化资源。

5. 结论

本文重点研究了广州市2020年国家级、省级、市级重点文创园空间分异变化特征及不同类型文创园之间的地理分布差异,基于空间统计分析方法,将其应用于广州市重点文创园空间分布特征的分析中,结果表明:

1) 在宏观尺度下,广州市文创园空间分布从整体来看是高度集聚的,其文创园的空间分布总体特征主要表现为三核一带多点。从整个市域范围来看,文创园区主要集中在沿珠江的中部城区,空间分布呈现出多核放射型结构特征。从数量上来看研发设计类园区占比最高,这在一定程度上表明了广州作为一线城市拥有较高水平的创意、研发、设计能力。

2) 在微观尺度下,广州市文创园空间分布的差异性主要体现在不同类别文创园及园区空间资源依附。研发设计类文创园方向分布不明显;文化休闲消费类具有较强的市场指向性;文化传媒类文创园倾向于布局在文化领域;综合类集聚向心力更为显著,呈现出组团分布的空间布局。广州市文创园依托高校与特色文化资源的数量较少,这说明广州市文创园与高校合作较少,并且区域内特色文化资源开发利用较少。

鉴于广州市文创园区空间分布的不均衡性,未充分利用区域内人才及特色文化资源,建议可增加对北部与南部城区的政策投入及财政资金扶持力度,精准帮扶重点文旅企业,培育产业新技术新业态。