1. 引言

“校园文化是以校园为空间,以学生、教师为参与主体,以课外活动为主要内容,以文化的多学科、多领城广泛交流及特有的生活节奏为基本形态,具有时代特点的一种群体文化” [1]。校园文化建设不仅是落实立德树人教育目标的基本途径,更是推行各项教育政策的重要抓手。对我国小学校园文化建设成果进行客观梳理,反思我国小学校园文化建设研究历程,有利于把握其研究主题及研究热点演进变化,对正确辨识小学校园文化建设研究方向,推进研究纵深发展具有积极意义。

2. 数据来源与CiteSpace软件使用说明

本研究以中国知网(CNKI)为文献数据库来源,以高级检索方式进行检索:主题“小学”and“校园文化建设”。时间设置为1995年到2021年6月,检索出相关文献1104篇。考虑到查找的精度需要,笔者筛选文献类别为教育学相关学科,筛选到有效文献957篇。将检索到的相关文献记录命名为download__.txt并以Refworks格式分批导出,共计得到957条数据。以WOS数据库为文献来源,以关键词为节点,得到节点数663,连线数1156的WOS关键词共现图谱。检索时间为:2021年6月2日。

本研究使用citespace5.6.R4版本,以上述957篇文献为研究对象进行分析。在Time Slicing (时间分区)方面,设定为1。除主题聚类的分析设定k值为100以获得更全面的数据分类,其他k值均设定为25。文献的时间跨度为1995年至2021年。在生成可视化图谱时,选择寻径(Path Finder)剪枝方式。所有其他指标和参数均为默认值。

3. 小学校园文化建设研究的历史进程反思

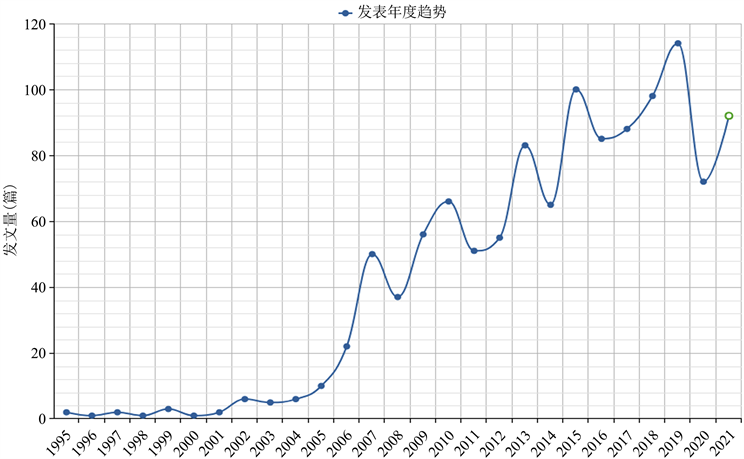

由文献发表数量分布图(图1)可知,自1995年发表第一篇相关论文以来,该主题得到了研究者的持续关注。1995年至2002年,研究该领域文章较少,年发文量维持在1至3篇。2002~2005年该研究领域总体呈现稳定提高的态势。2006年,《关于大力加强中小学校园文化建设的通知》(以下简称“通知”)出台后,该领域研究进入“井喷式”增长,说明《通知》对我国小学校园文化建设研究起到关键导向作用。2007年以后小学校园文化建设研究呈波动性增长趋势,每隔2到3年都会形成新的发文量波峰。这种波动性增长一方面体现了小学校园文化建设研究与国家层面出台教育政策密切相关,另一方面说明我国小学校园文化建设研究整体发展态势良好。由图1预测2021年发文量较2020年有所增长,结合建党100周年等主题热点对校园文化的广泛影响以及教育政策优化调整,在今后几年里该领域可能会迎来新一个发文量波峰。

Figure 1. Distribution map of published literature

图1. 文献发表数量分布图

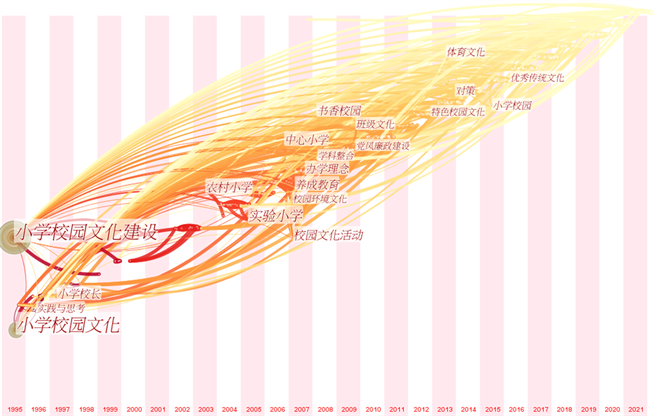

Figure 2. Time zone diagram of topic evolution

图2. 主题演进时区图

“时区视图展现了研究的发展走向,将关键词节点定位在时间的横坐标上,从时间维度上观察其演进情况,时区的文献数量与研究热度成正比,关键词连线数量与关键词之间紧密度成正比 [2] ”。通过对我国小学校园文化建设研究主题演进时区视图(图2)进行分析,我国小学校园文化建设研究主要有以下特点:一是关键词极为聚焦,“小学校园文化建设”“小学校园文化”关键词热度自1995年持续至今,一直保持着绝对的聚焦中心,各阶段的研究都与其保持紧密联系,没有发生研究范式的改变,反映出该领域研究创新性不足的问题。二是研究主题由主体向支干分化,成树状发展趋势,前期的研究主要从主体上界定小学校园文化建设的内涵,后分化出校园物质文化建设研究等,继而分化出小学墙面文化研究等。三是教育政策导向性。各阶段研究的关键词都与国家的方针政策紧密联系,研究成果积极回应教育需要。

分析其研究发展的历史进程,大致分为如下三个阶段:

1) 起步探索阶段(1995~2005年)

1995年后,随着高校校园文化建设研究逐步深入,小学领域的校园文化建设议题也开始得到关注。借助高校领域的研究成果厘清小学校园文化建设的概念、内容、功能、意义、原则等。围绕小学校园文化建设这一主要研究对象,在经验总结的基础上进行反思,研究标题多以小学校园文化建设的“几点建议”“思考”“初探”呈现,“小学校长”既是该领域研究的对象,也是主要的研究者。“实验小学”“农村小学”受到关注。

2) 快速发展阶段(2006~2010年)

2006年4月25日教育部颁布《关于大力加强中小学校园文化建设的通知》,“明确了小学校园文化建设在树立和弘扬社会主义荣辱观中的重要作用,并明确要进一步突出加强中小学校园文化建设,并努力形成常抓不懈的工作机制” [3]。此阶段围绕“树立和弘扬社会主义荣辱观”开展了多层次的研究,“养成教育”“书香校园”“党风廉政建设”关键词开始出现,突出校园文化建设在中小学德育工作中的重要作用。研究对象从农村小学逐渐聚焦于“中心小学”,一方面是由于“中心小学”一般由教育行政部门负责人担任校长,另一方面“中心小学”一般是区域内典范性学校,表明该阶段校园文化建设研究是以教育行政部门牵头开展的为促进优秀校园文化和先进经验推广的文化典范研究。研究中心从萌芽阶段聚焦小学校园文化建设本身,开始向其下位概念发展,开展了“校园文化活动”“办学理念”“班级文化”“校园环境文化”的研究。在课程中构建文化,创立综合性课程文化,“学科整合”成为推进校园文化建设策略之一。

3) 持续深化阶段(2010~2021年)

2010年5月6日,国务院审议通过《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010~2020年)》,提出要“全面贯彻党的教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以‘优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量’作为战略目标” [4]。这一战略目标推动着小学校园文化建设研究进入新阶段,研究者将研究重点投向小学校园文化建设问题和“对策”,研究方法更为全面,定性与思辨研究方法,定量与实证研究方法相继被研究者青睐。“农村小学”的校园文化建设研究在此阶段继续保持热度。此阶段“小学校园”研究文献较多,一是凸显校园作为一个独立系统与外部环境的关系,如武术文化进校园,网球进校园;二是强调“小学校园”内部建设,如小学校园安全管理、校园景观建筑设计、智慧校园建设等。此外,小学校园文化建设研究中的“体育文化”“优秀传统文化”“特色校园文化”等都一定程度呼应了教育改革的需要。

4. 我国小学校园文化建设研究的现实热点分析

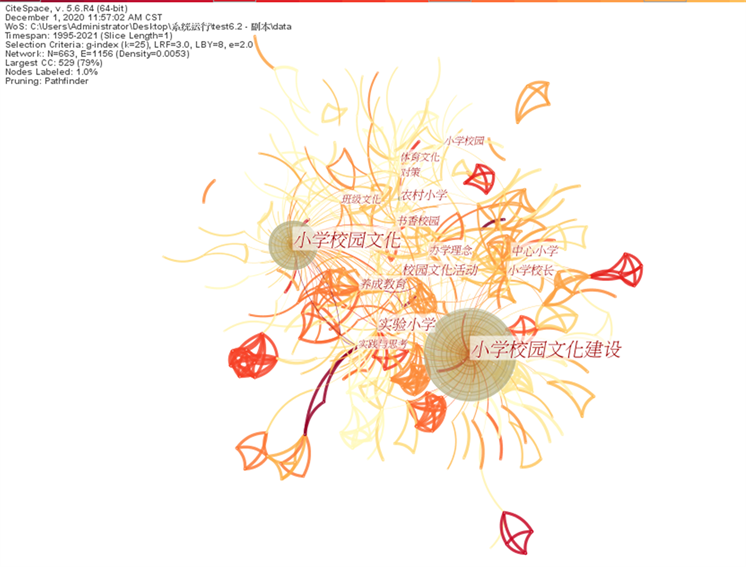

4.1. 利用关键词共现知识图谱总体把握我国小学校园文化建设研究的主题分布

“关键词”具有凝练文献的关键内容和核心信息的作用。当某个关键词在一个领域文献中持续出现或出现频率较高时,依此可解读出该领域研究热点,预测研究未来发展动向 [5]。本文在节点类型上选择“关键词”为分类标准,得到我国小学校园文化建设研究关键词共现图谱(图3)。节点大小与关键词出现的频次、研究热度呈正相关;中心度数值描述该关键词的媒介作用,数值越大,该关键词的桥梁作用越显著。为聚焦研究热点,选取关键词共现频次最高的15个关键词形成我国小学校园文化建设研究前15个高频关键词(表1)。经分析,我国学者自1995年以来围绕“小学校园文化建设”“小学校园文化”进行了多方面的研究,重视“小学校园”作为一个独立文化系统的研究价值,个案研究是常用的研究方法;其中“农村小学”“实验小学”“中心小学”为研究对象;研究内容围绕“校园文化活动”“办学理念”“体育文化”“养成教育”“班级文化”;通过问题及“对策”研究优化小学校园文化建设策略;研究目标导向为建设“书香校园”,形成“特色校园文化”;“小学校长”作为研究者参与度较高,同时也反映了校长角色在校园文化建设中的重要作用。

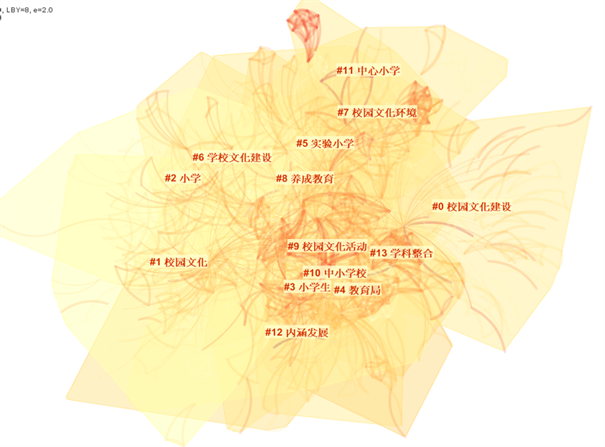

4.2. 借助关键词聚类图谱横向梳理我国小学校园文化建设研究热点

关键词聚类研究即基于共现研究,借助聚类算法,将共现的网络联系数目精简,突出展示某研究领域中最具代表性的主题集合 [6],将出现的关键词按相似程度归类,依此找到该领域最重要的研究聚集主题。本文中选取Log-likelihood ratio (LLR)算法对每个聚类进行自动标识得到我国小学校园文化建设研究关键词共现聚类知识图谱(图4)。

Figure 3. The co-occurrence map of keywords

图3. 我国小学校园文化建设研究关键词共现图谱

Table 1. The summary table of the top 15 high-frequency keywords

表1. 我国小学校园文化建设研究前15个高频关键词汇总表

Figure 4. Keywords co-occurrence clustering map

图4. 我国小学校园文化建设研究关键词共现聚类知识图谱

聚类的大小由该聚类内文献的数量决定,通过软件过滤掉较小聚类,得到了排名前14名的聚类,聚类标签编号为#0~#13,编号越小则聚类越大,并导出生成我国小学校园文化建设研究关键词聚类汇总表(表2)。提示聚类社团结构模块化Q值为0.7508 (大于0.3),提示聚类平均轮廓值S (Mean Silhouette)值为0.6157 (大于0.5),依此判断该聚类社团结构显著,聚类合理。

Table 2. The summary table of keyword clusters

表2. 我国小学校园文化建设研究关键词聚类汇总表

为了使我国关于小学校园文化建设研究主题更为突出,本文在关键词聚类分析的基础上,精读每个聚类里被引用次数较多的文章。经过阅读与整理,笔者将该领域研究的热点归纳为:小学校园文化建设的内容与功能研究;问题与对策研究;小学生参与研究三个方面。

4.2.1. 小学校园文化建设的“内容”与“功能”研究

第一,小学校园物质文化建设研究。校园物质环境是育人的场所,也是传承校园文化的重要载体。研究集中在:一是校园整体环境的打造,如校园建筑、校园景观设计、小学图书馆(室);二是校园文化传播阵地的打造,如文化长廊、校园文化墙等。小学校园文化建设中离不开校园环境建设,各种互动性学习空间、特色教室应运而生。新建小学中,建设图纸中已经融入文化景观,试图通过校园主题文化景观的建设来表达愿景、传达理念 [7]。农村小学在校园文化建设中,充分利用乡土自然环境、就地取材 [8]。

第二,小学校园精神文化建设研究。研究主体多为小学校长,有关办学思想、办学理念的个案研究成果较多。不少学者致力于分析小学办学思想的形成,追溯校名渊源。学校的地理环境、发展历史、学校所在地的社会风俗和经济发展情况、师生状况都会影响办学理念的形成。研究者通过对校园精神文化如传统文化 [9]、海洋文化 [10]、水文化 [11]、勤乐文化 [12]、科技文化 [13]、胡杨精神 [14] 研究校园文化建设的构建。

第三,小学校园特色文化建设研究。特色文化侧面反映了办学质量,影响学校事业发展。研究者把特色文化融入到学校教学管理、课程管理、教师管理、学生管理等方面 [15],如小学校园文化建设融合美术课程 [16];基于校园文化建设整合思想,开展小学语文拓展性诵读活动 [17];特色文化融入校园文化建设,如针对体育文化、京剧文化、武术文化开展研究,其研究目的不仅仅是增加特色文化课程,同时也是研究特色文化指向的丰富内涵和活动形态以及其所包含的师生群体关系。

第四,小学校园文化建设功能研究。一般认为,校园文化功能为“凝聚功能、陶冶功能、规范功能、培育功能、激励同化功能、娱乐展示功能、调适导向功能等等” [18]。小学校园文化建设研究针对校园文化功能也有不同的呈现方式。在大多数情况下,校园文化建设功能研究都以一种隐形前提存在:符合学校定位的办学理念有凝聚人心的作用;经过精心设计的校园文化环境更能陶冶身心。校园文化建设的教育功能或培育功能研究如德育、智育、体育、美育、劳动教育功能则凸显了校园文化建设功能的显性色彩:如从“观念文化”的导向功能、“制度文化”的约束功能、“硬件文化”的陶冶功能三个层面分析小学校园文化建设德育功能 [19];提出学校作为“重要的美育活动场所,校园环境构建应当关注其本身的美育价值,让校园的花草树木,建筑景观以美育人 [20] ”;校园文化建设应该让学生感悟美、发现美、创造美;学校“通过校园文化活动,开辟劳动专场,让学生进行劳动训练,树立‘幸福人生靠奋斗’‘劳动最光荣’‘尊重劳动者,珍惜劳动成果’的价值观;培养工匠精神,建立‘艰苦奋斗、勇于拓新’的优秀品质” [21]。在有关研究中,校园文化建设作为实现办学目标的重要策略,推动学校内涵式发展。

4.2.2. 小学校园文化建设的“问题”与“对策”研究

高被引文章都集中在此主题,研究主题关注度极高。

该领域“问题”研究主要涵盖以下五个方面:1) 精神文化与物质文化建设不平衡:精神文化建设得不到重视,如忽视情感关怀、精神力量对于学校发展、师生发展的价值” [22];物质文化建设中缺少人文关怀,如实用性不高、缺少美学构想 [23];2) 管理体制相对落后 [22],机制不全,人员匮乏;缺乏整体设计和综合管理 [24];3) 仍存在“重成绩、轻文化”的陈旧思想,分数成为一切工作的指挥棒 [25];突出了教学工作却忽视文化建设 [22];4) 学生主体性没有得到体现,学生参加校园文化活动积极性不强、主动性不高 [24];缺少师生的共同参与 [11];5) 缺乏深刻的内涵和时代的特征 [25];校园文化建设中的泛政治化和应景性倾向比较突出 [24]。

该领域“对策”研究可归纳为:1) 应开发与整合精神文化建设和物质文化建设,结合学校实际平衡两者关系,发挥精神文化引领作用,挖掘物质文化隐性育人价值,融合两者以促进学校发展 [26]。“高瞻远瞩、整体规划、循序渐进地使校园物质文化更富人文含量” [23]。2) 实施人本主义精神的管理制度、健全校园文化建设的管理和评估机制 [26]。“学校管理者需提高专业素养,在规划校园文化建设中提高站位,坚持继往开来,不断拓新,深刻把握学校的历史、现在和未来发展脉络,以高质量文化建设引领高质量学校发展 [24] ”。3) 改变传统的育人观念、树立正确的人才质量观和人才评价观 [26]。4) 校园文化建设意见采集主体由单一主体向多元主体转化,积极采纳师生、家长、教育管理人员、高校智库专家的意见,把学校管理者的想法与学校的具体情况有机结合,实事求是地汲取优秀经验、合理建议 [24]。以人本主义作为理论基础,提出校园文化建设的重点是为了促进学生的成长和发展 [25]。校园文化活动“要尊重中小学生身心特点,考虑年龄差异、地域差异和个体差异” [27]。5) “更新观念,明确指导思想,提出了要深层次地研究学校实际,动态地构建校园文化脉络” [27]。

4.2.3. 小学校园文化建设中的小学生参与研究

重视小学生作为参与者和受教育对象的研究,聚焦学生内在活力激发。关注学生心理健康,如以“学生积极心态” [28] “让每个孩子微笑” [29] 为办学思想;开展实证研究,论证校园文化建设对学生的心理素质发展具有促进作用 [30]。关注学生需要,如以需要层次理论阐释校园文化建设如何满足师生需要 [31]。关注学生身心发展特点,认为校园标语创设应体现学生主体地位,贴合儿童的认知特点,吸引学生注意,以促进互动 [32]。墙壁文化要符合师生的口味,空间的留白可以给观赏者以遐想和发挥的空间 [33]。教室阅读空间应格外注意安全性和保护性,同时兼顾美观和对小学生的吸引力 [34]。关注学生发展,校园文化建设研究以发展学生道德品质和核心素养 [35] 为目标,提升学生学习能力、阅读水平、体质水平等综合素质。

5. 小学校园文化建设研究前沿探测

CiteSpace中的突现词(Burst terms)分析是将某个时间区内频次变化率高的词从大量主题词中探测出来以展示学科发展的前沿趋势 [36]。突现值(Bursts Strength)代表关键词的突现率,数值越大,表示突现强度越大。基于小学校园文化建设研究领域突现强度排名前14的关键词(表3),分析2016年开始出现频率呈现较快增长的关键词,以此说明该研究领域的前沿热点。由表3可知,2016年及以后的关键词包括“农村小学”“德育”“校园足球”“策略”“小学校园”“体育文化”。

Table 3. The summary table of burst terms

表3. 我国小学校园文化建设研究突现词汇总表

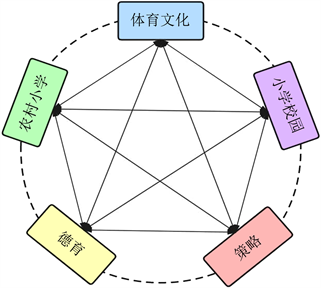

透过关键词突现情况可以发现,我国小学校园文化建设正展示出诸多前沿问题:一是农村小学校园文化建设的研究,包括乡土文化有关研究、个案研究、校园环境美育研究;三是校园文化建设活动与策略研究,包括多种多样的活动内容、组织形式、活动策略;三是特色校园文化建设的研究,如校园环境建设、书香校园建设、校园广播电视台建设、数字化校园研究等;四是校园体育文化建设研究,包括校园足球文化研究、其他专项体育文化建设研究;五是校园文化建设中的德育研究,包括德育功能研究、基于德育目标的策略研究。另外,小学校园文化建设研究前沿热点展现出交叉融合趋势,各突现词两两组合建构,形成双热点或多热点研究框架(图5)。如以“农村小学”为中心关键词开展的研究:“农村小学”校园文化的“德育”功能及有效途径研究;农村小学“书香校园”阅读环境建设的策略研究等。

Figure 5. Multi-hotspot research frame diagram

图5. 多热点研究框架图

6. 结论与建议

本文通过对1995年以来我国小学校园文化建设研究文献进行计量分析,总结和梳理了研究进程、热点及前沿,得到结论:我国小学校园文化建设研究经历了起步探索、快速发展、持续深化三个阶段,研究热点聚焦于小学校园文化建设内容与功能、问题与对策、小学生参与三大主题;前沿研究方面,聚焦于“农村小学”“德育”“策略”“小学校园”“体育文化”主题词,并呈现多热点交叉融合趋势。基于这些结论,我国小学校园文化建设研究还需注意以下问题:

1) 把握研究目标导向,促进人的全面发展

一是结合学校办学传统与现状、学生特点,开展校园教育生态和教育环境研究,关注校园文化生态对于学生发展的影响,即环境育人。二是探索促进学生全面发展的校园文化建设研究,“体育文化”“德育”仍是热点选题。此外如何满足“儿童成长需求、独特个性发展”也需要更多关注。三是融合国家发展需要。小学校园文化建设研究具有较强的政策性,热点事件和政策文件将促使新的研究方向产生。此外,如何融合社会文化和学生个体文化,避免校园文化建设两张皮现象,是校园文化建设研究应关注的方向。

2) 检视研究方法弊端,倡导多元混合范式

个案研究是该领域常用研究方法,“农村小学”研究持续成为研究热点,这体现了我国教育公平的政策导向,这实质上是一种均等化范型的教育公平。教育观念与政策正在逐渐走向科学化,“需改变经典教育公平理念的均等化范型导向为多样化范型公平” [37],这意味着包含小学校园文化建设在内的教育研究需由“个案研究法”逐步转向为个案研究、文本研究、叙事研究、调研访谈等“多元混合研究方法”,以获得整体视角,把握多样化和个体需求。

3) 破除研究思维枷锁,坚持“系统”思维逻辑

当前,在该领域研究中依然存在“表面式思维方式、演绎式思维方式、点状式思维方式” [26],思维陈旧的问题,需坚持以“系统”的思维模式转换陈旧思维方式以深挖研究深度。

“系统”思维模式体现为研究对象由点及面。研究同一地区的小学;同一地区不同类型的小学;同一文化建设类型的不同小学。“系统”思维模式还体现为从个体特点探寻整体规律,以整体目标指引个体发展。一方面,“以学校自身情况为文化建设起点,对校园文化理论开展兼具广度与深度的分析研究,进而从整体视角上探索整个校园文化特色建设的系统流程” [38];另一方面,“学校在打造‘一校一品’项目时,‘一品’必须从‘多品’里提取,如果脱离了‘多品’,特色本身就不具代表性,其教育价值就有待商榷,难以实现学生的多元化、个性化要求。研究学校特色建设中的‘多品’则是学者需要关注的问题” [39]。教育局等基础教育行政部门在推动小学校园文化建设研究过程中发挥着重要作用,应充分发挥其为所辖区域小学管理服务的天然优势条件,开展整体性调研类研究或教育纪实类研究,为小学校园文化建设提供优化策略。

毋庸讳言,基于CNKI学术论文数据库对该领域研究进行反思也存在一定的不足。第一,该研究领域包含各级各类学校,覆盖学前教育、初等教育、中等教育和高等教育等不同学段,本研究对象定位为小学阶段,研究虽然聚焦,但是缺少整合性,不能有效借鉴其他学段研究成果;第二,本研究数据仅限于期刊论文、学位论文的搜集,使得关于该专题的学术著作并未纳入研究范畴,文献信息范围相对狭窄。后续研究将就此不断做出改进和深化。