1. 引言

“沸泉”矿泉水位于绵阳市安州区沸水镇,泉口出露于第四系全新统丘间堆积层组成的河谷平坝中,标高663 m。泉水为一天然上升泉,上涌呈“沸水”状,故称“沸泉”,为含锶矿泉水。

本文在系统分析沸泉水文地质条件、水化学特征、同位素特征等的基础上,提出了矿泉的地质成因模式,为保护和合理开发利用矿泉资源提供参考依据。

2. “沸泉”出露特征

2.1. 沸泉概况

“沸泉”出露平坝地表广布黄色、褐黄色粘土,下伏三叠系中、下统碳酸盐岩,平坝西北部为龙门山脉中低山区,海拔780~1360 m,东侧为丘陵台地。通过连续一个水文年的动态观测,查明泉流量为47.22~172.04 L/s,最小流量出现在12月~2月间,最大流量出现在7~9月间;泉水水温稳定在16.0℃~16.5℃,基本不受季节和降雨影响;泉水水化学类型为HCO3-Ca·Mg型,命名矿泉水浓度的界限指标“锶”的含量在0.408~0.436 mg/L之间,主要组分阴、阳离子和可溶性总固体数据波动不大,波动值在1.23%~8.38%之间,处于相对稳定状态。

2.2. 区域地质背景

研究区在地质构造上处于龙门山前山逆冲推覆构造带与前陆盆地交界处,沸泉位于华力西–印支期(D2~T3)、燕山–喜马拉雅期(J-Q)两构造层的不整合接触带上,打鼓坪平移断层、杜家坪平移断层两条断层的东南端。

杜家沟平移断层位于泉区北侧,断层南东起马口,经杜家沟、火家沟向窝坪延伸。断层走向北西35˚,倾向北东,倾角65˚,上盘为二叠系阳新组(P1y)~三叠系嘉陵江组(T1j),下盘为二叠系吴家坪组(P2w) ~三叠系嘉陵江组(T1j)。断层两侧岩石破碎,揉皱发育,地层及北东向断层被错位,北东盘向西北平移,南西盘向南东平移,在中山区地貌表现为明显的断层崖沟。该断层向南东方向延伸至平坝,被第四系所覆盖,经物探揭示该断层向南东一直延伸至沸泉泉口附近。据区域水文地质资料显示,该断层为导水断层,流量大小不等的岩溶泉呈串珠状出露于断层带附近。

打鼓坪平移断层走向北西20˚,倾角60˚,向北西–南东发生平移,断面宽2.5 m,结构面有牵引现象,向东延伸进入平坝后被第四系所掩盖。

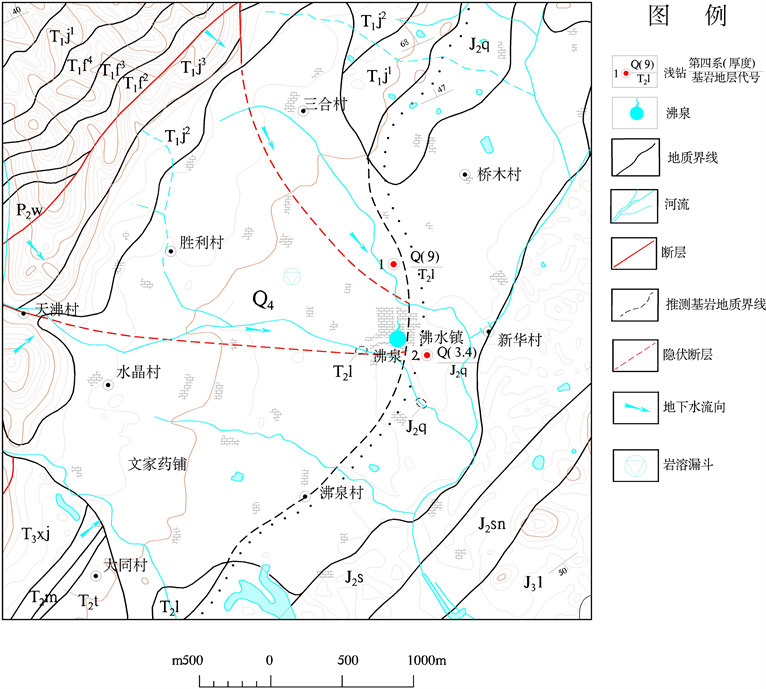

泉口附近及以西至龙门山山地区大面积出露三叠系雷口坡组(T2l)、嘉陵江组(T1j)碳酸盐岩地层,泉口以东出露侏罗系碎屑岩地层(见图1)。

Figure 1. Geological background of “boiling spring”

图1. “沸泉”地质背景图

3. 水化学特征

沸泉矿泉水出自三叠系嘉陵江组地层,经丰、平、枯期的水质分析,查明水化学成份中宏量元素(主要阴阳离子)含量对比为:阳离子

,阴离子

,水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水,pH值7.04~8.30,溶解性总固体介于530~536 mg/L之间,为低矿化淡水。

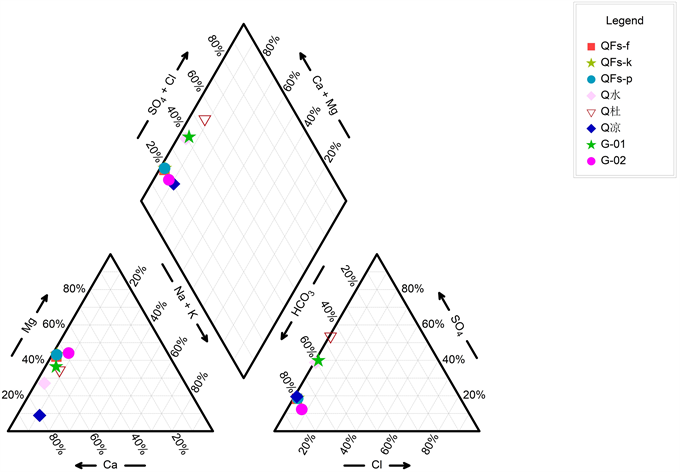

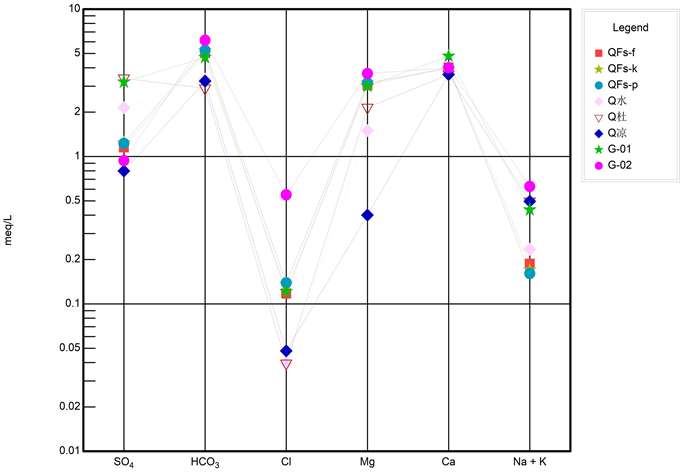

在区内选取泉点3处、地表水点2处进行了取样分析。2处表层岩溶泉(杜家沟泉和水洞子) TDS介于427~469 mg/L,小于沸泉的TDS (530~536 mg/L),表明沸泉较二者径流途径长,非表层岩溶泉;2处地表沟水(G01、G02) TDS介于603~604 mg/L,明显大于沸泉和其他3处泉水样点,说明地表沟水受蒸发作用影响明显。根据沸泉的丰、平、枯期和其他水样点水质绘制Piper三线图和指纹图(见图2、图3),沸泉和地表沟水G02水化学类型均为HCO3-Ca·Mg,其他样点水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg或HCO3-Ca型水,不同于沸泉水化学类型,表明沸泉与这几处水样点无明显水力联系,而指纹图显示沸泉与(G02)离子浓度相关性不大,表明沸泉未受G02影响。

Figure 2. Piper diagram of water sample points

图2. 水样点Piper图

Figure 3. Fingerprint of water sample points

图3. 水样点指纹图

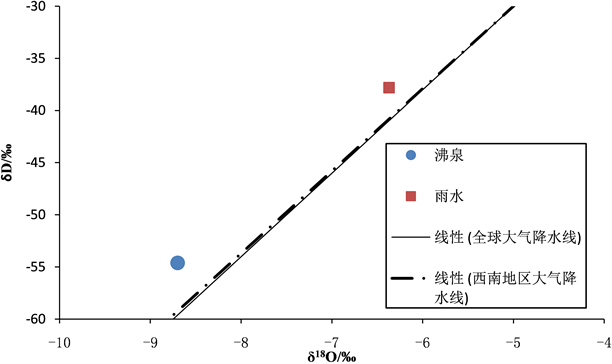

4. 同位素特征分析

为了查清沸泉与大气降水之间的关系,对当地大气降水和沸泉水进行环境同位素D和18O的分析测试。分析结果显示(见图4),沸泉和大气降水样点均落在全球大气降水线和西南地区大气降水线附近,表明沸泉接受大气降水补给 [1] [2],其中雨水样点落在图中右上角,沸泉样点落在图中左下角,二者同位素值相差较大,表明沸泉的径流途径相对较长。

Figure 4. D and 18O diagrams of environmental isotopes

图4. 环境同位素D、18O关系图

按照H、O稳定同位素的高程效应原理,δD和δ18O随地下水补给高程的增大而减小。据此可以确定地下水的补给区和补给高度。参考张保建《运用H、O同位素资料分析地下热水的补给来源》 [3] 中的计算公式:

(1)

式中:H——地下水补给区高程,m;Hs——地下水取样点含水层高程,m;O——大气降雨的δ18O值,取值——6.37‰;OS——地下水的δ18O值,取值——8.7‰;gradD——随高程的递减梯度,‰/100m;参考温带西南地区δ18O值高程效应典型值为——0.3‰/100m。

计算得“沸泉”补给高程为1439 m,与西北部嘉陵江组地层出露地表高程较为接近,进一步证明沸泉主要在西北岩溶裸露区接受大气降雨补给。沸泉的流量总体较大,其动态变化特征与当地降雨量变化趋势相一致,体现了岩溶泉降雨–入渗型的特征。

综上所述,研究区由于特殊的沉积环境和构造条件,形成了现今的碳酸盐岩和碎屑岩交替沉积和相间分布,为后期的岩溶发育提供了物质条件。沸泉在西北部碳酸盐岩出露区接受大气降水补给,在特定构造、水文地质条件下,向排泄区运移过程中,经过溶滤、吸附、离子交换等一系列物理化学过程后,形成了具有特定水化学特征的饮用矿泉水。

5. “沸泉”成因分析

5.1. 矿泉水赋存与形成条件

“沸泉”赋存于三叠系中下统白云岩、白云质灰岩中,泉口标高663 m,含水层厚度400~953 m,组成较厚大的碳酸盐岩岩溶含水层。“沸泉”的形成与其特定的地形地貌、地层岩性以及地质构造密切相关。

泉区岩溶水的补给来源主要是大气降水的入渗补给。区内降水丰沛,多年平均降水量超过1000 mm。同时,泉区植被发育,茂盛的植被对地表径流起到了迟滞作用,一方面减少了水土流失的发生,另一方面减缓了地表水的径流速度,减弱了径流强度,增大了地下水的补给量,并延长了地下水的补给周期,减小了地下水季节性水量变化幅度。加之地表岩溶较为发育,地表径流也能迅速的转化为地下径流,从而为矿泉水的形成创造了良好的水源补给条件。

泉域补给区岩溶具侵蚀溶蚀中山区裸露型特征,可溶岩与非可溶岩相间分布,呈狭长条带顺山脉方向延伸,与主要横向河谷直交。打鼓坪和杜家坪平移断层从西侧和北西侧进入泉区,穿过泉区内的可溶岩与非可溶岩。泉水出露区位于打鼓坪和杜家坪两条扭性断裂西端联合部位(见图5),岩层裂隙发育,侵蚀溶蚀作用强烈,为岩溶水汇集提供了空间。

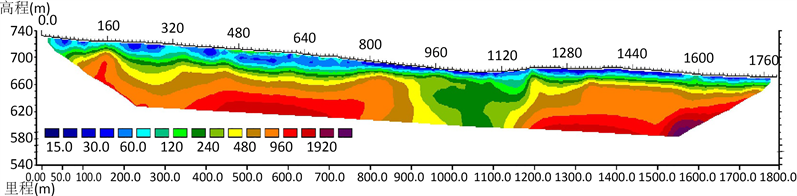

Figure 5. Buried fault fracture zone revealed by geophysical exploration

图5. 地球物理勘探揭示的隐伏断层破碎带

地下水在中山区接受大气降水补给,经杜家坪和打鼓坪断层形成的导水通道,向东南方向河谷平坝运移,两处高差约500~800 m,为地下水的运移提供了水动力条件。断层穿过多个地层,地下水在运移过程中与围岩进行离子交换、溶滤、吸附等物理化学过程,形成特定的水化学特征的矿泉水。当地下水运移至泉域东侧燕山期构造层的不整合界面处,岩溶水受下伏上三叠系(T3)和侏罗系地层阻挡呈上升泉溢出地表(见图6)。

Figure 6. Genesis pattern of boiling spring

图6. 沸泉成因模式图

5.2. 地质构造对地下水的控制作用

1) 区内北东向构造体系控制岩溶展布。研究区内碳酸盐岩地区的地下暗河、岩溶泉水有规律的呈北东向条带状分布,其分布规律与北东向构造体系相吻合。

2) 构造体系的复合部,特别是两个构造体系主要构造带的复合部位,是赋存地下水的有利地段。复合部应力集中,扭、张断裂发育,岩层富水性强,地下水沿张、扭结构面涌出地表,形成大量的上升泉和下降泉,形成地下水富集段。

3) 构造形迹的交接部位,有利于地下水的富集。杜家沟北西向张扭断裂与北东向晓坝压性断裂、板厂沟压性断裂、黄连桥压性断裂交接处,岩石破碎,岩溶发育,为地下水赋存创造了条件。泉水多沿两组断裂交接处溢出。

4) 北东向主要压性断裂带(为阻水断裂)的上盘均分布有可溶性碳酸盐岩地层,顺压性断裂带岩溶发育,岩层富水性强。北东向断裂带的阻水性,严格控制了岩溶水、裂隙水的发育规律。

6. 结论

1) 沸泉埋藏产出于三叠系嘉陵江和雷口坡组碳酸盐岩地层中,在泉域西北部的中山裸露碳酸盐岩地层区接受大气降水补给,通过打鼓坪和杜家坪导水断层向东及东南径流,遇碎屑岩地层阻隔出露成泉,矿泉水补给路径相对较长,补给循环径流环境稳定。

2) 泉水补给高程为1439 m,与西北部嘉陵江组地层出露地表高程较为接近。沸泉的流量总体较大,其动态变化特征与当地降雨量变化趋势相一致,泉水动态变化为山前岩溶型。

3) 泉水水化学类型为HCO3-Ca·Mg型,水中某些元素与组份的感官指标、理化指标和微生物指标均满足相关规范要求,其中锶含量符合界限指标规定,命名为锶饮用天然矿泉水。