1. 引言

反刍思维是指个体持续地关注、琢磨与自己有关的各种负面消息的思维方式,不自主的反复思考消极结果而不积极地解决问题的一种稳定的认知风格(Nolen-Hoeksema, Parker, & Larson, 1994)。根据反应风格理论指出,当个体持续消极地看待负性生活事件时,便会引发一系列的内外化问题(Nolen-Hoeksema, Parker, & Larson, 1994; Kamijo & Yukawa, 2018)。比如,会引起个体孤独感,低自尊,人际关系淡漠,强化敏感性以及情绪管理障碍的产生,进而诱发自伤等极端行为的出现(向燕辉,袁蓉,赵佳旭,2021;Li, Zhao, Dai et al., 2021; Tao, Bi, & Deng, 2020)。研究发现,儿童早期的家庭负性环境(父母忽视,拒绝,虐待,打骂等)可能会影响基因多态性的表达以及与之相关的神经系统的改变,进而形成与反刍相关的敏感性特质,最终导致个体在面对负性的应激源时,更易出现非理性行为(Ying, You, Liu et al., 2021; Wang, Fu, & Wang, 2021)。也有研究发现,长期暴露于粗暴对待的环境下,可能会诱发儿童在脑海中反复思考或回放遭遇父母身体或言语攻击的情境,从而形成消极的内部表征,引起厌恶情绪的产生,个体为了逃避或缓解不愉快的情绪体验,会做出自伤等其他心理病理性行为(王明忠,王静,王保英等,2020;Baetens, Claes, Onghena et al., 2015)。尤其对于早期遭遇粗暴养育的孩子而言,更可能产生消极评价自己,否定自我价值甚至厌恶自己的想法,且更易受父母冷漠态度的代际传递影响而存在拒绝积极看待自己的反刍思维(刘衍玲,廖方新,郑凯等,2016)。另外,Caplan (2002)提出的认知—行为模式指出,外化行为的产生是由生活压力事件(压力源)等远端因素的作用,导致个体出现了相应的非适应性认知,即近端因素,进而才产生非适应性行为。而粗暴养育作为典型的生活压力性事件,可能是模型中重要的远端因素,反刍思维作为个体重要的认知因素,则可能是模型中关键的近端因素,即粗暴养育可能导致大学生出现反刍思维这一非适应性认知。因此,本研究提出假设1:粗暴养育能正向预测大学生的反刍思维。即遭遇粗暴养育程度越深的大学生,其反刍思维表现越明显。

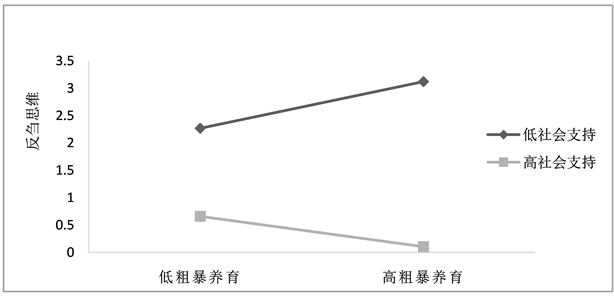

但生态系统理论指出,除了家庭环境这一微观系统对个体的身心发展起重要影响外,社会支持这一宏观系统也同样发挥着重要的作用。社会支持作为维护身心健康的保护性因素,能增强个体应对压力事件的能力,缓解消极情绪的影响,促进和谐人际关系的建立(Zhao, Kong, & Wang, 2013)。社会支持的压力缓冲模型指出,生活压力性事件会使个体产生主观评价和行为适应性的再评价,一般地,高社会支持者会抑制不良反应,产生有利的适应性反应,体验到更多的积极情绪,会逐渐降低消极事件在头脑中反复“咀嚼”的频率,产生较少的反刍思维;而低社会支持者,会产生强烈的挫败感,形成自我否定,自我贬损等偏差认知,进而产生较高的反刍思维(邱依雯,娄熠雪,雷怡,2021;宋颖,张守臣,2016)。有研究发现,获得高社会支持水平的个体,在遭遇创伤后会产生一种越挫越勇的“钢化效应”,它会减弱各类负性刺激对个体心理健康的不良影响,因而其表现出反刍思维的概率相对较小;而对于低社会支持水平的个体而言,在遭遇到的创伤后会形成一种“敏化效应”,它会增强负性刺激对个体造成的危害程度,当过多占用个体有限的资源应对负性刺激时,可能会导致自我调节系统的崩溃,进而会逃避面对,出现反刍思维(金童林,乌云特娜,张璐等,2020)。据此,本研究提出假设2:社会支持水平能够调节粗暴养育与大学生反刍思维两者之间的关系。相比于低社会支持者,高社会支持者在遭遇粗暴养育后,会表现出较低水平的反刍思维。

2. 对象与方法

2.1. 被试

采用整群抽样的方式从安徽省内两所高职院校抽取410名学生实施问卷调查,剔除无效问卷34份,回收有效问卷共376份。最终问卷有效率达91.71%。其中,男生152人(40.43%),女生224人(59.57%),独生子女74人(19.68%),非独生子女302人(80.32%),农村学生255人(67.82%),城镇学生120人(31.91%),被试年龄在17~23岁之间,平均年龄为20.64 ± 0.76。

2.2. 研究工具

2.2.1. 反刍思维量表

采用由Nolen-Hoeksema等人(1994)编制,韩秀,杨宏飞等人(2009)改编的反刍思维量表(Ruminative Responses Scale, RRS)。该量表共22个项目,包括强迫思考、症状反刍、反省深思三个维度。该量表采用李克特量表4点计分法,1表示从不,4表示总是,得分越高者,表明反刍思维越严重。经施测,该量表的内部一致性系数α为0.94。

2.2.2. 粗暴养育问卷

采用由Wang (2017)编制,经苗甜等人(2018)修订的中文版粗暴养育问卷,共4道题目。比如,让子女回忆在做错事时,评价父母会对自己吼叫,用脚踢,用工具打或锁在门外的发生频率。该问卷采用李克特5点计分法(1 = 从不这样,5 = 总是这样),分数越高者,表明遭遇的粗暴对待越多。经施测,该问卷的内部一致性系数α为0.76。

2.2.3. 社会支持量表

采用由肖水源(1994)编制的社会支持评定量表(Social Support Rating Scale, SSRS)。该量表共10道题目,包括客观社会支持、主观社会支持和对社会支持的利用度三个维度。该量表采用李克特5点计分法,得分越高者,表明获得的社会支持程度越高。经施测,该量表的内部一致性系数α为0.73。

2.2.4. 研究程序与数据处理

在征得被调查单位负责人员同意后,以班级为单位由专业人员向学生统一发放问卷,要求被试按照指导语逐项回答问卷上的所有问题,测试时间为15~20分钟,问卷和量表当场发放和回收。为了避免被试虚假作答,在施测之前向被试强调此次调查的结果仅供科学研究所用,无对错之分。

同时,采用SPSS 26.0对数据进行描述性统计分析、相关分析及回归分析,并用简单斜率检验具体考察社会支持的调节作用。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

研究采用的测量工具均为成熟的问卷,具有较高的信效度,通过不记名的方式进行调查。进一步采用Harman单因素检验将粗暴养育,社会支持和反刍思维3个变量的所有项目做因子分析,提取一个因子,结果显示第一因子变量解释率为26.12%,远小于40%,所以不存在共同方法偏差问题(周浩,龙立荣,2004)。

3.2. 粗暴养育、社会支持与反刍思维的关系

使用各变量的平均分进行相关分析,结果(如表1)显示,反刍思维与粗暴养育呈显著正相关(r = 0.27, p < 0.01),与社会支持呈显著负相关(r = −0.37, p < 0.01),粗暴养育与社会支持呈显著负相关(r = −0.18, p < 0.01)。经独立样本T检验发现,男女生在遭遇粗暴养育的程度上差异不显著(t = 1.06, p > 0.05),同时,在反刍思维的得分上差异也不显著(t = 1.13, p > 0.05),并且获得的社会支持力度也无显著差异(t = 0.99, p > 0.05)。

Table 1. Correlation analysis between variables

表1. 各变量间的相关分析

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

3.3. 粗暴养育、社会支持对反刍思维的预测作用

采用分层回归分析,在控制性别、年级的前提下,分别考察粗暴养育、社会支持对反刍思维的预测作用。结果(如表2)显示,粗暴养育对反刍思维具有显著的正向预测作用(β = 0.26, p < 0.001),社会支持对反刍思维具有显著的负向预测作用(β = −0.33, p < 0.001)。

Table 2. A regression analysis of ruminant thinking with harsh parenting and social support

表2. 粗暴养育、社会支持对反刍思维的回归分析

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

3.4. 社会支持的调节作用

采用分层回归的方法考察社会支持对粗暴养育与反刍思维之间关系的调节作用。为了减少变量间的共线性,将自变量与调节变量进行中心化处理,并计算出中心化后的自变量与调节变量的交互项。然后,采用分层回归检验社会支持的调节效应。第一步,将性别和年级作为协变量进行控制;第二步,放入中心化处理后的自变量粗暴养育和调节变量社会支持,考察调节变量对因变量的主效应;第三步,将中心化后的粗暴养育、社会支持及两者的交互项放入模型后,考察调节变量的调节效应。结果(如表3)所示,粗暴养育与社会支持的交互作用显著,即社会支持的调节效应显著(F = 40.98, p < 0.001)。

Table 3. The moderating effect of social support

表3. 社会支持的调节作用检验

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001;性别编码方式为:0 = 男生,1 = 女生。

采用简单斜率检验进一步分析调节变量对粗暴养育与大学生反刍思维之间关系的调节趋势。根据调节变量的得分,将高于和低于平均值一个标准差的大学生分为高、低分组(见图1),进行简单斜率检验。结果表明,在低社会支持组中,粗暴养育对反刍思维的正向预测作用显著(simple slope = 0.95, t = 2.16, p < 0.05);而在高社会支持组中,大学生的反刍思维水平呈降低趋势(simple slope = 1.24, t = −1.28, p > 0.05)。这表明,由于获得社会支持的水平不同,粗暴养育对高职生反刍思维的正向预测作用呈不同变化趋势,且在低社会支持组中存在粗暴养育对大学生反刍思维具有显著的正向预测作用。

Figure 1. The moderating role of social support on rumination and harsh parenting

图1. 社会支持在粗暴养育与反刍思维间的调节作用

4. 讨论

4.1. 粗暴养育与反刍思维的关系

本研究发现,粗暴养育对大学生的反刍思维具有显著的正向预测作用。这与以往研究结果相似(Gaertner, Fite, & Colder, 2010)。有研究发现,粗暴养育作为一种消极的教养方式,会削弱亲子间的安全情感依恋,导致个体体验到更多的愤怒或焦虑情绪(Liu & Hu, 2020)。一般而言,父母粗暴对待孩子时,会存在一种认为孩子故意做错事的普遍信念,一旦这样的信念灌输给孩子后,他们可能会进一步将其应用到人际交往中,在处理人际矛盾时会自动激活类似于父母严厉对待自身的攻击性行为模式,促成一种人际交往障碍的恶性循环(Ran, Fang, Donald et al., 2021; Tschan, Schmid, & In-Albon, 2015; Wang, Wang, Wang, & Wang, 2021)。同时,一般压力理论指出,当大学生在生活中遭遇来自父母亲的粗暴对待,如辱骂、吼叫、体罚等故意伤害时,可能会产生相应的心理压力,尤其是在个体没有充分的应对经验或能力的条件下,这种压力容易导致焦虑,抑郁,躁狂等不良情绪,同时,会诱发个体产生过分关注受惩罚的消极感受,反复琢磨经过和不断反思自己在此经过中的表现,越想心理压力越大,体验到的消极情绪越多,且这种重复性的思考会激活个体的消极认知图式,导致个体在缺乏切实有效的行动中逐渐失去积极解决问题的信心,形成稳定的反刍思维(Buelens, Luyckx, Gandhi et al., 2019; Hay & Meldrum, 2010; 王玉龙,张曼琪,谭甘露等,2020)。

4.2. 社会支持的调节作用

研究在考察粗暴养育对大学生反刍思维的影响中发现,社会支持对于粗暴养育预测反刍思维的强度发挥着一定的负向调节作用。社会支持作为心理健康的重要保护性因素,有助于维护个体积极的情绪体验,减少消极情绪,降低抑郁症等心理病理性疾病出现的风险(叶宝娟,马婷婷,2020)。本研究发现,社会支持对大学生遭遇粗暴养育与反刍思维之间的关系有负向调节作用,即相比于拥有高社会支持水平的大学生,拥有低社会支持水平的大学生在遭受粗暴对待后可能出现更明显的反刍思维。这一结果说明,高水平的社会支持能够有效缓冲粗暴养育对大学生反刍思维的影响,这也验证了社会支持的缓冲效应模型。该模型指出,社会支持的作用主要是通过减缓压力事件对个体的负性影响,降低冲动性行为出现的机率(王文超,伍新春,2020;Hombrados-Mendieta, García-Martín, & Gómez-Jacinto, 2013; 崔光辉,田原,2020),研究发现,高水平的社会支持会缓解侵入性反刍产生的心理压力,减轻心理上的不适,从而起到积极保健作用,而对于低水平的社会支持会引发较高的反刍思维,导致个体产生较少的积极情感体验(宋颖,张守臣,2016)。也有研究指出,社会支持是环境因素的重要指标,充分的社会支持能够为创伤者提供一个安全的环境,让他们得以自由的与他人讨论创伤经历,宣泄情绪(王文超,伍新春,2020)。依恋理论也指出,原生家庭的暴力环境会加剧亲子间的情感破裂,形成一种不安全依恋风格(Wang, Wang, Wang, & Wang, 2021)。尤其是父母在采用敌意、冷漠、虐待等粗暴方式对待孩子后,会让孩子逐渐认为自己是无能的、羞耻的、被拒绝的等负性自我认知,伴随消极情感体验,进而诱发更多的反刍思维(刘衍玲,廖方新,郑凯等,2016;Lo et al., 2012)。但个体在获得高水平的社会支持后,他们更有可能感受到被关爱,情感上得到满足,会逐渐拥有安全感,从而会促使他们变得更慷慨,乐于助人;相反,当个体获得的社会支持水平较低,愈发感到无助和压力,则越倾向于用消极的眼光看待自身及周边环境,负性情感体验强烈,最终导致消极怠慢的反刍思维就愈发严重(Liu & Hu, 2020; 王文超,伍新春,2020)。

5. 结论

本研究探讨了粗暴养育与反刍思维的关系及其发生机制,得出如下结论:

1) 粗暴养育对大学生的反刍思维具有明显的正向预测作用,即遭遇粗暴对待的程度越深,个体越容易产生消极的自我认知,诱发更多的反刍思维。

2) 社会支持能够调节粗暴养育与反刍思维的关系:尤其对于获得低水平社会支持的个体而言,遭遇粗暴对待后更容易引发内化问题,如反刍思维的产生。